Способ хроматографического анализа

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советских

Социалнстнческих

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДИИЛЬСТВУ р11729507 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 121077 (21) 2541639/18 "25 (51)М. Кл. с присоединением заявки №вЂ”

G 01 N 31/08

В 01 D 15/08 (23) Приоритет—

Государственный комитет

СССР но дел ам н зобретенн и н открытий

Опубликовано 250480, Бюллетень ¹ 15

Датаопубликования окисания 280480 (53) УДК 543.544.4 (088. 8) A.Ì. Воронцов, A.Н. Вульфсон, A.Ñ. Канев, В.A.Ìàðòèðîñoâ, Г.Г. Павлушков и О.А. Рысьев (72) A8TOpbl изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Изобретение от носится к аналитическому приборостроению, в частности к способам жидкостной хроматографии.

В настоящее время нсе большее рас- с пространение получают способы хроматографии, осуществляемые в автоматических хроматографах с использованием программирующих устройств, а также управляемые способы хроматографического анализа.

Известен способ хроматографического разделения, при котором хроматографическая колонка в первой своей части постоянно нагрета, а во второй температура распределена так, что она спадает до комнатной к концу колонки.

Во второй части колонки вещество осаждается и ниде узких зон. Для подачи их в детектор также в виде узких эон на колонку надета перемещающаяся цилиндрическая печь н направлении от выхода колонки к.ее входу, причем длина печи не меньше той части колонки, в которой запрограммировано сни- 25 жение температуры (1), Недостатками этого способа являются отсутствие возможности увеличения эффективности эа счет воздействия на процесс разделения: веществ, так как нагревательная печь служит для отвода разделившихся веществ, осажденных в охлажденной части колонки; отсутствие возможности избирательного воздействия на произвольную хроматографическую зону н столбе сорбента разделительной колонки1 отсутствие возможности воздействия холодом н узкой зоне.

Известен также способ хроматографического анализа, при котором анализируемую смесь подвергают хроматографическому разделению в системе подвижной и неподвижной фаэ, регистрируют разделяемые компоненты с помощью детектора и управляют процессом хроматографическ ого разделения по сигналу детектора (2).

Известйый способ состоит в циркуляции смеси веществ по замкнутому контуру; заполненному хроматографической средой, до тех пор, пока по крайней мере часть составляющих компонентов укаэанной порции вещества не отделится от остальной эоны. К разделенным компонентам, циркулирующим s системе совместно с неразделившейся группой веществ, но немного впереди и позади основной массы, в

729507 определенных точках замкнутого хроматографического устройства (системы„ добавляют транспортную жидкость с целью выпуска компонентов. Порции жидкости изменяют направление движения отделиншихся компонентов и выно5 дят их за пределы замкнутой хроматографической колонки. Отставание отделившейся компоненты стимулируют также встречным потоком газа-носителя.

Этот способ является наиболее 1О близким по технической сущности к изобретению. Однако н нем отсутствует возможность постоянно наблюдать картину распределения разделяемых веществ по длине хроматографической системы, что не позволяет своевременно вмешинаться в процесс разделения.

Информация получается только один раэ эа время прохода всей замкнутой хроматографической системы. Кроме того, воздействие на сам фактор (про- Щ цесс) разделения скаэынается только за счет создания буферных зон между раэделиншимися и неразделившимися компонентами. Этот способ воздействия не затрагивает совокупность элемен- 2 тарных миrpационных процессов, ответстненных эа процесс хроматографического разделения. Отсюда время разделения существенно не сокращается по сравнению с незамкнутыми циклами.

Для повышения эфФективности разделения разделяемые компоненты детекти-. руют непосредстненно в процессе хроматографического разделения на пути движения зон разделяемых компонентов и по результатам детектирования изменяют скорость передвижения зон н подвижной и/или неподвижной фазах путем изменения физико-химических параметров этих Фаз.

Сканирование хроматографической 40 системы (колонки, пластины) с тонким слоем, листы хроматографической бумаги, слоя геля и т.п. дает картину развития процесса реэделения но времени, что позволяет принимать решения о вмешательстве в хроматографический процесс, воздействуя на скорость передвижения отдельных зон изменения физико-химических параметров подвижной и неподвижной фаз, а также изме- ® няя природу анализируемого компонента, подвижную и неподвижную Фазы.

Воздействие на скорость перемещения хроматографических эон производят путем изменения температуры в локальных зонах хроматографической системы, причем элементы, создающие тепловое поле, подвижны и движутся в соответствии с движением определенных эон. по командам вычислительного устройства, Создаются узкие эоны нагре- ф) ва и охлаждения. Воздействие на скорость перемещения хроматографических эон создается и оказынается также изменением скорости подвижной фазы в отдельных частях хроматографической у системы, а также путем изменения состава поднижной фазы, Локальное температурное воздействие проводят при разделении пуриновых и пиримидиновых оснований, рибонуклеозилов и рибунуклеотидон на колонках (300 см х 1 мм), заполненных гранулированными ионообменными смолами (типа полинекса SAX).

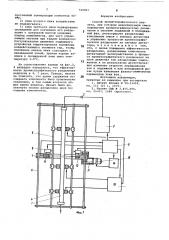

На фиг. 1 изображено одно из возможных устройств для осуществления предлагаемого способа с механическими элементами; на фиг. 2 дана гидравлическая схема другого возможного устройства,для осуществления способа; на фиг. 3 дана иллюстрация результатов разделения смеси нуклеоэидфосфатов .

Кн арцевая хроматorрафическ ая колонка 1 соединена трубкой 2 с системой 3 подачи градиента. Кольцевые холодильники- нагреватели 4 на основе элементов Пельтье, схватывающие колонку, подвижно укреплены на направляющих штангах 5, С направляющими штангами б сочленено сканирующее устройство 7, имеющее автоматические захваты 8, работающие по командам управляющей вычислительной машины 9, д етектор 10 ионизирующего излучения, систему валиков 11 для перемещения, источник 12 ионизирующего излучения в свинцовом коллиматоре и электродвигатель 13 типа РД-09 для перемещения устройства. С вычислительной управляющей машиной 9 соединены система

14 управления электродвигателем и программатор 15 температур с системой питания термоэлементов. При этом кольцевые воздействующие элементы имеют ширину активной зоны не более

1-5% длины колонки.

На гидравлической схеме экспериментального устройства (см. Фиг. 2), подключенной к хроматографической колонке 1, показана система вводов lб, подключенная к кранам — переключателям 17, соединенным через распределительный трубопронод 18 с дозатором

19 и насосами 20 градиентной системы со сменными сосудами 21 с управляющим клапаном 22, а к приемному тру-бопроводу 23 подключен детектор 24, связанный с коллектором 25 фракций.

Действие устройства происходит следующим образом.

На хроматографическую колонку 1 по трубам 2 подается элюент от системы 3 подачи элюента по командам управляющей вичислительной машины 9 °

Сканирующее устройство 7 совершает регулярные возвратно-поступательные движения по направляющим б с помощью реверсивного электродвигателя 13 и валикон 11, управляемого нычислительиой машиной 9 через систему 14 управления электроднигателя.

Распределение компонетон анализируемой смеси по длине колонки опре729507 деляется по результатам измерения поглощения Черенковского излучения, возникающего под действием ионизирующего излучения источника 12 (90Sr, ß

100 мк Кюри.

На основе анализа распределения компонентов смеси в колонке вдоль траектории движения зон вычислительная управляющая машина 9 отдает команды на автоматические захваты 8, обеспечивающие соединение одного иэ воздействующих элементов холодильниковнагревателей 4,со сканирующим устройством 7 на заданное время перемещения по штангам 5,Одновременно вычислительная управляющая машина 9 задает режим питания перемещаемых воздействующих элементов холодильников-нагревателей 4 через программатор 15 температур с системой питания термоэлементов. Элемент с отделенными зонами удаляют через выводную трубку, 2О

Действие гидравлической системы экспериментальной хроматографической системы (см. фиг. 2) происходит следующим образом. Сканирующее устройство 7 регулярно совершает возвратно- Я поступательные движения вдоль хроматографической колонки 1 с выводами

16. Информация о распределении компонентов анализируемой смеси передается на вычислительную управляющую машину ЗО

9, которая в свою очередь управляет насосами 20 и кранами-переключателями 17. Каждый иэ боковых выводов 16, расположенных в различных зонах колонки 1г может быть использован как вход или как выход, Пробу вводят через дозатор 19 в распределительный трубопровод 18 и подают в начало колонки (эона ввода Х) . Производят градиентное элюиров ание по обычной схеме, а также непрерывное ск анирование колонки. Информация обрабатывается вычислительной управляющей машиной 9, Для детального разбора работы экспериментальной установки нине рассматриваются несколько типичных слу- 45 чаев.

Случай A. Один из хроматографических пиков отделяется от основной группы и находится, например, между Я) зонами ввода III u IV (сканер показывает, что пик прошел зону ввода

III), Вычислительная управляющая машина в этом случае, отдает ряд команд и производит операцию запоминания у производительности насосов A и Б в момент переключения, Через ввод 16 в зоне ввода III в колонку начинают подавать концентрированный раствор с помощью насоса Б, а насос A останавливают. После того, как пик выходит иэ колонки (т.е. выходит из поля зрения) градиентная система возвращается в состояние, наблюдаемое в момент переключения для быстрого смыва пика

Случай Б. Один или несколько пиков отделяются от основной группы неразделившихся пиков и находятся, например, в том же отрезке колонки между зонами ввода II u III. Когда основная группа веществ проходит зону ввода III„ через него начинают подавать градиентный раствор постоянной концентрации, именно той концентрации, которая подается в момент переключения. При э ом выход из колонки перекрывают, а раствор выводят через трубку в зоне ввода II После того, как пик (или пики) покидают колонку, система возвращается в прежнее состояние, а элемент из смесителя с нарастающей концентрацией вводят через трубку в зоне ввода III.

Случай В . По данным сканирования определяется, что группа анализируемых веществ прошла зону ввода II, а разделение было недостаточным, в этом случае меняют состав элюента (автоматически заменяют сосуд Б на сосуд с другой жидкостью) и новый элюент начинают подавать в колонну в зоне ввода III Вывод иэ колонки осуществляют через соединения в зонах ввода и V. В момент, когда по результатам сканирования становится ясно, что началось заметное изменение границ зоны неразделившихся хроматографических пиков, подачу элемента и наращивание его концентрации продолжают, но уже в зоне ввода II а зону ввода перекрывают.

Пример.. Производят хроматографическое разделение 5 мг смеси нуклеозидфосфатов на ионообменной целлюлозе (ДЭАЭ) в градиенте концентрации триэтиламонний бикарбоната (ТЭАБ). Диаметр колонки 5 мм, длина

300 мм, материал колонки -кварц. На фиг. 3-а представлена запись, полученная на установленном на выходе колонки спектрофотометрическом детекторе СФД-3 в общепринятом варианте проведения хроматографического анализа, т.е. без воздействия на скорость передвижения хроматографических зон каким либо способом.

На фиг, Зб показаны результаты разделения той же смеси нуклеоэидфосфатов при воздействии на скорость передвижения отдельных зон в следующей последовательности:

1) зона первого пика, обнаруженного при сканировании после его отделения от основной массы нераэделившихся компонентов, подвергалась нагреву кольцевым воздействующим элементом, связанным с подвижным устройством только во время прохождения области колонки от ее конца до отделяющегося пика, и в остальное время остающимся в зоне пика подключенным к источнику питания, обеспечивающему поддержание

729507 постоянной температуры элементов 605 С g

2) зона второго пика воздействию не подвергалась;

3) зона третьего пика подвергалась охлаждению для улучшения его разделения с остальной массой уходящих вперед компонентов, для чего управляющая система при каждом воэвратнопоступательном движении подвижного устройства корректировала положение воздействующего элемента так, чтобы .положение начала пика совпадало с охлаждаемой зоной, причем корпус колонки в охлажденной зоне имел температуру 3-5оС.

Иэ сопоставления кривых на фиг.3, 4 нетрудно определить, что эффективность хроматографического разделения .возросла в 4, 7 раза. Правда, нельзя не отметить, что время удержания последнего компонента было произвольно увеличено, и тем самым возросло общее время анализа. Однако было достигнуто полное разделение двух последних компонентов. формула изобретения

Способ хроматографического анализа,, при котором анализируемую смесь подвергают хроматографическому разделению в .системе подвижной и неподвижной фаэ, регистрируют разделяемые компоненты смеси с помощью детектора и управляют процессом хроматографического раэделеьия по сигналу детектора, отличающийс я тем, что, с целью повышения эффективности разделения, разделяемые компоненты детектируют непосредственно в процессе хроматографического разделения на пути движения зон разделяемых компонентов и по результатам детектирования изменяют скорость передвижения зон в подвижной и или неподвижной фазах путем изменения физико-химических параметров этих фаз.

20 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент Японии 9 50-33434, кл. 113 (С) 1, 1975.

2. Патент США Р 3,455.090, кл. 55-б7, 19б9 (прототип).

729507

Составитель Э, Скорняков

Редактор Т. Шагова Техред A.Ùåïàíñêàÿ КорректорЕ. Папп

Заказ 1254/38

Iy з

2N ЯО

Щею зреата, е

Фае. У

gN ЮО

Ивен зяеата, сн

Тираж 1019 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытиЯ

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб ., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4