Геттерно-ионный насос орбитронноготипа

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советскмк

Соцнапнстнческмк

Респубпмк

ОП КСАН ИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

<1» 805447 (61) Дополнительное к авт. саид-ву— (511М 1ЬЗ

H J 41/12 (22) 3анвлеио 20 ° 03 ° 79 (21) 2739538/18-25 с присоединением заявки М— (23) Г1риаритет—

Государственный комитет

СССР по делам изобретений н открытий

Опубликовано 150281. Бюллетень то 6

Дата опубликования описания 15. 02. 81 (53) УДН 621. 521 (088.8) К,4

Ордена Трудового Красного Знамени специальное к Зцс: . )» с О е бюро аналитического приборостроения Научно-технического объединения AH СССР (71) Заявитель (54) ГЕТТЕРНО-ИОННЫЙ НАСОС ОРБИТРОННОГО ТИПА

Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к гетерным насосам брбитронного типа.

Известно устройство орбитронного насоса, в котором на внутреннюю охлаждаемую поверхность цилиндрического корпуса насоса происходит напыление слоя геттерного материала — титана. В качестве испарителя по оси насоса на анодном стержне примерно в центре расположена цилиндрическая титановая втулка. С помощью электронов, эммитируемых катодом и ускоренных в электростатическом поле насоса, втулка-испаритель за счет бомбардировки ее поверхности разогревается до температуры сублимации геттерного . материала. Атомы титана испаряются с поверхности разогретой втулки и осаждаются на внутренней поверхности корпуса насоса.

Молекулы и ионы газа, находящиеся в объеме насоса, попадают на поверхность корпуса, где непрерывно напыляется пленка геттерного материала, и поглощаются этой пленкой либо эа счет образования химической связи, либо путем замуровывания. Происходящий таким образом процесс поглощения позволяет откачивать не только, молекулы активных газов, но и предварительно ионизованные атомы инертных газов. Быстрота их действия без учета сопротивления подсоединенного патрубка зависит от площади поверхности напыления геттерного материала, с увеличением площади быстрота действия увеличивается..

Геттерогенная пленка должна иметь равномерную толщину по всей запыляемой поверхности.

Целесообразность получения равномерной (равнотолщинной ) пленки вытекает из следующего.

При распылении геттера из точеч- . ного испарителя (например с титано- вой втулки орбитронного насоса) периферийная часть образующейся пленки, как более тонкая, быстрее насыщается атомами (молекулайи) откачиваемого газа, чем центральная часть, находящаяся в непосредственной близости от испарителя. При постоянной скорости распыления геттера в области высоких давлений будет иметь место уменьшение бЫстроты действия насоса за счеЖ того, что периферийная область образующейся пленки имеет недостаточную емкость; при переходе в область.низких давлений при той же скорости рас805447

P2) Недостаток известного устройства заключается в том, что при нанесении " иэ цилиндрической втулки-испарителя на внутреннюю поверхность корпуса 4Q насоса геттерной пленки, образующийся слой геттерного материала неоднороден по толщине. Таким образом, если рассмотреть толшину образующейся пленки по,оси насоса, то можно ви- 45 деть, что наибольшее запыление образуется на корпусе насоса в области непосредственной близости от втулкииспарителя на длине равной@ 2+3 длинам втУлки. На отдаленных периферийных участках степень запыления уменьшается. В существующих конструкциях орбитронных насосов соотношение длины втулки испарителя к длине корпуса насоса обычно выбирается равным

1/15+1/20, т.е. можно видеть, какая малая часть поверхности корпуса подвергается равномерному запылению.

Цель изобретения — неизменность быстроты действия при изменении дав- gp ления и рациональное расходование геттерного материала.

Поставленная цель достигается тем, что образующая испарителя представляет собой отрезок непрерывно диф- $5 пыления геттера быстрота действия на-соса будет увеличиваться до какогото постоянного значения, но при этом геттерный материал в центральной части образующейся пленки будет использоваться неэффективно, поскольку

5 нанесенный слой геттера, не успев на .себе связать молекулы откачиваемого газа, будет эапылен новым слоем геттера. В области высоких давлений уменьшения быстроты действия насоса компенсируют увеличением скорости испарения геттера, а от неэффективности использования геттера в центральной части пленки в некоторых случаях избавляются тем, что устанавливают над запыленной поверхностью нес- 5 — f5 колько точечных источников (1(. Такое решение вопроса имеет свои недостатки. Например, изменение мощности, подводимой. к испарителю в зависимости от давления требует введение ка- jp кой-либо следящей системы, а при использовании нескольких испарителей может нарушаться принцип работы орбитронного насоса т.е. тот принцип, за счет которого этот тип насоса откачи- Z5 вает инертные газы (при использовании нескольких испарителей длина пробега электронов падает, тем самым уменьшается вероятность ионизации и скорость ионной откачки).

Известен также геттерно-ионный насос орбитронного типа, содержащий цилиндрический корпус, стержневой .анод с расположенным на нем испарителем имеющим форму тела вращения

35 (х) УДОВЛЕТВОРЯЮ ференцируемой кривои (О щей условию о

I6 (y"((ê (dx

0 2

Ц бк

e(v")<- 1а

) 6(("(а.

0 2

J (ul((а

Указанные (фиг. 1) поверхности являются моделями внутренней поверхности насоса и втулки-испарителя соответственно. Из каждой точки P испарителя в направлении 1 испускаются моВ» лекулы с интенсивностью lg=„t(л, Р где Зо - полная интенсивность; п -орт нормали к поверхности вращения в точке Р>8 -орт в направлении выхода частиц иэ точки P.

Пустьй()- функция распределения толщины осаждаемого слоя геттерного материала за единицу времени по длине насоса. Х и Х отсчитываются по . оси цилиндра от некоторой фиксированной точки А, лежащей на торце испарителя. Необходимо найти оператор 9 такой, что1Ч= 6((),и определить оптимальную (например, в смысле метода наигде X — координаты точки вылета частиц из испарителя;

Х вЂ” координаты точки попадания

1 частиц на стенку насоса; функция, описывающая оптимальную форму испарителя, 8. — †операт, связывающий функцию распределения (W) толщины осаждаемого слоя геттерного материала на выбранном участке (Е(, D ) корпуса насоса с кривой % (! e k npu

K-- Qec: rn n ц> х) 0.5 5

t -AÌ >eye,,ÂÄ

С вЂ” класс непрерывно дифферен цируемых функций на участ(А,a„ кеотАдоВ; площадь поверхности испарителя; максимальная площадь поверхности испарителя для конкретного типа насоса;

A  — граничные точки испарителя

4 в направлении оси насоса.

С целью простоты изготовления насоса образующая испарителя представляет собой параболу.

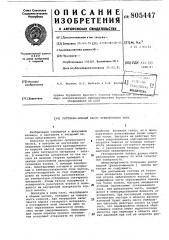

На фиг, 1 представлена система состоящая иэ двух поверхностей: цилиндрической радиуса .R и соосной с ней поверхности вращения, получаемой от вращения отрезка непрерывной дифференцируемой кривой(p(х) вокруг общей оси, на фиг. 2 — результаты рассчета оптимальной формы испарителя для насоса внутренним диаметром 28=100 мм и площадью испарителя S=4,7 см

805447 условия (1) с3 (1) 9 (xR)(x )dх

О 5

f 9(q)(x)d", 10

k= (РЯС . ПЗЛН СР(Х) .О; 565, 2{)

t .sj

q (x) Lx(.(xl (х-х lx Ress x(-q(x()

o-x(((х-xi

h — длина испарителя. 35

Ввиду того, что подынтегральная функция не интегрируема в явном виде, нахождение конкретного распределения

W(x) при заданной y (x) проводится методами численного интегрирования. 4О

В результате находится значение W(x ) в узлах некоторой наперед заданной сетки на оси Х. Выбор оптимальной

Функции(()»(Х )производится после того, как были построены графики Ч(х ) для нескольких конкретных геометрий ис- 45 парителя.

Исходя из технологических возможностей изготовления испарителя в производстве на металлорежущих станках, допустимым является выбор Формы испарите- 50 ля, описываемой многочленом порядке не более двух. В связи с этим ограничением оптимальная форма испарителя искалась среди кривых ц3()() принадлежащих классу парабол 55

R, =(p хк: (х(х) =ох + ъх+с1 алЬ„СЕ к„

По изложенному алгоритму была составлена программа на языке ФОРТРАН ЬО для ЭВ)4 EC-1022. В качестве исходных величин в машину вводятся: радиус цилиндрической поверхности насоса Зл длина испарителя h;

1. Геттерно-ионный насос орбитронного типа, содержащий цилиндрический

65 корпус, стержневой анод с расположенменьших квадратов) форму втулки из

) е (() (") 9. — щлП

О 2

) e(y")(x )dx где Е, Д вЂ” участок цилиндрической поверхности, на которой требуется равномерность напыляемого слоя; ((3" — функция, описывающая оптимальную форму испарителя;

Х вЂ” координаты точки попадания частиц .

ГДЕ S - ПЛОщадь Пхх13х3(. ХИ >(:т l! (x: теля;

А,В граничные точки испарител» в направлении оси насоса;

5 — максимальная, площадь поверх-; о ности испарителя для конкретного типа насо =a, С „- класс непрерывно дифференцируемых функций на участке

ГА в ) от А до B.

Для решения задачи зафиксируем

) какую-нибудь производную точку Р на поверхности цилиндра (с координатой Х) и найдем количество геттерного материала, поступающего сюда за единицу времени со всей поверхности испарителя. Искомая величина получается интегрированием интенсивности

3+ по криволинейной поверхности испа6

2 рителя, видимой из данной точки Р

Таким образом мы находим интересующий нас оператор, связывающий Vl n g в следующем виде коэффициент параболы а, в, с; общее количество узлов на осях

X и Х и угловой равномерности

Вычисление интеграла (2) производится по методу Симпсона. Кривая ) (фиг.. 2) соответствует распредеп93()ин> голщины напыляемого слоя геттери<3(о материала с цилиндрической втулки-испарителя диаметром 8 мм и длиной

15 мм. Кривая 2 соответствует распределению толщины напыляемого слоя с испарителя, имеющего параболическую форму поверхности. Поверхность получена вращением параболы с коэффициентами а=0,07; (3 =1,05; С=2,0 x < 15.

Площадь поверхности цилиндрического и параболического испарителя равны.

Как видно из чертежа равномерность напыленного слоя параболического испарителя выше. Данная форма испарителя является, в смысле метода наименьших квадратов, для данной конструкции орбитронного насоса оптимальной.

Предложенная конструкция испарителя позволит в геттерно-ионных насосах улучшить технические характеристики насоса и рационально использовать геттерный материал.

Формула изобретения

805447

Е р

Рог. /

Ton vs cps

/уск ед/

/20

/00 ,Д0

Во . 70

ЮО

60 ,)0

0 2 4 6 0 /О /2 /< /0 /Ю 20 22

„ пигю/а /

Фиг. 2

ВНИИПИ Заказ 10925/78 Тираж 795, Подписное

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4 ным на нем испарителем,имеющим форму тела вращения, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью неизменности быстроты действия при изменении давления и рационального расходования геттерного материала, образующая испарителя представляет собой отрезок непрерывно дифференцируемой кривой

Ч)()),j удовлетворяющий условию

О 0

) 8 lv"))х ) ак 6 )u))х )йх

E — A rl

2 (к с) 2

)ei))")("ã)à ВМ) )а

Е где Х вЂ” координаты точки вылета частиц из испарителя;

Х вЂ” координаты точки попадания частиц на стенку насоса; ф — функция, описывающая оптимальную форму испарителя; оператор, связывающий функцию распределения ())) толщины осаждаемого слоя геттерного материала на выбранном участке (Е< О) корпуса насоса с кривой q(K) Е, k npu.

k q ЕС .тп (х1 Î, S.S.

4, 3 КЕ 1-4 В)

С вЂ” класс непрерывно дифферен)4 81 цируемых функций на участке от А до В;

S. — площадь поверхности испарителя;

So — максимальная площадь поверхности испарителя дпя конкретного типа насоса;

A  — граничные точки испарителя в направлении оси насоса.

2, Насос по п.1, о т л и ч а ю- . шийся тем, что с целью простоты изготовления насоса, образующая представляет собой параболу.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент Франции ))) 2133117, кл. Н 01 J 41/00, 1972 °

2. Авторское свидетельство СССР

М 354175, кл. H 01 J 41/12, 1972 .(прототип).