Петлеобразующее устройство

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советск и к

Социалистичаскик

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Опубликовано 30.04.81 Бюллетень М 16

Дата опубликования описания 04.05.81 (5l)M. Кл.

ФЬоудлрстеениый комитет

СССР

В 21 С 47/20 по лелем изобретеиий и открытий (Я>ygК 621..77 2.068 (088.8) В, М. Левит, Ф. А. Фурманов, Ю. В. бульк и В. С. Бордуиов. Т. Стрельцов (72) Авторы изобретения!

Славянский ф отивл Всесоюзного ордена Ленфа научно-: исследовательского и проектно-конструкто1йкого института ! металлургического машиностроения ) (. (71) Заявитель

{54} ПЕТЛЕОБРАЗУЮШЕЕ УСТРОЙСТВО

Петлеобразуюшее устройство относит- ся к обработке металлов давлением и может быть использовано, в частности, в агрегатах поперечной резки полос, х поверхностям которых предъявляются по5 вышенные требования, например алюминиевых.

Известно петлеобразуюшее устройство, содержащее ряд вертикально установленных с возможностью перемешения роли о ков, вокруг которых обмотана лента fi).

Недостаток данного устройства заключается в том, что необходима ручная заправка ленты. на указанные ролики, а это приводит к потерям времени, Известно также петлеобразующее устройство, содержащее две установленные с возможностью качания рамы, связанные с индивидуальными приводами их качания и установленные на рамах два петлеобразующих транспортера и неподвижные секторные роликовые проводки (2).

Недостаток указанной конструкцииналичие большого зазора между бараба2 нами петлеобразуюших транспортеров, который возникает вследствие того, что центры качания рам петлеобразуюшнх транспортеров не совпадают с уровнем прохождения полосы, а находятся значительно ниже его. Илины петлеобразуощих транспортеров и зазор между ними выбран таким образом,что при синхронном опускании петлеобразующих транспортеров траектории их не пересекаются.

При больших радиусах роликовых проводок зазор между петлеобразукмцими транспортерами может достигать больших размеров, что ведет к забуриванию переднего конца полосы и остановке агрегата или к необходимости установки в районе стыка петлеобразующих транспортеров стацнонарых гребнеобразных проводок, оставляющих натиры на полосе.

Йель изобретения — расширение технологических возможностей путем обеспе чения непрерывности транспортирования обрабатываемой полосы при горизонталь25

3 82522 ном положении рабочих участков петлеобраэуюших транспортеров.

Поставленная цель достигается тем, что устройство снабжено полэуном с ро4 ликами, установленным на одной иэ рам петлеобразуюших транспортеров с возможностью перемещения вдоль рамы, и приво".дом перемещения ползуна.

Привод перемещения ползуна установлен на раме. 10

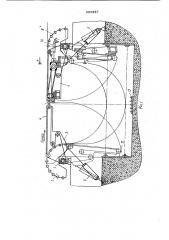

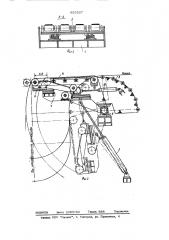

На фиг. 1 показано петлеобразуюшее устройство, общий вид продольный разрез; на фиг. 2 — разрез А-A на фиг, i.; на фиг. 3 — петлеобразующий транспортер с составной рамой, продольный разрез. 1;

Предлагаемое петлеобразующее устройство содержит петлеобраэующий транспортер известной конструкции, включающий приводной барабан l, радиусную роликовую проводку 2, выполненную совмест- 20 но с рамой 3 петлеобраэующего транспортера, гибкий элемент — транспортерную ленту 4 и гидроцилиндр 5 поворота транспортера (другой петлеобразующий транспортер включает составную раму, выполненную в виде ползуна 6 и рамы 7 с радиусной роликовой проводкой 8),приводной барабан 9, гидроцилиндр 10 перемещения полэуна 6, смонтированный на раме 7 петлеобразующего транспортера, гибкий элемент — транспортерную ленту

11 и гидроцилиндр 5 поворота. Устройство снабжено установкой 3.2 контроля положения петли и нормальной роликовой проводкой 13.

Петлеобразуюшее устройство работает следую цим образом.

В исходном положении петлеобразующие транспортеры занимают исходное горизонтальное положение, ленты транс- 40 портеров движутся со скоростью полосы, полэун 6 находится в крайнем положении, обеспечивающим стык между петлеобразуюшими транспортерами с минимальным зазором. После задачи переднего конца полосы в машину линии, расположенную за петкеобразуюшим устройством, ко ходу движения полосы ползун 6 при помощи гидроцилиндра 10 перемешается в другое крайнее положение и петлеобраэуюшие транспортеры с помощью гидроцилиндров 5 поворота синхронно опускаются, набирая запас полосы (петлю), при этом траектории их не пересекаются. При. опущенных петлеобразующих транспортерах радиусные роликовые прородки 2 и 8

7 4 занимают рабочее положение, и по ним полоса плавно опускается и поднимается иэ петлеобразующсго устройства. Контроль верхнего и нижнего уровней петли осуществляется установкой 12 контроля положения петли. В конце намотки рулона петлеобразуюшие транспортеры с помощью гидроцилиндров 5 поворота поднимаются и занимают исходное положение, обеспечивающее минимальный зазор меж ду петлеобразующими транспортерами, и цикл повторяется, Возможность возвратно поступательного перемещения ползуна с роликами транспортерных лент позволяет уменьшить зазор (до 70 мм) между петлеобразуюшими транспортерами, ведет к устранению "забуривания" переднего конца полосы, обеспечивает непрерывность транспортирования обрабатываемой полосы с сохранением качества поверхности полосы. Предлагаемый годовой экономический эффект от внедрения изобретения составляет около 52846 р.

Формула изобретения

1, Петлеобразующее устройство, содержащее две установленные с возможностью качания рамы, связанные с индивидуальными приводами их качания и установленные на рамах два петлеобразующих транспортера, неподвижные секторные роликовые проводки, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью расширения технологических возможностей путем обеспечения непрерывности транспортирования обрабатываемой полосы при горизонтальном положении рабочих участков петлеобраэуюших транспортеров, оно снабжено ползуном с роликами, установленным на одной из рам петлеобразующих транспортеров с возможностью перемещения вдоль рамы, и приводом перещения ползуна.

2. Петлеобразующее устройство пс п. 1,отличающееся тем,что привод перемещения ползуна установлен на раме.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Заявка Франции М. 2139954, кл. В 23. С 47/00, опублик. l6.02.73, 2. Шор Э. P. и Калашников А. И.

Производство листов из алюминиевых сплавов. М., 1967, с. 13l. (прототип).