Индукционный датчик

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советскик

Социалистическик

Реслублик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВХ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 30.07.79 (21) 2802941/24-07 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл .

Н 02 К 24/00

Гасударственный кемитет по делам изобретений и еткрытий

Опубликовано 07.07.81. Бюллетень № 25

Дата опубликования описания 17.07.81 (53) УДК 621.314..214 (088.8) 0.1 . а-.,, ЬИ4 и»

В. А. Карасев, Е. И. Корнеев и А. А. Фель ан -Ж а

69ь Ри » гт

" (Ф (72) Авторы изобретения (71) Заявители (54) ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК

Изобретение относится к измерительной технике для преобразования угла поворота в электрический сигнал.

Известны индукционные датчики угла с сосредоточенными обмотками (1).

Недостатком таких датчиков является невысокая точность преобразования.

Известны также индукционные устройства типа редуктосина (2), содержащие зубчатые ротор и статор, а также обмотки возбуждения и измерительные обмотки.

Недостатком данной конструкции явля- тв ется также невозможность повышения точности выше определенного предела.

Например, при диаметре 100 мм можно получить коэффициент редукции не более 150.

Целью изобретения является повышение точности преобразования угла поворота в электрический сигнал.

Это достигается тем, что на роторе и статоре выполнено по две аксиально смещенные зубчатые системы, между которыми установлена кольцевая обмотка.

Датчик снабжен элементами сопротивления, соединенными электрически с кольцевой обмоткой. Датчик может содержать два элемента сопротивления и катушку индуктивности, соединенные с кольцевой обмоткой по мостовой схеме. Он может быть снабжен дополнительной системой из ротора и статора, аналогичной основной, смещенной относительно ее аксиаЛьно, и двумя трансформаторами, первичные обмотки каждого из которых соединены параллельно с одной кольцевой обмоткой, а вторичные соединены встречно-последовательно.

Кроме того, индукционный датчик может быть снабжен дополнительными двумя роторами и статорами с кольцевыми обмотками и трансформаторами, аналогичными основным, причем дополнительные роторы и статоры смещены на четверть зубцового шага относительно основных.

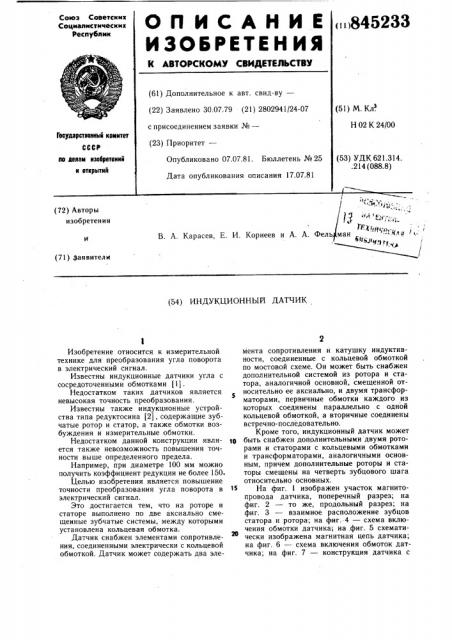

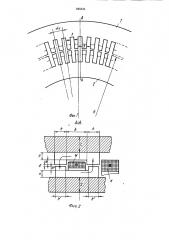

На фиг. 1 изображен участок магнитопровода датчика, поперечный разрез; на фиг. 2 — то же, продольный разрез; на фиг. 3 — взаимное расположение зубцов статора и ротора; на фиг. 4 — схема включения обмотки датчика; на,фиг. 5 схематически изображена магнитная цепь датчика; на фиг. 6 — схема включения обмоток датчика; на фиг. 7 — конструкция датчика с

845233

20 кольцеобразными рабочими поверхностями; на фиг. 8 — то же, с коническими и цилиндрическими рабочими поверхностями; на фиг. 9 — то же, с цилиндрической и плоской поверхностями.

На фиг. I и 2 в двух проекциях схемати. чески показан общий вид статора 1 и ротора 2, имеющих одинаковые числа зубцов и выполненных из монолитной стали. Кольцо статора имеет две рабочие цилиндрические поверхности с одинаковыми аксиальными длинами h и выемку между ними с глубиной m и аксиальной длиной Ь. Такая же выемка имеется и на роторе, причем рабочая аксиальная длина h несколько менее h, так что торцевые кромки статора выступают над кромками ротора. Радиус рабочей поверхности статора (R+$), а ротора К, где 8 — зазор. В выемке помещена кольцевая обмотка возбуждения W; К вЂ” короткозамкнутая обмотка, устраняющая влияние посторонних полей.

На глубину (m+n) по всей аксиальной длине прорезаны пазы строго одинаковой тангенциальной ширины f. Углы аЬ между осями симметрии соседних пазов, вершинами которых являются центры поворота ротора, также строго одинаковы. Пазы нарезаются с помощью делительной головки точностью 5 — 10 угл.с.

Тангенциальная толщинас рабочих концов зубцов, очевидно, определяется как q =

= (Ы К вЂ” f, она порядка 0,25 мм. Радиальная глубина п (глубина пазов ярма) несколько меньше.

Эти размеры относятся как к статору, так и к ротору.

Кольцо статора имеет наружный обод того же сплошного металла радиальной толщины С. У ротора внутренний обод прочности имеет радиальный размер С . Величина зазора порядка 0,1 мм.

Прорезание пазов может быть произведено со скосом относительно образующих цилиндра (для снижения пространственных гармоник), но с условием сохранения одинакового перекрытия зубцов ротора зубцами статора на обоих зазорах обеих рабочих поверхностей при данном угле поворота, т.е. с условием сохранения угловой синфазности.

Статор (фиг. 3) не имеет скоса пазов (его зубцы обозначены пунктиром). Скос у ротора таков, что зубцы рабочей поверхности М в зубцы рабочей поверхности N находятся в одинаковых условиях перекрытия, т.е. в одинаковой угловой фазе.

Обмотка W(фиг,,2) включается по схеме соединений фиг. 4. Концы этой обмотки обозначены р — q; L (сЦ вЂ” ее переменная по углу самоиндукция; Lz — катушка индуктивности; Z u Z о — в общем случае элементы сопротивления, составленные из активного, индуктивного или емкостного сопротивления; в частном случае Z=Zo=г, 25

ЗО

Я)

4 где r — омическое сопротивление. Оно должно быть значительно большей)1 .

Выходное фазовое напряжение U = U

sin Ng, где N число зубцов на окружности.

На фиг. 5 схематически показана описанная система 1. Показаны рабочие поверхности с аксиальной длиной h, впадина аксиальной шириной Ь, обмотка W .

Коаксиально системе 1 укреплена точно такая же система II (т.е. статор скрепляется со статором системы I, а ее ротор— с ротором системы 1). Отличие системы 11 только в том, что когда в системе 1 приходится зуб против зуба, в системе II — зуб против паза, т.е. они находятся в противофазе. Обмотка второй системы обозначена Ф .

На фиг. 6 показана схема включения.

Обмотка %1 обозначена 1 (А), а обмотка же — L (8+1 Ае); е — напряжение питания.

Обмотки включены на первичные обмотки трансформаторов, вторичные обмотки которых включены встречно и выдают напряжение

O =U,sin, М .

Системы III u IV на фиг. 5 образуют такую же пару, что системы 1 и II, но сдвинутую на четверть углового периода, т.е. оба ротора повернуты на этот угол относительно роторов систем 1 — 11. Обмотки включены по схеме, аналогичной схеме фиг.,б, пара систем III — IV выдает напряжение U =

=U sin (N + ). На фиг. 5 ширина проМ реза между рабочими поверхностями равна

0,5 (b — h), т.е. такова, что образует требуемые сдвиги фаз при фрезеровании за один проход; ширина же S прореза между фазами такова, что обеспечивается выход фрезы.

Буквой К обозначена обмотка для уничтожения остаточного взаимного влияния через взаимоиндукции между возбуждающими обмотками.

На фиг. 2 направления токов в обмотке показаны перекрещенным кружком и кружком с точкой; путь потока показан стрелками. Напряжение питания имеет частоту

3000 — 5000 Гц.

В кольцо статора и внутренний обод ротора вследствие противодействия вихревых токов поток повышенной частоты порядка

3000 Гц практически не входит, а сквозь полосы толщиной 0,25 мм поток проходит достаточно свободно также и при этой частоте (проверено опытом и расчетом).

При вращении ротора положение «Зуб против зуба» постепенно сменяется на положение «Зуб против паза», затем снова возвращается первое положение и т.д. Величину полного потока можно выразить периодической функцивй.угла поворота о(К=й

Ф=Ф +K+sin(EКУ(-6 +У ) (1) 845233

Прорезание пазов на роторе может быть произведено с таким скосом, что амплитуды высших гармоник незначительны.

Модулированный магнитный поток будет содержать постоянную (не зависящую от угла) составляющую ф

Чтобы получить периодическую по углу знакопеременную функцию напряжения, нужно применить схему соединений фиг. 4.

Второй вариант состоит в том, что добавляют второй блок, изготовленный так же, как блок, изображенный на фиг. 1 — 3, но находящийся по перекрытию зубцов в противофазе. Для получения второй фазы таким же образом нужно образовать еще одну подобную пару противофазных потоков со сдвигом по углу на четверть периода от первой пары.

Обмотки Wq, W y и обмотки W, Wy (фиг. 5) соединены попарно по схеме фиг. б.

Разность напряжений Vq и U обозначенная

U, является выходным напряжением одной из фаз. Точно такая же магнитная система, но со сдвигом всех зубцов ротора на четверть периода, дает разность (Ug — Uq), являющуюся напряжением другой фазы.

Выходная мощность датчика во много раз выше, чем в индуктосине, и значительно выше, чем в редуктосине.

В конструкции по фиг. 7 пазы по длине имеют одинаковую толщину, а рабочие поверхности зубцов трапецеидальные. Дно пазов — цилиндрическое и паз фрезеруется с осевой подачей. Сделано это с тем, чтобы усилить сопротивление отгибу зубцов при фрезеровке.

Конструкция по фиг. 8 с коническими и цилиндрическими рабочими поверхностями позволит увеличить сечение обмотки.

Возможна конструкция с цилиндрической и плоской поверхностями (фиг. 9), которая позволяет также увеличить сечение обмотки.

По сравнению с известными преобразователями данный позволит повысить точность преобразования и уменьшить габариты, а также создать цифровой измеритель угловой скорости высокой разрядности.

Формула изобретения

1. Индукционный датчик, содержащий зубчатые статор и ротор, кольцевую обмотку возбуждения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, на статоре и роторе выполнено по две аксиально.смещенных зубчатых системы с общими пазамИ, между этими системами установлена кольцевая обмотка, датчик снабжен элементами сопротивления, соединенными электрически с кольцевой обмоткой.

2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что он содержит два элемента сопротивления и катушку индуктивности, соединенные с кольцевой обмоткой по мостовой схеме.

3. Датчик по п. 1, отличающийся тем, 20 что он снабжен дополнительной системой из ротора и статора, аналогичной основной, смещенной относительно ее аксиально, и двумя трансформаторами, первичные обмотки каждого из которых соединены параллельно с одной кольцевой обмоткой, а вторичные соединены встречно-последовательно.

4. Датчик по пп. 1, 3, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными двумя роторами и статорами с кольцевыми обмотками и трансформаторами, аналогичными зп основным, причем дополнительные роторы и статоры смещены на четверть зубцевого шага относительно основных.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Пульер Ю. М. Индукционные электромеханические элементы вычислительных и дистанционно-следящих систем, — М.: «Машиностроение», 1964, с. 155 — 159.

2. Ахметжанов А. А. и др. Индукционный редуктосин. — М.: Энергия, 1971, с. 5 — 7 (прототип).

845233 ефе р Ф" фреФ (nrumup p

Жлоб

gIirxerrus мк дюзм

Составитель А. Санталов

Редактор Т. Загребельная Техред А. Бойкас Корректор С. Корниенко

Заказ 4176/5 Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП <Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4