Устройство для контроля взаимногоположения оптических деталей

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советскнх

Соцнапнстнческнх

Республнк

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ЕТЕЛЬСЕВУ

k( "Ъ

2 ф (61) Дополнительное к авт. сеид-ву (22) Заявлено 06.0280 (21) 289738б/25-28 ())4 Кл с присоединением заявки Ио

{23) Приоритет

G 01 В 11/27

Государственный комитет

СССР но делам изобретений н открытий

Опубликовано 070881, Бюллетень Йо 29 (53) УДК 531 715. 27 (088.8) Дата опубликования описания 0 7.08.81

Л.В.Лапушкина, Г.В.Мехова, T.М.Михайлова, Л.К.Левандо и А.П.Анисимов (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54 ) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЗАИМНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля взаимного расположения оптических деталей в процессе сочленения их в узлы различной конфигурации .

Известны приборы, например, гонеометры, которые используются для контроля взаимного расположения оптических деталей $1) .

Недостатком их является сложность использования в процессе сочленения оптических деталей.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство для контроля взаимного положения оптических деталей, содержащее оптически связанные коллиматор, опорный элемент, выполненный иэ непрозрачного материала, и зрительную трубу $2).

Недостаток описываемого устройства заключается в невозможности определения положения оптических деталей, сочлененных в узлы сложной конфигурации, содержащие,. например, сферические и плоские поверхности, расположенные под различными углами одна относительно другой.

Целью изобретения является контроль взаимного положения оптических деталей в узлах сложной конфигурации.

Для достижения указанной цели опорный элемент выполнен в виде плоскопараллельной пластины, у которой одна поверхность полированная, а другая — матовая, и экрана, нанесенного на матовую поверхность и представляющего собой контур с перекрестием, рассчитываемое в соответствии с геометрией узла сложной конфигурации .

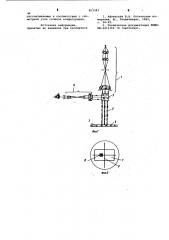

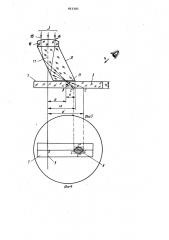

На фиг. 1 изображена схема устройства для контроля взаимного положения оптических деталей, сочлененных в узлы сложной конфигурации, на фиг. 2 — опорный элемент, вид снизу на фиг. 3 — пример сочленения оптических деталей. в узел сложной конфигурации; на фиг. 4 — то же, вид снизу, на фиг. 5 — сетка (контуром С обозначен край проекции светового пятна, сформированного оптическим узлом) .

Устройство содержит коллиматор 1, формирующий световой пучок 2, опорный элемент, выполненный в виде плоскопараллельной пластины 3, и зрительную трубу 4. Коллиматор 1, опор853383

Формула изобретения

И-К+ВС ный элемент и зрительная труба 4 оптически связаны между собой в узел

5 сложной конфигурации. Одна из поверхностей б пластины 3 полированная, другая — матовая и на нее нанесен экран 7, представляющий собой контур 8 со сторонами СС" C"С с перекрестием 9, рассчитываемыми в соответствии с геометрией узла 5 сложной конфигурации.

Узел 5 сложной конфигурации (см. фиг.3) содержит например, плосковыпуклую линзу 10 и призму 11, одна из граней 12 которой наклонена к основанию 13 под углом 113 .

Световой пучок 2, форве руемый коллиматором 1 и .падающий по направле- 35 нию оси линзы 10, s результате прохождения через нее и призму 11 собирается и попадает иа основание 13 призмы 11 под углом полного внутреннего отражения. При наличии времен- щ, ного оптического контакта, создаваемого с помощью прозрачной жидкости между основанием 13 призмы 11 и опорным элементом, световой пучок входит в плоскопараллельную пластину 3 и попадает на ее матовую поверхность, т.е. экран 7.

Благодаря рассеиванию света на матовой поверхности, можно наблюдать проекцию светового пучка в различных направлениях, например в направле- ЗО нии R.

Контроль взаимного положения оптических деталей сводится к определению положения проекции светового пучка относительного контура 8 (СС С"С ), 35

Экран 7, состоящий из перекрестия

9 и контура 8, рассчитывается исходя из геометрии собираемого оптического узла, а также.из хода световых лучей в этом узле и в плоскопараллель-4 ной пластине 3.

Для приведенного примера центр перекрестия 9 должен совпадать с точкой пересечения оптической оси линзы 10, а контур 8 — с положением проекции светового пучка на матовом экране 7.

В рассматриваемом случае расстояние точки С контура 8 от центра 0 перекрестия 9 определяется (см.фиг.4) по соотношению:

®

Так как ВС = Н й9с, M - К а, то

d = а+ Н йдЮ где а — расстояние точки входа на опорной поверхности рассматриваемого крайнего луча 14 до центра перекрестия 9, Ф вЂ” угол, под которым крайний луч 14 входит в плоскопарал- Щ лельную пластину 3, Н вЂ” толщина плоскопараллельной пластины 3.

По ходу луча 15 также определяют положение точки С, т.е. положение точки контура наиболее близкой к центру перекрестия.

Аналогично находят положение точек С и С, при этом учитывают на(1 И( клон лучей в двух взаимно перпендикулярных направлениях: в плоскости чертежа и перпендикулярно к нему.

Устройство для контроля взаимного положения оптических деталей работает следующим образом.

Совмещают ось коллиматора 1 с центром О перекрестия 9 экрана 7 и направляют световой пучок 2 перпен,дикулярно к плоскопараллельной пластине 3 ..

Устанавливают призму 11 на временной оптический контакт с пласти.ной 3 так, чтобы основание призма 11 находилось на расстоянии M от центра перекрестия 9.

Устанавливают линзу 10. на верхнюю поверхность призмы 11 и контролируют взаимное расположение линзы

10 относительно призим 11 по совмещению проекции светового пучка на экране 7 с контуром.

Расположение сочленяеьщх деталей считается правильным, если проекция светового пучка вписывается в расчетный. контур СС С" С" или находится в пределах рассчитанных заранее делений экрана (см.фиr.5), определяющих положение всей рассматриваемой проекции или ее края.

При практическом использовании устройства для контроля взаимного положения оптических деталей в процессе сочленения их в узлы заданной геометрии целесообразно применять приспособление, содержащее дополнительные опорные поверхности, юстировочные и зажимные винты, позволяющие закреплять оптические детали в заданном положении.

Выполнение опорного элемента в виде плоскопараллельной пластины с нанесенным на одну из ее поверхностей экраном в виде контура с перекрестием обеспечивает сборку оптических узлов. сложной конфигурации.

Устройство для контроля взаимного положения оптических деталей, содержащее оптически связанные коллиматор, опорный элемент и зритель- ную трубу, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью контроля взаимного положения оптических деталей в узлах сложной конфигурации, опорный элемент выполнен в виде плоскопараллельной пластины, одна поверхность которой полированная, а другая — матовая, и экрана, нанесенного на матовую поверхность и представляющего собой контур с перекрестием, 5 853383 рассчитываемые в соответствии с геометрией узла сложной конфигурации.

::Ь

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Афанасьев В.A. Оптические измерения., М., Геодезиздат, 1961, с. 24-29.

2. Техническая документация ЛОИОМЮ-4411366 Б (прототип).

853383

Составитель В. Климова

Техред С. Мигунова Корректор Л.Иван

Редактор Мордова

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 5617/12 Тираж 642 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5