Самоцентрирующее зажимное устройство

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советск ни

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (ц895611 (6l ) Дополнительное к авт. свид-ву (5I)M. Кл. (22) Заявлено 04.04.80 (21) 2906269/25-08 с прнсоединениеы заявки №В 23 Q 3/00

Гааудврстваиай комитет

СССР (23)Приоритет» па делам изобретений и открытий

- Опубликовано 07.01.82. Бюллетень № 1

Дата опубликования описания 07.01.82 (53) УДК 621.906«783.625 (088.8) (72) Авторы изобретения

П. С. Келеберда и И. М. Сидоров. (7I ) Заявитель

Специальное конструкторское бюро агрега (54) САМОШ" НТРИРУЮЩЕЕ ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО

Изобретение относится к области механической обработки материалов, а именно, к устройствам для закрепления деталей типа крестовина, тройник, угольник и т.п.

Известно самоцентрирующее зажимное устройство, содержащее корпус и центральные призмы, рабочие поверхности которых расположены во взаимноперпендикупярных направлениях и связаны с приводом посредством рычажной системы Pl). о

Недостатком указанного устройства является невысокая надежность закрепления деталей, обусловленная тем, что центральные призмы производят как центрирова15 ние, так и закрепление деталей.

Цепью изобретения является повышение надежности закрепления детатти.

Указанная цель достигается тем, что . каждая центральная призма снабжена двумя симметрично расположенными зажим» ными элементами со скосами и уравновешивающим механизмом, причем зажимные элементы подпружинены относительно центральных призм и установлены с воэможностью перемещения относительно них, а уравновешивающий механизм выполнен в виде взаимосвязанного с рычажной системой привода плавающего механизма и шариков, контактирующих,с одной стороны, с коромыслом, а с другой, - со скоеами зажимных элементов.

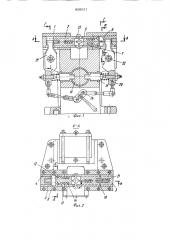

На фиг. 1 изображено устройство в разрезе; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 — устройство в разобранном виде; на фиг. 4 - разрез Б-Б на фиг. 3; на фиг. 5 - разрез В-B на фиг. 4; на фиг. 6 - разрез Г-Г на фиг. 1; на фиг.7разрез Д-Д на фиг. 2; на фиг. 8 - разрез Е-Е на фиг. 1; на фиг. 9 - разрез

Ж-Ж на фиг. 1; на фиг, 10 - разрез И-И на фиг. 2; на фиг. 11 - привод устройства в разрезе; на фиг. 12 - разрез К-К на фиг. 11, Устройство содержит корпус 1, в П-об разных элементах которого установлены с возможностью возвратно-поступательных перемещений центрирующие призмы 2

898811 и 3, рабочие поверхности которых распо ложены во взаимно перпендикулярных направлениях.

В пазах центрирующей призмы 2 установлена с возможностью перемещения па- 5 ра эажимных элементов (призм) 4 и 5, рабочие поверхности призмы которых расположены в плоскости, перпендикулярной плоскости рабочих поверхностей центрируюшей призмы 2, с которой они связаны.

В пазах центрируюшей призмы 3 так же установлена с возможностю перемещений пара зажимных элементов 6 и 7, ра.бочие поверхности призмы которых расположены в плоскости, перпендикулярной плоскости рабочих поверхностей связанной с ними центрирующей призмы 3.

Таким образом, одна из призм устройства образована блоком элементов 2, 4 и 5, взаимосвязанных установленным в 20 их пазах с возможностью плавания и совместного перемещения с призмами 4 и 5 коромыслом 8, ограниченным в то же время от вертикальных перемещений соответствующими плоскостями зажимных wIe- 25 ментов 4 и 5.

Элементы 3, б и 7 оппозитной призмы устройства взаимосвязаны установленным в их пазах плавающим коромыслом

9, ограниченным от вертикальных переме- 30 щений посредством штифта 10, йропущенного сквозь овальное окно 11 в коромысле 9, предусмотренное для возможности. совместного перемещения коромысла ла 9 с зажимными элементами 6 и 7.

Плоскости плавания коромысел 8 и

9 взаимно перпендикулярны. Коромысла

8 и 9 с шариками 12, установленными в скосах призм 2, 4 и 5 и 3, 6 и 7 образуют уравновешивающие механизмы. 4О

Величина скосов под шарики 12 уравновешивающих механизмов обеспечивает свободное перемещение одной из призм

2, 1 и 5 или 3, 6 и 7 без выпадения шариков 12.

Зажимные элементы 4 и 5 через за крепленные в них пальцы 13 контактиру ют с пружинами 14, установленными в пазах центрирующей призмы 2.

Аналогично подпружинены оппозитные зажимные элементы 6 и 7, только плоскости размещения пружин 14 и пальцев

13 перпендикулярны плоскостям размеще ния пальцев 13 и пружин 14, связанных .с элементами 4 и 5.

Привод устройства выполнен в виде пневмоцилиндра 15 с поршнем 16, шток

17 которого связан с двускосым клином

18, взаимодействующим с плунжерами

19, нагруженными пружинами 20.

Связь .привода 15 с механизмами устройства выполнена в виде рычагов 21, установленных с возможностью поворота на осях 22. Головки рычагов 21 пропущены в пазы призм 2 и 3, Поскольку коромысла 8 и 9 поджаты к рычагам 21 пружинами 14 через пальцы 13 и шарики 12, призмы 2 и 3 состоят постоянно в беэзаэорном контакте с рачагами 21.

Для предотвращения выпадания детали

23 из призм 2 и 3 в процессе центрирования, предусмотрен шарнирно-рычажный механизм 24 предварительного зажима, связанный с рычагами 21 и снабжен» ный рукояткой 25. Работа устройства рассматривается на примере закрепления детали типа крестовина.

Устройство работает следующим образом.

При подаче рабочей среды в штоковую полость пневмоцилиндра 15 клин 18 отходит от плунжеров 19, которые сдвигаются и снимают усилие силового зажима с рычагов 21, остающихся теперь лишь под воздействием усилия, развиваемого шарнирно-рычажным механизмом

24 предварительного зажима.

При повороте рукоятки 25 шарнирнорычажного механизма 24 предварительного зажима происходит сжатие пружин 20, и рычаги 21, поворачиваясь на осях 22, разводят центрирующие призмы 2 и 3, а вместе с ними через пальцы 13 и пружины 14, зажимные призмы 4, 5, 6 и 7.

После установки крестовины 23 в центрирующие призмы 2 и 3 при повороте рукоятки 25 в обратную сторону срабатывает шарнирно-рычажный механизм

24 предварительного зажима, удерживающий через плунжеры 19, пружины 20 и рычаги 21 крестовину 23 в призмах

2и3.

Зажимные призмы 4, 5 и 6, 7 к крестовине 23 еше не подведены, так как их от нее отжимают пружины 14, установленные в пазах центрируюших призм 2 и 3, и поэтому в процессе центрирования зажимные призмы 4, 5 и 6, 7 участия не принимают. Поскольку рабочие поверхности призм 2 и 3 расположены друг относительно друга взаимно перпендикулярно, и два соосных отвода крестовины 23 лежат в одной иэ центрируюших призм, например 2, а два других соосных отвода в призме 3, установленной к ней перпен89561 1 дикулярно, то независимо от разности отвода по диаметру крестовина 23 во всех случаях окажется точно сцентрированной.

При поступлении рабочей среды в бесштоковую полость цилиндра 15 поршень З

16, перемещаясь, воздействует клином

18 на плунжеры 19, которые выдвигаются и через рычаги 21, поворачивающиеся на осях 22, передают усилие на коромыспа 8 и 9 уравновешивающих механизмов 0 с шариками 12, которые начинают обкатываться в скосах. призм 2-7. Обкатываясь, шарики 12 нажимают на зажимные элементы 4, 5 и 6, 7 и, преодолев незначительное усилие пружин 14, подво- 1 дят зажимные призмы 4, 5 и 6, 7 к отводам крестовины 23.

Если один из зажимных элементов пары, например зажимный элемент 4, кос» нется детали 23 раньше, чем зажимной 20 элемент 5, то плавающее коромысло 8, поворачиваясь вокруг шарика 12, находящегося в скосе зажимного элемента 4., начинает передавать усилие на шарик 12, находящийся в скосе призмы 2 и через 2$ него на элемент 5 до тех пор, пока поI спедняя не соприкоснется с отводом крестовины 23.

Когда все зажимные призмы 4-7 вступят в контакт с деталью 23, усилие зр развиваемое пневмоципиндром 15, через шарики 12 станет равномерно распределяться на все упомянутые зажимные элементы, и все отводы крестовины 23, уже сцентрированной и предварительно зажатой центрирующими призмами 2 и 3, не« зависимо от разности их диаметров,окажутся надежно зажатыми призмами 4, 5, би7.

Благодаря такому выполнению устрой- 4п ства обеспечивается компенсация разности диаметров отводов крестовины при центрировании и зажиме, осуществляемых с высокой точностью за счет разделения функций центрирования и зажима между отдельными элементами левого и правого блоков устройства и связи элементов в блок посредством уравновешивающих шариковых механизмов, а также распопожения соответственных рабочих элементов левого и правого блоков во взаимно перпендикулярных плоскостях. .Аналогичный эффект обеспечивается устройством и для деталей типа тройник угольник, причем переход на их обработку не вызывает необходимости в перенападке с привлечением сменных центрирующих и зажимных элементов, что значительно расширяет технологические воэможности устройства.

При центрировании и зажиме в предлагаемом устройстве деталей типа трой-. ник, угопьник устройство работает так же, как рассматривалось применительно к детали типа крестовина, а рабочие поверхности оппоэитных призм, свободные от отводов детали, при приложении усилия силового зажима сближаются до упора друг в друга.

Формула изобретения

Самоцентрирующее зажимное устройся во, содержащее корпус и центральные призмы, рабочие поверхности который расположены во взаимно перпендикулярных направлениях и связаны с приводом посредством рычажной системы, о т л и ч.аю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности закрепления деталей, каждая центральная призма снабжена двумя симметрично расположенными зажимными эпементами со скосами и уравновешивающим механизмом, причем зажимные элементы подпружинены относительно центральных призм и установлены с возможностью перемещения относительно них, а, уравновешивающий механизм выпопнен в виде взаимосвязанного с рычажной системой привода, ппавающего коромысла и шариков контактируюших, с рдной.стороны, с коромыслом, а с другой - со скосами зажимных элементов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Чертеж устройства мод. ХА 696161-01, 1968, храняшийся в архиве

СКБ АС.

Составитель А. Никифоров

Редактор Н. Коляда Техред И. Гайду Корректор A. Ференн

Заказ 11561/16 Тираж 7 47 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4