Фотоэлектрическое устройство для контроля непрямолинейности

Иллюстрации

Показать всеРеферат

О П И » А Н И Е ()896399

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалмсткческкх

Республнк (6l ) Дополнительное к ввт. свид-ву (22) Заявлено 03.02.78 (2l ) 2575278/25-28 (51)М. Кл.

G 01 В 11/24 с присоединением заявки №

9пударстаенный комитет

СССР (23) Приоритет

Опубликовано 07.01.82. Бюллетень № 1 до делам кзобретенвй и откеытнй (53) УДК 531.717..2 (088.8) Дата опубликования описания 09.01.82 (72) Автор изобретения

В. П. Солдатов я е l

Московский институт инженеров геодезии, аэро и картографии отосМЯБВ Ьтя К а (7l ) Заявитель (54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ

НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для контроля непрямолинейности и неплоскостности в приборо- и машиностроении, строи. тельстве и т.д.

Известен. фотоэлектрический прибор для контроля непрямолинейности, содержащий коллиматор и фотоприемник, установленные по разные стсроны контролируемых направляющих, и прямоугольную призму, установленную гипотенузной гранью на,каретке, перемещающейся по контролируемым направляющим (11.

Недостатком этого прибора является влияние на его точность помех, обуслов15 ленных турбулентностью воздушного тракта.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является фотоэлектрическое

20 устройство для контроля непрямолинейности, содержащее последовательно устанавливаемые вдоль контролируемых направляющих коллиматор, каретку с оптическим блоком, объектив, координатно-чувстви- тельные приемники излучения и электронный блок обработки информации, подключенный к выходам координатна-чувствительных приемников (2).

Однако в этом устройстве погрешность из-за турбулентности также устраняется не« полностью. Кроме того, устройство содержит сложный электронный тракт.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

Эта цель достигается тем, что прибор снабжен отражателем, свободно подвешенным на каретке в ходе излучения между коллиматором и оптическим блоком под углом 45 к оптической оси коллиматора и над входной гранью оптического блока, выполненного с возможностью расщепления пучка излучения на два зеркальносимметричных пучка с различным спектральным составом, спектральным светоделительным блоком, установленным перед приемниками излучения и выполненным в виде светоделительной пластины

3 8963 с двумя избирательными светофильтрами, полоса пропускания каждого из которых согласована со спектральным составом соответствующего пучка лучей от оптического блока. 5

При этом оптический блок может быть выполнен в виде пентапризмы, склеенной из усеченной призмы Шмидта и прямоугольной призмы, одна из катетных граней которой является входной гранью оптического блока, другая катетная грань является выходной гранью, гипотенузная грань, прилегающая к призме Шмидта, .полупрозрачна, а спектральная полоса отражения полупрозрачного покрытия прямо15 угольной призмы не совпадает со спектральной полосой пропускания материала призмы Шмидта.

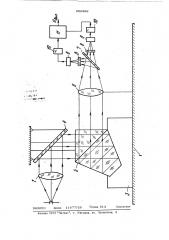

HG ч ертеже изобр ажена фу нкц иональная схема устройства.

Устройство содержит последовательно расположенные вдоль контролируемых напрявляющих 1 колпиматор 2, каретку 3, . отражатель 4, например зеркало, свободИ но подвешенное на стойках каретки 3 на пути пучка лучей от коллиматора 2 над оптическим блоком 5, выполненным в виде пентапризмы, составленной из склеенных между собой прямоугольной призмы со светоделительной гипотенузной гранью и

M усеченной призмы Шмидта, и закрепленны м на каретке 3, прие много фотоэлектрического устройства, содержащегс объектив 6, полупрозрачную пластину 7, два избирательных светофильтра 8, один из которых установлен на пути пучка лучей, отраженного от пластинки 7, а другойна пути лучка, прошедшего через нее, два координатно-чувствительных. фотопри-

4О емника 9 излучения с различными спектральными характеристиками, установленные в фокальной плоскости объектива 6, . электронный блок обработки информации, содержащий усилители 10, подключенные

45 .к выходам фотоприемников 9, и схему 11 сравнения, подключенную к усилителям 10.

Зеркало 4 располо>кено под углом 45 к оси падающего на него пучка лучей над входной гранью пентапризмы.

Материал полупрозрачного покрытия прямоугольной призмы выбран со спектральной полосой отражения, не совпадаю° щей со спектральной полосой пропускания материала призмы Шмидта. Вместо полупрозрачного покрытия можно использо35 вать зеркальное покрытие, нанесенное кольцами ипи полосами на гипотенузную грань и занимающее половину ее площа99 ди. Полоса пропускания каждого из избирательных светофильтров 8 согласована со спектральным составом соответствую щего зеркально-симметричного пучка лучей от пентапризмы 5. Толщины светофильтров 8 выбираются из условия равенства сигналов с обоих приемников 9 излучения. Вместо пентапризмы 5 возможно использование и других оптических блоков для раздвоения пучка лучей на два зеркально-симметричных пучка с разли <ным спектральным составом, например зеркального блока с зеркалами, расположенными как у призмы Шмидта.

Устройство работает следующим образомм.

При наклонах каретки 3, перемешающейся вдоль контролируемых направляющих

1, зеркало 4 всегда составляет угол 45 с осью падающего на него пучка лучей, поэтому ось отраженного зеркалом 4 пучка нормальна к оптической оси объектива.

Пентапризма 5 при наклонах каретки раздваивает падающий на нее параллельный пучок лучей на два пучка с различным спектральным составом. В плоскости одного приемника 9 излучения фокусируется изображение диафрагмы коплиматора, сформированное лучами, отраженными от гипотенузной грани прямоугольной призмы, а в плоскости другого приемника 9 — изображение, сформированное лучами, прошедшими через пентапризму 5. Как следует из свойств пентапризмы 5 изображение, сформированное лучами, прошедшими через нее, отклоняется от оптической оси объектива 6 на угол, обусловленный только действием турбулентности воздушного тракта между пентапризмой 5 и объективом 6, не зависящий от угла поворота пентапризмой 5, вызыванного наклоном каретки 3.

Изображение, сформированное лучами, отраженными от гипотенузной грани прямоугольной призмы, испытывает угловое отклонение, равное сумме двух углов - удвоенного угла наклона каретки 3, перемещающейся вдоль направляющих, и угла, обусловленного действием турбулентности.

Схема 11 сравнения формирует сигнал, пропорциональный разности сигналов с обоих приемников 9 излучения. В результате выходной сигнал является свободным от действия турбулентности воздушного тракта и пропорционален только величине непрямолинейности контролируемых направляющих 1.

При значительном перемещении каретки 3 относительно коллиматора 2 и це5 е лях исключения влияния турбулентности воздушного тракта между ними возможно подвешивание коллиматора 2 на стойках, укрепленных на каретке 3, и помещение коллиматора 2 с отражателем 4 в вакуумированную трубу.

Фор мула изобретения

1О

1. фотоэлектрическое устройство для контроля непрямолинейности профиля направляющих, содержащее последовательно устанавливаемые вдоль контролируемых напр авля ющих колли м атор, к аретку с опт и 5 ческим блоком, объектив, координатночувствительные приемники излучения, и электронный блок обработки информации, подключенный к выходам координатночувствительных приемников, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью поI вышения точности измерений, он снабжен отражателем, свободно подвешенным на каретке в ходе излучения между коллиматором и оптическим блоком под углом 45 к оптической оси коллиматора . и над входной гранью оптического блока, оптический блок выполнен с воэможностью расщепления пучка излучения на два зеркально-симметричных пучка с различным спектральным составом, спект96399 4 ральным светоделительным блоком, установленным перед приемниками излучения и выполненным в виде светоделительной пластины с двумя избирательными свето5 фильтрами, полоса пропускания каждого из которых согласована со спектральным составом соответствующего пучка лучей от оптического блока.

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а. ° ю щ е е с я тем, что оптический блок выполнен в виде пентаприэмы, склеенной ,из усеченной призмы Шмидта и прямоугольной призмы, одна из катетных граней которой является входной гранью оптического блока, другая катетная грань является выходной гранью, гипотенуэная грань, прилегающая к призме Шмидта, полупрозрачна, а спектральная полоса отражения полупрозрачного покрытия прямоугольной призмы не совпадает со спектральной полосой пропускания материала призмы Шмидта.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Левин Б. М. и др. Фотоэлектрические устройства для контроля прямолинейности профиля поверхности. "ОМП, 1971, %8,с. 60.

2. Авторское свидетельство СССР

hb 641274, кл. G 01 В 11/30, 1979 (прототип).