Устройство ударного действия для образования скважин в грунте

Иллюстрации

Показать всеРеферат

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (Ä)949088 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 10.10.82 (21) 32174?6/22-03 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М.К .

Е 02 F 5/18

Е 21 В 7/08

Гепударетвавиый камктет

СССР (53) УДК 621.643.

2: 624. 13 (088.8) Опубликовано 07.08.82. Бюллетень № 29

Дата опубликования описания 17.08.82 пе аелам кзабратений и атхрмтий (72) Авторы изобретения

Ю. Н. Турчанинов, М. А. Диченко, Е. С. К и А. Б. Куцак (71) Заявитель

Ивано-Франковское специальное конструкторс средств автоматизации (54) УСТРОИСТВО УДАРНОГО ДЕЛСТВИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СКВАЖИН В ГРУНТЕ

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано для проходки скважин в грунте, преимущественно, при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций.

Известно устройство ударного действия для образования скважин в грунте, представляющие собой пневмоударную машину для пробивания горизонтальных или наклонных скважин в плотных грунтах оптимальной влажности (1) .

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является устройство ударного действия для образования скважин в грунте, включающее с асимметричным наконечником корпус, ударник с элементами взаимодействия с валом, воздухораспределительный элемент, вал, выполненный с винтовыми выступами, и соединенный с корпусом посредством кулачковой муфты, одна из полумуфт которой смонтирована на валу, а другая — на корпусе устройства (2) .

Положительным в данном изобретении является повышение эффективности управления движением устройства в грунте за счет обеспечения возможности перестройки режимов работы. При этом устройство допус-.

2 кает как прямолинейное перемещение (при наличии вращательного движения корпуса), так и криволинейное (при отсутствии вращательного движения корпуса) .

Однако данное устройство характеризуется повышенным износом его элементов, в частности винтовой и поршневой поверхностей вала, который наблюдается при криволинейном режиме проходки, при котором кулачковая муфта рассоединена и удар1о. ник совершает прямолинейное возвратнопоступательное перемещение (без круговой составляющей), которое за счет наличия винтовой пары преобразуется в круговое возвратно-поступательное перемещение вала. Так как этому вращению препятствует

Цель изобретения — увеличение эксплуатационной надежности, Для этого конечная часть вала выполнена с прямошлицевым участком с плавным переходом от винтовой поверхности к шлицевой, форма и размеры поперечного сече949088 как между винтовыми, так и между шлицеобразными выступами вала 3 выполнены одинаковыми (в поперечных сечениях), что необходимо для обеспечения возможности взаимодействия выступов по всей длине вала 3 с элементами ударника 2, в качестве 4о которых применены (см. фиг. 2) пальцы 12 круглого (или овального) поперечного сечения, закрепленные в теле ударника 2 с возможностью замены. Продольные же размеры кулачков обеих полумуфт увеличены, 45 причем настолько, чтобы обеспечить перекрытие (сцепление) полумуфт независимо от того, какой участок вала (винтовой или шлицеобразный) взаимодействует с пальцами 12.

Устройство работает следующим обра- 5в зом.

Ударник 2 (в показанном на фиг. 1 положении вала 3) под действием сжатого воздуха перемещается в осевом направлении и одновременно за счет взаимодействия пальцев 12 с винтовыми выступами вала 3 по55 ворачивается вокруг своей оси. В момент удара ударник 2 мгновенно останавливается.

При этом корпусу 1 передается не только осения выступов поверхностей которых равны, при этом элементы взаимодействия ударника с валом выполнены в виде съемных пальцев, а кулачковая муфта выполнена с постоянным зацеплением кулачков.

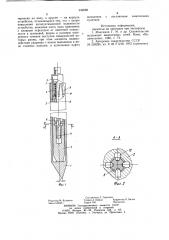

На фиг. 1 показано предлагаемое устройство в частичном разрезе, общий вид; на фиг. 2 — разрез А — А на фиг. 1.

Устройство состоит из корпуса 1, ударника 2, вала 3, воздухораспределительного элемента (не показан), пружины 4 и обоймы

5. Наконечник корпуса 1 выполнен асимметричным за счет смещения е вершины конуса на его головной части относительно оси.

Один конец вала 3 имеет участок 6, снабженный винтовыми выступами, взаимодействующими с элементами ударника 2, второй конец выполнен в виде поршня 7, сопрягаюшегося с внутренней расточкой обоймы 5.

Внутри вала 3 имеется канал 8 для подвода сжатого воздуха к воздухораспределительному элементу. На торцовой поверхности поршня 7 выполнены кулачки 9, взаимодействующие с аналогичными кулачками 10 на торце корпуса 1, т. е. оснащенные кулачками поверхности поршня 7 и корпуса

1 образуют сцепную муфту.

Отличительной особенностью предложенной конструкции является то, что взаимодействующая с элементами ударника 2 часть вала имеет дополнительный участок 11, являющийся продолжением участка 6, снабженный прямыми шлицеобразными выступами, которые, в свою очередь, являются продолжением винтовых выступов участка 6, причем переход от винтовых поверхностей выступов к шлицеобразным происходит плавно. Кроме того, форма и размеры впадин

1О

25 зв

4 вой ударный импульс, но и значительный крутящий момент за счет жесткой связи ударника 2 с корпусом в момент удара (кулачки полумуфт находятся в зацеплении). Под действием осевого импульса и значительного крутящего момента корпус 1 перемещается в грунте, одновременно поворачиваясь вокруг продольной оси. Последовательные удары ударника 2 при таком режиме работы вызывают винтовое перемещение смещенной от оси вершины конуса головной части корпуса 1, а все устройство в целом совершает при этом практически прямолинейное перемещение.

При необходимости изменения направления движения устройства понижают давление сжатого воздуха в сети. При этом усилие на поршне 7 уменьшается и откалиброванная пружина 4 перемещает вал 3 (на фиг. 1 — вправо) до начала взаимодействия пальцев 12 с шлицеобразной частью 11 вала 3 (без рассоединения кулачковой муфты, так как за счет удлинения кулачков 9 и 10 обе полумуфты все так же находятся в зацеплении). В этом же случае ударник 2 при возвратно-поступательном движении не вызывает поворота корпуса 1 (пальцы 12 движутся по прямолинейным впадинам участка 11 вала 3) и последний в силу своей асимметрии движется по криволинейной траектории. После отклонения устройства на необходимую величину давление воздуха в сети повышают и устройство вновь перемещается прямолинейно.

Анализ показывает, что трущиеся элементы вала 3 менее подвержены износу. Это объясняется тем, что в данном устройстве с пальцами 12 на разных режимах работы взаимодействуют различные участки вала 3 (6 или 11), в связи с чем суммарный износ вала 3 делится между его участками. Поршень же 7 ни на одном из режимов не совершает вращательного движения (кулачкн полумуфт постоянно сцеплены), так что совершаемые или редкие продольные перемещения, связанные с переключением режимов, не могут привести к элементному износу. Выполнение же взаимодействующих с валом 3 элементов ударника 2 в виде сменных пальцев 12 также положительно, так как позволяет производить замену пальцев по мере износа. Все это увеличивает эксплуатационную надежность устройства.

Формула изобретения

Устройство ударного действия для образования скважин в грунте, включающее с асимметричным наконечником корпус, ударник с элементами взаимодействия с валом, воздухораспределительный элемент, вал, выполненный с винтовыми выступами и соединенный с корпусом посредством кулачковой муфты, одна из полумуфт которой смон949088 с постоянным зацеплением выполнена кулачков.

Фиг. /

Составитель Г. Серегина

Редактор М. Келемеш Техред А. Бойкас Корректор О Бивак

Заказ 5460/11 Тираж 709 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 тирована на валу, а другая — на корпусе устройства, отличающееся тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности устройства, конечная часть вала выполнена с плавным переходом от винтовой поверхности к шлицевой, форма и размеры поперечного сечения выступов поверхностей которых равны, при этом элементы взаимодействия ударника с валом выполнены в виде съемных пальцев, а кулачковая муфта

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Максимов Г. М. и др. строительство подземных инженерных сетей. Киев, «Будивельник», 1980, с. 74.

2. Авторское свидетельство СССР № 529285, кл. Е 02 F 5/18, 1972 (прототип).