Термовлагомер

Иллюстрации

Показать всеРеферат

ОП ИСАНИЕ

И 3OS PETE Н ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ()966574

Союз Советскик

Социеллстичесннн

Республик

* г (6l ) Дополнительное к авт. свид-ву (5! )М. Кд. (22) Заявлено 26.12.80 (21) 3223328/18-25 \ с присоединением заявки Ж

G 01 N 27/22

3Ьоударстнкнный комитет

СССР

IIo днлни изобретений и открытий (28) Приоритет

Опубликовано 15.10.82. Бюллетень № 38

Дата опубликования описания 15;10.82 (53) УДК 543.712. .2 (088.8) А. В. Цукерман (72) Автор изобретения

)

Киевское научно-производственное объединение Аналйтприбор" -.

1 (71) Заявитель (54) ТЕРМОВЛАГОМЕР

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к приборам для измерения влажности, и может найти применение в металлургической; химической и горнохимической промышленности.

Известен термовлагомер, содержащий вакуумную камеру, конденсаторный термодатчик, индуктор, расположенный на внешней поверхности вакуумной камеры под термодатчиком, и катушку индуктивности, причем витки индуктора и катушки индуктивности расположены соосно в параллельных плоскостях. В вакуумную камеру помещена кассета из теплоизолнрующего материала, например пенополкуретана .(1).

Недостатком известного термовлагомера является использование теплоизоляционных материалов для кассеты, что создает дополнительное тепловое сопротивление, снижает 20 интенсивность тепло- и массообмена в вакуумной камере. В результате этого процесс испарения влаги из измеряемого образцазамедляется, а быстродействие устройства составляет 2 — 3 анализа в час для мелкопористых материалов.

Известен также термовлагомер, содержащий вакуумную камеру и термодатчик, в камере под термодатчиком расположена пластина из ферромагнитного материала, например железа, а на внешней поверхности камеры на уровне термодатчика и пластины закреплен соленоид (2).

Недостатком известного устройства является то, что несмотря на некоторое повышение интенсивности испарения из-за применения подогревной пластины, для получения результата измерения требуется время, за которое испаряется 90 — 95% общего количества влаги, содержащей в измеряемом, образце.

Для ряда сыпучих материалов с мелкопористой структурой, например формовочных смесей, время испарения влаги составляет 1015 мин. Таким образом, быстродействие устройства ограничено физическими свойства- . ми образцов.и составляет не более 4 — 6 анализов в час для мелкопористых сыпучих материалов.

6574 4

3 96

Наиболее близким техническим решением к изобретению является термовлагомер, содержащий термодатчик с расположенной под ним металлической пластиной, выполненной в виде основания вакуумной камеры, Термочувствительный элемент скреплен с пластиной при помощи металлозйоксицного компаунда (3) .

Недостатком известного термовлагомера является низкое быстродействие, обусловленное тем, что коэффициент теплонроводности металлоэпоксидного компаунда имеет тот же порядок, что и коэффициент теплопроводности материала пластины.

Цель изобретения — повышение быстродействия термовлагомера.

Цель достигается тем, что в термовлагомере, содержащем термодатчик с расположенной под ним металлической пластиной, выполненной в виде основания вакуумной камеры, между термодатчиками и основанием установ- лена диэлектрическая прокладка, толщина которой удовлетворяет соотношению

Сч ЬЬ4

Л Ъ. -- — „) з в„" где В; — критерий теплообмена БиО; — толщина и коэффициент теплопроЭ, водности диэлектрической прокладки, соответственно;

g С„о,, А — толщина, удельная теплоемкость, 4у 4ц плотность и коэффициент теплопроводности образца соответственно;

Q С, з — толщина, удельная теплоемкость, плотность материала основания соответственно.

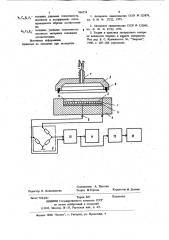

На чертеже схематически представлен термовлагомер, разрез.

Термовлагомер содержит термодатчик 1, выполненный, например, в виде плоской однослойной спирали из медного изолированного провода ф 0,08 — 0,12 мм. Для увеличе:ния механической прочности и устранения воз,душных промежутков между витками термодатчика спираль залита эпоксидным компаундом. Термодатчик установлен в цилиндрической выточке металлического основания 2, например, из алюминия толщиной 20 мм. Глубина выточки 4 — 6 мм, а Ф 80 — 100 мм.

Термодатчик 1 защищен от механических повреждений фольгой 3, например из меди, толщиной 0,1 — 0,15 мм и изолиро.ван от основания цилиндрической выточ ки диэлектрической прокладкой 4, например из текстолита, толщиной 0,3

0,5 мм. Вакуумная камера образована металлическим основанием 2 и вакуумной крышкой 5 с уплотнительным кольцом 6, изготовленным иэ вакуумной резины. Для создания

5 !

О

55 ваку ума крышка 5 снабжена штуцером /, который подключен на вход вакуумного насоса (на чертеже не показан). Электрические контакты 8 термодатчика 1 вынесены эа пределы вакуумируемого объема и подключены на вход мостовой измерительной схемы 9, выход которой через усилитель 10 подключен к регистрирующему прибору 11. Выход усилители 10 через экстрематор 12 включен на вход коммутирующего устройства 13. Коэффициент усиления усилителя 10 выбран таким образом, чтобы регистрирующий прибор 11 выдавал показания непосредственно в процентах влажности измеряемого образца. Измеряемый образец 14, например формовочная смесь, засыпан в цилиндрическую выточку основания 2.

Термовлагомер работает следующим образом, При 10 — 35 С измеряемый образец 14 засыпают равномерным слоем в цилиндрическую выточку основания 2, герметично закрывают вакуумную крышку 5 и включают вакуумный насос. Давление под вакуумной крышкой понижают до 0,1 — 0,5 мм рт. ст., при этом на поверхности измеряемого образца 14 происходит кипение и, интенсивное испарение содержащейся в нем влаги. Испаряемая влага отсасывается вакуумным насосом, при этом происходит интенсивное охлаждение образца за счет отвода тепла, pacxopуемого на преобразование; В первые 10 — 15 с от момента включения вакуумного насоса образец охлажцается адиабатически, т.е. практически без теплообмена с окружающей средой, затем пары воды, заполняющие пространство под вакуумной крышкой 5, создают конвективный теплообмен между внутренними поверхностями крышки и верхним слоем образца 14. В результате понижения температуры образца между верхней плоскостью диэлектрической прокладки, прилегающей к образцу, и нижней плоскостью прокладки, прилегающей к основанию 2, возникает градиент температур. Наличие градиента температур обуславливает возникновение кондуктив. ного потока тепла, направленного через прокладку 4 к образцу 14, при этом металлическое основание 2 выполняет функцию

"теплового резервуара", так как его теплоемкость в соответствии с выбранными материалом и размерами в 15 — 20 раз превышает теплоемкость образца. Совместное действие конвективного и кондуктивного теплоподвода изменяет температурный режим образца 14 — режим адиабатического охлаждения прекращается и через 40 — 50 с от момента включения вакуумного насоса наступает режим кинетического равновесия. В где В; 3, 3

Ф„,с„,р„92,ck,fi55 где В;

,,л 5 9 этом режиме тепловой поток, который в результате испарения влаги отводит тепло из образца, становится равным суммарному действию конвективного и кондуктивного потоков, подводящих тепло к образцу. В момент равенства тепловых потоков первая производная температуры образца, становится равной нулю, а температура образца достигает экстремума (минимума) . Экстрематор 12 срабатывает и выдает сигнал на коммутирующее устройство 13. Коммутирующее устройство 13 включает регистрирующий прибор 11, который фиксирует на цифровом табло результат измерения, одновременно коммутирующее устройство выключает вакуумный насос.

Быстродействие устройства определяется моментом наступления режима кинетического равновесия, который зависит от уровня кондуктивного теплоподвода. Величина и скорость кондуктивного теплоподвода может изменяться в зависимости от толщины и теплофизических коэффициентов диэлектрической прокладки 4. Оптимальные параметры прокладки 4 могут быть определены из формулы критерий теплообмена БиО; толщина и теплопроводность прокладки соответственно; толщина, удельная теплоемкость и плотность образца соответственно; толщина, удельная теплоемкость и плотность материала соответственно.

Использование .диэлектрической прокладки, .установленной между термодатчиком и металпической пластиной, выполненной в виде основания вакуумной камеры, позволяет создать дополнительный кондуктивный поток тепла, величина и время установления которого определяются параметрами прокладки. В промежуток времени между моментом включения вакуумного насоса и установлением кондуктивного потока тепла, составляющим 10 — 15 с, образец находится в аднабатических условиях и успевает охладиться настолько, что измеряемая разность температур представляет собой информативный сигнал, достаточный для определения начальной влажности образца. Так, например, для формовочной смеси при времени полного высыхания образца порядка 10 — 12 мин с учетом убывающей скорости высыхания в адиабатическом режиме образец теряет 6-8%, 66574 d общего количества влаги. При влажности образца 6% НаО количество ушедшей с испарением влаги во время адиабатического режима составляет 0,36 — 0,48% Н О, что создает температурное охлаждение образца в

7 — 9 С, Такой температурный сигнал легко определяется с погрешностью, не превышающей 0,1%. Если выбор материала и толщины прокладки произведен в соответствии

10 с приведенной формулой, то переход к равновесному режиму наступает уже на.40—

50 с от момента включения вакуумного насоса. Таким образом, для получения информации о влажности уже не требуется как

iS в известном устройстве испарения 90 — 95% от общего количества влаги, содержащейся в измеряемом образце, а всего лишь 6 — 8%, что приводит к соответствующему сокращению времени измерения и повышению быстрозв действия устройства в 9 — 10 раз. Число анализов в час достигает 40 — 50.

Высокое быстродействие устройства позволяет осуществить эффективный контроль технологических процессов, например в линейном производстве, где на автоматических формовочных линиях каждые 4 — 5 мин происходит приготовление 1 — 2 т формовочной смеси, причем при отклонении влажности от нормируемой на 0,3 — 0,5% большая часть отливом уходит в брак. Однако применяемый в настоящее время стандартный метод по ГОСТ 2189 — 62 требует для проведения анализа в течение 50 — 70 мин, таким образом, за время анализа проходит

10 — 12 циклов смесеприготовления без контроля влажности. Использование предлагаемого устройства дает возможность оператив, ного вмешательства в процесс смесепрнготовления, так как результат измерения становится известным еще до наступления следующего цикла смесеприготовления.

Формула изобретения

Термовлагомер, содержащий термодатчик ц . с расположенной под ним металлической пластиной, выполненной в виде основания вакуумной камеры, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения быстродействия, между термодатчиком и основанием установлена диэлектрическая прокладка, толщина которой удовлетворяет соотношению 4&j критерий теплообмена БиО; толщина и коэффициент тепло проводности диэлектрической э прокладки соответственно;

Составитель А. Платова

Техред М.Гергель

Корректор М. Демчик

Редактор О. Колесникова

Заказ 7834/61 Тираж 887

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

7 96657 о,1, — толщина, удельная теплоемкость, ii <,гл плотность и козффициент теплопроводности образца соответственно; ф C o — .толщина, удельная теплоемкость, Х 2 > плотность материала основания соответственно.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

4 8

1. Авторское свидетельство СССР У 525879, кл. G 01 N 27/22, 1975.

2. Авторское свидетельство СССР И 532045, кл. G 01 N 27/22, 1975.

3. Теория и практика экспрессного контроля влажности твердых и жидких материалов.

Под ред. Е. С. Кричевского. М., "Энергия", 1980, с. 205 — 206 (прототип).