Оптико-электронное устройство для автоматического центрирования линз

Иллюстрации

Показать всеРеферат

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (it)972293

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 01.12.80 (21) 3210114/18-10 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. К . 01 М 11/00

Гесударствеииый камитет (53) УДК 681.4. .021. 4 (088.8) Опубликовано 07.11.82 Бюллетень № 41

Дата опубликования описания 17.11.82 йв делам изобретеиий и открытий (72) Авторы изобретения

М. -А. Великотный и В. П. Егунов

Ленинградский институт точной механики и оптики: (71) Заявитель (54) ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОИСТВО

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРИРОВАНИЯ ЛИНЗ

Изобретение относится к оптическому приборостроению и служит для автоматического центрирования линз при обработке их на оптических станках или при центрировании оправленных линз, собираемых в объектив по методу Линника-Радченко. 5

Известен автоколлимационный прибор

ЮС-13, предназначенный для центрировки линз на центрировочном станке и линз, завальцованных в оправу, на токарном. станке, а также для оценки точности центрировки, 1О представляющии собои автоколлимационную трубку, светящаяся марка которого проецируется его объективом в автоколлимационную точку центрируемой линзы. Отражаясь от поверхности линзы, изображение светящейся марки строится объективом прибора и последовательно установленным микрообъективом в плоскости сетки окуляра (1j.

Если автоколлимационная точка не лежит на оси вращения шпинделя центрировочного станка, то при вращении шпинделя изображение марки в поле зрения окуляра описывает окружность, радиус которой пропорционален децентрировке. Так как оптической осью линзы является линия, проходящая через центры кривизны преломляющих или отражающих поверхностей, то, последовательно совмещая две автоколлимационные точки, соответствующие двум оптическим поверхностям линзы, с осью вращения шпинделя, совмещают с последней и оптическую ось линзы. Указанное совмещение производят с помощью специального центрировочного патрона.

Затем цилиндрическую поверхность линзы или ее оправы протачивают в заданный посадочный размер. Таким образом, оптическая ось линзы оказывается центрированной по отношению к ее посадочному диаметру и посадочному диаметру оправы. При этом требования к взаимной ориентации прибора ЮС-13 и центрируемой линзы весьма слабые. Они сводятся лишь к тому, чтобы автоколлимационное изображение марки попадало в поле зрения окуляра прибора.

Наиболее близким к предлагаемому является оптико-электронное устройство для автоматического центрирования линз, содержащее автоматический патрон для крепления линз на вращающемся шпинделе центрировочного станка, автоколлимационную трубку, включающую марку, светоделительный элемент, образующий боковой опти972293 ческий канал, и объектив, строящий изображение марки последовательно в автоколлимационные точки центрируемой линзы, позиционно-чувствительную регистрирующую систему и блок выделения и обработки сигнала рассогласования с усилителем переменного фототока и двумя синхронными детекторами, выходы которых подключены к приводам автоматического патрона (2J

Существенным недостатком системы является влияние на ее точность возможных, вследствие вибрации и тепловых деформаций корпуса системы, поперечных смещений позиционно-чувствительного фотоприемника. Кроме того, в погрешность центрирования с помощью системы такого типа аддитивной составляющей входит погрешность ус- !5 тановки фотоприемника ПЧФ по эталонной центрированной линзе и погрешность первоначального центрирования этой линзы.

Цель изобретения — повышение производительности и точности центрирования. о

Указанная цель достигается тем, что позиционно-чувствительная регистрирующая система введена в боковой оптический канал автоколлимационной трубки и выполнена в виде установленного в плоскости автоколлимационного изображения излучающей марки линейного растра, фотометрического линейного клина, за которым размещен фотоприемник, подключенный к входу усилителя блока выделения и обработки сигнала рассогласования, а шпиндель центрировочного станка снабжен датчиком опорных импульсов с выходами, соединенными с опорными входами синхронных детекторов блока выделения и обработки сигнала рассогласования.

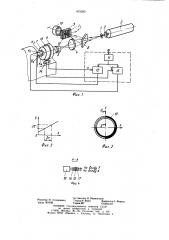

На фиг. 1 представлена схема предлагаемого устройства для автоматического центрирования линз; на фиг. 2 — график изменения коэффициента пропускания линейного фотометрического клина, на фиг. 3 пример выполнения датчика опорных импульсов положения шпинделя с разрезом А — А; на фиг. 4 — разрез А — А на фиг. 3.

Устройство содержит точечную диафрагму 1, линзу 2, излучатель 3, объектив 4, центрируемую линзу 5; автоматический патрон 6; шпиндель 7; светоделительный эле- 4 мент 8; позиционно-чувствительную регистрирующую систему, включающую линейный фотометрический клин 9 с линейным растром; фотоприемник 10; усилитель 11 переменного фототока, синхронные детекторы

12 и 13, датчик 14 импульсов, кольцевую маску 15, светодиод 16, фотодиод 17, источник 18 постоянного тока. Узлы 11 — 13 образуют блок выделения и обработки сигнала рассогласования.

Устройство работает следующим образом.

Излучающая марка, выполненная в виде точечной диафрагмы 1, подсвечиваемой с помощью линзы 2 излучателем 3 (например, лазером), проецируется объективом 4 в автоколлимационную точку центрируемой линзы 5, установленной в автоматическом патроне 6 и посаженной на шпиндель 7 станка.

Отраженное от поверхности линзы 5 излучение формируется с помощью объектива 4 в изображение I i диафрагмы 1, располагаемое в боковом оптическом канале, образованном светоделительным элементом 8.

В плоскости изображения 1> установлен линейный фотометрический клин 9, за которым по ходу лучей расположен фотоприемник 10.

При вращении шпинделя станка и вместе с ним децентрированной линзы автоколлимационное изображение 1> диафрагмы описывает окружность, радиус г которой пропорционален величине децентрировки

Так как коэффициент пропускания фотометрического клина линейно изменяется по координате Х (фиг. 2), то при движении автоколлимационного клина 9 падающий на фотоприемник 10 лучистый поток модулируется с частотой вращения шпинделя и амплитудой, равной

2r — Ф =М.Фо °

dx где —" — градиент пропускания фотометри(3 т.

dx ческого клина; ф — величина падающего на клин луо чистого потока.

При этом фаза сигнала определяется направлением децентрировки контролируемой автоколлимационной точки линзы 5. Переменный сигнал с фотоприемника 10 подается на усилитель 11 переменного фототока, с которого поступает на входы двух синхронных детекторов 12 и 13. Опорными напряжениями синхронных детекторов являются напряжения, снимаемые с датчика 14 импульсов, сдвинутые по фазе друг относительно друга на 90 и характеризующие направление управляемого линейного или углового перемещения центрируемой линзы, т. е, направление осей Х и Y (фиг. 3), вдоль или вокруг которых осуществляется это перемещение.

Такой датчик может быть выполнен, например, на основе использования кольцевой маски 15, укрепленной на шпинделе 7 станка и имеющей два выреза, выполненных в виде дорожек с угловым размером 180 и расположенных на различных окружностях со сдвигом 90 (фиг. 3). На каждой дорожке установлена соответствующая оптронная пара, например светодиод 16 фотодиод 17.

При этом светодиоды запитываются от источника 18 постоянного тока, а сигналы от фотодиодов подаются на опорные входы синхронных детекторов 12 и 13.

Таким образом, на выходе синхронных детекторов имеет место постоянное напряжение, уровень которого пропорционален величине децентрировки данной автоколлимационной точки соответственно по осям X и У, а знак характеризует направление де972293 центрировки по этим осям. Напряжения с выходов синхронных детекторов подаются (например, с помощью коллекторных контактов Ki, К2 или Кз, К4) на соответствующие входы сервоприводов автоматического патрона, который приводит заданную автоколлимационную точку на ось вращения шпинделя.

При этом дальняя автоколлимационная точка приводится на ось вращения приводом поворотной части патрона, а ближняя приводами сдвиговой части патрона. Предварительно ближнюю автоколлимационную точку с помощью переходной втулки совмещают с центром вращения поворотной части патрона.

Затем, как и при использовании трубки

ЮС-13, осуществляют перефокусировку объектива 4 на другую автоколлимационную точку центрируемой линзы. При этом выходы синхронных детекторов переключаются на соответствующую группу входных контактов Кз, К4 автоматического патрона. Соответствующие переключатели на фиг. 1 не показаны, так как в цеховой практике центрирование линзы при их изготовлении часто ограничивается приведением на ось вращения шпинделя лишь одной автоколлимационной точки, вторая автоматически совмещается с осью вращения благодаря пневматическому или механическому поджатию к кольцевому ножу переходной втулки.

Работа по одной автоколлимационной точке оказывается выгодна при использовании патронов с пневматическим креплением линз и невысоких требованиях к центровке.

Предложенное устройство выгодно отличается от существующих подобного назначения устройств некритичностью его положения по отношению к оси вращения шпинделя станка, высокой точностью и производительностью.

Формула изобретения

Оптико-электронное устройство для автоматического центрирования линз, содержащее автоматический патрон для крепления линз на вращающемся шпинделе центрировочного станка, автоколлимационную трубку, включающую марку, светоделительный элемент, образующий боковой оптический канал, и объектив, строящий изображение марки последовательно в автоколлимационные точки центрируемой линзы, позиционно-чувствительную регистрирующую систему и блок выделения и обработки сигнала рассогласования с усилителем переменного фототока и двумя синхронными детекторами, выходы которых подключены к приводам автоматического патрона, отличающееся тем, что, с целью повышения производительности и точности центрирования, позиционно-чувствительная регистрирующая система введена в боковой оптический канал автоколлимационной трубки и выполнена в виде установленного в плоскости автоколлимационного изображения излучающей марки линейного растра, фотометрического линейного клина, за которым размещен фотоприемник, подключенный к входу усилителя блока выделения и обработки сигнала рассогласования, а шпиндель центрировочного станка снабжен датчиком опорных импульсов с выходами, соединенными с опорными входами синхронных детекторов блока вы30 деления и обработки сигнала рассогласования.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Погарев Г. В. Юстировка оптических приборов. М., 1968, с. 207 — 210.

2. Белоглазов А. А. и Орнис А. Н. Коллимационные и автоколлимационные устройства для контроля центрирования линз, «Оптико-механическая промышленность», № 10, 1972, с. 57 — 62.

972293

dZ 1 ХО Х1 ОРУ Y

Ао Югом J

9 еЦ /7

@иг. 4

Составитель Н. Вашковская

Редактор Н. Стащишина Техред И. Верес Корректор А. Ференц

Заказ 7670/30 Тираж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4