Способ контроля оптических асферических поверхностей вращения второго порядка

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Изобретение относится к измерительной техчике и может быть использовано для контроля качества оптических асферических поверхностей вращения второго порядка, имеющих по меньшей мере один геометрический фокус Цель изобретения - повышение точности контроля за счет исключения влияния комы. Освещают контролируемую поверхность пучком света от точечного источника, расположенного в фокусе контролируемой поверхности, и совмещают точечный источник света с его изображением, образующимся при отражении пучка последовательно от контролируемой поверхности, вспомогательного образцового отражателя и повторно от контролируемой поверхности, перемещают вспомогательный образцовый отражатель вдоль оси контролируемой поверхности до совпадения его вершины с вторым, действительным геометрическим фокусом контролируемой поверхности , наклоняют вспомогательный отражатель вокруг второго фокуса до совмещения его оси с биссектрисой апертурчого угла контролируемой поверхности, а о качестве контролируемой поверхности судят по деформациям волнового фронта пучка, формирующего изображение точечного источника , инвертированного по отношению к волновому фронту пучка, освещающему контролируемую поверхность 6 ИЛо §

СВОЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНЛХ

РЕСГ1УБ ЛИК

@Sf, 11И

А1

G 01 В 11/24 влияния комы.-.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕП=НИЯМ И OfHPbfTVSfM

ПРИ П НТ ССа

Н ASTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 44? 0580/28 (22) 04.05,88 (46) 15.05.91. Бюп. 1н 18 (72) А.А. Курибко и Н.С.Селезнев (53) 531{088.8) (56) Пуряен Д. Г. Методы контроля оптических асферических поверхностей.

М.: Машиностроение, 1976, с.83-88, 97-103. (54) СПОСОБ КОНТ1 ОЛЯ 011ТИЧЕСКИХ АСФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 11РЛЩБНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА (57) Изобретение относится к измерительной технике н может быть использовано для контроля качества оптических асферических поверхностей вращения второго порядка, имеющих по меньшей мере один геометрический фокус.

Цель изобретения — повышение точности контроля за счет исключения влияния комы. Освецают контролируемую поверхность пучком света от точечного источника, расположенного в фокусе контролируемой поверхности, и совмеИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля качества опти" ческих вогнутых параболических, гиперболических„ эллиптических, а также выпуклых гиперболических поверхностей вращения.

Цель изобретения — повышение точности контроля за счет исключения щают точечный источник света с его изображением, образующимся при отражении пучка последовательно от кон- тролируемой поверхности, вспомогательного образцового отражателя и повторно от контролируемой поверхности, перемещают всномогательный образцовый отражатель вдоль оси контролируемой. поверхности до совпадения его вершины с вторым, действительным геометрическим фокусом контролируемой поверхности, наклоняют вспомогательный отоажатсль вокруг второго фокуса до совмещения его оси с биссектрисой апертурного угла контролируемой поверхности, а о качестве кон- р тролируемой поверхности судят по деЮ формнлням волнового брянов полян, Нор- Q) мируюцего изображение точе иного источника, инвертированного по отноие- С... нию к волновому фронту пучка, осгещающему контролируемую поверхность.

6 ил.

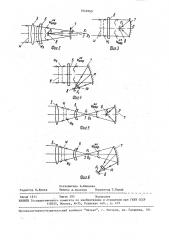

На фиг. l изображена оптическая схема устройства, реализующего предлагаемый способ, с двойным прохождением лучей и инвертированием волновых фронтов для контроля оптических осевых вогнутых гиперболических поверхностей вращения; íà фиг.2 — то же, дпя осевых выпуклых гиперболических поверхностей вращения: на фиг.3 и

4 — то же, для осевых и внеосевых!

649?60!

О вогнутых параболических поверхностей вращения соответственно; на фиг.5 и

6 — то яе, для осевых и внеосевых вогнутых эллиптических поверхностей вращения соответственно

Устройство содержит источник 1 монохроматического излучения, например лазер, осветительную систему 2, включающую в себя объективы 3 и 4, сменный объектив 5, эталонную поверхность 6, установленную с возможностью наклона в объемном угле, причем при совмещении осей эталонной поверхности 6 и устройства центр кривизны

О эталонной поверхности 6 совпадает с точечным источником Х, контролируемув поверхность 7, один из фокусов

Г которой, мнимый (фиг.)-4) или действительный (фиг,5 и 6) совмещен с то-и чечным источником I.

Устройство содержит также вспомогательный плоский отражатель Я, установленный в действительном фокусе

1, преимущественно ближайшем к контролируемой поверхности 7, с .возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль главной оптической

ocH F! F HoBBpzHoGTH 7 H с возможностью наклона его отражающей поверх- 30 ности перпендикулярно биссектрисе

Г.,О (фиг.,1 — 3, 5) или F

12 дпя наблюдения на нем интерферен- 40 ционной картины 13, цилиндрическую линзу 14 (фиг.4 и 6), установленную

- между контролируемой поверхностью 7 и вспомогательным плоским отражателем 8. 45

Кроме того, на фигурах имеются

Ф ф%

Woò в Wîò ° 11ьтр волновые фронты пучков, соответст венно однократно отраженного от поВ ерхно сти 7, Отряженного От О тр ажателя 8 с инвертированием,. двукратпо отраженного от поверхности 7 с инвертированием перед повторным отражением.

Контроль оптических поверхностей осуществляют следующим образом.

С помощьв источника 1 монохроматнческого излучения, осветительной системы 2 и сменного объектива 5 освещают сквозь эталонную поверхность 6 контролируемую поверхность 7 гомоцен трическим монохроматическим пучком излучения с фронтом W с центром кривизны в точке . I, которув совмещают с геометрическим фокусом F кон-! тролируемой поверхности 7 взаимными перемещениями и наклонами устройства к поверхности 7. При этом получают отраженные от поверхности 6 пучки с фронтами Му .и И„ть соответственно.

Пучок с фронтом И направляют на вспомогательный плоский отражатель

8. Поворотом вспомогательного плоского отражателя 8 устанавливают. его отражающую поверхность перпендикулярно биссектрисе 4 0 (фиг.! — 3, 5) или

Г И (фиг.4 и h) апертурного угла контролируемой поверхности 7. Другой, действительный геометрический фокус

F < контролируемой поверхности 7, преимущественно ближайший к ней, располагают на отражающей поверхности вспомогательного плоского отражателя

8 путем перемещения вспомогательного плоского отражателя вдоль оси F< F контролируемой поверхности. При этом отражением от вспомогательного плоского отражателя 8 пучка с фронтом

W получают пучок с волновым фрон% том WотР ° ийвертированным Относиь тельно Чд ь, т.е. повернутым на 180

Направляя повторно пучок с волновым фронтом W т на контролируемую поверху ность 7, получают двукратно отраженный от нее пучок с фронтом!1!,инвертированный перед повторным отражением.

Наклоном эталонной поверхности 6 достигают положения волновых фронтов

W и Wo и с помощью сменного объектйва 5, светоделителя 9 и приемного блока 10 формируют изображение контролируемой поверхности 7, совмещенное с интерференционной картиной 13, по искривлениям полос которой судят о качестве поверхности 7.

В случае контроля осевых поверхностей (см.фиг.1 — 3, 5) биссектриса Р 0 совпадает с главной оптической осью F У поверхности Z в случае внеосевых поверхностей (см.фиг.4 и 6) — не совпадает. Сменный объектив 5 выбирают из условия заполнения апертуры поверхности .7.

Такчм образом, предлагаемый способ применим для контроля оптических асферических поверхностей вращения 164926 второго порядка, у которых имееется один или два действительных фокуса.

Небольшие отклонения от взаимнсго расположения контролируемой поверхности и вспомогательного отражателя

5 не снижают точности контроля, т.е. в интерференционной картине отсутствует вклад комы и наклонов.

В случае контроля внеосевых поверхностей (см.фиг.4 и 6 ) присущий им астигматизм компенсируют дополнительно введенной между поверхностью

7 и отражателем 8 цилиндрической линзой 13. 15 формула изобретения

Способ контроля оптических асфе" рических поверхностей вращения второ- 20

ro порядка, имеющих по меньшей мере один действительный геометрический фокус, заключающийся в том, что формируют точечный источник света, из него - эталонный пучок света, совме- 25 ! щают геометрический фокус контролируе0. 6 мой поверхности с точечным источником, направляют пучок света от точечного источника на контролируемую поверхность, устанавливают на оси, проходящей через контролируемую поверхность, вспомогательный отражатель, отраженный от контролируемой поверхности пу" чок света направляют на вспомогательный отражатель, отраженный ат вспомогательного отражателя пучок света вновь направляют на контролируемую поверхность и вновь отраженный от контролируемой поверхности пучок совме; щают с эталонным пучком света, регистрируют интерференционную картину, по которой судят о качестве контролируемой поверхности, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения точности, размещают вспомогательный отражатель в действительном геометрическом фокусе контролируемой поверхности и ориентируют его так, чтобы ось вспомогательного отражателя совместилась с биссектрисой апертурного угла контролируемой поверхности.

1649260,Р

Составитель В. Климова

Техред А.Кравчук Корректор Т.Палий

Редактор Е.Конча

Заказ 1511 Тираж 393 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101.