Радиоканальная охранно-противоугонная система

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к технике защиты транспортных средств (ТС) от несанкционированного воздействия. Центральный блок питания подключен к шине питания, выполненной с возможностью передачи кодированных частотно-модулированных высокочастотных сигналов. Первый вход центрального блока управления (ЦБУ) через выключатель подключен к шине питания. Вход и выход блока идентификации пользователя подключены соответственно к выходу и ко второму входу ЦБУ. Каждый из электронных блоков охранно-противоугонной системы связан с одним или несколькими функциональными органами ТС и содержит интерфейс, обеспечивающий связь электронного блока охранно-противоугонной системы по шине питания с ЦБУ. В систему введены центральный радиомодуль и автономные электронные модули охранно-противоугонной системы. Каждый из автономных электронных модулей охранно-противоугонной системы содержит блок автономного питания и автономный радиомодуль, связанный по радиоэфиру с центральным радиомодулем с возможностью ведения динамического идентификационного диалога с использованием кодовых сигнальных посылок с числами, изменяющимися случайным образом от посылки к посылке. Автономный радиомодуль подключен входом и выходом к одному или нескольким датчикам несанкционированного воздействия и функциональным органам ТС. Блок автономного питания соединен с питающими цепями автономного радиомодуля. ЦБУ выполнен с дополнительными входом и выходом, которые подключены соответственно к выходу и входу центрального радиомодуля. Дополнительно устанавливаемые на ТС автономные электронные модули охранно-противоугонной системы не требуют подводящих проводов, они взаимодействуют с ЦБУ с помощью надежно защищенных от "электронного взлома" радиоканалов. Таким образом, система обладает повышенной скрытностью установки и защищенностью от "электронного взлома". 9 з.п. ф-лы. 9 ил.

Реферат

Изобретение относится к технике защиты транспортных средств (ТС) от несанкционированного воздействия и предназначено для использования на ТС, оснащаемых дополнительным охранным и противоугонным оборудованием.

Известны охранно-противоугонные системы с запретом запуска двигателя угоняемого ТС. Примером такой системы является охранно-противоугонная система, содержащая связанные через кабельную бортовую сеть электропроводки центральный блок управления, датчики несанкционированного пользования ТС, блоки тревожной световой и звуковой сигнализации и узлы блокирования дверей и функциональных органов ТС, а также блок радиочастотной идентификации (RFID), состоящий из следующих частей:

- носимой части - тэга - находящегося у владельца ТС или у уполномоченных им лиц (далее, пользователей);

- возимой (то есть, установленной на борту ТС) части - ридера.

При этом ридер связан с пусковым входом центрального блока управления, сигнальный вход которого соединен с выходами датчиков несанкционированного воздействия и с выходами узлов блокирования дверей и функциональных органов ТС. Выходы центрального блока управления соединены с управляющими входами датчиков несанкционированного пользования ТС, со входами блоков тревожной световой и звуковой сигнализации и с узлами блокирования дверей и функциональных органов ТС (авторское свидетельство SU №1544613, В 60 R 25/04).

В современных моделях охранно-противоугонных комплексов, наряду с устройствами RFID, применяются также и биометрические считыватели (патент RU №2249514, В 60 R 25/00, G 08 В 13/00), в том числе идентифицирующие пользователя по отпечатку его пальца ("На страже автомобиля - биометрические иммобилайзеры WOODOO, "12 Вольт", 03 (82), 2006, с.12, 13).

В ранних моделях охранно-противоугонных систем не принимались специальные меры маскировки противоугонного оборудования и электронной защиты, что делало их малоэффективными.

Дело в том, что в этом случае датчики несанкционированного воздействия и узлы блокирования охранно-противоугонных систем, идентифицируются визуально:

- если конструкция этих элементов не соответствует конструкции стандартных элементов электрооборудования ТС, то просто по их внешнему виду;

- если их конструкция повторяет конструкцию стандартных элементов электрооборудования ТС, то по наличию подключенных к ним избыточных проводов. При этом маскировка избыточных проводов (путем объединения группы проводов в кабель, похожий на одиночный провод) не вызывает у угонщика особых трудностей: кабели, заменяющие несколько проводов, легко определяются по толщине.

То есть без использования специальных мер маскировки противоугонного оборудования и электронной защиты датчики несанкционированного воздействия и узлы блокирования охранно-противоугонных систем защищают ТС только от малоопытных угонщиков. Опытный "профессионал" может угнать такое ТС через 3-4 минуты после начала визуального осмотра сети электрооборудования ТС.

От этого недостатка свободны охранно-противоугонные системы, в которых подключение датчиков несанкционированного воздействия и узлов блокирования дверей и функциональных органов ТС осуществляется с помощью штатной сети питания, а обмен данными между ними и центральным блоком управления производится с использованием кодированных частотно-модулированных сигналов.

Так известно противоугонное устройство для ТС, содержащее центральный блок управления, первый вход которого подключен к шине питания через выключатель зажигания, а первый выход и второй вход соединены с возможностью запроса и считывания кода разблокирования, соответственно, со входом и выходом блока идентификации пользователя, включающего в себя связанные радиоканалом тэг и ридер, второй выход центрального блока управления через штатную сеть питания соединен со входами узлов блокирования дверей и функциональных органов ТС, каждый из которых имеет подключенное контактными группами к функциональному органу ТС управляемое реле (конструкция которого совпадает с конструкцией стандартных автомобильных реле) и последовательно включенные блок согласования с каналом связи и декодер. При этом входы напряжения питания в каждом узле блокирования дверей и функциональных органов ТС соединены с первым входом центрального блока управления (патент RU №2090395, В 60 R 25/00).

В данной системе угонщик не имеет возможности визуально идентифицировать узлы блокирования дверей и функциональных органов ТС (с целью их замены и последующего угона ТС). Однако простая прозвонка контактов при включенном и отключенном зажигании позволяет угонщику отделить узлы блокирования дверей и функциональных органов ТС от узлов управления функциональными органами ТС. Безусловно, времени на проверку замыкания или размыкания контактов реле при включении и отключении зажигания необходимо существенно больше, чем при визуальной идентификации. На эту операцию может потребоваться порядка двух часов. Значит, угон хотя и будет затруднен, но все-таки остается возможным.

Для снижения вероятности угона ТС путем исключения возможности как визуальной идентификации узлов блокирования дверей и функциональных органов ТС, так и электрической "прозвонки", в противоугонном устройстве для ТС по патенту RU №2160196, В 60 R 25/00, содержащем центральный блок управления, первый вход которого подключен к шине питания через выключатель зажигания, а первый выход и второй вход соединены с возможностью запроса и считывания кода разблокирования, соответственно, со входом и выходом ридера, связанного радиоканалом с носимым тэгом, второй выход центрального блока управления через шину питания соединен со входами узлов блокирования дверей и функциональных органов ТС, каждый из которых имеет подключенное контактными группами к функциональному органу ТС реле и последовательно включенные блок согласования и декодер, при этом входы напряжения питания каждого узла блокирования дверей и функциональных органов ТС соединены с первым входом центрального блока управления. При этом, по крайней мере, в один узел блокирования функциональных органов ТС введены элемент задержки и датчик движения, а в каждый узел блокирования - элемент памяти, причем первый вход элемента памяти подключен к выходу декодера, второй вход соединен с выходом датчика движения, третий вход через элемент задержки соединен с первым входом центрального блока управления, а выход подключен ко входу управления реле.

Указанный патент реализован в серийно выпускаемых предприятием-заявителем охранно-противоугонных комплексах BLACK BUG, REEF и GUARD (Каталог "Автомобильные охранные системы", "Альтоника", Москва, выпуск 6, 2005). Так, например, модели охранно-противоугонных комплексов BLACK BUG Super (BT-84W, BT-85W) и BLACK BUG Plus (BT-71W, BT-71W2, BT-71W2D) содержат дистанционно управляемое по штатной проводке ТС реле WAIT UP (в переводе с английского "ждать, не смыкая глаз"), которое позволяет блокировать работу двигателя при начале движения ТС. Двигатель запускается в обычном режиме, но стоит переключить коробку передач и начать движение - сразу же срабатывает датчик движения и происходит разрыв блокируемой цепи. После полной остановки автомобиля реле WAIT UP снова замыкается, двигатель заводится, автомобиль начинает движение и снова сразу же останавливается. То есть, происходит имитация неисправности автомобиля. Ни прозвонкой цепей на наличие разрыва, ни при использовании специального диагностического оборудования реле WAIT UP не обнаруживается. Невозможно обнаружить его и при визуальном осмотре, поскольку конструктивно реле WAIT UP выполнено в корпусе стандартного реле и не требует при установке дополнительных проводов. Эта конструктивная особенность характерна и для ранее запатентованного реле HOOK-UP (без датчика движения), в течение нескольких лет серийно выпускаемого предприятием-заявителем.

Наиболее эффективной мерой защиты в ТС радиоканала системы RFID является на сегодняшний день технология динамического идентификационного диалога. Главной ее особенностью является наличие многоступенчатого диалога между тэгом и ридером.

Все вышеупомянутые технологии RFID, динамического идентификационного диалога, управляемые реле HOOK-UP и управляемые реле WAIT UP использованы в охранно-противоугонной системе по патенту RU №2207262, В 60 R 25/00, являющейся ближайшим аналогом настоящего изобретения.

В этом ближайшем аналоге представлена телематическая охранно-противоугонная система для ТС, содержащая штатные электронные модули, обеспечивающие определение состояния функциональных органов ТС и управление этими функциональными органами, охранно-противоугонную подсистему, содержащую подключенный к общей мультиплексорной шине центральный блок управления охранно-противоугонной подсистемы, электронные блоки охранно-противоугонной подсистемы, каждый из которых соединен через интерфейс этого электронного блока охранно-противоугонной подсистемы с общей мультиплексорной шиной ТС и блок идентификации пользователя ТС, состоящий из бесконтактно связанных между собой носимой части и возимой части, подключенной к центральному блоку управления охранно-противоугонной подсистемы, при этом центральный блок управления охранно-противоугонной подсистемы выполнен с возможностью формирования и передачи по общей мультиплексорной шине ТС команд управления следующими функциональными органами ТС: центральным замком, указателем поворотов, габаритными огнями, ближним светом, стеклоподъемниками, люком, кондиционером, зеркалом заднего вида, рулевой колонкой, креслами водителя и пассажира ТС, а также штатным иммобилайзером и штатной охранной подсистемой ТС, а интерфейс каждого из электронных блоков охранно-противоугонной подсистемы выполнен с возможностью приема этих команд и передачи их штатным электронным модулям, обеспечивающим определение состояния функциональных органов ТС и управление этими функциональными органами, а также приема-передачи указанных команд электронным блокам охранно-противоугонной подсистемы, причем, по крайней мере, один из электронных блоков охранно-противоугонной подсистемы представляет собой либо управляемое реле типа HOOK-UP, либо управляемое реле типа WAIT UP, а блок дистанционной идентификации пользователя выполнен с использованием технологии динамического идентификационного диалога.

Недостатком описанной выше телематической системы (ближайшего аналога заявляемого изобретения) является ограниченность ее применения. Дело в том, что в настоящее время лишь небольшая часть эксплуатируемых ТС оснащена общей мультиплексорной шиной. В большинстве ТС используется обычная силовая сеть (далее, шина питания), подключаемая к центральному блоку питания - аккумулятору. Более того, установщикам противоугонных систем нередко приходится сталкиваться с ситуациями, когда тот или иной датчик несанкционированного воздействия или узел блокирования функциональных органов ТС не может быть подключен к шине питания, то есть контакт с ними и управление ими по штатной сети питания не представляются возможными. В этих случаях приходится протягивать к указанным датчикам и узлам блокирования дополнительные провода, что требует дополнительных трудозатрат и, естественно, ведет к демаскированию охранно-противоугонного оборудования.

Предлагаемое техническое решение направлено на устранение указанного недостатка.

Предметом изобретения является радиоканальная охранно-противоугонная система, содержащая центральный блок питания, который подключен к шине питания, выполненной с возможностью передачи кодированных частотно-модулированных высокочастотных сигналов, центральный блок управления, первый вход которого через выключатель подключен к шине питания, и блок идентификации пользователя, вход и выход которого подключены, соответственно, к выходу и ко второму входу центрального блока управления, а также электронные блоки охранно-противоугонной системы, каждый из которых связан с одним или несколькими функциональными органами ТС и содержит интерфейс, обеспечивающий связь электронного блока охранно-противоугонной системы по шине питания с центральным блоком управления, - в нее введены центральный радиомодуль и автономные электронные модули охранно-противоугонной системы, каждый из которых содержит автономный радиомодуль, связанный по радиоэфиру с центральным радиомодулем, с возможностью ведения динамического идентификационного диалога с использованием кодовых сигнальных посылок с числами, изменяющимися случайным образом от посылки к посылке, и подключенный входом и выходом к одному или нескольким функциональным органам ТС, а также блок автономного питания, соединенный с питающими цепями автономного радиомодуля, при этом центральный блок управления выполнен с дополнительными входом и выходом, которые подключены соответственно к выходу и входу центрального радиомодуля.

Частными существенными признаками изобретения являются следующие.

Центральный радиомодуль содержит центральный блок обработки сигналов, микроконтроллер и приемопередатчик, обеспечивающий двустороннюю связь центрального радиомодуля с каждым автономным радиомодулем, первые вход и выход центрального блока обработки сигналов подключены, соответственно, к выходу и входу приемопередатчика, а вторые вход и выход - соответственно, к первым выходу и входу микроконтроллера, вторые выход и вход которого являются, соответственно, выходом и входом центрального радиомодуля.

Каждый автономный радиомодуль содержит автономный блок обработки сигналов, микроконтроллер и приемопередатчик, обеспечивающий двустороннюю связь между данным автономным радиомодулем и центральным радиомодулем, первые вход и выход автономного блока обработки сигналов подключены, соответственно, к выходу и входу приемопередатчика, а вторые вход и выход, соответственно, к первым выходу и входу микроконтроллера, вторые выход и вход которого являются, соответственно, выходом и входом данного автономного радиомодуля.

Центральный блок обработки сигналов включает в себя центральный процессор, первый выход которого подключен к цифроаналоговому преобразователю, последовательно соединенные полосовой фильтр и аналого-цифровой преобразователь (АЦП), выход которого подключен к первому входу центрального процессора, а также блок синхронизации, выход которого подключен ко второму входу центрального процессора, при этом вход полосового фильтра и выход цифроаналогового преобразователя являются, соответственно, первым входом и первым выходом центрального блока обработки сигналов, а третий вход и второй выход центрального процессора - соответственно, вторым входом и вторым выходом центрального блока обработки сигналов.

Каждый автономный блок обработки сигналов включает в себя автономный процессор, первый выход которого подключен к цифроаналоговому преобразователю, последовательно соединенные полосовой фильтр и АЦП, выход которого подключен к первому входу автономного процессора, а также блок синхронизации, выход которого подключен ко второму входу автономного процессора, при этом вход полосового фильтра и выход цифроаналогового преобразователя являются, соответственно, первым входом и первым выходом автономного блока обработки сигналов, а третий вход и второй выход автономного процессора - соответственно, вторым входом и вторым выходом автономного блока обработки сигналов.

Блок идентификации пользователя выполнен в виде системы радиочастотной идентификации, содержащей носимый тэг и установленный на борту ТС ридер, которые могут обмениваться друг с другом по радиоэфиру кодовыми сообщениями, в том числе вести динамический идентификационный диалог, при этом вход и выход ридера являются, соответственно, входом и выходом блока идентификации пользователя.

Блок идентификации пользователя выполнен в виде биометрического считывателя, содержащего установленный на борту ТС биометрический оптоэлектронный сканер, для которого биометрическим параметром служит отпечаток одного или нескольких пальцев любого из пользователей данного ТС, и контроллер, первый вход контроллера подключен к выходу биометрического оптоэлектронного сканера, второй вход и выход которого являются, соответственно, пусковым входом и выходом блока идентификации пользователя.

Контроллер содержит блок регистрации, первый вход которого является первым входом контроллера, а второй вход - пусковым входом контроллера, и блок сравнения, первый вход которого подключен к первому выходу блока регистрации, а выход является выходом контроллера, а также блок хранения образцов, вход которого подключен ко второму выходу блока регистрации, а выход - ко второму входу блока сравнения.

Один или несколько автономных электронных модулей охранно-противоугонной системы выполнены в виде управляемого реле HOOK-UP.

Один или несколько автономных электронных модулей охранно-противоугонной системы выполнены в виде управляемого реле WAIT UP.

Суть изобретения поясняется на фиг.1 - 9.

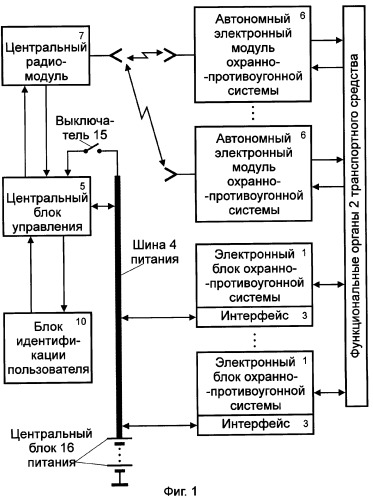

На фиг.1 представлена структурная схема предлагаемой радиоканальной противоугонной системы.

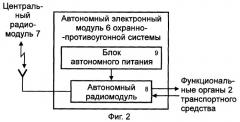

На фиг.2 представлена структурная схема автономного электронного модуля охранно-противоугонной системы.

На фиг.3 показана структурная схема варианта выполнения блока идентификации пользователя в виде устройства RFID.

На фиг.4 показана структурная схема варианта выполнения блока идентификации пользователя в виде биометрического считывателя.

На фиг.5 показана структурная схема контроллера, входящего в состав варианта выполнения блока идентификации пользователя в виде биометрического считывателя.

На фиг.6 показана структурная схема центрального радиомодуля.

На фиг.7 показана структурная схема автономного радиомодуля.

На фиг.8 показана структурная схема центрального блока обработки сигналов, входящего в состав центрального радиомодуля охранно-противоугонной системы.

На фиг.9 показана структурная схема автономного блока обработки сигналов, входящего в состав автономного радиомодуля охранно-противоугонной системы.

На фиг.1 - фиг.9 использованы следующие обозначения: 1 - электронный блок охранно-противоугонной системы; 2 - функциональные органы ТС; 3 - интерфейс; 4 - шина питания; 5 - центральный блок управления; 6 - автономный электронный модуль охранно-противоугонной системы; 7 - центральный радиомодуль; 8 - автономный радиомодуль; 9 - блок автономного питания; 10 - блок идентификации пользователя; 11 - тэг; 12 - ридер; 13 - биометрический оптоэлектронный сканер; 14 - контроллер; 15 - выключатель; 16 - центральный блок питания; 17 - блок регистрации; 18 - блок хранения образцов; 19 - блок сравнения; 20 - микроконтроллер; 21 - центральный блок обработки сигналов; 22 - автономный блок обработки сигналов; 23 - приемопередатчик; 24 - центральный процессор; 25 - автономный процессор; 26 - блок синхронизации; 27 - цифроаналоговый преобразователь; 28 - АЦП; 29 - полосовой фильтр.

Предлагаемая радиоканальная охранно-противоугонная система (фиг.1) содержит центральный блок 16 питания, который подключен к шине 4 питания, выполненной с возможностью передачи через интерфейсы 3 кодированных частотно-модулированных высокочастотных сигналов от центрального блока 5 управления к электронным блокам 1 охранно-противоугонной системы и обратно. Первый вход центрального блока 5 управления через выключатель 15 подключен к шине 4 питания. Второй вход и выход центрального блока 5 управления подключены, соответственно, к выходу и входу блока 10 идентификации пользователя, а дополнительные вход и выход, соответственно, к выходу и входу центрального радиомодуля 7. В состав рассматриваемой системы входят также автономные электронные модули 6 охранно-противоугонной системы, каждый из которых содержит (фиг.2) автономный радиомодуль 8, связанный по радиоэфиру с центральным радиомодулем 7, и блок 9 автономного питания, обеспечивающий питанием автономный радиомодуль 8 и все другие узлы автономного электронного модуля 6 охранно-противоугонной системы. Каждый из электронных блоков 1 и автономных электронных модулей 6 охранно-противоугонной системы связан с одним или несколькими функциональными органами 2 ТС. Один или несколько автономных электронных модулей 6 охранно-противоугонной системы могут быть выполнены в виде управляемых реле HOOK-UP или управляемых реле WAIT UP.

Центральный 7 и автономные 8 радиомодули выполнены с возможностью ведения динамического идентификационного диалога.

Центральный радиомодуль 7 (фиг.6) содержит центральный блок 21 обработки сигналов, микроконтроллер 20 и приемопередатчик 23, обеспечивающий двустороннюю связь центрального радиомодуля 7 с каждым из автономных радиомодулей 8. Первые вход и выход центрального блока 21 обработки сигналов подключены, соответственно, к выходу и входу приемопередатчика 23, а вторые вход и выход - соответственно, к первым выходу и входу микроконтроллера 20, вторые вход и выход которого являются, соответственно, входом и выходом центрального радиомодуля 7. В центральном радиомодуле 7 микроконтроллер 20 связан с центральным блоком 5 управления.

Автономный радиомодуль 8 (фиг.7) содержит автономный блок 22 обработки сигналов, микроконтроллер 20 и приемопередатчик 23, обеспечивающий двустороннюю связь данного автономного радиомодуля 8 с центральным радиомодулем 7. Первые вход и выход автономного блока 22 обработки сигналов подключены, соответственно, к выходу и входу приемопередатчика 23, а вторые вход и выход - соответственно, к первым выходу и входу микроконтроллера 20, вторые вход и выход которого являются, соответственно, входом и выходом данного автономного радиомодуля 8. В автономном радиомодуле 8 микроконтроллер 20 связан с функциональными органами 2 ТС. При этом цепи питания каждого автономного электронного модуля 6 охранно-противоугонной системы подключены к своему блоку 9 автономного питания.

Входящий в состав центрального радиомодуля 7 центральный блок 21 обработки сигналов (фиг.8) включает в себя центральный процессор 24, первый выход которого подключен к цифроаналоговому преобразователю 27, а также последовательно соединенные полосовой фильтр 29 и АЦП 28, выход которого подключен к первому входу центрального процессора 24, и блок 26 синхронизации, выход которого подключен ко второму входу центрального процессора 24. Вход полосового фильтра 29 и выход цифро-аналогового преобразователя 27 являются, соответственно, первым входом и первым выходом центрального блока 21 обработки сигналов, а третий вход и второй выход центрального процессора 24 - соответственно, вторым входом и вторым выходом центрального блока 21 обработки сигналов.

Входящий в состав автономного радиомодуля 8 автономный блок 22 обработки сигналов (фиг.9) включает в себя автономный процессор 25, первый выход которого подключен к цифроаналоговому преобразователю 27, а также последовательно соединенные полосовой фильтр 29 и АЦП 28, выход которого подключен к первому входу автономного процессора 25, и блок 26 синхронизации, выход которого подключен ко второму входу автономного процессора 25. Вход полосового фильтра 29 и выход цифроаналогового преобразователя 27 являются, соответственно, первым входом и первым выходом автономного блока 22 обработки сигналов, а третий вход и второй выход автономного процессора 25 - соответственно, вторым входом и вторым выходом автономного блока 22 обработки сигналов.

Блок 10 идентификации пользователя представлен в двух возможных вариантах выполнения.

На фиг.3 представлен первый вариант выполнения блока 10 идентификации пользователя: в виде устройства RFID, содержащего носимый тэг 11, находящийся у пользователя ТС, и ридер 12, установленный на борту ТС. Тэг 11 и ридер 12 могут обмениваться друг с другом по радиоэфиру кодовыми сообщениями, в том числе вести динамический идентификационный диалог, при этом вход и выход ридера 12 являются, соответственно, входом и выходом блока 10 идентификации пользователя.

Во втором варианте выполнения (фиг.4) блок 10 идентификации пользователя выполнен в виде биометрического считывателя, содержащего установленный на борту ТС биометрический оптоэлектронный сканер 13, для которого биометрическим параметром являет отпечаток одного или нескольких пальцев любого из пользователей данного ТС, и контроллер 14, первый вход которого подключен к выходу биометрического оптоэлектронного сканера 13, а второй вход и выход являются, соответственно, пусковым входом и выходом блока 10 идентификации пользователя.

Контроллер 14 (фиг.5), используемый в изображенном на фиг.4 втором варианте выполнения блока 10 идентификации пользователя содержит последовательно соединенные блок 17 регистрации, первый вход которого является первым входом контроллера 14, а второй вход - пусковым входом контроллера 14, и блок 19 сравнения, первый вход которой подключен к первому выходу блока 17 регистрации, а выход является выходом контроллера 14, а также блок 18 хранения образцов, вход которого подключен ко второму выходу блока 17 регистрации, а выход - ко второму входу блока 19 сравнения.

Часть электронных блоков 1 и автономных электронных модулей 6 охранно-противоугонной системы, связанных с функциональными органами 2 ТС (например, центральным замком, указателем поворотов, системой зажигания, системой подачи топлива), обеспечивают определение состояния функциональных органов 2 ТС, например, фиксируют закрыт или открыт центральный замок, обеспечивается ли подача топлива из бензобака и так далее.

Другая часть электронных блоков 1 охранно-противоугонной системы и их интерфейсов 3, а также ряд автономных электронных модулей 6 охранно-противоугонной системы выполнены с возможностью управления функциональными органами 2 ТС, например, включения/отключения иммобилайзера или дистанционно-управляемых реле.

Схема построения блока 10 идентификации пользователя в виде устройства RFID определяется конкретным видом используемой в его составе носимой части - тэга 11.

При выполнении тэга 11 в виде активного радиобрелока, снабженного источником питания, возимая часть - ридер 12 - включает в себя формирователь радиосигналов запроса. Тэг 11 представляет собой электронную метку, выполненную с возможностью формирования идентификационного кода и передачи его по радиоканалу в ридер 12, то есть в возимую часть блока 10 идентификации пользователя.

Указанные технические решения реализованы в виде аксессуаров к серийно выпускаемым охранно-противоугонным комплексам BLACK BUG, REEF и GUARD (Каталог "Автомобильные охранные системы", "Альтоника", Москва, 2006, с.43, 44).

Технология динамического идентификационного диалога разработана на предприятии-заявителе и реализована в серийно выпускаемом предприятием-заявителем аксессуаре "Метка МВ-С", выполненном в виде брелока с литиевой батарейкой, имеющей ресурс питания до трех лет. Ридер 12 блока 10 идентификации пользователя имеет возможность работы с любым из нескольких комплектных тэгов 11, находящимся в зоне опроса. Дальность считывания кода - до 2,5 м (Каталог "Автомобильные охранные системы", "Альтоника", Москва, 2006, с.44).

Схема (фиг.4) построения блока 10 идентификации пользователя в виде биометрического считывателя реализована в серийно выпускаемых предприятием-заявителем биометрических иммобилайзерах WOODOO WD-800 и WOODOO WD-800W (журнал "12 Вольт", 03 (82), 2006, с.12-13).

Построение канала передачи частотно-модулированных сигналов по проводам штатной шины питания бортовой сети в ТС хорошо известно и описано, например, в патентах RU №2090395, В 60 R 25/00, RU №2160196, В 60 R 25/00 и RU №2160196, В 60 R 25/00.

Как правило, каждый из электронных блоков 1 и автономных электронных модулей 6 охранно-противоугонной системы конструктивно выполнен в виде стандартного блока, входящего в состав штатного электронного оборудования ТС. Например, управляемое по проводам питания реле WAIT UP, имеющее в своем составе элемент задержки и датчик движения, выполнено в виде штатного автомобильного реле.

Все элементы, входящие в состав рассматриваемой радиоканальной охранно-противоугонной системы, описаны в технической литературе и производятся серийно, в том числе на предприятии-заявителе. Поэтому техническая реализуемость и "промышленная применимость" предлагаемого технического решения не вызывают сомнений.

Рассматриваемая радиоканальная охранно-противоугонная система работает следующим образом.

Работа начинается с того, что электронный блок 1 охранно-противоугонной системы, подключенный к одному или нескольким функциональным органам 2 ТС, получает через интерфейс 3 по шине 4 питания кодированный частотно-модулированный сигнал запроса из центрального блока 5 управления. Этот сигнал запроса направляется в микропроцессор электронного блока 1 охранно-противоугонной системы (на фиг.1 не показан), где дешифрируется.

В зависимости от местонахождения (адреса) и функционального назначения данного электронного блока 1 охранно-противоугонной системы, его микропроцессор формирует по сигналу запроса исполнительную команду определенного вида, которая должна быть отработана одним или несколькими функциональными органами 2 ТС, к которым подключен данный электронный блок 1 охранно-противоугонной системы. После отработки данной исполнительной команды указанные функциональные органы 2 ТС посылают в микропроцессор электронного блока 1 охранно-противоугонной системы сообщения о результатах отработки исполнительной команды.

Микропроцессор электронного блока 1 охранно-противоугонной системы анализирует указанные сообщения. При правильной отработке исполнительной команды микропроцессор данного электронного блока 1 охранно-противоугонной системы переходит в режим ожидания новых сигналов запроса. Если же исполнительная команда не была выполнена или ее выполнение было некорректно, микропроцессором электронного блока 1 охранно-противоугонной системы вырабатывается код неисправности, который передается через интерфейс 3 и шину 4 питания в центральный блок 5 управления, где происходит диагностирование неисправности соответствующих функциональных органов 2 ТС. Например, фиксируются обрыв в цепи, короткое замыкание, перегрузка по току и другие возможные неисправности.

Охранная функция в рассматриваемой радиоканальной охранно-противоугонной системе реализуется с помощью вышеупомянутых электронных блоков 1 охранно-противоугонной системы, связанных с центральным блоком 5 управления по шине 4 питания, и введенных в систему автономных электронных модулей 6 охранно-противоугонной системы (фиг.2), связанных с центральным радиомодулем 7 радиоканалами.

Каждый такой радиоканал связывает центральный радиомодуль 7 с автономным радиомодулем 8, входящим в состав каждого автономного электронного модуля 6 охранно-противоугонной системы. Каждый автономный электронный модуль 6 охранно-противоугонной системы может взаимодействовать с одним или несколькими функциональными органами 2 ТС. Питание всех функциональных узлов, входящих в состав автономного электронного модуля 6 охранно-противоугонной системы, осуществляется от блока 9 автономного питания, входящего в состав данного автономного электронного модуля 6 охранно-противоугонной системы.

Охраняемое ТС может быть использовано по прямому назначению - для передвижения (без буксировки) - только пользователями. Опознавание пользователей осуществляется с помощью связанных друг с другом блока 10 идентификации пользователя и центрального блока 5 управления.

Блок 10 идентификации пользователя может быть выполнен:

- в виде устройства RFID (фиг.3), включающего в свой состав тэг 11 (носимую пользователем часть устройства RFID) и ридер 12 (часть устройства RFID, установленную на ТС);

- в виде биометрического считывателя (фиг.4), содержащего установленные на борту ТС биометрический оптоэлектронный сканер 13 и контроллер 14.

Если блок 10 идентификации пользователя выполнен в виде устройства RFID (фиг.3), то пользователь должен иметь при себе тэг 11, который может быть выполнен в виде транспондерной карточки, брелока или активной метки.

Тэг 11 осуществляет радиоконтакт в форме динамического идентификационного диалога с установленным на ТС ридером 12.

Сигналом для начала динамического идентификационного диалога является замыкание (или размыкание) выключателя 15, в результате чего, на первый вход центрального блока 5 управления поступает сигнал питания с шины 4 питания. В качестве выключателей 15 могут быть использованы тумблер включения зажигания, замок двери, педаль тормоза и другие узлы ТС, срабатывание которых указывает на воздействие пользователя на ТС. Центральный блок 5 управления переключает ридер 12 в режим начала идентификации. В этом режиме ридер 12 периодически формирует кодовые радиосообщения, которые распространяются в некой зоне опроса вокруг ридера 12. Если в зоне опроса отсутствует хотя бы один тэг 11, то на свои кодовые радиосообщения ридер 12 не получает ответов.

Если же в зоне опроса ридера 12 оказывается тэг 11, то кодовое радиосообщение принимается этим тэгом 11. После получения указанного кодового радиосообщения тэг 11 анализирует его. В том случае, если анализ показывает, что кодовое радиосообщение может быть сформировано ридером 12, входящим в состав того же блока 10 идентификации пользователя, что и тэг 11, то тэг 11 формирует ответный сигнал, содержащий записанный в памяти тэга 11 индивидуальный код.

После получения этого ответного сигнала ридер 12 проверяет, совпадает ли полученный в ответном сигнале индивидуальный код с одним из записанных в его памяти индивидуальных кодов тэгов 11, которые могут входить в его блок 10 идентификации пользователя. Если такое совпадение имеет место, то ридер 12 начинает цикл опроса. В цикле опроса ридер 12 посылает тэгу 11 сигнал, содержащий динамический код - случайное число. Тэг 11 принимает этот сигнал, преобразует динамический код согласно заложенному в памяти тэга 11 нелинейному алгоритму и передает обратно ридеру 12. Ридер 12 параллельно проводит такое же преобразование и при совпадении чисел - собственного и полученного от тэга 11 - ТС снимается с охраны. Основным отличием динамического кода от обычного формирования кода-пароля является то, что с динамического кода невозможно сделать "электронный слепок", так как на каждом этапе динамического идентификационного диалога динамический код меняется.

Если блок 10 идентификации пользователя выполнен в виде биометрического считывателя (фиг.4), то идентификация пользователя осуществляется следующим образом. Так же, как и в описанном выше варианте выполнения блока 10 идентификации пользователя в виде устройства RFID, процесс идентификации начинается после замыкания выключателя 15.

В процессе идентификации лицо, являющееся либо одним из пользователей, либо злоумышленником, прикладывает свой палец к поверхности биометрического оптоэлектронного сканера 13 и тем самым замыкает выключатель 15. Напряжение от центрального блока 16 питания (аккумулятора) по шине 4 питания поступает в центральный блок 5 управления охранно-противоугонной системы и активирует формирование команды начала процедуры идентификации.

Сформированная команда начала процедуры идентификации из центрального блока 5 управления поступает на пусковой вход блока 10 идентификации пользователя. После получения команды начала процедуры идентификации входящий в состав блока 10 идентификации пользователя контроллер 14 (фиг.5) запускает процедуру сканирования изображения отпечатка пальца. По этой процедуре блок 17 регистрации контроллера 14 принимает выходной сигнал биометрического оптоэлектронного сканера 13 и фиксирует его в своей памяти в виде двумерного изображения - кадра, представляющего собой цифровую форму изображения отпечатка пальца. Если полученный кадр не пригоден для идентификации (например, из-за плохого контакта пальца с биометрическим оптоэлектронным сканером 13), то в память блока 17 регистрации записывается следующий кадр изображения, полученного биометрическим оптоэлектронным сканером 13, пока не будет, наконец, получен кадр, пригодный для идентификации.

Как только фиксируется кадр, пригодный для идентификации, в блоке 17 регистрации контроллера 14 формируется команда запуска процедуры поиска в блоке 18 хранения образцов кадров обр