Производные имидазолидина, их получение и фармацевтический препарат на их основе

Иллюстрации

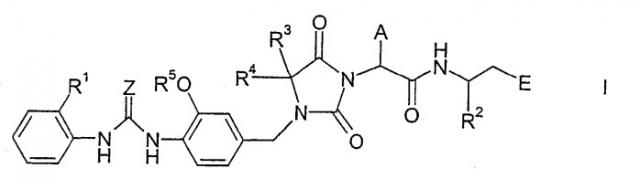

Показать всеНастоящее изобретение относится к новым производным имидазолидина формулы (I),

в которой А означает циклопропилметил- или изобутил; Е означает -CO-R6 или -СН2-O-R7; Z означает кислород; R1 означает водород или метил; R2 означает фенил, пиридил или (С1-С4)алкил; R3 и R4 означают метил или трифторметил; R5 означает водород или (C1-С4)алкил; R6 означает гидроксил, (С1-С10)алкокси или амино; R7 означает водород; или его стереоизомерам R-конфигурации или S-конфигурации, или смеси стереоизомеров R/S-конфигурации, или физиологически толерантным солям указанного соединения. Соединения формулы (I) являются ценными фармацевтически активными соединениями, пригодными для лечения воспалительных заболеваний, например ревматоидного артрита, или аллергических заболеваний. Соединения формулы (I) являются ингибиторами адгезии и миграции лейкоцитов и/или антагонистами адгезионного рецептора VLA-4, относящегося к группе интегринов. Указанные соединения пригодны для лечения заболеваний, вызываемых нежелательной степенью адгезии и/или миграции лейкоцитов или связанных с указанными процессами, а также заболеваний, в которых важное значение имеет межклеточное взаимодействие или взаимодействие клеток с матриксом, обусловленное взаимодействием рецепторов VLA-4 с их лигандами. Настоящее изобретение далее относится к способу получения соединений формулы (I) и фармацевтическому препарату на их основе. 3. н. и 11 з.п. ф-лы.

Реферат

Настоящее изобретение относится к новым производным имидазолидина формулы I

где A, E, Z, R1, R2, R3, R4 и R5 имеют указанные ниже значения. Соединения формулы I являются ценными фармацевтически активными соединениями, пригодными для лечения воспалительных заболеваний, например ревматоидного артрита, или аллергических заболеваний. Соединения формулы I являются ингибиторами адгезии и миграции лейкоцитов и/или антагонистами адгезионного рецептора VLA-4, относящегося к группе интегринов. Данные вещества пригодны для лечения заболеваний, вызываемых нежелательной степенью адгезии и/или миграции лейкоцитов или связанных с указанными процессами, а также заболеваний, в которых важное значение имеет межклеточное взаимодействие или взаимодействие клеток с матриксом, обусловленное взаимодействием рецепторов VLA-4 с их лигандами. Настоящее изобретение далее относится к способам получения соединений формулы I, их применению и к фармацевтическим препаратам, содержащим соединения формулы I.

Интегрины представляют группу адгезионных рецепторов, которые играют важную роль в процессах межклеточного связывания и связывания клеток с внеклеточным матриксом. Указанные вещества имеют αβ-гетеродимерную структуру, широко распространены в клетках и характеризуются высокой степенью эволюционной стабильности. Интегрины включают, например, рецептор фибриногена тромбоцитов, который предпочтительно взаимодействует с последовательностью RGD фибриногена, или рецептор витронектина остеокластов, который предпочтительно взаимодействует с последовательность RGD витронектина или остеопонтина. Интегрины можно разделить на три основные группы, включающие подсемейство β2, типичными представителями которого являются LFA-1, Mac-1 и р150/95, ответственные, в частности, за межклеточное взаимодействие иммунной системы, и подклассы β1 и β3, типичные представители которых опосредуют адгезию клеток к компонентам внеклеточного матрикса (Ruoslahti, Annu. Ran. Biochem. 1988, 57, 375). Интегрины подсемейства β1, именуемые также белками VLA (очень поздний (активационный) антиген), включают по крайней мере шесть рецепторов, которые специфически взаимодействуют с фибронектином, коллагеном и/или ламинином, представляющими лиганды. В семействе VLA интегрин VLA-4 (α4β1) является атипичным, так как он в основном ограничен лимфоидными и миелоидными клетками и отвечает за межклеточное взаимодействие указанных клеток с большим числом других клеток. VLA-4 опосредует, например, взаимодействие Т- и В-лимфоцитов с гепарин II-связывающим фрагментом фибронектина плазмы человека (FN). Связывание VLA-4 с гепарин II-связывающим фрагментом фибронектина плазмы основано главным образом на взаимодействии с последовательностью LDVP. В отличие от рецептора фибриногена или витронектина VLA-4 не является типичным RGD-связывающим интегрином (Kilger and Holzmann, J. Mol. Meth. 1995, 73, 347).

Лейкоциты, циркулирующие в крови, обычно обладают очень низким сродством к эндотелиальным клеткам, образующих выстилку кровеносных сосудов. Цитокины, высвобождаемые из воспаленных тканей, активируют эндотелиальные клетки и таким образом стимулируют экспрессию большого числа антигенов на поверхности клеток. Указанные антигены включают, например, адгезионные молекулы ELAM-1 (фактор адгезии эндотелиальных клеток 1, именуемый также Е-селектином), которые наряду с прочим связывают нейтрофилы, ICAM-1 (фактор межклеточной адгезии 1), взаимодействующие с LFA-1 (функционально-связанный антиген лейкоцитов 1) лейкоцитов, и VCAM-1 (фактор адгезии клеток сосудов 1), которые связывают разные лейкоциты, включая лимфоциты (Osborn et al., Cell 1989, 59, 1203). VCAM-1 подобно ICAM-1 является членом суперсемейства иммуноглобулиновых генов. VCAM-1 (ранее известный как INCAM-110) представляет адгезионную молекулу, которая индуцируется на эндотелиальных клетках воспалительными цитокинами, такими как TNF и IL-1, и липополисахаридами (LPS). Элисез и др. (Elices et al., Cell 1990, 60, 577) показали, что VLA-4 и VCAM-1 образуют пару рецептор-лиганд, которая опосредует связывание лимфоцитов с активированным эндотелием. VCAM-1 не связывается с VLA-4 из-за отсутствия в нем последовательности RGD, с которой обычно взаимодействует VLA-4 (Bergelson et al., Current Biology 1995, 5, 615). VLA-4 имеется также в других лейкоцитах, и механизм адгезии VCAM-1/VLA-4 опосредует адгезию лейкоцитов, не являющихся лимфоцитами. Таким образом, VLA-4 является конкретным примером рецептора β1-интегрина, который благодаря лигандам VCAM-1 и фибронектину играет важную роль в межклеточном взаимодействии и взаимодействии клеток с внеклеточным матриксом.

Индуцируемые цитокином адгезионные молекулы играют важную роль в рекрутинге лейкоцитов во внесосудистую ткань. Лейкоциты направляются в очаги воспаления адгезионными молекулами клеток, которые экспрессируются на поверхности эндотелиальных клеток и являются лигандами для поверхностных белков или белковых комплексов (рецепторов) лейкоцитов (термины "лиганд" и "рецептор" являются взаимозаменяемыми). Прежде чем мигрировать в синовиальную оболочку, лейкоциты крови должны связаться с эндотелиальными клетками. Так как VCAM-1 связывается с клетками, несущими интегрин VLA-4 (α4β1), такими как эозинофилы, Т- и В-лимфоциты, моноциты или нейтрофилы, указанная молекула и механизм действия VCAM-1/VLA-4 выполняют функцию рекрутинга клеток подобного типа из кровотока в очаги появления инфекции и воспаления (Elices et al., Cell 1990, 60, 577; Osborn, Cell 1990, 62, 3; Issekutz et al., J. Exp. Med. 1996, 183, 2175).

Механизм адгезии VCAM-1/VLA-4 связан с целым рядом физиологических и патологических процессов. Помимо индуцированного цитокином эндотелия, VCAM-1 экспрессируется также такими клетками, как миобласты, лимфоидные дендритные клетки и тканевые макрофаги, ревматоидная синовиальная оболочка, стимулированные цитокином нервные клетки, париетальные эпителиальные клетки капсулы Боумена, цилиндрический эпителий почек, воспаленные ткани при отторжении трансплантатов сердца и почки, а также тканями кишечника при реакции "трансплантат против хозяина". VCAM-1 экспрессируется также в тех областях ткани артериального эндотелия, которые соответствуют расположению первичных атеросклеротических бляшек в животной модели с использованием кроликов. Кроме того, VCAM-1 экспрессируется на фолликулярных дендритных клетках лимфатических узлов человека и обнаружен на стромальных клетках костного мозга мышей. Последнее открытие указывает на роль VCAM-1 в развитии В-клеток. Помимо клеток гемопоэтического происхождения VLA-4 обнаружен также в линиях клеток меланомы, и механизм адгезии VCAM-1/VLA-4 связан с образованием метастазов таких опухолей (Rice et al., Science 1989, 246, 1303).

Основная форма, в которой VCAM-1 существует in vivo на эндотелиальных клетках и которая является доминирующей формой in vivo, представляет VCAM-7D и имеет семь доменов иммуноглобулина. Аминокислотные последовательности доменов 4, 5 и 6 аналогичны доменам 1, 2 и 3. В другой форме, состоящей из шести доменов, определяемой в данном описании изобретения как VCAM-6D, четвертый домен удален альтернативным сплайсингом. VCAM-6D может также связывать VLA-4-экспрессирующие клетки.

Более подробная информация, относящаяся к VLA-4, VCAM-1, интегринам и адгезионным белкам, приведена, например, в статьях Kilger and Holzmann, J. Mol. Meth. 1995, 73, 347; Elices, Cell Adhesion in Human Disease, Wiley, Chichester 1995, p. 79; Kuijpers, Springer Semin. Immunopathol. 1995, 16, 379.

Что касается роли механизма VCAM-1/VLA-4 в процессах адгезии клеток, которые имеют важное значение в случае инфекций, например воспалений или атеросклероза, то предпринимаются попытки воздействовать на указанные процессы адгезии с целью лечения некоторых болезней, в частности воспалений (Osborn et al., Cell 1989, 59, 1203). Для этого используют моноклональные антитела против VLA-4. Известны моноклональные антитела (mABs) указанного типа, которые, будучи антагонистами VLA-4, блокируют взаимодействие между VCAM-1 и VLA-4. Так, например, антитела против VLA-4 mABs HP2/1 и HP1/3 ингибируют присоединение VLA-4-экспрессирующих клеток Рамоса (В-клеткоподобные клетки) к эндотелиальным клеткам пуповины человека и к VCAM-1-трансфецированным клеткам COS. Аналогичным образом антитела против VCAM-1 mAB 4B9 ингибируют адгезию клеток Рамоса, клеток Джурката (Т-клеткоподобные клетки) и клеток HL60 (гранулоцитоподобные клетки) к клеткам COS, трансфецированным генетическими конструкциями, вызывающими экспрессию VCAM-6D и VCAM-7D. Данные, полученные in vitro с использованием антител против субъединицы α4 VLA-4, показывают, что указанные антитела блокируют адгезию лимфоцитов к эндотелиальным клеткам синовиальной оболочки, которая играет важную роль в возникновении ревматоидного артрита (van Dinther-Janssen et al., J. Immunol. 1991, 147, 4207).

Выполненные in vivo эксперименты показывают, что искусственно (экспериментально) вызванный аутоиммунный энцефаломиелит можно ингибировать при помощи антител против α4 mAB. Миграцию лейкоцитов в очаг воспаления можно аналогичным образом блокировать моноклональным антителом против цепи α4 VLA-4. Воздействие на VLA-4-зависимый механизм адгезии с использованием антител было также исследовано в модели астмы с целью изучения роли VLA-4 в рекрутинге лейкоцитов в воспаленные ткани легкого (WO-A-93/13798). Введение антител против VLA-4 подавляет реакцию на поздней стадии заболевания и аллергическую реакцию воздушных путей у страдающих аллергией овец. Значение VLA-4 в качестве мишени для лечения астмы подробно описано в статье Metzger, Springer Semin. Immunopathol. 1995, 16, 467.

VLA-4-зависимый механизм адгезии клеток исследован также при помощи модели воспаления кишечника (IBD) у приматов. В данной модели, которая соответствует неспецифическому язвенному колиту у человека, введение антител против α4 значительное уменьшает острое воспаление.

Кроме того, можно показать, что VLA-4-зависимая адгезия клеток играет важную роль в нижеследующих клинических заболеваниях, включающих хронические воспалительные процессы, таких как ревматоидный артрит (Cronstein and Weismann, Arthritis Rheum. 1993, 36, 147; Elices et al., J. Clin. Invest. 1994, 93, 405), сахарный диабет (Yang et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993, 90, 10494), системная красная волчанка (Takeuchi et al., J. Clin. Invest. 1993, 92, 3008), аллергические реакции замедленного типа (аллергия типа IV) (Elices et al., Clin. Exp. Rheumatol. 1993, 11, S77), рассеянный склероз (Yednock et al., Nature 1992, 356, 63), малярия (Ockenhouse et al., J. Exp. Med. 1992, 176, 1183), атеросклероз (O'Brien et al., J. Clin. Invest. 1993, 92, 945; Shih et al., Circ. Res. 1999, 84, 345), трансплантация (Isobe et al., Transplantation Proceedings 1994, 26, 867), разные злокачественные опухоли, например меланома (Renkonen et al., Am. J. Pathol. 1992, 140, 763), лимфома (Freedman et al., Blood 1992, 79, 206) и другие болезни (Albelda et al., J. Cell Biol. 1991, 114, 1059).

Взаимодействие VLA-4 с VCAM-1 и фибронектином связано с некоторыми патофизиологическими процессами в случае сердечно-сосудистых заболеваний. В исследуемой in vitro клеточной системе инфильтрованные нейтрофилы ингибируют сокращение клеток (негативная инотропия) кардиомиоцитов на 35%. Негативное инотропное действие нейтрофилов можно ингибировать антителом против α4 и нельзя ингибировать антителом против CD18 (Poon et al., Circ. Res. 1999, 84, 1245). Значение VLA-4 в патогенезе атеросклероза продемонстрировано на модели атеросклероза у мышей. Так, пептид CS-1, воздействующий на сайт связывания VLA-4 фибронектина, ингибирует рекрутинг лейкоцитов и жировые отложения в аорте, препятствуя таким образом образованию атеросклеротических бляшек у мышей с отсутствием рецептора LDL, получающих корм, способствующий развитию атеросклероза (Shih et al., Circ. Res. 1999, 84, 345). Используя пептид CS-1, можно далее продемонстрировать при помощи модели гетеротопической трансплантации сердца у кролика возможность значительного уменьшения васкулита трансплантата в результате подавления взаимодействия VLA-4 и фибронектина (Molossi et al., J. Clin. Invest. 1995, 95, 2601).

Блокирование VLA-4 приемлемыми антагонистами открывает широкие возможности для лечения разных воспалительных заболеваний, включая астму и IBD. Как указывалось выше, возможность использования антагонистов VLA-4 для лечения ревматоидного артрита заключается в том, что, прежде чем мигрировать в синовиальную оболочку, лейкоциты крови должны связаться с эндотелиальными клетками и что рецептор VLA-4 играет важную роль в такой адгезии. Выше было описано, что VCAM-1 индуцируется в эндотелиальных клетках воспалительными веществами (Osborn, Cell 1990, 62, 3; Stoolman, Cell 1989, 56, 907), и происходит рекрутинг разных лейкоцитов в очаги появления инфекции и воспаления. Т-клетки связываются с активированным эндотелием главным образом под действием механизмов адгезии LFA-1/ICAM-1 и VLA-4/VCAM-1 (Springer, Cell 1994, 76, 301). В большинстве синовиальных Т-клеток способность связывания VLA-4 с VCAM-1 увеличивается в случае ревматоидного артрита (Postigo et al., J. Clin. Invest. 1992, 89, 1445). Кроме того, обнаружена повышенная адгезия синовиальных Т-клеток к фибронектину (Laffon et al., J. Clin. Invest. 1991, 88, 546; Morales-Ducret et al., J. Immunol. 1992, 149, 1424). Таким образом, увеличивается экспрессия VLA-4 и возрастает его воздействие на Т-лимфоциты ревматоидной синовиальной мембраны. Ингибирование связывания VLA-4 с физиологическими лигандами VCAM-1 и фибронектином позволяет эффективно предотвращать или облегчать определенные воспалительные процессы. Данное положение также подтверждено экспериментами по воздействию антитела НР2/1 на крыс Льюиса, страдающих адъювантным артритом, при выполнении которых наблюдалось эффективное излечивание болезни (Barbadillo et al., Springer Semin. Immunopathol. 1995, 16, 427). Вещества, имитирующие пептид CS-1, которые содержат в молекуле звено аспарагиновой кислоты или ее производного и ингибируют связывание VLA-4 с последовательностью CS-1 матриксного белка фибронектина, описаны в заявке WO-A-00/02903. Таким образом, VLA-4 является важной молекулой-мишенью для лечения.

Вышеуказанные антитела против VLA-4 и их применение в качестве антагонистов VLA-4 описаны в заявках на патент WO-A-93/13798, WO-A-93/15764, WO-A-94/16094, WO-A-94/17828 и WO-A-95/19790. В заявках на патент WO-A-94/15958, WO-A-95/15973, WO-A-96/00581, WO-A-96/06108 и WO-A-96/20216 описаны соединения пептидов, являющиеся антагонистами VLA-4. Однако при использовании антител и соединений пептидов в качестве фармацевтических препаратов возникают трудности, связанные, например, с биологической недоступностью при пероральном введении, быстрым разрушением или иммуногенным действием при длительном введении, поэтому существует потребность в антагонистах VLA-4, обладающих необходимыми свойствами для лечения и профилактики разных заболеваний.

В заявках на патент WO-A-95/14008, WO-A-93/18057, US-A-5658935, US-A-5686421, US-A-5389614, US-A-5397796, US-A-5424293 и US-A-5554594 описаны замещенные гетероциклы с 5-членным кольцом, имеющие функциональную амино-, амидино- или гуанидиногруппу у N-конца молекулы и обладающие способностью ингибировать агрегацию тромбоцитов. В заявке на патент ЕР-А-796855 описаны гетероциклы, являющиеся ингибиторами резорбции костной ткани. В заявках на патент ЕР-А-842943, ЕР-А-842945 и ЕР-А-842944 указано, что соединения данного ряда и другие соединения ингибируют также адгезию лейкоцитов и являются антагонистами VLA-4.

В заявках на патент ЕР-А-903353, ЕР-А-905139, ЕР-А-918059, WO-99/23063, WO-A-99/24398, WO-A-99/54321 и WO-A-99/60015 описаны другие соединения, ингибирующе адгезию лейкоцитов и являющиеся антагонистами VLA-4. Однако свойства указанных соединений являются неудовлетворительными в разных отношениях, поэтому существует потребность в соединениях, обладающих улучшенными свойствами. В заявке на патент ЕР-А-918059 наряду с другими соединениями описаны производные имидазолидина, в которых имидазолидиновое кольцо связано в 1-положении с атомом углерода в 2-положении 2-(циклоалкилалкил)ацетиламиногруппы или 2-изобутилацетиламиногруппы. Однако в данной заявке не рассмотрены производные имидазолидина формулы I по настоящему изобретению, которые отличаются гораздо лучшими свойствами и, в частности, более сильным действием.

Настоящее изобретение относится к соединениям формулы I

где А означает циклопропилметил- или изобутил;

Е означает -СО-R6, -CO-H или -СН2-О-R7;

Z означает кислород или серу;

R1 означает водород или метил;

R2 означает фенил, пиридил или (С1-С4)алкил, причем алкильный остаток может быть замещен одним или несколькими атомами фтора и фенильный остаток может быть замещен одним или несколькими одинаковыми или разными заместителями, выбираемыми из группы, включающей (С1-С4)алкил, (С1-С4)алкокси, метилендиокси, этилендиокси, галоген, трифторметил и трифторметокси;

R3 и R4 означают метил или трифторметил;

R5 означает водород или (С1-С4)алкил, причем алкильный остаток может быть замещен одним или несколькими атомами фтора;

R6 означает гидроксил, (С1-С10)алкокси, фенил(С1-С8)алкокси, фенилокси, (С1-С8)алкилкарбонилокси(С1-С6)алкокси, фенилкарбонилокси(С1-С6)алкокси, фенил(С1-С6)алкилкарбонилокси(С1-С6)алкокси, (С1-С8)алкоксикарбонилокси(С1-С6)алкокси, фенилоксикарбонилокси(С1-С6)алкокси, фенил(С1-С6)алкоксикарбонилокси(С1-С6)алкокси, амино, моно((С1-С10)алкил)амино или ди((С1-С10)алкил)амино;

R7 означает водород или (С1-С4)алкил;

во всех стереоизомерных формах и их смесях во всех соотношениях и к физиологически толерантным солям указанных соединений.

Алкильные остатки могут иметь прямую или разветвленную цепь. Данное определение относится также к алкильным остаткам, имеющим заместители или используемым в качестве заместителей других остатков, например к фторалкильным остаткам, алкоксильным остаткам или алкоксикарбонильным остаткам. Примеры алкильных остатков включают метил, этил, н-пропил, изопропил (= 1-метилэтил = iC3H7), н-бутил, изобутил (= 2-метилпропил), втор-бутил (= 1-метилпропил), трет-бутил (= 1,1-диметилэтил), н-пентил, изопентил, трет-пентил, неопентил, н-гексил, 3-метилпентил, изогексил, неогексил, н-гептил, 2,3,5-триметилгексил, н-октил, н-нонил, н-децил. Предпочтительными алкильными остатками являются метил, этил, н-пропил, изопропил, н-бутил, изобутил, втор-бутил, трет-бутил. Один или несколько, например 1, 2, 3, 4 или 5, атомов водорода в алкильных остатках могут быть замещены атомами фтора. Примеры таких фторалкильных остатков включают трифторметил, 2,2,2-трифторэтил, пентафторэтил, гептафторизопропил. Замещенные алкильные остатки, например фенилалкильные остатки или фторалкильные остатки, могут быть замещены в любых требуемых положениях.

Фенильные остатки могут быть не замещены или моно-, или полизамещены, например, моно-, ди-, три-, тетра- или пентазамещены одинаковыми или разными заместителями. Замещенный фенильный остаток предпочтительно имеет один или два одинаковых или разных заместителя. Данное определение относится также к замещенным фенильным остаткам в группах, таких как фенилалкил, фенилкарбонил и т.д. Фенилалкильные остатки представляют, например, бензил, 1-фенилэтил или 2-фенилэтил, в частности бензил, которые также могут быть замещены.

В монозамещенных фенильных остатках заместитель может находиться в 2-положении, 3-положении или 4-положении. Дизамещенный фенил может быть замещен в 2,3-положении, 2,4-положении, 2,5-положении, 2,6-положении, 3,4-положении или 3,5-положении. В тризамещенных фенильных остатках заместители могут находиться в 2,3,4-положении, 2,3,5-положении, 2,4,5-положении, 2,4,6-положении, 2,3,6-положении или 3,4,5-положении. Если фенильный остаток имеет заместители, выбираемые из группы, включающей метилендиокси (-О-СН2-О-) и этилендиокси (-О-СН2-СН2-О-), то такой остаток предпочтительно имеет только один заместитель из указанной группы (при желании дополнительно к другим заместителям).

Примеры замещенных фенильных остатков, которые могут представлять R2, включают 2-метилфенил, 3-метилфенил, 4-метилфенил, 2,3-диметилфенил, 2,4-диметилфенил, 2,5-диметилфенил, 2,6-диметилфенил, 3,4-диметилфенил, 3,5-диметилфенил, 2,4,5-триметилфенил, 2,4,6-триметилфенил, 3,4,5-триметилфенил, 2-(н-бутил)фенил, 3-(н-бутил)фенил, 4-(н-бутил)фенил, 2-изобутилфенил, 3-изобутилфенил, 4-изобутилфенил, 3-трет-бутилфенил, 4-трет-бутилфенил, 2-метоксифенил, 3-метоксифенил, 4-метоксифенил, 2,3-диметоксифенил, 2,4-диметоксифенил, 2,5-диметоксифенил, 2,6-диметоксифенил, 3,4-диметоксифенил, 3,5-диметоксифенил, 2,4,5-триметоксифенил, 2,4,6-триметоксифенил, 3,4,5-триметоксифенил, 2-(н-бутокси)фенил, 3-(н-бутокси)фенил, 4-(н-бутокси)фенил, 2-изобутоксифенил, 3-изобутоксифенил, 4-изобутоксифенил, 2-трет-бутоксифенил, 3-трет-бутоксифенил, 4-трет-бутоксифенил, 2,3-метилендиоксифенил, 3,4-метилендиоксифенил, 2,3-этилендиоксифенил, 3,4-этилендиоксифенил, 2-фторфенил, 3-фторфенил, 4-фторфенил, 2,3-дифторфенил, 2,4-дифторфенил, 2,5-дифторфенил, 2,6-дифторфенил, 3,4-дифторфенил, 3,5-дифторфенил, 2,4,5-трифторфенил, 2,4,6-трифторфенил, 3,4,5-трифторфенил, 2,3,5,6-тетрафторфенил, 2,3,4,5,6-пентафторфенил, 2-хлорфенил, 3-хлорфенил, 4-хлорфенил, 2,3-дихлорфенил, 2,4-дихлорфенил, 2,5-дихлорфенил, 2,6-дихлорфенил, 3,4-дихлорфенил, 3,5-дихлорфенил, 2-бромфенил, 3-бромфенил, 4-бромфенил, 3-иодфенил, 4-иодфенил, 2-трифторметилфенил, 3-трифторметилфенил, 4-трифторметилфенил, 3,4-бис(трифторметил)фенил, 3,5-бис(трифторметил)фенил, 2-трифторметоксифенил, 3-трифторметоксифенил, 4-трифторметоксифенил и т.д. Однако в замещенных фенильных остатках разные заместители могут находиться в любом требуемом сочетании, таком как, например, в остатках 3-метокси-4-метилфенил, 4-фтор-3-метоксифенил, 3-фтор-4-метоксифенил, 3,5-дифтор-4-метоксифенил, 3-фтор-4,5-метилендиоксифенил, 3-фтор-4,5-этилендиоксифенил, 2-хлор-3-метилфенил, 3-хлор-4-метилфенил, 3-хлор-4-фторфенил и т.д.

Галоген представляет фтор, хлор, бром или иод, предпочтительно фтор или хлор.

Пиридил представляет 2-пиридил, 3-пиридил или 4-пиридил. В пиридильных остатках атом азота может быть также окислен, и соответствующее соединение формулы I может находиться в форме N-оксида пиридина, который также входит в объем настоящего изобретения.

Физиологически толерантные соли соединений формулы I являются нетоксичными или фармацевтически приемлемыми солями. Соединения формулы I, содержащие кислотные группы, например группу карбоновой кислоты, представляющую группу Е, могут находиться в форме солей щелочных или щелочно-земельных металлов, таких как соли натрия, соли калия, соли магния и соли кальция, или солей аммония, таких как, например, соли с физиологически толерантными ионами четвертичного аммония, кислотно-аддитивные соли с аммиаком и соли с физиологически толерантными органическими аминами, такими как метиламин, этиламин, триэтиламин, 2-гидроксиэтиламин, трис(2-гидроксиэтил)амин, α,α,α-трис(гидроксиметил)метиламин (трометамин), или с аминокислотами, в частности основными аминокислотами. Соли кислотного соединения формулы I с органическим амином могут содержать два компонента в соотношении 1:1, около 1:1 или в другом соотношении, например в соотношении от около 1:0,5 до около 1:4 (1 молекула соединения формулы I на 0,5-4 молекулы амина), в частности в соотношении от около 1:0,5 до около 1:2 (1 молекула соединения формулы I на 0,5-2 молекулы амина).

Соединения формулы I, содержащие основные группы, например пиридильную группу, могут находиться в форме кислотно-аддитивных солей, в частности солей с неорганическими кислотами, такими как хлористоводородная кислота, серная кислота или фосфорная кислота, или в форме солей с органическими карбоновыми кислотами или сульфоновыми кислотами, такими как уксусная кислота, лимонная кислота, бензойная кислота, малеиновая кислота, фумаровая кислота, винная кислота, метансульфоновая кислота или п-толуолсульфоновая кислота. Соединения, содержащие как кислотные, так и основные группы, могут также находиться в форме внутренних солей, цвиттерионов или бетаинов, которые также входят в объем настоящего изобретения.

Соли могут быть получены из соединений формулы I обычными способами, известными специалистам в данной области, например, в результате объединения с органической или неорганической кислотой или основанием в растворителе или разбавителе, либо из других солей в результате анионного или катионного обмена.

Соединения формулы I могут находиться в стереоизомерных формах. Благодаря наличию в соединениях формулы I асимметричных центров, не зависящих от других асимметричных центров, можно получить S-конфигурацию, R-конфигурацию или смеси R/S-конфигураций. Так, асимметричный атом углерода, к которому присоединен остаток R2, может иметь R-конфигурацию или S-конфигурацию, либо соединение формулы I может представлять смесь R/S-конфигураций по отношению к данному атому углерода. Аналогичным образом асмметричный атом углерода, к которому присоединены группа А и имидазолидиновое кольцо, может иметь R-конфигурацию или S-конфигурацию, либо соединение формулы I может представлять смесь R/S-конфигураций по отношению к данному атому углерода. Все другие асимметричные атомы углерода могут аналогичным образом иметь R-конфигурацию или S-конфигурацию, либо соединение формулы I может представлять смесь R/S-конфигураций по отношению к указанным атомам углерода. В смесях R/S-конфигураций отдельные стереоизомеры могут находиться в любых соотношениях, включая соотношение 1:1.

В объем данного изобретения входят все возможные стереоизомеры соединений формулы I, например чистые или в основном чистые энантиомеры и чистые или в основном чистые диастереомеры, а также смеси двух или более стереоизомерных форм, например смеси энантиомеров и/или диастереомеров во всех соотношениях. Таким образом, данное изобретение относится к энантиомерам в энантиомерно чистой форме в виде левовращающих и правовращающих изомеров, в форме рацематов или смесей двух энантиомеров во всех соотношениях. Данное изобретение относится также к диастереомерам в диастереомерно чистой форме или в форме смесей во всех соотношениях. Примеры отдельных стереоизомеров, входящих в объем данного изобретения, включают соединения формул Ia, Ib, Ic и Id.

Отдельные стереоизомеры при желании могут быть получены при использовании стереохимически однородных исходных веществ в процессе синтеза, при помощи стереоизбирательного синтеза или в результате разделения смеси обычными методами, такими как хроматография или кристаллизация, например в случае энантиомеров при помощи хроматографии с хиральными фазами. При необходимости до разделения стереоизомеров могут быть получены производные соединения. Смесь стереоизомеров можно разделить на стадии получения соединений формулы I, на стадии введения исходного вещества или получения промежуточного продукта в процессе синтеза.

Соединения формулы I по данному изобретению могут содержать подвижные атомы водорода, то есть могут находиться в разных таутомерных формах. Настоящее изобретение относится ко всем таутомерам соединений формулы I. В объем настоящего изобретения входят также сольваты и продукты присоединения или аддукты соединений формулы I, например аддукты с водой, то есть гидраты, или аддукты со спиртами или аминами. Данное изобретение далее относится к производным соединений формулы I, таким как, например, сложные эфиры, амиды, пролекарства и другие физиологически толерантные производные, и к активным метаболитам соединений формулы I. Данное изобретение, в частности, относится к пролекарствам соединений формулы I, которые необязательно являются фармацевтически активными in vitro, но в физиологических условиях in vivo превращаются в активные соединения формулы I. Специалистам в данном области известны приемлемые пролекарства для соединений формулы I, то есть химически модифицированные производные соединений формулы I, обладающие должным образом улучшенными свойствами. Более подробно пролекарства описаны, например, в статьях Fleisher et al., Advanced Drug Delivery Reviews 19 (1996) 115; Design of Prodrugs, H. Bundgaard, Ed., Elsevier, 1985; H. Bundgaard, Drugs of the Future 16 (1991) 443. Приемлемыми пролекарствами для соединений формулы I являются, в частности, сложноэфирные пролекарства, амидные пролекарства, альдегидные пролекарства и спиртовые пролекарства на основе групп карбоновой кислоты, например группы карбоновой кислоты, представляющей группу Е. Так, соединения формулы I, в которых группа Е означает гидроксиметил, алкоксиметил или формил и которые являются антагонистами VLA-4 in vivo, являются пролекарствами соединений формулы I, в которых группа Е означает гидроксикарбонил. В качестве примеров сложноэфирных пролекарств и амидных пролекарств можно привести сложные (С1-С4)алкиловые эфиры, такие как метиловые эфиры, этиловые эфиры, изопропиловые эфиры, изобутиловые эфиры, замещенные алкиловые эфиры, такие как гидроксиалкиловые эфиры, ацилоксиалкиловые эфиры, аминоалкиловые эфиры, ациламиноалкиловые эфиры, диалкиламиноалкиловые эфиры, незамещенные амиды или N-(C1-C4)алкиламиды, такие как метиламиды или этиламиды.

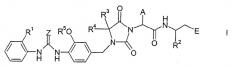

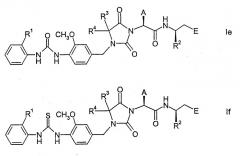

В качестве примеров соединений формулы I по данному изобретению можно привести нижеследующие соединения формул Ie и If, которые имеют S-конфигурацию в положении атома углерода, несущего группу А, и S-конфигурацию в положении атома углерода, несущего группу R2, если R2 означает фенил или пиридил, и имеют R-концигурацию в положении атома углерода, несущего группу R2, если R2 означает метил. Настоящее изобретение относится также к физиологически толерантным солям соединений формул Ie и If, таким как соли металлов или соли с катионами органического аммония соединений формул Ie и If, которые содержат группу карбоновой кислоты, или к кислотно-аддитивным солям соединений формул Ie и If, содержащим пиридильные остатки, таким как гидрохлориды.

Соединения формул Ie и If:

| R1 | R3 | R4 | A | R2 | E |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | фенил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | фенил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | фенил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | фенил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | фенил | CH2OH |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | фенил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | фенил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | фенил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | фенил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | фенил | CH2OH |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | фенил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | фенил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | фенил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | фенил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | фенил | CH2OH |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | фенил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | фенил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | фенил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | фенил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | фенил | CH2OH |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 2-пиридил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 2-пиридил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 2-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 2-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 2-пиридил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 2-пиридил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 2-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 2-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 2-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 3-пиридил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 3-пиридил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 3-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 3-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 3-пиридил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 3-пиридил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 3-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 3-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 3-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 4-пиридил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 4-пиридил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 4-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | 4-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 4-пиридил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 4-пиридил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 4-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | изобутил | 4-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | СООН |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | COONa |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | COOC2H5 |

| СН3 | CF3 | CF3 | циклопропилметил- | 4-пиридил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | метил | СООН |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | метил | COONa |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | метил | COOC2H5 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | метил | COOiC3H7 |

| СН3 | СН3 | СН3 | изобутил | метил | СН2ОН |