Замок с кодом

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области кодовых замков. Замок с кодом содержит корпус, стопорный болт и стопорный пролом, по меньшей мере один замковый узел, содержащий дисковый элемент с периферийным углублением, барабанный кулачок и кулачок возврата, стопорный элемент, образованный по меньшей мере с одним стопорным ушком, перемещаемым под углом между незапертым положением, в котором все стопорные ушки зацеплены в периферийном углублении дисковых элементов и в котором стопорный пролом расцеплен со стопорным болтом, и запертым положением, в котором по меньшей мере одно из стопорных ушек расцеплено с периферийным углублением и в котором стопорный пролом запирает стопорный болт. Перемещаемый в плоскости управляющий элемент содержит по меньшей мере один следящий механизм, соответствующий каждому барабанному кулачку. Для поворота всех дисковых элементов в положение возврата обеспечен механизм возврата. Изобретение обеспечивает возможность легкого манипулирования замком одной рукой и без визуального контакта с замком. 39 з.п. ф-лы, 18 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится в общем к области замков и более конкретно оно касается замков с кодом, иногда называемых замками без ключа. В частности, изобретение касается замка, в котором отпирание производят последовательными смещениями управляющего элемента.

Такие замки полезны в качестве висячих замков, замков для кейсов (например, чемоданов, портфелей), дверей, окон, сейфов, шкафчиков, велосипедов и т.п. В частности, изобретение касается замка, в котором отпирание осуществляют посредством последовательных смещений управляющего элемента.

Замок с кодом, как упоминается в технике, является замком, который устраняет использование ключа для его отпирания. Один тип таких замков содержит отдельный градуированный диск, который следует поворачивать несколько раз в разных направлениях, чтобы достигнуть правильной комбинации для открывания. Другой тип замков с кодом содержит несколько градуированных дисков, в которых каждый следует поворачивать до положения, в котором достигается правильное число комбинаций. Факультативно вместо градуированных дисков имеются замки с кодом, которые снабжены множеством кнопок, подлежащих нажатию в правильной последовательности для достижения правильной отпирающей комбинации. Код, который обеспечивает возможность отпирания замка, иногда упоминается как код комбинации или отпирающий код.

Вышеупомянутые замки с кодом обладают рядом недостатков. Например, там где замковый механизм устроен последовательно, то есть, чтобы придать стопорному механизму некоторую сложность, он обычно содержит три или более замковых узла, каждым из которых манипулируют отдельно. Это устройство приводит к тому, что каждый замковый узел, успешно манипулируемый в положение отпирания, представляет более легкую процедуру подбора. Даже однодисковые замки с кодом, хотя и содержат только один управляющий диск, содержат три или более замковых узла, которыми манипулируют последовательно.

Еще одним дополнительным недостатком замков вышеупомянутого типа является механическая сложность, требующая множества элементов, где каждый приспособлен для манипуляции отдельным замковым узлом замкового механизма. Кроме того, замковый механизм, устроенный последовательно, также требует большего времени для отпирания.

Кроме того, в некоторых замках с кодом замок остается незапертым, даже если он закрыт (скобу вводят в ее отверстие внутри висячего замка или двери запираемого сейфа) до положительного смещения по меньшей мере одного из его управляющих элементов.

Кроме того, большинство замков требует визуального контакта с замком для осуществления с ним манипуляций. Очевидно, такое требование может быть проблематичным для слепых людей или в условиях темноты. Дополнительно во многих ситуациях может требоваться обеспечить возможность манипулирования замком, используя одну руку. Такие замки являются подходящими, в частности, для инвалидов и т.д. Много других типов замков, в частности замков с секретом, действуют с помощью электричества или электроники, недостатки которых очевидны.

Известные замки с кодом или без ключа описаны, например, в патентах США №2049983, 2830447, 2931204, 4476698, 4733548, 5109684 и 5267460. Однако полагают, что ни один из этих патентов не обеспечивает адекватное решение для устранения вышеупомянутых недостатков. В патенте США №2491779 описан замок с кодом, содержащий четыре приводных штыря различной длины, каждый из которых приспособлен для зацепления, в свою очередь, с соответствующим рычагом четырех дисков. Управляющая пластина смещает каждый раз только один из рычагов, таким образом вызывая угловое смещение одного диска за раз на расстояние одной метки за раз.

В патенте США №6298694 В1 раскрыт улучшенный замок с кодом, отличающийся от описанных выше замков тем, что он содержит один управляющий элемент, в котором код открывания получается рядом последовательных плоских смещений одного управляющего элемента, в так называемой двухкоординатной конфигурации.

Хотя концепция, представленная приведенной выше ссылкой на патент, является крупным достижением в этой области и имеет много преимуществ по сравнению с замками с кодом известного уровня техники, все же она имеет несколько недостатков, в частности, относительно их конструкции и сборки. Например, раскрытый замок содержит по меньшей мере два расположенных коаксиально способных поворачиваться замковых узла, каждый из которых содержит зубчатое колесо, стопорный диск и элемент возврата, расположенные последовательно, таким образом представляя корпус замка значительного размера, посредством чего он не подходит для использования в ограниченном пространстве.

Задачей настоящего изобретения является создание механизма замка с кодом, в котором вышеупомянутые недостатки значительно уменьшены или преодолены и который обеспечивает возможность легкого манипулирования замком одной рукой и без визуального контакта с замком.

Настоящее изобретение касается замка с кодом, содержащего один управляющий перемещаемый в плоскости элемент и в котором манипуляция с ним не требует визуального контакта с замком, посредством чего замком могут также манипулировать люди с ограниченными возможностями, например маленькие дети, инвалиды (например, слепые люди, люди с ампутированной рукой или иные физически или умственно неполноценные люди).

Согласно предложенной формуле изобретения замок с кодом содержит:

корпус, стопорный болт по меньшей мере с одним участком колена, проходящим в корпус, и образованный со стопорной задвижкой и стопорным проломом для задерживания стопорной задвижки;

по меньшей мере один замковый узел, вращаемым образом поддерживаемый внутри корпуса; причем каждый замковый узел содержит дисковый элемент, выполненный с периферийным углублением, барабанный кулачок, образованный с зубцами кулачка, и кулачок возврата;

стопорный элемент, образованный по меньшей мере с одним стопорным ушком, каждый из которых соответствует дисковому элементу; причем стопорный элемент выполнен с возможностью перемещения под углом между открытым (незапертым) положением, в котором все из по меньшей мере одного стопорного ушка находятся в зацеплении внутри периферийного углубления соответствующего дискового элемента и в котором стопорный пролом расцеплен со стопорным болтом; и запертым положением, в котором по меньшей мере одно из стопорных ушек расцеплено с соответствующим периферийным углублением, в котором стопорный пролом задерживает стопорный болт;

механизм возврата, содержащий рычаг для прикладывания усилия к кулачку возврата каждого из по меньшей мере одного замкового узла для поворота таким образом связанного дискового элемента в положение возврата;

управляющий элемент, содержащий по меньшей мере один следящий механизм, соответствующий каждому барабанному кулачку и являющийся перемещаемым в плоскости внутри корпуса;

устройство, являющееся таким, что при заданных последовательных смещениях управляющего элемента, соответствующих коду замка, по меньшей мере один следящий механизм встречается с зубцами кулачка соответствующего барабанного кулачка, вызывая соответствующее последовательное угловое смещение каждого из по меньшей мере одного замкового узла в положение, в котором каждое из периферийных углублений обращается к стопорным ушкам, таким образом обеспечивая возможность стопорному элементу переместиться в открытое (незапертое) положение.

Согласно первому применению замка с кодом в соответствии с настоящим изобретением обеспечены по меньшей мере два замковых узла, расположенных в плоскости внутри корпуса относительно его центральной оси, и в котором стопорный элемент выполнен с возможностью перемещения под углом относительно центральной оси.

Согласно второму применению замок содержит по меньшей мере два замковых узла, коаксиально расположенных внутри корпуса, в котором стопорный элемент выполнен в виде рычага, содержащего соответствующее количество стопорных ушек и способного поворотным образом перемещаться между запертым и незапертым положениями. Согласно предпочтительному варианту осуществления в открытом (незапертом) положении периферийные углубления выровнены по оси и, дополнительно, стопорные ушки стопорного элемента выровнены по оси.

Согласно одному варианту осуществления изобретения стопорный пролом поворотным образом шарнирно соединен со стопорным элементом, в котором перемещение стопорного элемента в его незапертое положение позволяет смещать стопорный пролом, вытягивая стопорный болт, в разъединенное положение от стопорной задвижки стопорного болта, и в котором перемещение стопорного элемента в его запертое положение влечет за собой соответствующее смещение стопорного пролома в зацепление с упомянутой стопорной задвижкой.

Согласно определенной конструкции стопорный пролом является стержнем, образованным по меньшей мере с одним зацепляющим задвижку участком; в котором в запертом положении зацепляющий задвижку участок зацеплен со стопорной задвижкой, задерживая таким образом стопорный болт, и дополнительно в котором осевое тяговое усилие, прикладываемое к стопорному болту, влечет за собой смещение стопорного пролома в зацепление с корпусом, посредством чего осевое тяговое усилие заклинивает стопорный пролом внутри корпуса в запертом положении так, что осевое усилие не передается стопорному элементу и по меньшей мере одному замковому узлу. Согласно одному конкретному варианту осуществления каждый из стопорного пролома и корпуса выполнен с зубчатым участком, посредством чего зацепление зубчатых участков влечет за собой заклинивание стопорного пролома в запертом положении.

Замок с кодом согласно настоящему изобретению может быть типом замка с предварительно программируемой комбинацией, в котором барабанный кулачок и кулачок возврата выполнены за одно целое с дисковым элементом. В качестве альтернативы комбинация может быть персонализированной, чтобы содержать любые практические последовательно следующие смещения управляющего элемента. Соответственно, по меньшей мере барабанный кулачок является съемным в осевом направлении от элемента диска, посредством чего его можно смещать под углом, чтобы задавать одно из множества угловых положений, посредством чего комбинацию замка можно изменять на любые персонализированные комбинации.

Согласно одной конкретной конструкции барабанный кулачок содержит центральный звездообразный элемент, образованный множеством шипов, причем каждый шип, имеющийся на поверхности кулачка, выполнен с возможностью зацепления скользящим образом посредством следящего механизма управляющего элемента. Для увеличения количества комбинаций барабанный кулачок дополнительно содержит кольцевой набор элементов кулачка, расположенный рядом с периферией барабанного кулачка, причем каждый элемент кулачка содержит поверхность кулачка, скользящим образом зацепляемую следящим механизмом управляющего элемента.

Управляющий элемент может содержать любое подходящее количество следящих механизмов, зацепляемых с шипами барабанного кулачка. Согласно одной конкретной конструкции обеспечены по три следящих механизма для каждого барабанного кулачка для взаимодействия в связи с ними. Согласно определенной конструкции следящие механизмы выполнены в виде штырей, выступающих из управляющего элемента.

Согласно настоящему изобретению возврат в первоначальное положение комбинированного кода, то есть его персонализирование, делается легким при расцеплении дискового элемента по меньшей мере одного замкового узла от его связанного барабанного кулачка, перемещении под углом барабанного кулачка и повторного зацепления его с дисковым элементом. Расцепление дисковых элементов от связанного с ними барабанного кулачка выполняется посредством осевого разделения между ними. Такое осевое разделение достигнуто посредством разделительного элемента, образованного с одной или более наклонными поверхностями и способного поворачиваться внутри корпуса. Соответствующий элемент, установленный для перемещения над упомянутыми наклонными поверхностями, передает осевое усилие на замковые узлы, таким образом отделяя элементы диска от связанного с ними барабанного кулачка.

Согласно первому применению изобретения, в котором замковые узлы расположены в планарной конфигурации, каждый дисковый элемент смещают для расцепления его от связанного барабанного кулачка, в котором соответствующий элемент является стопорным элементом и в котором его осевое смещение приводит к разделению. Согласно второму применению изобретения, в котором замковые узлы коаксиально размещены внутри корпуса, соответствующий элемент является элементом гнезда, приспособленным для прикладывания осевого усилия относительно элемента сцепления, соединенного с каждым применением замкового узла, вызывающим осевое смещение только одного дискового элемента или барабанного кулачка каждого замкового узла, против действия осевого смещения смещающего элемента.

Ниже будет описано изобретение с возможностью его осуществления на нескольких вариантах его осуществления только посредством неограничивающих примеров со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

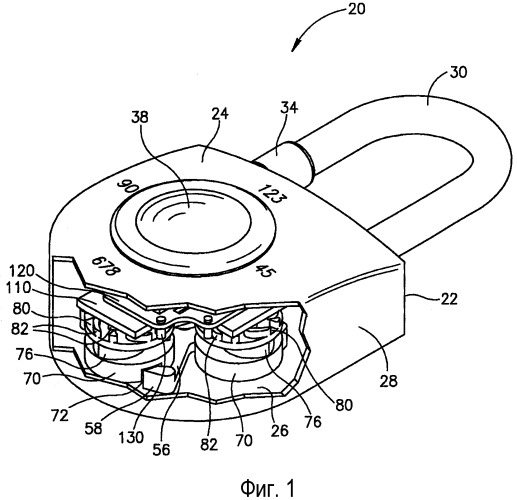

фиг.1 представляет частично вырезанное изометрическое изображение висячего замка в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

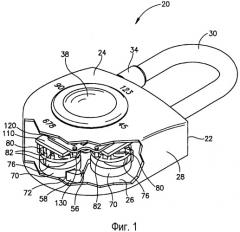

фиг.2 представляет изометрическое изображение в разобранном виде висячего замка, показанного на фиг.1;

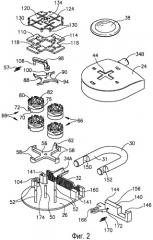

фиг.3 представляет изометрический вид замка, показанного на фиг.2, с несколькими его удаленными компонентами, где замок находится в так называемом запертом положении;

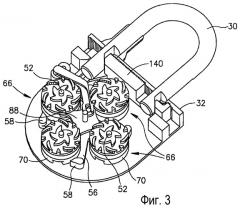

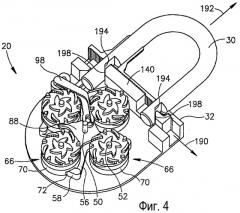

фиг.4 подобен фиг.3, замковый механизм находится в так называемом незапертом положении, хотя замок все еще закрыт;

фиг.5А и 5В изображают замковый механизм в запертом положении, как на фиг.3, где фиг.5В изображает попытку силой открыть замок;

фиг.6А и 6В изображают замок на двух последовательных этапах открывания замка;

фиг.7А и 7В представляют изометрические виды сверху управляющего механизма замка в двух последовательных положениях;

фиг.8A-8F представляют виды сверху, показывающие в наложенном соотношении управляющий элемент и один из барабанных кулачков, в серии последовательных управляющих смещений;

фиг.9А-9С представляют изометрические виды снизу, изображающие последовательные положения стопорного элемента и замковых узлов;

фиг.10А-10С представляют изометрические виды снизу, изображающие механизм возврата в последовательных положениях действия возврата;

фиг.11 представляет изометрическое изображение в разобранном виде висячего замка в соответствии с модификацией изобретения;

фиг.12А-12С изображают последовательные этапы персонализирования запирающего кода замка согласно варианту осуществления фиг.11;

фиг.13А-13С представляют виды в разрезе по линии XIII-XIII на фиг.12В, изображающие последовательные положения замкового механизма во время персонализирования запирающего кода замка;

фиг.14А-14С представляют изометрические виды висячего замка в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения в запертом, незапертом, хотя и закрытом, и открытом положениях соответственно;

фиг.15 представляет изометрическое изображение в разобранном виде замка согласно отличающемуся применению изобретения;

фиг.16 представляет изометрический, частично собранный и частично разобранный вид замка фиг.15;

фиг.17 представляет изометрическое изображение в разобранном виде замка фиг.16 с удаленной верхней крышкой; и

фиг.18 представляет изометрический вид снизу замкового узла замка, изображенного на фиг.16.

В последующем описании со ссылкой на прилагаемые чертежи иллюстрируемый вариант осуществления представляет собой висячий замок. Однако следует оценить, что замок скорее может быть так называемым замком велосипедной цепи, встроенным замком, в котором корпус закрепляют в двери или элементе рамы (или в компоненте кейса, например портфеля и т.д.), предохранительным замком огнестрельного оружия и т.д.

На фиг.1 и 2 изображен висячий замок, в общем обозначенный ссылочной позицией 20, содержащий корпус 22, образованный верхней стенкой 24, нижней стенкой 26 и периферийной стенкой 28, прочно собранными. U-образная скоба 30 содержит короткую ногу и длинную ногу 31, обе входящие внутрь корпуса через верхнюю стенку 32, в которой по меньшей мере длинная нога 31 скобы закрепляется защищенным от манипулирования непроницаемым защитным цилиндром 34, который может быть сплошным цилиндром (фиг.1) или выполненным из двух половинок 34А и 34В (фиг.2).

Зацепляемая пальцем управляющая часть 38 способна смещаться над верхней стенкой 24 в крестообразной конфигурации, то есть в двухкоординатной конфигурации, как станет очевидно в дальнейшем. Верхняя стенка 24 образована с Х-образным отверстием 44, через которое выступает управляющая кнопка 134. Верхняя стенка 24 также образована со знаками ориентации, которые в настоящем примере являются цифрами от 1 до 0. Однако вместо цифр можно использовать другие знаки, например буквы, символы, шрифт Брайля, или может вообще не быть никакой индикации.

Нижняя стенка 26 корпуса 22 образована с центральным опорным штырем 50 и четырьмя расположенными в плоскости опорными штырями 52. Крестообразный стопорный элемент 56 поворотным образом установлен на центральном опорном штыре 50, причем упомянутый стопорный элемент 56 содержит четыре плеча со стопорным ушком 58 на конце каждого из них, проходящим по существу тангенциально и в положении, в котором они "преследуют" друг друга, то есть имеют одинаковую ориентацию. Стопорный элемент 56 также образован с зацепляющим пролом штырем 62. Стопорный элемент 56 смещают в направлении вращения по часовой стрелке, то есть в направлении, соответствующем стопорному ушку 58, посредством пружины 57.

На каждом расположенном в плоскости опорном штыре 52 имеется установленный поворотным образом замковый узел, в общем обозначенный ссылочной позицией 66, каждый из которых содержит нижний дисковый элемент 70, образованный с периферийным углублением 72 (видны только на некоторых из них), промежуточный кулачок 76 возврата (который в соответствии с конкретным вариантом осуществления имеет каплеобразную форму) и верхний барабанный кулачок 80, образованный с множеством зубцов 82 кулачка, как будет объяснено более подробно ниже со ссылкой на следующие чертежи.

В настоящем варианте осуществления замковый узел 66 является унитарным изделием, то есть дисковый элемент 70 выполнен за одно целое с барабанным кулачком и кулачком возврата. Однако в соответствии с отличающимся вариантом осуществления, как будет объяснено ниже со ссылкой на фиг.11-13, эти элементы могут быть отделимыми друг от друга.

Также имеется расположенный на центральном опорном штыре 50 звездообразный элемент 88 возврата, образованный четырьмя плечами 90, каждый из которых выполнен на своем конце с плоской поверхностью 94 зацепляющего кулачка.

Рычаг 98 возврата поворотным образом присоединен на одном своем конце к штырю 100 смещения, выступающему от элемента 88 возврата, а на противоположном конце имеется выступающий штырь 106, скользящим и поворотным образом принимаемый внутри держателя 104, образованного у нижней стенки 26 корпуса.

Над опорными штырями 50 и 52 имеется фиксированно установленный элемент 110 направляющей дорожки, выполненный со множеством углублений 114 и 116, пересекающихся друг с другом под прямыми углами (чтобы соответствовать двухкоординатной ориентации отверстия 44 передней стенки 24). Элемент 110 направляющей дорожки можно закрепить внутри корпуса иначе, например, посредством подходящих выступов из передней стенки 24 или из боковых стенок. Дополнительно отметим, что элемент 110 направляющей дорожки содержит четыре направленных вверх выступающих штифта 118.

Над элементом 110 направляющей дорожки имеется расположенный скользящим образом управляющий элемент 120 в виде пластины, образованной с четырьмя крестообразными углублениями 124, каждое из которых скользящим образом принимает соответствующий штифт 118 элемента 110 направляющей дорожки, таким образом гарантируя, что управляющий элемент 120 может перемещаться только в плоской ориентации. От управляющего элемента 120 имеются выступающие вниз четыре одинаково расположенные набора следящих механизмов в виде трех штырей 130 следящих механизмов, приспособленных для зацепления с зубцами 82 кулачка барабанных кулачков 80, как станет очевидно далее.

От управляющего элемента 120 выступает по центру управляющая кнопка 134, проходящая через отверстие 44 и способная зацепляться с управляющей зацепляемой пальцем кнопкой 38.

Стопорный пролом 140 имеет форму твердого элемента, скользящим образом принимаемого у верхнего участка корпуса, рядом с верхней стенкой 32, где упомянутый стопорный пролом выполнен с двумя зацепляющими задвижку выступами 144 и 146 для зацепления со стопорными задвижками 150 и 152 соответственно скобы 30. Пролом сбоку скользящим образом удерживается внутри корпуса двумя стойками 141, хотя он имеет также некоторую степень смещения в поперечном направлении, то есть к верхней стенке 32.

Верхняя поверхность 156 пролома 140 является зубчатой в соответствующем элементе, как зубчатая внутренняя лицевая поверхность 160 верхней стенки 32, для цели, которая станет очевидной в дальнейшем. Стопорный пролом 140 поворотным образом соединен со стопорным элементом 56 посредством зацепляющего пролом штыря 62, выступающего от стопорного элемента, скользящим и поворотным образом принимаемого внутри держателя 166 стопорного пролома 140. Стопорный пролом 140 обычно смещен в нижнее положение, расцепленное от зубчатой внутренней лицевой поверхности 160 корпуса, посредством спиральной пружины 170, прицепленной к стопорному пролому 140 на крючке 172 с проушиной и к пружинному крючку 174, расположенному в корпусе.

На фиг.3 замок показан в запертом положении, а именно в положении, в котором скоба 30 задерживается и не может быть извлечена из корпуса. В этом положении все стопорные выступы 58 стопорного элемента 56 расцеплены из своих соответствующих периферийных углублений 72 дисковых элементов 70, хотя один, два или три из стопорных ушек 58 могут быть расположены напротив своих соответствующих периферийных углублений 72 на этапе перед переходом в незапертое состояние замкового механизма. В запертом положении фиг.3 предотвращается угловое смещение стопорного элемента 56 в направлении по часовой стрелке, то есть в зацепление ушек 58 с периферийными углублениями 72 и, таким образом, стопорный пролом 140 остается в своем крайнем левом положении, посредством чего зацепляющие задвижку участки 144 и 146 остаются зацепленными в соответствующих стопорных задвижках 150 и 152 соответственно скобы 30, предотвращая отпирание замка, а именно смещение скобы.

На фиг.4 показано, что замок 20 находится в своем незапертом положении, хотя еще не открыт, то есть скоба 30 остается в своем положении внутри корпуса. В этом положении все ушки 58 стопорного элемента 56 принимаются внутри своих соответствующих периферийных углублений 72 в дисковых элементах 70, посредством чего под действием смещения спиральной пружины 57 (фиг.2) стопорный элемент 56 поворачивается в направлении по часовой стрелке для облегчения зацепления ушек 58 с соответствующим периферийным углублением 72. Только в этом положении стопорный пролом 140 можно сместить направо в направлении по стрелке 190 под вытягивающим воздействием скобы 30 в направлении по стрелке 192. Это получают с помощью наклонных поверхностей 194 стопорных задвижек 150 и 152 соответственно скобы 30, прилагающих осевое усилие к наклонным соответствующим образом поверхностям 198 зацепляющих задвижки участков 144 и 146 стопорного пролома 140, в осевом направлении, представленном стрелкой 190.

Таким образом, устройство является таким, что замок может быть в незапертом положении, как на фиг.4, хотя стопорный пролом 140 и скоба 30 еще не изменили свое положение и замок остается закрытым. Это устройство получают при положении, когда стопорный элемент 56 смещен в свое открытое положение, это не обязательно влечет за собой соответствующее смещение стопорного пролома 140 в его открытое положение. Это получают посредством формирования углубления 166 (стопорного пролома) так, что смещение зацепляющего пролом штыря 62 не влечет за собой неизбежно соответствующее смещение стопорного пролома 140.

На фиг.5А и 5В изображен замок в соответствии с настоящим изобретением в запертом положении и при попытке заставить замок открыться (фиг.5В) в этом положении. Для ясности показан только один замковый узел, а некоторые другие элементы также удалены.

На фиг.5А замок 20 находится в запертом положении, а именно по меньшей мере одно из стопорных ушек 58 проходит со смещением относительно своего соответствующего периферийного углубления 72 дискового элемента 70, посредством чего смещение стопорного элемента 56 в направлении по часовой стрелке не допускается, а именно замковый механизм не будет смещаться в открытое положение для обеспечения возможности соответствующего смещения стопорного пролома 140 для расцепления со скобой 30.

Как показано на увеличенном участке фиг.5А, который является вертикальной проекцией этого участка, соответствующие зубчатые участки 156 стопорного пролома 140 и 160 верхней стенки 32 расцеплены друг от друга с узким зазором между ними. Однако попытка вытянуть скобу 30 в направлении стрелки 202 (фиг.5В) влечет за собой смещение стопорного пролома 140 к верхней стенке 32, посредством чего зубчатые поверхности 156 и 160 зацепляются, как ясно показано на увеличенном участке. После соединения зубчатых участков стопорный пролом 140 становится запертым в закрытом положении, так что зацепляющие задвижку участки 144 и 146 стопорного пролома 140 остаются зацепленными внутри соответствующих стопорных задвижек 150 и 152 скобы 30. Стопорный пролом 140 не будет смещаться в направлении стрелки 190, как на фиг.4, несмотря на прилагаемое к скобе усилие в направлении по стрелке 202.

Дополнительно следует отметить, что усилие, прикладываемое к скобе 30 в направлении стрелки 202 (фиг.5В), полностью принимается стопорным проломом 140, который в свою очередь прикладывает усилие к корпусу 22, посредством чего элементы замкового механизма не подвергаются воздействию этого тягового усилия и таким образом не будут деформированы или повреждены.

После управления управляющим элементом 120 замковые узлы 66 выполняют ряд угловых смещений в направлении стрелки 208 (фиг.6А), посредством чего после завершения ряда смещений все периферийные углубления 72 дисков 70 располагаются так, чтобы обратиться к соответствующим стопорным ушкам 58 стопорного элемента 56. Стопорный элемент 56 обычно смещается в направлении стрелки 210 (фиг.6В) посредством пружины 57 (фиг.2), так что стопорные ушки 58 опираются на периферию дисковых элементов 70. Когда все углубления обращены к стопорным ушкам, стопорные ушки смещаются в зацепление с углублениями 72, однако только при правильном управлении, то есть при соответствующей открывающей комбинации.

В положении на фиг.6В после того, как стопорный элемент 56 выполняет свое угловое смещение в зацепление с углублениями 72, скобу 30 можно вытянуть в направлении стрелки 214, где на первом этапе это повлечет за собой скользящее смещение стопорного пролома 140 в направлении стрелки 218, а затем произойдет отцепление от него, обеспечивая возможность осевого смещения скобы и ее извлечения. Однако следует отметить, что с помощью другой модификации (не показана) более длинная нога 31 скобы 30 остается запертой внутри защитного цилиндра 34.

Ниже описаны фиг.7 и 8, изображающие управляющий механизм по настоящему изобретению. На фиг.7А и 7В управляющий элемент 120 показан над элементом 110 направляющей дорожки и с одним замковым узлом 66. Из этих чертежей также видно, что управляющий элемент 120 способен только на двухкоординатное смещение вследствие выступания штифтов 118 от элемента 110 направляющей дорожки в соответствующие крестообразные углубления 124 управляющего элемента 120. В соответствии с вариантом осуществления изобретения управляющий элемент 120 смещается в нейтральное положение фиг.7А одной или более подходящими пружинами (не показаны).

На фиг.7А управляющий элемент 120 находится в нейтральном положении и в этом конкретном варианте осуществления ни один из штырей 130 следящего механизма не зацеплен с соответствующим зубцом 82 кулачка барабанного кулачка 80. На фиг.7В изображено положение, в котором управляющий элемент 120 скользящим образом перемещен в направлении стрелки 222, посредством чего один из штырей 130 следящего механизма зацепляет обращенный к нему зубец 82 кулачка, скользящий относительно его кулачковой поверхности, вызывая соответствующее угловое смещение (поворот) замкового узла 66 в направлении по стрелке 226.

На фиг.8A-8F изображен наложенный вид сверху, показывающий пунктирными линиями управляющий элемент 120 и сплошными линиями барабанный кулачок 80. Как уже упомянуто выше, управляющий элемент 120 содержит четыре набора из трех штырей 130 следящего механизма, где каждый набор соответствует одному замковому узлу 66. На фиг.8A-8F этот набор штырей следящего механизма, который соответствует показанному барабанному кулачку 80, показан пунктирными линиями для того, чтобы отличить его от других наборов штырей следящего механизма, не показанных пунктирными линиями. Для объяснения последовательности манипуляций, рассматриваемые штыри следящего механизма обозначены ссылочными позициями 130А, 130В и 130С. Дополнительно имеется показанный один штифт 118 (другие удалены для ясности), выступающий от элемента 110 направляющей дорожки (не показан), способный скользить внутри крестообразного углубления 124.

Обращаясь сначала к фиг.8А, отметим, что управляющий элемент 120 показан в своем нейтральном положении так, что штифт 118 элемента 110 направляющей дорожки расположен в центре внутри крестообразного углубления 124. В этом положении ни один из штырей 130А, 130В или 130С следящего механизма не зацеплен ни с одним из зубцов барабанного кулачка 80.

На фиг.8В изображено положение после смещения управляющего элемента 120 в направлении стрелки 232, после чего рабочий штырь 130В следящего механизма сталкивается с зубцом 82А кулачка, вызывая поворот барабанного кулачка 80 в направлении против часовой стрелки, по стрелке 236.

Дальнейшее смещение управляющего элемента 120 в том же направлении, по стрелке 232, влечет за собой разъединение рабочего штыря 130В следящего механизма из рабочего кулачка 82А к зацеплению со следующим рабочим зубцом 82С кулачка внутреннего набора зубцов кулачка, приводя к повороту барабанного кулачка 80 в направлении по часовой стрелке, как показано стрелкой 238. Теперь управляющий элемент 120 находится на конце своего хода вниз после того, как штифт 118 достигнет конца соответствующего участка крестообразного углубления 124. Теперь необходимо возвратить управляющий элемент 120 в его нейтральное положение в направлении по стрелке 242, после чего рабочий штырь 130В следящего механизма снова столкнется с рабочим зубцом 82А кулачка, на сей раз встречаясь с ним на его внутренней поверхности, вызывая поворот барабанного кулачка 80 в направлении по часовой стрелке в соответствии со стрелкой 238.

Как только управляющий элемент 120 достигнет своего нейтрального положения, как на фиг.8D, его можно также перемещать в направлении слева направо. При смещении управляющего элемента 120 вправо, то есть в направлении стрелки 242, рабочий штырь 130С следящего механизма столкнется с рабочим зубцом 82 В кулачка, придавая барабанному кулачку 80 вращение в направлении против часовой стрелки в соответствии со стрелкой 236. Дальнейшее смещение управляющего элемента 120 в том же направлении согласно стрелке 242 влечет за собой столкновение рабочего штыря 130С следящего механизма с другим рабочим зубцом 82С кулачка, вызывая поворот барабанного кулачка 80 в направлении по часовой стрелке, как показано стрелкой 238.

Подобным образом и одновременно все замковые узлы вращаются каждый раз, когда перемещается управляющий элемент 120. Однако его можно выполнить таким образом, что некоторые отдельные смещения управляющего элемента не обязательно будут приводить к соответствующему повороту одного или более замковых узлов. Дополнительно следует оценить, что предварительно можно разработать так называемую открывающую комбинацию замка для любой желаемой конфигурации и длины последовательности смещений.

Хотя в показанной выше последовательности манипуляций барабанный кулачок 80 поворачивался в направлении и по часовой стрелке, и против часовой стрелки, следует оценить, что при конкретном варианте осуществления такое угловое смещение в одном направлении зависит, однако, от конкретной конструкции зубцов кулачка и других геометрических соображений.

После завершения предварительно определенных последовательных смещений управляющего элемента 120 все замковые узлы 66 ориентируются так, что периферийное углубление 72 дисковых элементов 70 обращается к соответствующим стопорным ушкам 58, посредством чего стопорные ушки 58 самопроизвольно перемещаются в углубления 72 под действием смещения пружины 57, таким образом отпирая замок, как описано выше.

Хотя вышеописанное раскрытие относится к смещению стопорного элемента 56 в зацепление с дисковыми элементами 70, следует оценить, что это является просто примером и упомянутое действие смещения можно опустить. Однако упомянутое смещение помогает получить незапертое положение, так что стопорный элемент нельзя будет легко и умышленно переместить, например, с помощью тряски и т.д.

Для дальнейшего понимания изобретения рассмотрим фиг.9А-9С, изображающие стопорный элемент 56 и замковые узлы 66 на изометрическом виде снизу, на которых для ясности отдельные замковые узлы идентифицированы ссылочными позициями 66А, 66В, 66С и 66D с их соответствующими элементами, обозначенными теми же ссылочными позициями.

На фиг.9А только стопорное ушко 58С проходит напротив соответствующего периферийного углубления 72С замкового узла 66С, в то время как стопорные ушки 58А, 58В и 58D упираются в периферийные поверхности своих соответствующих дисковых элементов 70А, 70В и 70D соответственно, так что стопорный элемент 56 нельзя переместить под углом в его незапертое положение.

На фиг.9 В замковые узлы 66 дополнительно повернуты, посредством чего периферийные углубления 72А, 72С и 72D обращены к соответствующим периферийным ушкам 58А, 58С и 58D соответственно. Однако вследствие того, что периферийное углубление 72В еще не обращено к своему соответствующему стопорному ушку 58В, препятствуется поворот стопорного элемента 56 в открытое положение, то есть в зацепление стопорных ушек 58 в периферийных углублениях 72. На фиг.9С все замковые узлы 66А-66D завершили свои угловые смещения (повороты) в соответствующее положение, в котором стопорные ушки 58A-58D смещены в периферийные углубления 72A-72D соответственно, вызывая вращательное смещение стопорного элемента 56 в направлении стрелки 256.

На фиг.10А-10С изображены изометрические виды снизу, которые относятся к механизму возврата замка. Механизм возврата необходим, чтобы начинать каждый управляющий цикл соединения с так называемого "нулевого положения", чтобы в конце предварительно определенных последовательных смещений все периферийные углубления обратились к соответствующим стопорным ушкам, позволяя замку переместиться в незапертое положение. На фиг.10А-10С представлены изометрические виды снизу, на которых замковые узлы идентифицированы ссылочными позициями 66A-66D, а их соответствующие компоненты идентифицированы теми же характеризующими ссылочными позициями. Для ясности, дисковые элементы отсечены и только один дисковый элемент 70В изображен пунктирными линиями для того, чтобы показать его соответствующее положение.

Элемент 88 возврата содержит четыре плеча, каждое выполнено на своем конце с плоской зацепляющей кулачок поверхностью 88А-88D, каждая соответствует кулачку 76A-76D возврата соответственно. Каждый из кулачков 76A-76D возврата имеет каплеобразную форму по существу с плоским участком 77A-77D основания соответственно, посредст