Перфорированная конструкция обшивки для систем с ламинарным обтеканием

Иллюстрации

Показать всеИзобретения относятся к области авиации. Наружная обшивка (100) аэродинамического тела (40) имеет перфорационные отверстия, расположенные в направлении вдоль размаха крыла в группах или пучках (250). Каждое перфорационное отверстие представляет собой микрощель с длиной от 100 до 3000 мкм и шириной от 50 до 250 мкм. Воздух отсасывается через микрощели из пограничного слоя, обтекающего наружную обшивку, для обеспечения управления пограничным слоем. В каждом пучке схема расположения, размер и ориентация микрощелей заданы так, чтобы обеспечить интерференцию с взаимным ослаблением возмущений потока, возникающих вследствие отсасывания. Пространственный спектр схемы расположения перфорационных отверстий пучка характеризуется отсутствием значительной энергии при заданных длинах волн заранее определенных неустойчивостей течения. Аэродинамическое тело дополнительно включает в себя силовые нервюры, проходящие параллельно пучкам (250) рядов перфорационных отверстий, и перфорированную внутреннюю пластину (400), обеспечивающую дроссельное управление частью потока, отсасываемой через группу пучков. Изобретения направлены на минимизации возбуждения неустойчивостей течения в пограничном слое. 5 н. и 26 з.п. ф-лы, 12 ил.

Реферат

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ

Данная заявка базируется на предварительной заявке на патент США 60/373 653, поданной 18 апреля 2002, и притязает на приоритет данной заявки в соответствии с Разделом 35 Кодекса законов США, §119(е), и статьей 8 РСТ, при этом содержание указанной заявки включено в данное описание во всей своей полноте в качестве ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Данное изобретение относится к созданию конструкции перфорированной обшивки для применения управления ламинарным потоком посредством отсасывания воздуха из пограничного слоя.

ИЗВЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В данной области техники широко известно, что на условия ламинарного течения пограничного слоя текучей среды, обтекающей поверхность тела, могут влиять различные устройства. Кроме того, известно, что стабилизация условий ламинарного течения пограничного слоя может обеспечить уменьшение возникающего в результате поверхностного трения между текучей средой и телом. Это в особенности относится, например, к области конструирования летательных аппаратов, в которой улучшение условий ламинарного течения пограничного слоя и возникающее в результате меньшее поверхностное трение могут привести к потенциальной экономии топлива при работе летательного аппарата.

По этим причинам применение поверхностного отсасывания через пористую или перфорированную поверхность для стабилизации ламинарного пограничного слоя текучей среды, протекающей по или относительно поверхности, широко изучалось в течение многих десятилетий. Применительно к самолетам гражданской авиации известные устройства управления ламинарным течением, как правило, должны работать с максимальной эффективностью только при одних условиях, а именно при условиях полета на крейсерской скорости, и, таким образом, предназначены, в первую очередь, для этого рабочего режима.

Предпочтительным считалось применение поверхностного отсасывания посредством преднамеренно перфорированной поверхности, а не пористой поверхности, вследствие регулирования характеристик поверхности, которое может быть обеспечено за счет преднамеренного образования перфорационных отверстий, например, с заданными размерами, схемами расположения и расстояниями между ними. Известно образование таких перфорационных отверстий посредством сверления при механообработке, травления, прошивки отверстия электронным лучом или прошивки отверстий лазерным лучом. Типовые обычные конструкции перфорационных отверстий позволяют получить перфорационные отверстия, которые представляют собой по существу малые отверстия с круглыми формами в плане или круглыми формами сечения, с диаметром, который значительно меньше толщины пограничного слоя, обтекающего поверхность. Типовые диаметры перфораций или отверстий обычно находятся в диапазоне от 50 до 100 мкм. Типовые обычные расстояния между соседними перфорационными отверстиями находятся в диапазоне от 200 до 5000 мкм.

В соответствии с известным уровнем техники отверстия или перфорации, как правило, предусмотрены со схемами их расположения, которые являются правильными и пространственно повторяющимися или аналогичными (например, по существу инвариантный относительно переноса) на больших участках поверхности. Примерами таких схем расположения являются шахматные конфигурации или сетки линейных рядов отверстий по существу с равным расстоянием между соседними отверстиями в каждом ряду и по существу одинаковым расстоянием от ряда до ряда. Плотность перфорационных отверстий, как правило, является постоянной для удобства механической обработки и т.п., но рассматривались преимущества пространственно изменяющейся пористости. Например, в патенте США 5 263 667 (Horstman) описана прямолинейная схема расположения перфорационных отверстий с пространственно изменяющейся плотностью перфорационных отверстий, выполненная с целью обеспечения по существу постоянной скорости отсасывания в зоне изменяющегося внешнего давления.

Нижеуказанные патенты США также по существу относятся к области управления пограничным слоем путем отсасывания: 5 884 873, 5 899 416, 6 050 523, 6 216 982 и 6 415 510.

Все известные схемы расположения перфорационных отверстий, описанные в работах, относящихся к известному уровню техники, являются общими в том смысле, что они не определяются исходя из какой-либо информации, относящейся к конструкции, форме, параметрам течения или в особенности неустойчивостям течения пограничного слоя, который обтекает перфорированную поверхность, и не отражают и не содержат подобной информации. Поскольку уменьшение и устранение таких неустойчивостей течения представляет собой главную задачу системы управления ламинарным течением в том виде, как она была осмыслена и разработана автором настоящего изобретения, было установлено, что все уже существующие или предложенные схемы расположения перфорационных отверстий обычных систем поверхностного отсасывания дают или неэффективные, или приводящие к нарушению функций результаты управления ламинарным течением. Основная причина такой неэффективности обусловлена физическими процессами, определяющими неустойчивость пограничного слоя.

Как известно специалистам в данной области техники, течения в пограничном слое, развивающиеся над стреловидным крылом, стреловидным вертикальным стабилизатором или стреловидным горизонтальным стабилизатором летательного аппарата, имеют три составляющие скорости и поэтому названы трехмерными течениями в пограничном слое. В то время как на переход ламинарного течения в турбулентное в двумерных пограничных слоях преобладающее влияние оказывают бегущие волны, известные как Tollmien-Schlichting-волны (TS-волны), трехмерные пограничные слои отличаются высокой неустойчивостью по отношению к вихрям установившегося поперечного потока (CF вихри), которые оказывают преобладающее влияние на процесс перехода ламинарного течения в турбулентное в условиях трехмерного потока.

Эксперименты показали, что отсасывание посредством обычной схемы расположения перфорационных отверстий в трехмерном пограничном слое имеет два противоположных эффекта, а именно эффект стабилизации благодаря изменению профиля средних скоростей и эффект нарушения устойчивости вследствие возбуждения вихрей установившегося поперечного потока из-за изменений и неравномерности распределения отсасывания. В этой связи см. работу H. Bippes (1999) "Basic experiments on transition in 3D boundary layers dominated by crossflow instability", Progress in Aerospace Sciences 35: 363-412, и работу D. Arnal, A. Seraudie, J.P. Archambaud "Influence of surface roughness and of suction on the receptivity of a swept-wing boundary layer", Laminar-Turbulent Transition, IUTAM Symposium, Sedona AZ, Sept. 13-17, 1999, Springer, 2000. Также было установлено путем исследования, что существует четкое ограничение степени отсасывания, которое может быть использовано для трехмерных пограничных слоев, при выходе за границы которого течение вблизи каждого отверстия становится достаточно "искаженным", чтобы заставить поток подвергнуться немедленному и необратимому переходу к турбулентности. Этот эффект называется "чрезмерным отсосом". В этой связи см. работу P. Wasserman и M. Kloker "DNS-investigations of the development and control of cross-flow vortices in a 3-D boundary-layer flow", Laminar-Turbulent Transition, IUTAM Symposium, Sedona AZ, Sept. 13-17, 1999, Springer, 2000.

При любой степени отсасывания схема расположения отверстий оказывает преобладающее влияние на неравномерность распределения отсасывания. Для значений отсасывающей силы ниже уровня "чрезмерного отсоса" автор настоящего изобретения ранее привел формулу для определения составляющих волнового числа распределения отверстий по поверхности, которые являются наиболее действенными при стимулировании неустойчивых состояний пограничного слоя. См. работу F. P. Bertolotti (2000), "Receptivity of three-dimensional boundary layers to localized wall roughness and suction", Phys. Fluids, Vol. 12, Number 7, pg. 1799-1809. В большинстве обычных случаев расстояние между соседними отверстиями меньше наименьшей длины волны усиленных возмущений. Теоретические результаты, полученные при допущении об идеально равномерном распределении отсасывания у стенки в пространстве, показывают, что как Tollmien-Schlichting-волны, так и вихри поперечного потока в сильной степени стабилизируются за счет отсасывания в отличие от вышеупомянутых экспериментальных полученных данных. Причину усматривают в изменениях или неравномерности фактического распределения отсасывания в экспериментах в результате различных явлений, которые приводят к нежелательным и неблагоприятным изменениям картины распределения отсасывания. А именно, автор настоящего изобретения считает, что следующие явления приводят к появлению таких нежелательных и неблагоприятных изменений в картине распределения отсасывания:

а) неизбежные неточности и допуски при прошивке отверстий или механической обработке, которые очень сильно влияют на общую эффективность управления ламинарным течением;

b) забивание перфорационных отверстий загрязняющим веществом или веществом в виде частиц во время работы;

с) блокирование перфорационных отверстий конструкцией, служащей опорой перфорированной обшивке;

d) неравномерность отсасывания во внутренних камерах отсоса, обеспечивающих приложение отсасывающей силы к перфорированной обшивке;

е) изменения внешнего давления в направлении хорды и

f) искажения течения вблизи перфорационного отверстия вследствие больших скоростей отсасывания.

Среди вышеупомянутых явлений явления, указанные под пунктами а), b) и с), приводят к изменениям геометрических характеристик перфорационных отверстий, в то время как явления, указанные под пунктами d), e) и f), вызывают изменения отсасывающей силы и условий течения. Все эти явления приводят к нежелательным изменениям картины отсасывания. Кроме того, эти явления могут иметь следствия, "взаимодействующие" друг с другом. Например, когда используется только одна камера отсоса или только небольшое количество камер отсоса под перфорированной обшивкой, явление е) сильно влияет на перепад давлений на обшивке и может привести к возникновению "чрезмерного отсоса" в некоторых местах, что приводит к искажениям потока в соответствии с явлением f).

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

С учетом вышеизложенного задачей изобретения является достижение следующих целей по отдельности или в сочетании:

обеспечить форму перфорационного отверстия и схему распределения перфорационных отверстий для устройства управления ламинарным течением, в котором используется отсасывание, которые позволяют преодолеть вредные или отрицательные последствия следующих явлений:

а) неизбежных ошибок прошивки отверстий или механической обработки;

b) забивания перфорационных отверстий;

с) блокирования конструкцией, служащей опорой перфорированной обшивке;

d) неравномерного отсасывания во внутренних камерах отсоса и

е) искажений потока вблизи перфорационного отверстия вследствие больших скоростей отсасывания;

обеспечить конструкцию перфорированной обшивки, которая компенсирует внешние изменения внешнего давления в направлении хорды;

обеспечить конструкцию перфорированной обшивки, которая обладает конструктивной жесткостью и позволяет избежать значительного ослабляющего влияния перфорационных отверстий; и

обеспечить конструкцию перфорированной обшивки, которая имеет высокую теплопроводность.

Кроме того, целью изобретения является избежание или преодоление недостатков конструкцией по известному уровню техники и обеспечение дополнительных преимуществ, которые очевидны из настоящего описания, формулы изобретения, реферата и чертежей.

Вышеуказанные цели были достигнуты согласно изобретению посредством устройства управления ламинарным течением, включающего в себя перфорированную обшивку, выполненную с многочисленными перфорационными отверстиями, расположенными в виде схемы, имеющей пространственный спектр по существу с отсутствием энергии на заранее заданных длинах волн. Выражение "по существу с отсутствием энергии" следует понимать применительно к дополнительной максимальной энергии, превышающей средний фоновый энергетический уровень "шумов", возникающий из-за неизбежных неточностей механической обработки и т.п. Предпочтительно указанные заранее заданные длины волн представляют собой длины волн с заранее заданных неустойчивостей потока и в особенности наиболее нестабильных возмущений, возникающих в пограничном слое, обтекающем перфорированную обшивку, в частности при расчетных условиях работы устройства управления ламинарным течением, таких как условия полета летательного аппарата на крейсерской скорости для соответствующего летательного аппарата.

Предпочтительный вариант осуществления или вид изобретенной схемы расположения и формы перфорационных отверстий включает в себя множество простирающихся в продольном направлении перфорированных зон или групп рядов перфорационных отверстий, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга и которые здесь названы "пучками (рядов)". Наиболее предпочтительно, если эти проходящие в продольном направлении пучки выровнены по существу параллельно (например, в пределах 10° - предпочтительно 5° от параллели) переднему краю поверхности, выполненной с перфорационными отверстиями, например перфорированной обшивки аэродинамического профиля. Выражение "по существу параллельно" также допускает небольшую сходимость пучков относительно друг друга от корневой части до концевой части аэродинамического профиля, например, в направлении сужения аэродинамического профиля. Пучки отделены друг от друга в поперечном направлении неперфорированными зонами.

Каждый пучок включает в себя множество перфорационных отверстий, расположенных так, чтобы обеспечить пространственный спектр каждого соответствующего пучка, который имеет уменьшенную энергию или предпочтительно лишен энергии (свыше общего или среднего энергетического уровня "шумов") при заранее заданных длинах волн. Это в особенности достигается путем размещения перфорационных отверстий заданного пучка так, чтобы возмущения в потоке, создаваемые вследствие отсасывания через несколько перфорационных отверстий из пучка, взаимно гасили друг друга или, по меньшей мере, приводили к взаимному ослаблению друг друга за счет интерференции с взаимным ослаблением при этих заранее определенных длинах волн. Предпочтительно данные длины волн представляют собой длины волн наиболее неустойчивых возмущений, возникающих в пограничном слое, обтекающем перфорированную обшивку. Предпочтительно каждое перфорационное отверстие имеет форму удлиненной микрощели, имеющей ширину в диапазоне от 50 до 250 мкм и длину в диапазоне от 100 до 3000 мкм.

В соответствии с дополнительным признаком варианта осуществления изобретения устройство управления ламинарным течением дополнительно включает в себя поддерживающую конструкцию, которая расположена под перфорированной наружной обшивкой и служит ей опорой. Поддерживающая конструкция предпочтительно конструктивно объединена с наружной перфорированной обшивкой, например присоединена к наружной перфорированной обшивке, только в неперфорированных зонах поверхности между соответствующими пучками рядов перфорационных отверстий. В особо предпочтительном варианте осуществления поддерживающая конструкция включает в себя продольные нервюры, проходящие параллельно соседним пучкам. В соответствии с дополнительным предпочтительным признаком изобретения поддерживающая конструкция дополнительно включает в себя внутренний перфорированный элемент, такой как перфорированный внутренний пластинообразный элемент, конструктивно объединенный с нервюрами внизу и расположенный на определенном расстоянии от перфорированной наружной обшивки для образования камер, соответственно ограниченных перфорированной наружной обшивкой, соседними парами нервюр и внутренним перфорированным элементом. Внутренний перфорированный элемент имеет вторые перфорационные отверстия, которые позволяют образовать внутреннюю поверхность с заранее заданной и изменяющейся пористостью для компенсации изменений внешнего давления и тем самым обеспечить заданную скорость отсасывания через перфорированную поверхность обшивки во всех местах в направлении хорды. В частности, отсасывающая сила будет приложена к стороне внутреннего перфорированного элемента, противоположной по отношению к наружной перфорированной обшивке, так чтобы приложить отсасывающую силу к камерам, что, в свою очередь, приводит к приложению отсасывающей силы к основным перфорационным отверстиям перфорированной наружной обшивки. И внутренний перфорированный элемент, и наружная перфорированная обшивка соединен(-а) с нервюрами любым пригодным образом, но предпочтительно они могут быть выполнены за одно целое, например, путем экструзии в виде целостного элемента.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для обеспечения возможности более четкого понимания изобретения оно будет описано далее в связи с приведенными в качестве примера вариантами осуществления со ссылкой на сопровождающие чертежи, в которых:

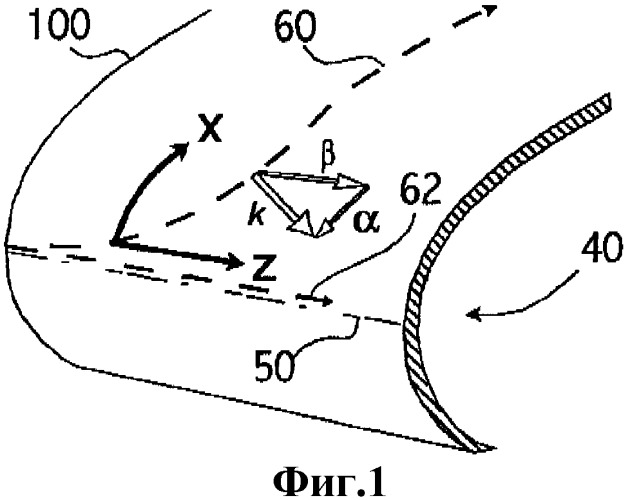

фиг.1 представляет собой схематичный вид в перспективе части передней кромки аэродинамического профиля, выполненного в соответствии с изобретением, показывающий систему координат, используемую для отсчета;

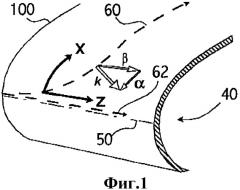

фиг.2 представляет собой диаграмму устойчивости, показывающую зависимость волнового числа в направлении вдоль размаха крыла от длины дуги вдоль поверхности аэродинамического профиля типичного летательного аппарата при полете на крейсерской скорости;

фиг.3 представляет собой график, показывающий дисперсионные соотношения волновых чисел в выбранных местах в направлении хорды в связи с примером по фиг.2;

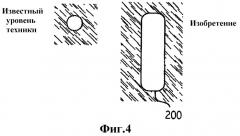

фиг.4 представляет собой схематичный вид в плане, показывающий типовую обычную перфорацию или отверстие, имеющее круглую форму, а также типовое перфорационное отверстие в виде микрощели согласно изобретению, имеющее удлиненную форму;

фиг.5 представляет собой графическое изображение амплитуд скорости для трех приведенных в качестве примера схем расположения отсасывающих перфорационных отверстий, а именно для одного ряда обычных отверстий в случае (а) и случае (b) и одного ряда микрощелей по изобретению в случае (с);

фиг.5А показывает результаты преобразования Фурье для трех схем расположения отсасывающих перфорационных отверстий, связанных с фиг.5;

фиг.6 представляет собой схематичный вид в плане одного пучка или продольной полоски из нескольких рядов микрощелей в соответствии с изобретением, также показанной на увеличенном изображении, с длинной осью микрощелей, совпадающей с продольным направлением пучка;

фиг.6А представляет собой вид, аналогичный виду по фиг.6, но показывающий микрощели с их длинными осями, ориентированными под заранее заданным косым углом непараллельно и неперпендикулярно по отношению к продольному направлению пучка;

фиг.6В представляет собой дополнительный вид, аналогичный видам по фиг.6 и 6А, но показывающий расположение круглых микроотверстий в соответствии с пространственной схемой расположения согласно изобретению;

фиг.7 представляет собой трехмерное графическое изображение результата двойного преобразования Фурье для спектра, создаваемого одним пучком рядов микрощелей согласно изобретению, подобным показанному на фиг.6;

фиг.7А представляет собой графическое изображение, аналогичное графическому изображению по фиг.7, но показывающее результат двойного преобразования Фурье для спектра, создаваемого одним пучком рядов микрощелей, ориентированных в соответствии с фиг.6А;

фиг.8 представляет собой трехмерное графическое изображение, показывающее пространственный спектр обычной схемы расположения и распределения отсасывающих отверстий, подобных показанным на виде в плане в верхней части фигуры;

фиг.9 представляет собой диаграмму спектра, по существу соответствующую фиг.7А, для определенных приведенных в качестве примера параметров перфорационных отверстий, относящихся к схеме расположения перфорационных отверстий в виде микрощелей согласно изобретению, которая показана на виде в плане в верхней части фигуры;

фиг.10 представляет собой схематичный вид в перспективе части зоны передней кромки аэродинамического профиля летательного аппарата, имеющей множество параллельных расположенных на определенном расстоянии друг от друга пучков рядов микрощелей, при этом микрощели расположены с разной ориентацией в разных местах в направлении хорды, а именно соответственно расположены по существу перпендикулярно к локальной ориентации линии обтекания потенциального потока в каждом месте в направлении хорды, как показано на увеличенных подробных изображениях фигуры;

фиг.11 представляет собой схематичное сечение части конструкции аэродинамического профиля по изобретению, включающей в себя наружную перфорированную обшивку и поддерживающую конструкцию, включающую в себя продольные нервюры; и

фиг.12 представляет собой схематичный местный вид в перспективе с разрезом, аналогичный виду по фиг.11, но показывающий другой вариант осуществления конструкции аэродинамического профиля в соответствии с изобретением, дополнительно включающей в себя перфорированный внутренний пластинчатый элемент для компенсации давления.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ВАРИАНТОВ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение далее будет описано в связи с примером, относящимся к аэродинамическому профилю, такому как вертикальный стабилизатор или основное несущее крыло летательного аппарата, которые представляют собой высокоэффективные и предпочтительные зоны применения изобретения. В качестве базы для дальнейшего рассмотрения фиг.1 схематично показывает базовую геометрию типичного аэродинамического тела 40, такого как часть аэродинамического профиля несущего крыла или т.п. летательного аппарата. Аэродинамическое тело 40 имеет наружную обшивку 100 и переднюю кромку 50. Когда это аэродинамическое тело 40, или в особенности аэродинамический профиль 40, движется сквозь воздух, свободный воздушный поток сталкивается с аэродинамическим телом 40 и "скользит" по аэродинамическому телу 40, тем самым создавая воздушный поток пограничного слоя над наружной обшивкой 100. Аэродинамическое тело 40 и, в частности, его передняя кромка 50 расположены под углом прямой стреловидности относительно направления свободного воздушного потока, и, следовательно, воздушный поток присоединяется вдоль передней кромки 50 с образованием линии 62 обтекания прямолинейной формы, проходящей параллельно передней кромке.

Для отсчета на фиг.1 дополнительно показана система координат, в которой "z" обозначает направление вдоль передней кромки (направление вдоль размаха крыла) и "x" обозначает направление, перпендикулярное к передней кромке (направление по хорде). Вследствие прямой стреловидности, упомянутой выше, линии обтекания воздушного потока за пределами пограничного слоя (потенциального потока), которые "отталкиваются" от линии 62 присоединения непосредственно вдоль передней кромки 50, создают криволинейную траекторию потока, показанную кривой пунктирной линией 60.

На картине потоков также показан усиленный вихрь поперечного потока с волновым вектором k, локально ориентированным по существу перпендикулярно к криволинейной траектории линии 60 свободного обтекания. Этот волновой вектор k состоит из составляющей с волновым числом β в направлении z вдоль размаха крыла и составляющей с волновым числом αr в направлении x хорды. Для каждой величины β величина αr задается волновым дисперсионным отношением, которое может быть определено экспериментально или путем вычислений обычным известным образом для соответствующих условий течения [параметров потока] в каждом соответствующем месте в направлении хорды заданного аэродинамического профиля.

Исходя из этих базовых моментов и соображений, рассмотренных в связи с фиг.1, основные отличительные признаки изобретения сначала будут теоретически разработаны в нижеприведенном описании, и затем будут описаны определенные конкретные примеры и случаи их применения.

На фиг.2 и 3 показаны соответствующие зоны устойчивых и неустойчивых длин волн в направлении вдоль размаха крыла и волновые числа для вихрей установившегося поперечного потока в зависимости от места в направлении хорды (то есть длины дуги вдоль поверхности аэродинамического профиля) для случая полета типичного, приведенного в качестве примера крыла летательного аппарата на крейсерской скорости и высоте. Фактические числовые значения даны только в качестве типового примера и являются второстепенными по важности для идей и процедур, которые должны быть описаны. Таким образом, более точно, на фиг.2 показана диаграмма устойчивости для возмущений установившегося поперечного потока в зависимости от волновых чисел β потока в направлении вдоль размаха крыла относительно мест x/c в направлении хорды рядом с передней кромкой 50. Также показана выраженная в миллиметрах длина волны колебаний установившегося поперечного потока. В данном примере волновое число β колебания установившегося поперечного потока в направлении вдоль размаха крыла остается по существу постоянным, когда он распространяется дальше по ходу течения, в то время как его волновое число αr в направлении хорды изменяется так, что волновой вектор k остается по существу нормальным (в пределах 5-10°) к линии 60 обтекания свободного потока (см. фиг.1). На фиг.3 показаны дисперсионные соотношения между β и αr в выбранных местах ниже по ходу течения. Фиг.2 и 3 совместно предоставляют информацию о волновых числах, необходимую для создания конструкции по настоящему изобретению.

Как было в общих чертах рассмотрено выше, неточности или допуски при прошивке отверстий и механической обработке, а также забивание перфорационных отверстий оказывают существенное влияние на спектр, то есть на распределение длин волн характеристик отсасываемой части потока вокруг перфорационных отверстий. Для приводимого в настоящем описании демонстрационного примера, предназначенного для иллюстрации данных эффектов, приняты следующие довольно обычные допуски: прошивка отверстий +/- 15 мкм и размещение центров отверстий +/- 20 мкм. Кроме того, на основе осмотра перфорированной обшивки после использования как в аэродинамической трубе, так и при применении летательного аппарата было установлено, что большое количество отверстий оказываются засоренными материалом в виде макрочастиц и загрязняющими частицами. Для настоящего примера приняты обычные уровни засоренности от 10 до 14% (то есть от 1 на 10 отверстий до 1 на 7 отверстий оказываются забитыми).

Наличие этих допусков на механическую обработку, а также забивание приводят к изменениям в распределении отсасывания при всех длинах волн. Поскольку энергия при данных длинах волн пропорциональна максимальной скорости отсасывания через отверстие или перфорационное отверстие, самый простой способ уменьшения отрицательного влияния неточностей при прошивке отверстий состоит в увеличении общей пористости и тем самым уменьшении максимальной скорости отсасывания для заданного суммарного отсасываемого воздушного потока. Что касается забивания, то использование щелей вместо круглых отверстий приводит к снижению остроты проблемы забивания, но удлиненные щели или пазы, имеющие значительную длину, оказывают вредное воздействие и, как правило, неприемлемы, поскольку они приводят к существенному снижению способности наружной обшивки выдерживать напряжения.

Изобретение позволяет преодолеть вышеуказанные проблемы путем использования "микрощелей" или "микропазов" 200 (см. фиг.4). Микрощели 200 по изобретению имеют по существу продолговатую форму в плане с длиной приблизительно 250 мкм и шириной приблизительно 70 мкм в настоящем примере. Как правило, микрощели согласно изобретению могут иметь длину в диапазоне от 100 до 3000 мкм, более предпочтительно фактическую максимальную длину 500 мкм и предпочтительную максимальную длину от 200 до 300 мкм, и ширину в диапазоне от 50 до 250 мкм и предпочтительную ширину у нижней границы данного диапазоне, например ширину, составляющую не более 100 или не более 80 мкм. Общая пористость, то есть отношение площади пропускного сечения отверстий к общей площади поверхности, предпочтительно составляет до приблизительно 10%, но практически предпочтительно приблизительно 5%. В сравнении с небольшими круглыми отверстиями по известному уровню техники, также показанными на фиг.4, микрощели 200, предпочтительно используемые согласно изобретению, обеспечивают большую площадь пропускного сечения и поэтому хорошо подходят для получения несколько более высоких уровней пористости, при этом удлиненная форма также делает вероятность забивания микрощелей 200 значительно меньшей по сравнению с вероятностью забивания небольших круглых отверстий. С другой стороны, длина микрощелей ограничена для избежания существенного снижения способности перфорированной наружной обшивки выдерживать нагрузки, которое имело бы место при более длинных щелях.

При дальнейшей разработке данного примера оптимизированная схема расположения перфорационных отверстий может быть создана за счет того, что сначала предусматривают использование простого единственного линейного ряда микрощелей 200, при этом длинная ось каждой микрощели 200 выровнена относительно продольного направления, в котором проходит ряд. Альтернативные схемы расположения со щелями, ориентированными под заранее заданным углом относительно направления 60 локального свободного потока, предпочтительны рядом с передней кромкой 50 аэродинамического тела 40 (как будет дополнительно рассмотрено ниже в связи с фиг.6 и 6А) и в случаях высоких уровней отсоса. В настоящем наиболее простом примере в единственном ряде микрощелей расстояние между последовательно расположенными микрощелями составляет 400 мкм, что создает периодическую картину с периодическим интервалом 650 мкм (то есть образованным из длины микрощели, составляющей 250 мкм, и расстояния между микрощелями в продольном направлении, составляющего 400 мкм). Эта периодичность физической картины расположения перфорационных отверстий приводит к определенному спектральному распределению физической картины, а также возмущений потока, создаваемых ей, как будет рассмотрено далее.

На фиг.5 и 5А представлено сравнение спектров скоростей отсасывания для трех рядов перфорационных отверстий, которые все имеют одинаковый суммарный или средний поток массы. На фиг.5 показано схематическое изображение амплитуд скоростей потока соответственно для трех рядов перфорационных отверстий (а), (b) и (с). Ряд (а) со ссылочной позицией 700 представляет собой ряд отверстий диаметром 50 мкм с обычной геометрией отверстий, расположенных на расстоянии 0,5 мм друг от друга, с вероятностью забивания, составляющей 15%, и максимальной скоростью 1. Другими словами, незасоренные отверстия дают скорость потока, равную 1, в то время как засоренные отверстия не дают никакой скорости потока, то есть скорость потока, равную 0. Ряд (b) со ссылочной позицией 702 представляет собой ряд таких же отверстий, что и в ряде (а) 700, с обычной геометрией отверстий, но с нулевой вероятностью забивания, то есть без каких-либо засоренных отверстий. Ряд (с) со ссылочным номером 730 представляет собой ряд микрощелей согласно настоящему примеру осуществления изобретения, характеризующихся отсутствием забивания и максимальной скоростью 0,26 для каждого отверстия. Следует отметить, что больший размер микрощели по сравнению с обычными отверстиями приводит к получению той же суммарной массовой скорости воздушного потока с меньшей максимальной скоростью для каждого перфорационного отверстия. Эти результаты были получены путем усреднения 1000 конфигураций, каждая из которых имела заданные случайным образом уровни забивания, выраженные в процентах, и допуски на обработку в пределах их допустимого диапазона.

Фиг.5А представляет собой график, показывающий результат преобразования Фурье для спектров волновых чисел β профилей потоков, создаваемых соответствующими рядами 700, 702 и 730, при этом соответствующие спектры обозначены соответствующими ссылочными позициями 700', 702', 730'. Как можно видеть, спектр 730' микрощелей дает приблизительно трехкратное уменьшение амплитуды при всех волновых числах в сравнении с обычной геометрией (b) 702'. Это уменьшение обусловлено более низкой максимальной скоростью потока через щели. Более важно то, что микрощели обеспечивают 30-50-кратное уменьшение амплитуды по существу при всех волновых числах по сравнению с обычной конфигурацией (а) 700', которая в большей степени характерна для реальных обычных перфорированных пластин с засорением. Таким образом, микрощели позволяют существенно минимизировать влияние допусков на прошивку отверстий и обработку, а также забивания.

Тем не менее данное уменьшение было достигнуто в настоящем примере за счет введения большого пика 732' амплитуды (β=9,66° 1/мм) в пределах полосы зоны усиленных неустойчивых режимов поперечного потока, обозначенной серой зоной на фигуре. Из-за этого пика простое, или правильное, расположение рядов микрощелей приводит к худшим рабочим характеристикам по сравнению с обычной схемой расположения, у которой первый большой пик находится вне усиленной зоны. Именно такой нежелательный пик 732' может быть и будет "удален" или "уничтожен" за счет интерференции с взаимным ослаблением согласно изобретению, как будет рассмотрено ниже. Следует отметить, что размещение микрощелей ближе друг к другу, например с периодическими интервалами 0,5 мм, приведет к смещению пика 732' амплитуды только за границу усиленного диапазона. В то время как этот интервал представляет собой опцию в данном примере (и при последующих действиях также используется данный интервал), существуют другие случаи применения ламинарного течения, в которых данная опция недоступна. Для демонстрации универсальности и высокой эффективности метода и устройства по изобретению изобретенная схема расположения перфорационных отверстий, дающая высокие показатели работы, далее будет разработана с выбранным интервалом.

При использовании основной идеи данного изобретения, а именно того, что полный результирующий спектр всей схемы расположения отверстий должен иметь по существу пренебрежимо малую энергию (свыше базового уровня "шумов") при волновых числах возмущений неустойчивого течения, потенциально вредное воздействие пика 732' при β+ = 9,66 1/мм будет устранено за счет преднамеренного введения другого возмущения течения посредством другого ряда микрощелей с составляющей спектра, которая будет интерферировать с взаимным усилением с нежелательным пиком 732' при соответствующей длине волны. Это осуществляется посредством создания группы рядов микрощелей, называемой здесь "пучком" 250, таким образом, что общая геометрия всего пучка, подвергнутая преобразованию Фурье, по существу не будет иметь никакой результирующей амплитуды (например, вследствие интерференции с взаимным ослаблением) при рассматриваемых в направлении течения волновых числах αr + колебаний поперечного потока с волновым числом β=β+ в направлении вдоль размаха крыла. Следует отметить, что если наиболее усиленные колебания представляли собой бегущую волну, то было бы выбрано значение αr, соответствующее данному типу колебаний. Настоящее изобретение не ограничено установившимися типами поперечных потоков.

На фиг.3 показано, что при выборе x/c=0,0076 для данного примера, β+=9,66 соответствует αr +=6,4 1/мм. Далее, образуя пучок 250 из небольшого числа N рядов микрощелей, например из восьми рядов, расположенных по существу вблизи в направлении хорды, и принимая точное местоположение xn в направлении течения и фазу φn в направлении вдоль размаха крыла (и возможно ширину rn) каждого ряда в качестве неизвестных, которые минимизирует квадрат функции преобразо