Антитела к a -пептиду и их применение

Иллюстрации

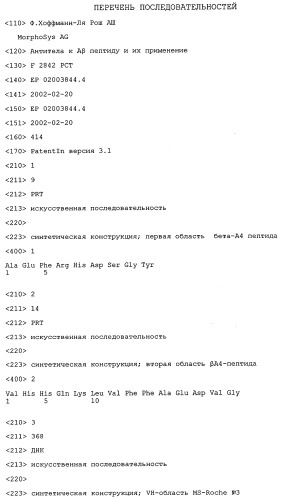

Показать всеНастоящее изобретение относится к области биотехнологии. Предложены варианты антител, специфически распознающие две области пептида β-A4, характеризующиеся перечнем аминокислотных остатков. Первая область распознаваемого пептида содержит аминокислотную последовательность AEFRHDSGY или ее фрагмент, а вторая область содержит аминокислотную последовательность VHHQKLVFFAEDVG или ее фрагмент. Описаны молекулы нуклеиновых кислот, кодирующие молекулы антител, предлагаемые в изобретении, векторы и хозяева, которые содержат указанные молекулы нуклеиновых кислот. Раскрыты способы получения и оптимизации антител, фармацевтические композиции на основе антител и способ их получения, а также набор на основе антител и различные применения антител. Использование изобретения обеспечивает высокоспецифичные антитела к пептиду β-А4, что может найти применение для диагностики различных заболеваний, опосредованных пептидом β-А4. 14 н. и 15 з.п. ф-лы, 15 ил., 10 табл.

Реферат

Изобретение относится к молекулам антител, которые обладают способностью специфически распознавать две области пептида β-А4, где первая область содержит аминокислотную последовательность AEFRHDSGY, представленную в SEQ ID NO:1, или ее фрагмент, и где вторая область содержит аминокислотную последовательность VHHQKLVFFAEDVG, представленную в SEQ ID NO:2, или ее фрагмент. Кроме того, в изобретении описаны молекулы нуклеиновых кислот, кодирующие молекулы антител, и векторы и хозяева, которые содержат эти молекулы нуклеиновых кислот. Кроме того, настоящее изобретение относится к композициям, предпочтительно фармацевтическим или диагностическим композициям, которые содержат соединения, предлагаемые в изобретении, а также к конкретному применению молекул антител, молекул нуклеиновых кислот, векторов или хозяев, предлагаемых в изобретении.

В описании процитирован ряд документов. Каждый из процитированных в описании документов (включая любые спецификации, инструкции и т.д. производителей) включен в настоящее описание в качестве ссылки.

Примерно в 70% всех случаев деменция является следствием болезни Альцгеймера, которая связана с избирательным поражением областей головного мозга и нервных цепей, имеющих решающее значение для умственной способности. Болезнь Альцгеймера характеризуется наличием нейрофибриллярных сплетений в пирамидальных нейронах гиппокампа и многочисленных амилоидных бляшек, состоящих в основном из плотного ядра отложений амилоида и неслитых оболочек.

Внеклеточные невритные бляшки содержат большие количества в основном фибриллярного пептида, обозначаемого как «амилоид β», «А-бета», «Aβ4», «β-А4» или «Аβ» (см. у Selkoe, Ann. Rev. Cell Biol. 10, 1004, сс.373-403, Коо, PNAS т. 96, 1999, сс.9989-9990, US 4666829 или Glenner, BBRC 12, 1984, сс.1131). Этот амилоид β образуется из «протеина-предшественника Альцгеймера /протеина-предшественника β-амилоида» (АРР). АРР - общее название связанных с мембраной гликопротеинов (см. у Sisodia, PNAS, т. 89, 1992, сс.6075), и они чувствительны к эндопротеолитическому расщеплению в Аβ-последовательности протеазой плазматической мембраны, α-секретазой (см. Sisodia (1992), loc. cit.). Кроме того, другие виды секретазной активности, в частности, β-секретазная и γ-секретазная активность, приводят к внеклеточному высвобождению β-амилоида (Аβ), который содержит либо 39 аминокислот (Аβ39), либо 40 аминокислот (Аβ40), либо 42 аминокислоты (Аβ42), либо 43 аминокислоты (Aβ43); см. у Sinha, PNAS 96, 1999, cc. 11094-1053; Price, Science 282, 1998. сс.1078-1083; WO 00/72880 или Hardy, TINS 20, 1997, с. 154.

Установлено, что Аβ существует в виде нескольких встречающихся в естественном состоянии форм, при этом встречающиеся в организме человека формы обозначают, как указано выше, т.е. Аβ39, Aβ40, Aβ41, Aβ42 и Аβ43. Наиболее известная форма Аβ42 имеет следующую аминокислотную последовательность (начиная с N-конца):

DAEFRHDSGYEVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVVIA (SEQ ID NO:27).

В Аβ41, Аβ40, Аβ39 отсутствуют С-концевые аминокислоты A, IA и VIA соответственно. В Аβ43-форме на С конце присутствует остаток треонина, дополнительный по сравнению с С-концом описанной выше последовательности (SEQ ID NO:27).

Установлено, что время, необходимое для образования ядра Аβ40-фибрилл, существенно превышает время, необходимое для образования ядра Aβ42-фибрилл; см. у Коо, loc. cit. и Harper, Ann. Rev. Biochem. 66, 1997, cc. 385-407. В обзоре Wagner, J. Clin. Invest. 104, 1999, cc.1239-1332 указано, что Аβ42-форма чаще других связана с невритными бляшками и считается наиболее фибриллогенной in vitro. Существует также мнение, что Аβ42 служит в качестве «затравки» для связанной с нуклеацией полимеризацией упорядоченных некристаллических Аβ-пептидов; Jarrett, Cell 93, 1993, cc.1055-1058.

Следует подчеркнуть, что процессинг модифицированного АРР и/или образование внеклеточных бляшек, содержащих напоминающие белок отложения, известно не только в патологии, связанной с болезнью Альцгеймера, но обнаружено также у пациентов, которые страдают другими неврологическими и/или нейродегенеративными нарушениями. Эти нарушения включают среди прочего синдром Дауна, наследственное внутримозговое кровоизлияние с амилоидозом Дутча-типа, болезнь Перкинсона, ALS (амиотрофический боковой склероз), болезнь Крейтцфельдта-Якоба, связанную с ВИЧ деменцию и моторную невропатию.

Для предупреждения, лечения и/или облегчения нарушений и/или заболеваний, связанных с патологическим отложением амилоидных бляшек, разработаны средства и методы, которые или влияют на образование β-амилоидной бляшки, обладают способностью предупреждать агрегацию Аβ и/или участвуют в деполяризации уже сформировавшихся амилоидных отложений агрегатов амилоида-β.

Таким образом, с учетом серьезных поражений, связанных с изменением и/или патологическими биологическими особенностями амилоида, существует необходимость в создании средств и методов лечения связанных с амилоидом нарушений. В частности, требуются лекарственные средства, оказывающие воздействие на патологическую агрегацию амилоида или обладающие способностью участвовать в деполимеризации агрегированного Аβ. Кроме того, существует необходимость в диагностических методах, предназначенных для выявления среди прочего амилоидных бляшек.

Таким образом, техническая задача, положенная в основу настоящего изобретения, связана с решением указанных выше проблем.

Таким образом, настоящее изобретение относится к молекуле антитела, которая обладает способностью специфически распознавать две области пептида β-А4/Аβ4, где первая область содержит аминокислотную последовательность AEFRHDSGY (SEQ ID NO:1) или ее фрагмент, а вторая область содержит аминокислотную последовательность VHHQKLVFFAEDVG (SEQ ID NO:2) или ее фрагмент.

В контексте настоящего описания понятие «молекула антитела» относится к полным молекулам иммуноглобулинов, предпочтительно IgM, IgD, IgE, IgA или IgG, более предпочтительно IgG1, IgG2, IgG2b, IgG3 или IgG4, а также к фрагментам таких молекул иммуноглобулина, таким как Fab-фрагменты или VL-, VH- или CDR-участки. Кроме того, понятие относится к модифицированным и/или измененным молекулам антител, типа химерных или гуманизированных антител. Понятие относится также к модифицированным или измененным моноклональным или поликлональным антителам, а также к антителам, полученным с помощью рекомбинации или с помощью методов синтеза/синтезированным антителам. Понятие включает также интактные антитела и фрагменты/участки антител, типа разделенных легкой и тяжелой цепей. Fab, Fab/c, Fv, Fab', F(ab')2. Понятие «молекула антитела» относится также к производным антител, гетеровалентным антителам и конструкциям антител, типа одноцепочечных Fv-фрагментов (scFv) или слитых с протеинами антител. Более подробно понятие «молекула антитела» будет объяснено ниже в описании.

Понятие «специфическое распознавание» в контексте настоящего описания обозначает, что молекула антитела обладает способностью специфически взаимодействовать и/или связываться по меньшей мере с двумя аминокислотами каждой из двух областей β-А4, указанных в настоящем описании. Это понятие относится к специфичности молекулы антитела, т.е. ее способности различать специфические указанные выше области пептида β-А4 и другие области, не связанные с пептидом β-A4, или другой, не связанный с АРР протеин /пептид/(не связанный) тест-пептид. Таким образом, специфичность можно определять экспериментально с помощью методов, известных в данной области, и методов, представленных в настоящем описании. Такие методы включают (но, не ограничиваясь ими) Вестерн-блоттинг, анализы ELISA (твердофазный иммуноферментный анализ), РИА (радиоиммунный анализ), ECL, ИРМА (иммунорадиометрический анализ) и пептидное сканирование. Такие методы включают также определение значений KD, что проиллюстрировано также ниже в примерах. Пептидное сканирование (pep spot-анализ), как правило, применяют для картирования линейных эпитопов в полипептиде антигена. Первичную последовательность полипептида синтезируют последовательно на активированной целлюлозе с пептидами, перекрывающими друг друга. Распознавание определенных пептидов антителом, которое тестируют в отношении способности обнаруживать или распознавать специфический антиген/эпитоп, оценивают стандартным методом, основанным на появлении цветного окрашивания (используют вторичное антитело, конъюгированное с пероксидазой из хрена, и 4-хлорнафтол и перекись водорода), с помощью реакции хемолюминесценции или с помощью аналогичных методов, известных в данной области. При применении, в частности, реакций хемолюминесценции реакцию можно оценивать количественно. Если антитело взаимодействует с определенным набором перекрывающихся пептидов, то можно выводить минимальную последовательность аминокислот, необходимую для реакции; см. приведенный в качестве иллюстрации метод, описанный в примере 6, и прилагаемую таблицу 2.

Этот же анализ позволяет обнаруживать два различных кластера реактивных пептидов, что свидетельствует о распознавании прерывистого, т.е. конформационного эпитопа в антигенном полипептиде (Geysen, Mol. Immunol. 23, 1986, сс.709-715).

Помимо pepspot-анализа можно осуществлять также стандартный метод ELISA. Как продемонстрировано ниже в примерах, небольшие гексапептиды можно сливать с протеином и сенсибилизировать планшет для иммунного анализа и подвергать взаимодействию с антителами. Оценку можно осуществлять с помощью стандартного метода, основанного на появлении цветного окрашивания (например, с помощью вторичного антитела, конъюгированного с пероксидазой из хрена, и тетраметилбензина с перекисью водорода). Реакцию в определенных лунках оценивают по оптической плотности (ОП), например, при длине волны 450 нм. Типичный фоновый уровень (соответствует отрицательной реакции) может составлять 0,1 ОП, типичный для положительной реакции уровень может составлять 1 ОП. Это означает, что различие (соотношение) положительной/отрицательной реакции может быть более чем 10-кратным. Дополнительные детали приведены ниже в примерах. Другие количественные методы определения специфичности и способности «специфически распознавать» указанные две области пептида β-А4 представлены ниже в настоящем описании.

Понятие «две области пептида β-А4» относится к двум областям, которые характеризуются аминокислотными последовательностями, представленными в SEQ ID NO:1 и 2, которые относятся к N-концевым аминокислотам 2-10 и центральным аминокислотам 12-25 пептида β-А4. Понятие «пептид β-А4» в контексте настоящего описания относится к указанным выше формам Аβ39, Аβ41, Аβ43, предпочтительно Аβ40 и Аβ42. Аβ42-форма представлена также ниже как последовательность SEQ ID NO:27. Следует отметить, что понятие «две области пептида β-А4» относится также к «эпитопу» и/или «антигенной детерминанте», которые содержат две указанные выше области пептида β-А4 или их фрагменты. Согласно настоящему изобретению эти две области пептида β-А4 разделены (на уровне аминокислотной последовательности) в первичной структуре пептида β-А4 по меньшей мере одной аминокислотой, предпочтительно по меньшей мере двумя аминокислотами, более предпочтительно по меньшей мере тремя аминокислотами, более предпочтительно по меньшей мере четырьмя аминокислотами, более предпочтительно по меньшей мере пятью аминокислотами, более предпочтительно по меньшей мере шестью аминокислотами, более предпочтительно по меньшей мере девятью аминокислотами и наиболее предпочтительно по меньшей мере двенадцатью аминокислотами. Как указано в настоящем описании и подтверждено ниже в примерах, антитела/молекул антител, предлагаемые в изобретении, обнаруживают/взаимодействуют и/или связываются с двумя указанными выше областями пептида β-А4, где эти две области разделены (на уровне первичной структуры аминокислотной последовательности) по меньшей мере одной аминокислотой и где последовательность, разделяющая две области /«эпитопы», может содержать более десяти аминокислот, предпочтительно 14 аминокислот, более предпочтительно 15 аминокислот или 16 аминокислот. Например, Fab-фрагмент MSR-3 (в качестве молекулы антитела, предлагаемой в изобретении) распознает, обнаруживает /взаимодействует с двумя областями пептида β-А4, где первая область содержит аминокислоты 3 и 4 (EF), и вторая область содержит аминокислоты 18-23 (DVFFAED). Таким образом, разделяющая последовательность между областью/эпитопами, которые подлежат обнаружению/распознаванию, состоит из 13 аминокислот в первичной структуре аминокислотной последовательности. Аналогично этому IgGI MSR. №3.4H7, оптимизированные и зрелые молекулы антител, полученные из MSR-3 и входящие в состав каркасного участка IgGI, обнаруживают/взаимодействуют/связываются с двумя эпитопами/областями β-А4, которые находятся в первой области в положениях 1-4 (DAEF) и во второй области в положениях 19-24 (FFAEDV) указанных выше областей β-А4. Таким образом, IgG1 MSR №3.4Н7 распознает/обнаруживает/взаимодействует/связывается с двумя эпитопами/областями, которые на уровне первичной аминокислотной последовательности разделены 14 аминокислотами. Как будет более подробно описано ниже в примерах, созревание аффинности и превращение моновалентных Fab-фрагментов, предлагаемых в изобретении, в полноразмерные антитела в виде IgGI может приводить к определенному расширению эпитопов/областей, обнаруживаемых с помощью pepspot-анализа, ELISA и т.п. Таким образом, молекулы антител, предлагаемые в изобретении, обладают способностью одновременно и независимо распознавать две области пептида β-А4/Aβ4, где указанные области содержат аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:1 (или ее фрагменты), и аминокислотную последовательность, представленную в SEQ ID NO:2 (или ее фрагмент(ы)). Из-за возможного расширения эпитопов, что более подробно будет описано ниже, существует также вероятность того, что могут обнаруживаться/распознаваться аминокислоты, близко примыкающие к последовательностям SEQ ID NO:1 и 2, т.е. дополнительные аминокислоты являются фрагментами двух областей, подлежащих обнаружению/распознаванию. Таким образом, можно также предположить, что, например, первая аминокислота пептида Аβ (1-42), как он определен выше, т.е. D (аспарагиновая кислота), в фрагменте одного эпитопа будет обнаружена/распознана, или что аминокислоты, локализованные после области Аβ (1-42), соответствующей SEQ ID NO:2, будут обнаружены/распознаны. Эта дополнительная аминокислота может, например, представлять собой аминокислоту в положении 26 SEQ ID NO:27 (βА4/Аβ (1-42)), т.е. S (серин).

Понятие может относиться также к конформационному эпитопу, структурному эпитопу или к прерывистому эпитопу, состоящему из указанных двух областей или их фрагментов; см. также у Geysen (1986), loc. cit. В контексте настоящего описания конформационный эпитоп определен двумя или большим количеством дискретных аминокислотных последовательностей, разделенных на первичной последовательности, которые появляются вместе на поверхности, когда происходит укладка полипептида с образованием нативного протеина (Sela, Science 166, 1996, с.1365 и Laver, Cell 61, 1990, сс.553-556). Молекулы антител, предлагаемые в настоящем изобретении, вероятно, специфически связываются/взаимодействуют с конформационным(ыми)/структурным(и) эпитопом(ами), который(е) состоят из и/или содержат две описанные выше области β-А4 или их фрагменты, что будет подробнее описано ниже. Считается, что «молекулы антител», предлагаемые в настоящем изобретении, обладают одновременно и независимо двойной специфичностью по отношению к (а) аминокислотному участку, содержащему аминокислоты 2-10 (или его фрагменту(ам)) пептида β-А4, и (б) аминокислотному участку, содержащему аминокислоты 12-25 (или его фрагменту(ам)) пептида β-А4 (SEQ ID NO.27). Фрагменты или части этих участков содержат по меньшей мере две, более предпочтительно по меньшей мере три аминокислоты. Предпочтительные фрагменты или части расположены в первой области/участке SEQ ID NO:27 и имеют аминокислотные последовательности AEFRHD, EF, EFR, FR, EFRHDSG, EFRHD или HDSG и во второй области/участке SEQ ID NO:27 и имеют аминокислотные последовательности HHQKL, LV, LVFFAE, VFFAED VFFA или FFAEDV. Как отмечалось выше, эти фрагменты могут содержать также дополнительные аминокислоты или могут представлять собой части указанных выше фрагментов. Их конкретными примерами являются DAE, DAEF, FRH или RHDSG.

В данной области описан целый ряд антител, которые специфически распознают Аβ-пептиды. Эти антитела главным образом получают, осуществляя иммунизацию животных Аβ 1-40 или Аβ 1-42 или их фрагментами с использованием стандартных методик. Согласно опубликованным данным моноклональные антитела, которые получают путем иммунизации с использованием полного Аβ-пептида (1-40 или 1-42), распознают исключительно эпитоп, примыкающий к N-концу Аβ. Кроме того, примерами антител являются антитела ВАР-1 и ВАР-2 (Brockhaus, неопубликованные данные), которые получают иммунизацией мышей с помощью Аβ1-40 и которые распознают аминокислоты 4-6 в контексте более крупных Аβ-пептидов; см. ниже пример 7, таблица 2 и пример 12, таблица 7. Антитела, которые распознают среднюю часть Аβ, получают иммунизацией пептидами меньшего размера. Например, антитело 4G8, полученное иммунизацией Аβ-пептидом 1-24, распознает исключительно последовательность 17-24 (Kim, Neuroscience Research Communications 2, 1988, сс.121-130). Целый ряд других моноклональных антител был получен иммунизацией мышей выведенными из Ар фрагментами, и антитела, которые распознают С-конец Аβ1-40 и Аβ1-42, широко применяют для выявления и количественной оценки соответствующих Аβ-пептидов в биологических жидкостях и тканях с помощью ELISA, Вестерн-блоттинга и иммуногистохимических анализов (Ida и др., J. Biol. Chem. 271, 1996, сс.22908-22914; Johnson-Wood и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1994, 1997, сс.1550-1555; Suzuki и др. Science 264, 1994, сс.1336-1340; Brockhaus Neuro Rep. 9, 1998, сс.1481-1486). ВАР-17 представляет собой мышиное моноклональное антитело, полученное иммунизацией мышей Аβ-фрагментом 35-40. Оно специфически распознает С-конец Aβ1-40 (Brockhaus Neuroreport 9, 1998, сс.1481-1486).

Вероятно, для иммунизации зависящими от Т-клеток антигенами (которые часто являются слабыми иммунгенами) требуется протеолитическое расщепление антигена в эндосомах антигенпредставляющих клеток. Отбор in vivo высокоаффинных антител после иммунизации обеспечивается контактом Т-клеток-хелперов с антигенпредставляющими клетками. Антиген презентирующие клетки презентируют только короткие пептиды и не представляют полипептиды более крупного размера. Таким образом, эти клетки имеют сложный (но хорошо известный) механизм, предназначенный для эндоцитоза антигена(ов), расщепления антигена(ов) в эндосомах, объединения отобранных пептидов с пригодными молекулами МНС класса II и экспорта комплекса пептид-МНС на клеточную поверхность. Это имеет место, когда происходит специфическое распознавание антигена Т-клетками, что обеспечивает помощь созревающим В-клеткам. В-клетки, которые получили наибольшую помощь от Т-клеток, имеют предпочтительный шанс к превращению в секретирующие антитела клетки и к пролиферации. Этот факт свидетельствует о том, что процессинг антигенов с помощью протеолиза является важной стадией для генерации высокоаффинного гуморального иммунного ответа in vivo и может объяснять доминирование N-концевого Аβ-эпитопа для известных из существующего уровня техники моноклональных и поликлональных антител, полученных иммунизацией.

В противоположность этому отбор антител/молекул антител, предлагаемых в настоящем изобретении, обусловливается физической адгезией экспрессирующих Fab-фрагменты фагов с антигеном. В этом процессе отбора in vitro отсутствует стадия расщепления антигена. Фаги, экспрессирующие Fab-фрагмент, который обладает наиболее высокой аффинностью к антигену, отбирают и размножают. Синтетическая библиотека, применяемая в приведенных ниже примерах для отбора специфических молекул антител, предлагаемых в настоящем изобретении, наиболее пригодна для исключения любых стандартных ошибок, связанных с индивидуальными непрерывными эпитопами, которые часто встречаются в библиотеках, выведенных из иммунизированных В-клеток.

Следует отметить, что в известном уровне техники не описаны молекулы антител, распознающие две независимые области Аβ4, которые специфически распознают (а) прерывистый(ые)/структурный(ые)/конформационный(ые) эпитоп(ы) и/или которые обладают способностью одновременно и независимо распознавать две(два) области/эпитопа Aβ4.

Вакцинация трансгенных мышей, для которых характерна сверхэкспрессия мутантного человеческого APPV717F (PDAPP-мыши), с использованием Аβ1-42 приводит к практически полному предотвращению отложения амилоида в головном мозге, если лечению начинают подвергать молодых животных, т.е. до появления нейропатологий, в то время как у более старых животных наблюдается уменьшение уже образовавшихся бляшек, что позволяет предположить наличие опосредуемого антителом клиренса бляшек (Schenk и др., Nature, 400, 1999, сс.173-177). Антитела, полученные с помощью такой процедуры иммунизации, обладают реактивностью в отношении N-конца Аβ4, простирающегося на эпитоп вокруг аминокислот 3-7 (Schenk и др., (1999), loc. cit.; WO 00/72880). Активная иммунизация с использованием Aβ1-42 также снижала нарушение поведения и потерю памяти в различных трансгенных моделях болезни Альцгеймера (Janus и др. Nature 408, (2000), сс.979-982; Morgan и др., Nature 408, (2000), сс.982-985). Последующие исследования с использованием периферического введения антител, т.е. пассивной иммунизации, подтвердили, что антитела могут проникать в центральную нервную систему, «метить» бляшки и индуцировать клиренс уже существующих амилоидных бляшек у трансгенных экспрессирующих АРР мышей (PDAPP-мышей) (Bard и др., Nat. Med. 6, (2000), сс.916-919; WO 00/72880). В этих исследованиях моноклональные антитела, обладающие наиболее высокой эффективностью in vivo и ex vivo (стимулирующие фагоцитоз в экзогенных микроглиальных клетках), представляли собой антитела, которые распознавали N-концевые эпитопы 1-5 Аβ4 (МАт 3D6, IgG2b) или 3-6 (МАт 10D5, IgGI). Аналогично этому, поликлональные антитела, выделенные из организма мышей, кроликов или обезьян после иммунизации Aβ1-42, характеризовались аналогичной специфичностью в отношении N-концевого эпитопа и также обладали способностью стимулировать фагоцитоз и клиренс бляшек in vivo. В противоположность этому специфические для С-конца антитела, связывающиеся с высокой аффинностью с Аβ1-40 или Aβ1-42, не индуцировали фагоцитоз ех vivo и не обладали эффективностью in vivo (WO 00/72880). Было получено моноклональное антитело m266 (WO 00/72880), которое вырабатывалось при обработке Ар 13-28 (центральный домен Аβ), и картирование эпитопа подтвердило специфичность антитела в отношении аминокислот 16-24 в последовательности Аβ. Это антитело плохо связывается с агрегированным Аβ и амилоидными отложениями и взаимодействует только с растворимым (мономерным) Аβ, т.е. обладает свойствами, аналогичными свойствам другого хорошо известного и поступающего в продажу моноклонального антитела (4G8; Kim, Neuroscience Research Communications 2, 1988, сс.121-130; поступающего в продажу от фирмы Signet Laboratories Inc. Дедхам, шт. Миннесота, США), который распознает этот же эпитоп.

В настоящее время в опытах in vivo установлено, что антитело m266 после периферического введения в значительной степени снижает отложение Аβ в организме PDAPP-мышей (DeMattos, Proc. Nail. Acad. Sci. USA, 98, 2001, сс.8850-8855). Однако m266 в противоположность специфическим для N-конца антител не распознает амилоидных бляшек in vivo, и поэтому можно предположить, что уровень Аβ в головном мозге снижается в результате индуцированного антителом сдвига в равновесии между содержанием Аβ в ЦНС и плазме, что приводит к накоплению полученного из головного мозга Ар на периферии в виде устойчивого комплекса с m266 (DeMattos, (2001), loc. cit.).

Антитела/молекулы антител, предлагаемые в настоящем изобретении, в результате одновременного связывания (например, с структурным/конформационным эпитопом, образованным N-концевой и центральной областью βА4, представленным в настоящем описании) и независимого связывания (например, как установлено с помощью pepspot-анлизов, описанных в приведенном ниже экспериментальном разделе) с N-концевым и центральным эпитопами объединяют в одной молекуле свойства специфического для N-конца антитела и антитела, специфического для расположенного в центральной области эпитопа. Антитела со специфичностью к двум эпитопам, которые описаны в настоящем изобретении, вероятно, должны обладать большей эффективностью in vivo, в частности при использовании в медицинских и диагностических процедурах, например, для снижения массы амилоидных бляшек или амилоидогенеза или для уменьшения отложений амилоидов в бляшках. Так как индивидуальные специфические для N-конца и специфические для расположенного в центральной области эпитопа антитела, как было установлено, снижают уровень амилоидных бляшек в трансгенных мышах, антитела, специфические для двух эпитопов, которые описаны в настоящем изобретении, могут обладать более высокой эффективностью in vivo. Хорошо известно, что в процессе агрегации Аβ4 и отложения амилоида происходят конформационные изменения, и если находящийся в центральной области эпитоп легко доступен в растворимом Аβ4, вероятно, он становится спрятанным и менее реактивным в агрегированном или фибриллярном Аβ4. Тот факт, что специфическое в отношении центрального/срединного эпитопа антитело m266 обладает эффективностью in vivo, свидетельствует о том, что нейтрализация растворимого Аβ4 может также представлять собой имеющий решающее значение параметр. Антитела/молекулы антител, предлагаемые в настоящем изобретении, благодаря их специфичности в отношении двух эпитопов, могут связываться как с фибриллярным, так и с растворимым Аβ4 с одинаковой эффективностью, что обеспечивает как взаимодействие с амилоидными бляшками, так и нейтрализацию растворимого Аβ4. Понятие «одновременно и независимо связывается с N-концевыми и центральными/срединными эпитопами β-А4» в контексте настоящего описания применительно к молекулам антител относится к тому факту, что антитела/молекулы антител, представленные в настоящем описании, могут обнаруживать и/или связываться одновременно с обоими эпитопами, т.е. в одно и то же время (например, с конформационными/структурными эпитопами, образованными N-концевым эпитопом (или его фрагментом(ами) и центральными эпитопами (или его фрагментом(ами)) βА4, как указано выше, и что одни и те же молекулы антител при этом могут также обнаруживать/связываться с каждым из указанных эпитопов независимым образом, что среди прочего продемонстрировано с помощью описанного в примерах pepspot-анализа.

Клиренс амилоидных бляшек in vivo из организма PDAPP-мышей после непосредственной обработки головного мозга антителами не зависит от подтипа IgG и может включать также механизм, не опосредуемый Fc, т.е. при котором активированная микроглия не вовлечена в клиренс бляшек (Bacskai, Abstract Society for Neuroscience 31ый Annual Meeting, ноябрь 10-15, 2001, Сан-Диего). Эти данные не согласуются с выводами, постулированными в более раннем исследовании Bard (2000), loc. cit.

В другом исследовании обнаружено, что антитела к пептидам Аβ1-28 и Аβ1-16 являются эффективными в отношении дисагрегации Аβ-фибрилл in vitro, в то время как антитело, специфическое в отношении Ар 13-28, оказалось менее активным в этом опыте (Solomon, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94, 1997, сс.4109-4112). Также известны данные о предотвращении агрегации Аβ с помощью антитела к Aβ1-28 (AMY-33) (Solomon, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93, 1996, сс.452-455). В этом же исследовании установлено, что образовавшееся антитело 6F/3D к Аβ-фрагменту 8-17 оказывало слабое воздействие на индуцируемую Zn2+ агрегацию Аβ и совсем не оказывало действия на самоагрегацию, индуцируемую другими индукторами агрегации.

В этих опытах установлено, что эффективность различных антител in vitro коррелирует с доступностью для них эпитопов в агрегатах Аβ4. N-конец является доступным, и специфические для N-конца антитела выраженно индуцируют деполимеризацию, в то время как центральная область и С-конец спрятаны и не являются легкодоступными, и поэтому антитела к этим эпитопам обладают существенно меньшей эффективностью.

Исследования, касающиеся доступности эпитопов для антител, позволили установить, что в агрегированном Аβ N-концевой эпитоп доступен и вступает в реакцию с антителом ВАР-1, в то время как срединный или центральный эпитоп в действительности остается скрытым, т.е. не связывается с антителом 4G8. Однако в мономерном Аβ оба эпитопа открыты и одинаково распознаются обоими антителами, которые известны из существующего уровня техники.

В противоположность вышесказанному при создании настоящего изобретения неожиданно было установлено, что предлагаемые в изобретении молекулы антител распознают две прерывистые аминокислотные последовательности, например, конформационный/структурный эпитоп, в пептиде Аβ. Понятие две «прерывистые аминокислотные последовательности» в контексте настоящего описания обозначает, что две указанные аминокислотные последовательности, образующие N-конец и центральный/срединный эпитопы соответственно, разделены в первичной структуре β-А4 по меньшей мере двумя аминокислотами, которые не являются частью любого эпитопа.

Антигенсвязвающий центр Fab-фрагмента антитела (паратоп) занимает на поверхности молекулы участок размером примерно 30×30 (Laver, Cell, 61 1990, сс.553-556). Это достаточно для контакта с 15-22 аминокислотными остатками, которые могут присутствовать на поверхности нескольких петель. Прерывистый эпитоп, распознаваемый молекулами антител, предлагаемыми в изобретении, напоминает конформацию, при которой N-конец (остатки 2-10 или их фрагменты) и срединные пептидные последовательности Аβ (остатки 12-25 или их фрагменты) находятся в пространственной близости. Только в рамках такой конформации можно получить максимальное количество контактов антиген-антитело и состояние с наиболее низким значением свободной энергии.

На основе энергетических расчетов было высказано предположение о том, что меньший по размеру поднабор, состоящий из 5-6 остатков, которые не организованы в линейную последовательность, а разбросаны по поверхности эпитопа, вносят наибольший вклад в энергию связывания, в то время как окружающие их остатки могут представлять собой только дополнительные элементы (Laver (1990) loc. cit.).

Антитела/молекулы антител, предлагаемые в изобретении, обладают способностью связываться с агрегированным Аβ и дают сильную реакцию с амилоидными бляшками в головном мозге страдающих болезнью Альцгеймера (AD) пациентов (что продемонстрировано ниже в примерах). Кроме того, они обладают способностью деполимеризировать/дезинтегрировать амилоидные агрегаты.

Не вдаваясь в теорию, можно предполагать, что конформационный эпитоп (состоящий из двух областей Аβ4 или их фрагмента(ов), как описано выше) частично доступен в агрегированном Аβ. Однако известно, что большая часть срединного(ой)/вторичного(ой) эпитопа/области сама по себе не является легко доступной в этих агрегатах Аβ (предположение основано на низкой реактивности специфических для срединных эпитопов антител 4G8 и m266). С другой стороны, и в контексте рассматриваемых ранее положений вероятно, что один или несколько остатков срединной области являются компонентами конформационного эпитопа, и в сочетании с остатками N-концевой области они доступны для антител, предлагаемых в настоящем изобретении, вследствие чего они вносят существенный вклад в энергию связывания взаимодействия антитело-Аβ4. Таким образом, реактивность молекул антител, предлагаемых в изобретении, с конформационным эпитопом в агрегированном Аβ является уникальной и отличной от реактивности антител к α-Аβ4, известных из существующего уровня техники. Кроме того, как отмечалось выше, еще одной уникальной особенностью антител/молекул антител, предлагаемых в изобретении, является их способность одновременно и независимо связываться/ распознавать два различных эпитопа в β-А4, как они описаны выше и в прилагаемых примерах.

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения молекула антитела, предлагаемая в изобретении, представляет собой молекулу антитела, где по меньшей мере две области β-А4, специфически распознаваемые этим антителом, образуют конформационный эпитоп/структурный эпитоп или прерывистый эпитоп; см. у Geysen (1986), loc. cit.; Ghoshal, J. Neurochem. 77, 2001, сс.1372-1385; Hochleitner, J. Imm. 164, 2000, сс.4156-4161; Laver (1990), loc. cit. Понятие «прерывистый эпитоп» в контексте настоящего описания обозначает нелинейные эпитопы, состоящие из остатков из отдаленных друг от друга участков полипептидной цепи. Эти остатки появляются вместе на поверхности при укладке полипептидной цепи в трехмерную структуру для образования конформационного/структурного эпитопа. Настоящее изобретение относится к предпочтительным неизвестным ранее эпитопам в β-А4, которые обеспечивают секрецию согласно изобретению специфических молекул антител, обладающих способностью взаимодействовать с этими эпитопами. Эти предлагаемые в изобретении антитела/молекулы антител являются основой для повышения эффективности и обладают пониженной способностью оказывать побочные действия. Как отмечалось выше, предлагаемые в изобретении антитела при этом обладают также способностью независимо взаимодействовать с каждой(ым) из указанных двух областей/эпитопов β-А4, например, что установлено с помощью pepspot-анализов, описанных ниже в примерах.

Таким образом, настоящее изобретение относится к уникальным «инструментам», которые можно применять для деполимеризации агрегированных Аβ-фибрилл in vivo и in vitro, и/или которые обладают способностью стабилизировать и/или нейтрализовать конформационный эпитоп мономерного Аβ и тем самым могут предупреждать патологическую агрегацию Аβ.

Кроме того, можно предполагать, что предлагаемые в изобретениие антитела связываются с отложениями на краю Аβ-амилоидных бляшек в том числе среди прочего в головном мозге страдающих болезнью Альцгеймера пациентов и эффективно растворяют протофибриллы и фибриллы, с которыми связана патология.

Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения молекула антитела, предлагаемая в изобретении, распознает по меньшей мере две последовательные аминокислоты, расположенные в двух областях Aβ4, как они определены выше, более предпочтительно эта молекула антитела распознает в первой области аминокислотную последовательность, которая содержит аминокислоты: AEFRHD, EF, EFR, FR, EFRHDSG, EFRHD или HDSG, и во второй области аминокислотную последовательность, которая содержит аминокислоты: HHQKL, LV, LVFFAE, VFFAED, VFFA или FFAEDV. Кроме того, фрагменты или расширенные участки содержат: DAE, DAEF, FRH или RHDSG.

Особенно предпочтительно, когда молекула антитела, предлагаемая в изобретении, содержит вариабельную VH-область, кодируемую молекулой нуклеиновой кислоты, представленной в SEQ ID NO:3, 5 или 7, или вариабельную VH-область, которая имеет аминокислотные последовательности, представленные в SEQ ID NO:4, 6 или 8. Последовательности, представленные в SEQ ID NO:3 и 4, обозначают кодирующую область и аминокислотную последовательность соответственно VH-области предлагаемого в изобретении родительского антитела MSR-3 (MS-Roche 3), последовательности, представленные в SEQ ID NO:5 и 6, обозначают кодирующую область и аминокислотную последовательность соответственно VH-области предлагаемого в изобретении родительского антитела MSR-7 (MS-Roche 7), и SEQ ID NO:7 и 8 обозначают кодирующую область и аминокислотную последовательность соответственно VH-области предлагаемого в изобретении родительского антитела MSR-8 (MS-Roche 8). Таким образом, изобретение относится также к молекулам антител, которые содержат вариабельную VL-область, кодируемую молекулой нуклеиновой кислоты, которая имеет последовательность (SEQ ID NO), выбранную из ряда, включающего SEQ ID NO:9, 11 или 13, или вариабельную VL-область, имеющую аминокислотную последовательность, которая представлена в SEQ ID NO:10, 12 или 14. SEQ ID NO:9 и 10 соответствуют VL-области MSR-3, SEQ ID NO:11 и 12 соответствуют VL-области MSR-7 и SEQ ID NO:13 и 14 соответствуют