Новые антитела к тканевому фактору в качестве антикоагулянтов

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к биотехнологии. Описано антикоагулирующее антитело, которое связывается с большей аффинностью с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ. Раскрыта фармацевтическая композиция для предупреждения и лечения тромбоза, содержащая описанное антитело. Предложен способ предупреждения образования тромба, заключающийся в том, что вводят терапевтически эффективное количество описанного антитела. Также предложен способ снижения и лечения тромбоза глубоких вен (ТГВ), диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС), острого коронарного тромбоза или рака с признаками коагулопатии у пациента, заключающийся в том, что пациенту вводят терапевтически эффективное количество описанного антитела. Раскрыт способ регуляции воспалительного ответа у пациента, заключающийся в том, что пациенту вводят терапевтически эффективное количество описанного антитела. Представлена полинуклеотидная последовательность, кодирующая описанное антитело. Настоящее изобретение позволяет получить антитело, которое обладает большей аффинностью при связывании с комплексом фактор FVIIa/ТФ, чем при связывании со свободным тканевым фактором. 10 н. и 14 з.п. ф-лы, 8 ил.

Реферат

Для нормального гемостаза важную роль играет поддержание требуемого баланса между прокоагулирующей и антикоагулирующей активностью в кровеносных сосудах (Davie E.W., Biochemistry, 30(43), 1991, сс.10363-10370). Сдвиг баланса в сторону коагуляции приводит к тромбозу, что может приводить к сердечному приступу, "удару", легочной эмболии и венозному тромбозу. В связи с вышеуказанным существует потребность в более эффективных и безопасных антикоагулянтах, предназначенных для лечения специфических связанных с тромбозом заболеваний.

Тканевый фактор ("ТФ") представляет собой трансмембранный гликопротеин, который является основным инициатором каскада коагуляции (Nemerson Y., Thromb. Haemost, 74(1), 1995, сс.180-184). В нормальных физиологических условиях ТФ не имеет контакта с кровью. При повреждении сосуда попадание в кровь субэндотелиального ТФ и коллагена приводит к активации факторов свертывания и тромбоцитов и, как следствие, к образованию гемостатической пробки. Попавший в кровь ТФ действует в качестве кофактора для фактора VIIa ("FVIIa"), катализирующего активацию фактора IX ("FIX") и фактора Х ("FX"), которые представляют собой имеющие решающие значение компоненты присущих организму комплексов теназы и протромбиназы соответственно. Это приводит к быстрому формированию FXa и тромбина. Затем тромбин расщепляет фибриноген с образованием фибрина, который, в свою очередь, полимеризуется с образованием фибринового сгустка. Несоответствующая индукция экспрессии ТФ при различных клинических симптомах может приводить к угрожающему жизни тромбозу и/или вызывать патологические осложнения. Попадание в кровь ТФ после разрушения бляшки, вероятно, приводит к тромботической окклюзии, которая является причиной острого инфаркта миокарда и "удара". В этих случаях активация факторами свертывания путей сигналов провоспаления также приводит к образованию отека и увеличению размера инфаркта. Повреждение сосуда, связанное с пластической операцией на сосуде, приводит к повышающей регуляции ТФ на поверхности клеток гладкой мускулатуры (SMC), что, вероятно, индуцирует пути клеточных сигналов, связанных с рестенозом. Сверхэкспрессия ТФ в опухоли и при связанном с грамотрицательными бактериями сепсисе приводит к угрожающему жизни тромбозу и активации воспалительных путей.

Комплекс FVIIa/ТФ участвует в механизме патогенеза при различных тромботических заболеваниях, и наличие в кровотоке определенной концентрации ТФ является фактором риска для некоторых типов пациентов. FVIIa и ТФ играют уникальную роль в нарушении функции сосудов в поддержании гемостаза и инициации тромбоза при повреждении сосудов.

ТФ в норме экспрессируется в адвентиции, но при заболевании сосудов происходит повышающая регуляция и не присущая организму в норме экспрессия ТФ в медии и неоинтиме. Экспрессия ТФ в атеросклеротических бляшках повышается, и при контакте с ТФ защита крови, осуществляемая с помощью тонкой фиброзной оболочки ("шапочки"), может нарушаться. Хирургические вмешательства, такие как пластическая операция на сосудах с использованием баллонов, введение стентов или эндартерэктомия, повреждают стенки сосудов и приводят к контакту с находящимся в более глубоких слоях ТФ. Спонтанное разрушение или эндотелиальная эрозия атеросклеротической богатой липидами тонкостенной бляшки приводит к контакту с ТФ и тромбозу, что вызывает нестабильную стенокардию и инфаркт миокарда. ТФ может находиться в кровотоке в микрочастицах клеточного происхождения, и уровни ТФ в кровотоке повышаются при нестабильной стенокардии, что позволяет предположить, что находящийся в кровотоке ТФ может принимать участие в образовании тромба (Soejima Н. и др. Circulation, 99(22), 1999, сс.2908-2913). Рак часто связан с состоянием гиперкоагуляции, обусловленной сверхэкспрессией ТФ на поверхности опухолевых клеток. Это приводит к предрасположенности пациента к тромбозу глубоких вен, эмболии легких и к ДВС-синдрому (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови) невысокой степени. ДВС приводит к отложению фибрина в микрососудах, приводящему к нарушению многих органов.

Антикоагулянты на основе белков, мишенью которых является ТФ, включают нейтрализующие ТФ антитела, ингибирующие активный сайт фактора VIIa ("FVIIai"), ингибитор пути метаболизма тканевого фактора ("TFPI") и антикоагулирующий белок нематод ("NAPC2"). Результаты, полученные с использованием моделей тромбоза на основе острого артериального повреждения, свидетельствуют о том, что белковые ингибиторы FVIIa/ТФ являются эффективными антитромботическими агентами, которые характеризуются меньшей способностью по сравнению с гепарином вызывать кровотечение, непосредственными ингибиторами тромбина, ингибиторами тромбоцитов и ингибиторами FXa (Himber J. и др., Thromb. Haemost. 85, 2001, сс.475-481; Harker L.A. и др., Thromb. Haemost. 74(1), 1995, сс.464-472). Кроме того, ингибиторы FVIIa/ТФ являются более эффективными, чем другие антикоагулянты (например, гепарин, ингибитор FXa), в отношении способности предупреждать утолщение неоинтимы и сосудистый стеноз после повреждения баллоном (Jang Y. и др., Circulation, 92(10), 1995, сс.3041-3050).

С помощью экспериментальных моделей сепсиса установлено, что ингибирование ТФ, FVIIa или комплекса FVIIa/ТФ представляет собой эффективный антитромботический путь предупреждения ДВС и снижения смертности. Аналоги TFPI предупреждают индуцированное как тромбопластином, так и эндотоксином ДВС у кроликов (Day K..C. и др., Blood, 76, 1990, сс.1538-1545); Bregengard С. и др., Blood Coagul. Fibrinolysis, 4, 1993, сс.699-706). Моноклональные антитела к FVIIa (Biemond B.J. и др., Thromb. Haemost., 73, 1993, сс.223-230 или Levi M. и др., J.Clin. Invest., 93, 1994, сс.114-120) предупреждают индуцированное эндотоксином ДВС у обезьян. Нейтрализующие ТФ антитела, FVIlai и TFPI ингибируют ДВС и снижают смертность павианов при использовании модели индуцированного Е.coli сепсиса (Creasey А.А. и др., J. Clin. Invest. 91, 1993, сс.2850-2860; Taylor F.В. и др., Blood, 78, 1991а, сс.364-368; Taylor F. В. и др., Circ. Shock, 33, 1991b, сс.127-134; Taylor F.В. Haemostasis Suppl. 126, 1996, сс.83-91). Известно, что как FXa, так и комплекс FVIIa/ТФ/РХа индуцируют производство провоспалительных цитокинов, которые связаны с повышенном риском смерти пациентов, страдающих сепсисом (Riewald M. и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 98, 2001, сс.7742-7747). Интересно отметить, что, как установлено с использованием в качестве модельных животных павианов, FVIIai снижает уровни в плазме IL-6 и IL-8 (Taylor F.B. и др., Blood, 91, 1998, сс.1609-1615), что позволяет предположить, что ингибирование FVIIa/ТФ может оказывать дополнительное противовоспалительное действие, не связанное с другими антикоагулирующими механизмами.

Из литературы известно несколько антител, которые являются эффективными антикоагулянтами и которые связываются или нейтрализуют либо ТФ, либо комплекс FVIIa/ТФ, либо и их обоих (см., например, Carson S.D. и др., Blood, 66(1), 1985, сс.152-156; Tanaka H. и др., Thromb. Res., 40(6), 1985, сс.745-756; Kirchhofer D. и др., Throomb. Haemost., 84(6), 2000, сс.1072-1081; Kirchhofer D. и др., Biochemistry, 40(3), 2001, сс.675-682; Faelber К. и др., J. Mol. Biol.,313, 2001, сс.83-87 и патенты США 5506134, 5986065 и 6274142). Антитела к ТФ, предлагаемые в настоящем изобретении, являются эффективными антикоагулянтами, которые обладают улучшенными характеристиками по сравнению с описанными ранее антителами к ТФ. В частности, антитела, предлагаемые в изобретении, связываются с большей аффинностью с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ, и они не конкурируют с FVII или с FX за связывание с ТФ.

Краткое изложение сущности изобретения

Настоящее изобретение относится к антителам, действующим в качестве антикоагулянтов, которые связываются с большей аффинностью с комплексом фактор VIIa/тканевый фактор ("FVIIa/ТФ"), чем со свободным тканевым фактором ("ТФ"). Согласно одному из вариантов осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, обладают по меньшей мере в 2 раза более высокой аффинностью к связыванию с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ, при оценке с помощью микрокалориметрического анализа. Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, обладают по меньшей мере в 5 раз более высокой аффинностью к связыванию с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ. Согласно еще более предпочтительному варианту осуществления изобретения, антитела, предлагаемые в изобретении, обладают по меньшей мере в 10 раз более высокой аффинностью к связыванию с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ. Согласно другому варианту осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, не конкурируют за связывание с TF с одним или несколькими факторами свертывания, выбранными из группы, включающей факторы VII ("FVII"), IX ("FIX") и Х ("FX"). Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, не конкурируют за связывание с TF с факторами FVII и FX. Согласно более предпочтительному варианту осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, связываются с большей аффинностью с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ, и не конкурируют за связывание с ТФ с факторами FVII и FX.

Антикоагулирующее антитело, предлагаемое в изобретении, осуществляет направленный перенос и связывается с комплексом FVIIa/ТФ в области повреждения и ингибирует активацию фактора Х ("FX"), предупреждая тем самым образование тромба, и вследствие этого обладает эффективностью в качестве антикоагулянта при лечении определенных заболеваний, включая (но, не ограничиваясь ими) сепсис, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, ишемический "удар", тромбоз глубоких вен, острый коронарный синдром, связанные с тромбозом осложнения после пластической операции на сосудах, и коагулопатия при прогрессирующем раке. Кроме того, антитело можно применять при микрососудистой хирургии, при трансплантации кожи и вен и трансплантации органов.

Еще одним объектом изобретения являются фармацевтические композиции, содержащие предлагаемые в изобретении антитела.

Следующим объектом изобретения является способ защиты пациента от образования тромба, заключающийся в том, что пациенту вводят терапевтически эффективное количество антитела, предлагаемое в изобретении, и тем самым ингибируют образование тромбина, не оказывая при этом непосредственного воздействия на другие параметры свертывания, такие как активация и агрегация тромбоцитов.

Следующим объектом изобретения является способ уменьшения и лечения тромбоза глубоких вен ("ТГВ"), или диссеминированного внутрисосудистого свертывания ("ДВС"), или острого коронарного синдрома, или рака с признаками коагулопатии у пациента, заключающийся в том, что пациенту вводят терапевтически эффективное количество антитела, предлагаемого в изобретении.

Следующим объектом изобретения является способ регуляции воспалительного ответа у пациента, заключающийся в том, что пациенту вводят терапевтически эффективное количество антитела, предлагаемого в изобретении.

Еще одним объектом изобретения является антитело, предлагаемое в изобретении, которое можно применять для нанесения нетромбогенного покрытия на поверхность медицинских приспособлений, которые контактируют с кровью.

Следующим объектом изобретения является набор, который содержит антитело, предлагаемое в изобретении, которое связывается с комплексом FVIIa/ТФ. В другом варианте набор может содержать последовательности ДНК, кодирующие компоненты антитела.

В изобретении предложены также способы получения антител, предлагаемых в изобретении, как путем рекомбинации, так и путем синтеза.

Описание чертежей

На чертежах показано:

на фиг.1 - данные об активности ТФ-связывающих одноцепочечных антител, полученные на основе анализа способности рТФ/FVIIa осуществлять гидролиз пептида (пептидный гидролиз). Анализ способности рТФ/FVIIa осуществлять пептидный гидролиз осуществляли согласно методу, описанному в примере 4, с применением уравновешенной смеси FVIIa (5 нМ) и рТФ (10 нМ), который основан на аффинности FVIIa к рТФ (КD(арр) составляет ˜10 нМ). Гидролиз хромогенного пептидного субстрата S2266 оценивали согласно описанному методу. Представлены конечные концентрации экспрессируемых в бактериях одноцепочечных антител и контрольных белков FVIIai (FVIIa, инактивируемый хлорметилкетонным пептидом, РРАСК) и МАт №4504 (фирма American Diagnostica);

на фиг.2 - данные, свидетельствующие о том, что связывание scFv(TF)3e10 с рТФ повышает кажущуюся аффинность рТФ к FVIIa. Анализ способности рТФ/FVIIa осуществлять пептидный гидролиз осуществляли согласно методу, описанному в примере 4, с применением 2 нМ FVIIa в присутствии 800 нМ экспрессируемого в бактериях антитела scFv(TF)3e10 или без него. При осуществлении этого анализа рТФ титровали и определяли скорость расщепления хромогенного пептидного субстрата S2266. Кажущееся значение kD для рТФ рассчитывали с помощью стандартной аппроксимации 4-параметрической зависимости;

на фиг.3 - данные об активности ТФ-связывающих антител, полученные путем оценки протромбинового времени (ПВ). Анализ ПВ осуществляли согласно методу, описанному в примере 4, с применением рекомбинантного человеческого тромбопластина (фирма Dade, Inc.), содержащего полноразмерный человеческий ТФ в фосфолипидных пузырьках. Определяли конечные концентрации экспрессируемых в бактериях одноцепочечных антител и контрольного белка FVIIai;

на фиг.4 - данные о кажущейся аффинности к связыванию scFv(TF)3e10 с рТФ. Анализ способности рТФ/FVIIa осуществлять пептидный гидролиз проводили согласно методу, описанному в примере 4, с применением 3 нМ рТФ и 2 нМ FVIIa. Применяемая концентрация рТФ была ниже значения kD, характеризующей связывание с FVIIa. Вносили возрастающие концентрации экспрессируемого в бактериях scFv(TF)3e10 и возрастающую скорость реакции использовали для определения кажущихся значений kD, характеризующих связывание этого антитела с рТФ, с помощью стандартной аппроксимации 4-параметрической зависимости. Аффинность scFv(TF)3e10 к комплексу рТФ / FVIIa (КD(арр)=65 нМ) оказалась выше, чем аффинность scFv(TF)3e10 к рТФ при измерении с помощью BIAcore (КD(арр)=470 нМ);

на фиг.5 - данные об аффинности к связыванию scFv(TF)3e10 с ТФ и комплексом FVIIa/ТФ. Микрокалориметрический анализ осуществляли согласно методу, описанному в примере 4, используя антитело scFv(TF)3e10, экспрессируемое в СНО-клетках. Этот анализ показал, что scFv(TF)3e10 обладает ˜ в 20 раз более высокой аффинностью к связыванию с комплексом рТФ/FVIIa ("комплекс"), чем к рТФ ("свободный ТФ");

на фиг.6 - данные о зависящей от дозы способности scFv(TF)3e10 ингибировать активацию FX. Анализ активации FX осуществляли с помощью метода, описанного в примере 4, используя возрастающие концентрации экспрессируемого в бактериях scFv(TF)3e10, 250 нМ FX и комплекс FVIIa/ТФ на поверхности фосфолипидов (10 пМ FVIIa). Значение IC50 представляет собой дозу, необходимую для достижения 50%-ного ингибирования;

на фиг.7 - данные, свидетельствующие о том, что scFv(TF)3e10 неконкурентно ингибирует активацию FX с помощью комплекса FVIIa/ТФ. Анализ активации FX осуществляли согласно методу, описанному в примере 4, используя экспрессируемое в бактерии scFv(TF)3e10, 25-400 нМ FX и комплекс FVIIa/ТФ на поверхности фофолипида (10 пМ FVIIa). В этом анализе осуществляли титрование с использованием возрастающих концентраций scFv(TF)3e10 (0 нМ, незакрашенный квадрат; 0,25 нМ, незакрашенный ромб; 0,74 нМ, незакрашенный треугольник, 2,2 нМ, незакрашенный круг; 6,7 нМ, закрашенный ромб; 20 нМ, закрашенный треугольник). Представленный график зависимости Lineweaver-Burk (1/[S], где S (субстрат) обозначает фактор Х (мкМ); относительно 1/v, где v (скорость) выражают в виде мОП/мин, характеризующей гидролиз S2222 с помощью FXa, происходящий в течение 5 мин) свидетельствует о том, что scFv(TF)3e10 является неконкурентным ингибитором в отношении субстрата, т.е. FX. Все кривые пересекаются на (или вблизи) оси абсцисс, что характерно для неконкурентного ингибирования (при конкурентном ингибировании все кривые должны пересекаться на оси ординат);

на фиг.8 - данные, подтверждающие эффективность scFv(TF)3e10 на модели in vivo диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови ("ДВС"). Антитело к ТФ scFV(TF)3e10, экспрессируемое в СНО-клетках, оценивали с использованием модели тромбоэмболии, индуцированной у крыс, которая описана в примере 6, на основе (А) процента смертности и (Б) показателя заболеваемости-смертности. (А) Для обработанной носителем группы применяемая доза ТФ вызывала 60%-ную смертность (LD60). Антитело scFv(TF)3e10 в дозе 0,7 нмоль/кг не оказывало воздействия на уровень смертности, но в дозе 7,0 нмоль/кг снижало смертность до уровня <40%. (Б) В обработанной носителем группе in vivo применяемая доза ТФ приводила к получению среднего показателя заболеваемости-смертности 2,6. Антитело scFv(TF)3e10 в дозе 0,7 нмоль/кг не оказывало воздействия на смертность и оказывало небольшое воздействие на респираторный дистресс-синдром или не оказывало его вообще, но при использовании в дозе 14 нмоль/кг снижало средний показатель заболеваемости-смертности до ˜1,5.

Подробное описание изобретения

Антикоагулирующее антитело, предлагаемое в настоящем изобретении, представляет собой антитело, которое связывается с большей аффинностью с комплексом фактор VIIa/тканевый фактор ("FVIIa/ТФ"), чем со свободным тканевым фактором ("ТФ"). Антитело, предлагаемое в изобретении, обладает по меньшей мере в 2 раза большей аффинностью, предпочтительно по меньшей мере в 5 раз большей аффинностью и более предпочтительно по меньшей мере в 10 раз большей аффинностью к связыванию с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ. Кроме того, антитело, предлагаемое в изобретении, не конкурирует за связывание с ТФ с одним или несколькими факторами свертывания, выбранными из ряда, включающего фактор VII ("FVII"), фактор IX ("FIX") и фактор Х ("FX"). Предпочтительно антитело, предлагаемое в изобретении, не конкурирует за связывание с ТФ с FVII и с FX.

Определения

В настоящем описании следующие понятия имеют указанные ниже значения.

Понятие "рекомбинантные белки или полипептиды" относится к белкам или полипептидам, полученным с помощью рекомбинантной ДНК, т.е. полученным из клеток, микроорганизмов или млекопитающих, трансформированных экзогенной конструкцией ДНК, которая кодирует требуемый полипептид. Белки или полипептиды, экспрессируемые в большинстве бактериальных культур, должны быть свободны от гликана. Белки или полипептиды, экспрессируемые в дрожжах, могут иметь схему гликозилирования, отличную от схемы гликозилирования экспрессируемых в клетках млекопитающих белков или полипептидов.

Понятие "нативные" белки или полипептиды относится к белкам или полипептидам, выделенным из встречающегося в естественных условиях источника. Понятие "нативное антитело" включает встречающиеся в естественных источниках антитела и их фрагменты. Понятие "кодирующая последовательность" ДНК обозначает последовательность ДНК, в результате транскрипции которой синтезируется мРНК и которая транслируется в полипептид в клетке-хозяине, если она помещена так, что находится под контролем соответствующих регуляторных последовательностей. Границы кодирующей последовательности определены стартовым кодоном на 5'N-конце и стоп-кодоном трансляции на 3'С-конце. Кодирующая последовательность может включать прокариотические последовательности, кДНК, полученную на основе эукариотической мРНК, геномные последовательности ДНК из эукариотической ДНК и синтетические последовательности ДНК. Последовательность терминатора транскрипции, как правило, должна быть локализована на 3'-конце относительно кодирующей последовательности.

Понятие "нуклеотидная последовательность" обозначает полимер дезооксирибонуклеотидов (основания аденин, гуанин, тимин или цитозин). Последовательности ДНК, которые кодируют антитела, предлагаемые в настоящем изобретении, могут быть собраны из полученных из синтетической кДНК ДНК-фрагментов и коротких олигонуклеотидных линкеров для создания синтетического гена, который обладает способностью экспрессироваться в рекомбинантном экспрессионном векторе. При обсуждении структуры конкретных двухцепочечных молекул ДНК в настоящем описании подразумевается общепринятое обозначение последовательностей только в направлении 5'→3' нетранскрибируемой цепи кДНК.

Понятие "рекомбинантный экспрессионный вектор" обозначает способную к репликации конструкцию ДНК, применяемую либо для амплификации, либо для экспрессии ДНК, которая кодирует антитела, предлагаемые в настоящем изобретении. Экспрессионный вектор содержит контролирующие последовательности и кодирующую последовательность ДНК. Контролирующие последовательности ДНК включают промоторные последовательности, сайты связывания рибосом, сигналы полиаденилирования, последовательности терминаторов транскрипции, расположенные против хода транскрипции регуляторные домены и энхансеры. Представленные в описании рекомбинантные экспрессионные системы должны экспрессировать антитела после индукции регуляторных элементов.

Понятие "трансформированные клетки-хозяева" относится к клеткам, трансформированным и трансфектированным экзогенной ДНК. Экзогенная ДНК может не быть интегрирована или может быть интегрирована (ковалентно связана) в хромосомную ДНК, дополняя геном клетки. У прокариот и дрожжей, например, экзогенная ДНК может поддерживаться на эписомальном элементе, таком как плазмида, или быть стабильно интегрирована в хромосомную ДНК. Что касается эукариотических клеток, то стабильно трансформированная клетка представляет собой клетку, в которой экзогенная ДНК интегрирована в репликативную хромосому. Стабильность можно продемонстрировать по способности линий или клонов эукариотических клеток продуцировать популяцию дочерних клеток, содержащих экзогенную ДНК.

Понятие "аналог", "фрагмент", "производное" и "вариант" применительно к антителам, предлагаемым в изобретении, обозначает аналоги, фрагменты, производные и варианты антител, которые сохраняют практически такую же биологическую функцию или активность и которые будут более подробно описаны ниже.

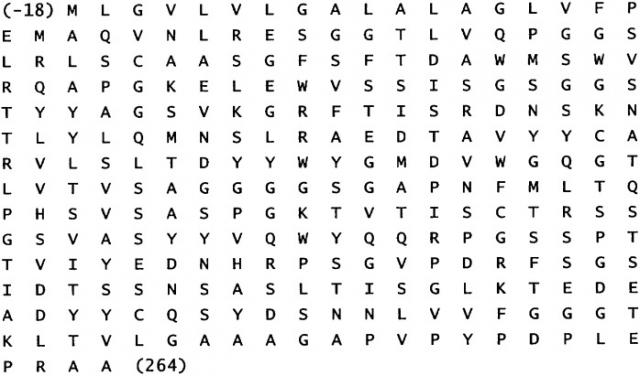

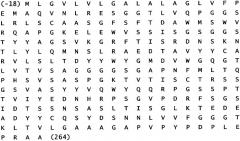

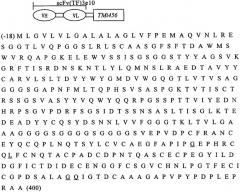

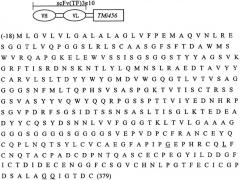

Понятие "аналог" включает прополипептид, в состав которого входит аминокислотная последовательность антитела, предлагаемого в изобретении. Активное антитело, предлагаемое в изобретении, можно отщеплять от дополнительных аминокислот, которые входят в состав молекулы проантитела, с помощью естественных процессов in vivo или с помощью методов, хорошо известных в данной области, таких как ферментативное или химическое расщепление. Например, рекомбинантный полипептид scFV(TF)3e10 (SEQ ID NO:1) экспрессируется в виде состоящего из 282 аминокислот прополипептида, который процессируется in vivo с высвобождением активного зрелого полипептида, состоящего из 264 аминокислот.

Понятие "фрагмент" обозначает часть антитела, предлагаемого в изобретении, которая сохраняет практически такую же функциональную активность, которая выявлена в анализах in vitro, более подробно описанных ниже.

Понятие "производное" включает все модификации антител, предлагаемых в изобретении, которые в основном сохраняют требуемые функции и несут дополнительную структуру и обладают сопутствующей функцией, например ПЭГилированные антитела, которые имеют более продолжительное время полужизни, и биотинилированные антитела, которые дополнительно будут описаны ниже. Производное включает также N- или O-связанные гликозилированные антитела, которые можно получать путем встраивания сайтов N- или O-гликозилирования в последовательности антител с помощью стандартных методов рекомбинантной ДНК. Понятия "практически такая же функциональная активность" и "практические такая же биологическая функция или активность" каждое обозначает, что уровень биологической активности составляет примерно 30-100% или более от биологической активности, свойственной полипептиду, с которым проводят сравнение, если биологическую активность каждого полипептида определяют с помощью одинаковых метода или анализа. Например, можно говорить, что антитело имеет практически такую же функциональную активность, что и антитело из примера 1 (SEQ ID NO:1), если оно при оценке пептидного гидролиза с помощью рТФ/FVIIa и активации FX с использованием анализов, которые описаны в примере 4, демонстрирует способность связываться и нейтрализовать комплекс FVIIa/ТФ.

"Сходство" между двумя полипептидами определяют путем сравнения аминокислотной последовательности и консервативных аминокислотных замен одного полипептида с последовательностью второго полипептида. Такие консервативные замены включают замены, описанные выше в The Atlas of Protein Sequence and Structure 5 by Dayhoff (1978) и у Argos EMBO J. 8, 1989, сс.779-785. Например, аминокислоты, принадлежащие к одной из следующих групп, представляют собой консервативные замены:

- Ala, Pro, Gly, Gln, Asn, Ser, Thr;

- Cys, Ser, Tyr, Thr;

- Val, Ile, Leu, Met, Ala, Phe;

- Lys, Arg, His;

- Phe, Tyr, Trp, His; и

- Asp, Glu.

Понятие "антитело" в контексте настоящего описания включает интактные молекулы иммуноглобулинов ("Ig"), а также их фрагменты, такие как Fab-, F(ab')2- и Fv-фрагменты, которые обладают способностью связываться с эпитопом выбранного белка-мишени, например растворимого ТФ ("рТФ"). Как правило, для образования эпитопа требуется по меньшей мере 6, 8, 10 или 12 смежных аминокислот. Однако для образования эпитопов, которые включают не смежные аминокислоты, может требоваться большее количество, например по меньшей мере 15, 25 или 50 аминокислот.

Все другие технические понятия, применяемые в настоящем описании, имеют значения, которые обычно применяют специалисты в данной области.

Антитела, предлагаемые в изобретении, и их получение

Антикоагулирующие антитела, предлагаемые в настоящем изобретении, связываются с большей аффинностью с комплексом фактор VIIa/тканевый фактор ("FVIIa/ТФ"), чем со свободным тканевым фактором ("ТФ"). Согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, обладают по меньшей мере в 2 раза большей аффинностью, более предпочтительно по меньшей мере в 5 раз большей аффинностью и еще более предпочтительно по меньшей мере в 10 раз большей аффинностью к связыванию с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ при оценке с помощью микрокалориметрического анализа. Согласно другому предпочтительному варианту осуществления изобретения антитела также не конкурируют за связывание с ТФ с одним или несколькими факторами свертывания, выбранными из ряда, включающего фактор VII ("FVII"), фактор IX ("FIX") и фактор Х ("FX"). Согласно наиболее предпочтительному варианту осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, не конкурируют за связывание с ТФ с FVII и с FX. Согласно наиболее предпочтительному варианту осуществления изобретения антитела, предлагаемые в изобретении, связываются с большей аффинностью с комплексом FVIIa/ТФ, чем со свободным ТФ, и не конкурируют за связывание с ТФ с FVII и с FX.

В целом, антитело, которое специфично связывается с выбранным белком-мишенью (например, комплексом FVIIa/ТФ или ТФ), при оценке с помощью иммунохимического анализа дает сигнал обнаружения по меньшей мере в 5, 10 или 20 раз более высокий, чем сигнал обнаружения других белков. Предпочтительно антитела, которые специфично связываются с выбранным белком-мишенью, не обнаруживают другие белки при оценке с помощью иммунохимических анализов и могут осуществлять иммунопреципитацию белка-мишени из раствора.

Выбранный белок-мишень можно использовать для иммунизации млекопитающего, такого как мышь, кролик, морская свинка, обезьяна или человек, для продуцирования поликлональных антител. При необходимости белок-мишень можно конъюгировать с белком-носителем, таким как бычий сывороточный альбумин, тироглобулин и гемоцианин лимфы улитки. В зависимости от видов хозяев для повышения иммунологического ответа можно использовать различные адъюванты. Такие адъюванты включают (но не ограничиваясь ими) адъювант Фрейнда, минеральные гели (например, гидроксид алюминия) и поверхностно-активные вещества (например, лизолецитин, полиолы плюроника, полианионы, пептиды, масляные эмульсии, гемоцианин лимфы улитки и динитрофенол). Из применяемых для человека адъювантов особенно предпочтительными являются БЦЖ (бацилла Кальмета-Герена) и Cornybacterium parvum.

Моноклональные антитела, которые специфично связываются с выбранным белком-мишенью, можно получать с помощью любого метода, который обеспечивает получение молекул антител с помощью стабильных клеточных линий в культуре. Эти методы включают (но не ограничиваясь ими) метод на основе гибридом, метод на основе человеческой В-клеточной гибридомы и метод на основе EBV-гибридомы (Kohler и др. Nature 256, 1985, сс.495-497; Kozbor и др., J. Immunol. Methods 81, 1985, сс.31-42; Cote и др. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 1983, сс.2026-2030; и Cote и др., Mol. Cell Biol. 62, 1984, сс.109-120).

Кроме того, можно применять методы, разработанные для получения "химерных антител", сплайсинга мышиных генов антител и человеческих генов антител для получения молекулы с соответствующей антигенной специфичностью и биологической активностью (Morrison и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 1984, сс.6851-6855; Neuberger и др. Nature 312, 1984, сс.604-608; Takeda и др. Nature 314, 1985, сс.452-454). Моноклональные и другие антитела могут также представлять собой "гуманизированные" антитела, предназначенные для предупреждения у пациента иммунного ответа на антитело при его применении в качестве терапевтического агента. Для непосредственного применения последовательность таких антител может обладать достаточным сходством с последовательностью человеческих антител или может нуждаться в изменении нескольких имеющих решающее значение остатков. Различия в последовательности антител грызунов и человеческих последовательностей можно минимизировать, заменяя остатки, которые отличаются от остатков в человеческих последовательностях, путем сайтнаправленного мутагенеза или путем трансплантации полных гибервариабельных участков. В другом варианте гуманизированные антитела можно получать с помощью методов рекомбинации, описанных в GB 2188638B. Антитела, которые специфически связываются с выбранным белком-мишенью, могут содержать антигенсвязывающие центры, которые являются либо частично, либо полностью гуманизированными, как описано в U.S. 5565332.

В другом варианте методики, предназначенные для получения одноцепочечных антител, можно адаптировать с помощью известных в данной области методов для получения одноцепочечных антител ("scFv"), которые специфично связываются с выбранным белком-мишенью. Антитела с родственной специфичностью, но имеющие другой идиотипический состав, можно получать путем перестановки цепей из случайных комбинаторных библиотек Ig (Burton, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 88, 1991, сс.11120-11123).

Одноцепочечные антитела можно также конструировать с помощью метода амплификации ДНК, такого как ПЦР, используя кДНК гибридомы в качестве матрицы (Thirion и др., Eur. J. Cancer Prev. 5, 1996, сс.507-511). Одноцепочечные антитела могут быть моно- или биспецифическими и могут быть бивалентными или тривалентными. Конструирование тетравалентных биспецифических одноцепочечных антител описано, например, у Coloma и Morrison, Natl. Biotechnol. 15, 1997, сс.159-163. Конструирование бивалентных биспецифических одноцепочечных антител описано у Mallendar и Voss, J. Biol. Chem., 269, 1994, сс.199-216.

Нуклеотидную последовательность, кодирующую одноцепочечное антитело, можно конструировать с помощью ручного или автоматического синтеза нуклеотидов, клонирования в предназначенной для экспрессии конструкции с помощью стандартных методов рекомбинантной ДНК и интродукции в клетку для экспрессии кодирующей последовательности. В другом варианте одноцепочечные антитела можно получать непосредственно, применяя, например, технологию на основе дисплейной библиотеки нитчатого фага (Verhaar и др. Int. J. Cancer 61, 1995, сс.497-501; и Nicholls и др., J. Immunol. Meth. 165, 1993, сс.81-91).

Антитела, которые специфично связываются с выбранным белком-мишенью, можно получать также путем индукции in vivo производства популяции лимфоцитов или путем скрининга библиотек Ig или панелей связывающихся с высокой специфичностью реагентов согласно описанным в литературе методам (Orlandi и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 1989, сс.3833-3837; Winter и др., Nature 349, 1991, сс.293-299).

ДНК, которая клонирует антитело, предлагаемое в изобретении, можно клонировать в форме кДНК или геномной ДНК с помощью любой процедуры клонирования, известной специалисту в данной области (см., например, Sambrook, J.F. и др. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory (1989), публикация включена в настоящее описание в качестве ссылки).

В случае, когда антитело представляет собой моноклональное антитело, то если идентифицирована последовательность ДНК, кодирующая Fv-фрагмент, который при экспрессии обладает способностью к специфическому связыванию, то антитела, содержащие этот Fv-фрагмент, можно получать с помощью методов, хорошо известных специалисту в данной области. Так, например, у Chaudhary V.K. и др. Nature, 339(6223), 1989, сс.394-397; Batra J.K. и др., J. Biol. Chem. 265(25), 1990, сс.15198-15202; Batra J.K. и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86(21), 1989, сс.8545-8549; Chaudhary V.K. и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87(3), 1990, сс.1066-1070 (все публикации включены в настоящее описание в качестве ссылки), описано получение белков различных одноцепочечных антител.

Согласно предпочтительному варианту ТФ-связывающие антитела, предлагаемые в изобретении, представляют собой одноцепочечные антитела, которые получают с помощью фаговой дисплейной библиотеки. Конструируют эпитопсвязывающий центр одноцепочечного антитела, состоящий из двух доменов вариабельной области: один из тяжелой цепи, а второй из легкой цепи. На первой стадии конструирования фаговой дисплейной библиотеки гены вариабельных цепей (VH (из IgM), Vκ и VL) клонируют с помощью ПЦР из пулированной мРНК из человеческого костного мозга, лимфатического узла и селезенки с использованием набора специфических для семейства праймеров. Полученные библиотеки pCITE-VН (3,8×109 членов), pZ604-Vκ (1,6×107) и pZ604-VL (3,2×107) представляют собой библиотеки постоянных и имеющих широкое разнообразие V-генов. Затем VH-гены амплифицируют из библиотеки pCITE-VH. С помощью ПЦР из библиотек pZ604-Vκ и pZ604-VL амплифицируют Vκ- и VL-гены, несущие обратную JН-область и линкерную последовательность на 5'-конце. Затем очищенные на геле содержащие VH, Vκ и VL ПЦР-продукты лигируют друг с другом, получая набор генов scFv. Набор генов scFv клонируют в фагмидном векторе pZ603 и полученный в результате лигирования продукт вводят путем электропорации в компетентные клетки Е.coli линии TG1, создавая фаговую дисплейную библиотеку scFv, обозначенную HuPhabL3, которая несет 5,2×109 индивидуальных трансформантов (Кау В.К. и др. (1996) Phage Display of Peptides and Proteins: A Laboratory Manual, изд-во Academic Press, San Diego CA; Marks J.D. и др. J. Mol. Biol. 222(3), 1991, сс.581-597; Sheets M.D. и др., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95(11), 1998, сс.6157-6162).

ТФ-связывающий фаг из фаговой дисплейной библиотеки scFv отбирают, амплифицируют и затем идентифицируют с помощью методов пэннинга, хорошо известных в данной области. Растворимый ТФ иммобилизуют на пластиковых пробирках, при этом для уменьшения неспецифического связывания с пластиком можно использовать обезжиренное молоко. Популяцию фага, экспрессирующего scFv (scFv-фага), наносят на иммобилизованный рТФ в пластиковые пробирки и несвязанный фаг удаляют путем интенсивной отмывки. ТФ-связывающий scFv-фаг элюируют из пробирок и затем амплифицируют, заражая клетки Е.coli TG1 в растворе. Указанную процедуру пэннинга повторяют трижды и полученный ТФ-связывающий scFv-фаг выделяют путем трансформации клеток линии TG1. Трансформанты, которые экспрессируют ТФ-связывающие антитела, идентифицируют с помощью стандартного метода ELISA, для осуществления которого используют рТФ, иммобилизованный на пластиковых 96-луночных планшетах. Секвенируют ДНК-вставки одноцепочечного антитела позитивных по данным ELISA трансформантов. На основе секвенирования выявлено 6 уникальных одноцепочечных антител, т.е. scFv(TF)2c1, scFv(TF)2c11, scFv(TF)2d3, scFv(TF)2h6, scFv(TF)3e10 и scFv(TF)3h2, которые экспрессируют и выделяют из E.coli и характеристики которых описаны ниже в примере 5.

Экспрессия и очистки антител, предлагаемых в изобретении

Существует несколько путей экспрессии in vitro рекомбинантных антител, предлагаемых в изобретении, включая Е.coli, бакуловирусы, клетки дрожжей и млекопитающих или другие системы экспрессии. Методы экспрессии клонированных генов в бактериях хорошо известны. Для получения высокого уровня экспрессии клонированного гена в прокариотической системе важную роль играет конструирование экспрессионных векторов, которые содержат, как минимум, сильный промотор для обеспечения терминации транскрипции мРНК. П