Фильтр для улавливания частиц с волокнистым слоем из металлических волокон

Иллюстрации

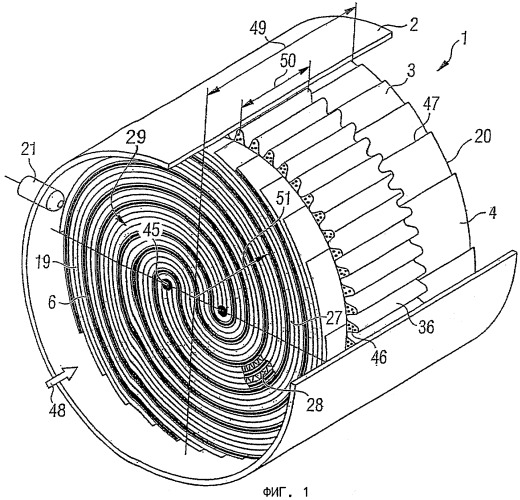

Показать всеИзобретение может быть использовано в системе выпуска отработавших газов ДВС. Фильтр для улавливания частиц состоит из кожуха и по меньшей мере одного фильтрующего элемента с по меньшей мере одним слоем из металлических волокон, расположенным таким образом, что он образует множество пространственно отделенных друг от друга проходов для прохождения потока через фильтрующий элемент, каждый из которых имеет по меньшей мере в одном месте препятствие для потока. По меньшей мере один слой из металлических волокон обладает отнесенной к единице площади теплоемкостью, составляющей от 400 до 1200 Дж/(К·м2). Такое выполнение позволяет повысить способность фильтра к аккумулированию частиц и к регенерации. 17 з.п. ф-лы, 7 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к фильтру для улавливания частиц, состоящему из кожуха и фильтрующего элемента, образованного по меньшей мере одним волокнистым слоем из металлических волокон. Подобный волокнистый слой расположен в фильтрующем элементе таким образом, что в нем образуются проходы для прохождения через него потока, в каждом из которых имеется по меньшей мере в одном месте препятствие для потока.

Фильтры для улавливания частиц, используемые, например, в системах выпуска отработавших газов (ОГ), образующихся при работе автомобильных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) (двигателей с принудительным воспламенением рабочей смеси, дизельных двигателей и т.п.), подразделяют в принципе на системы открытого (безнапорного) и закрытого типов. Открытые системы обычно имеют сквозные проходы для потока, через которые может свободно проходить поток ОГ и в которых имеются зоны успокоения и/или завихрения потока ОГ, обеспечивающие отклонение потока ОГ, а тем самым и содержащихся в нем частиц к стенкам, ограничивающим проходы для потока. Подобное отклонение потока ОГ в сторону стенок, ограничивающих проходы для потока, одновременно должно повышать вероятность контактирования содержащихся в потоке ОГ частиц с реагентами, содержащимися в стенках, ограничивающих проходы для потока, соответственно присутствующими в самих ОГ, и превращения таким путем частиц в безвредные вещества. Примеры подобных открытых систем описаны в DE 20117873 U1 или WO 03/038248 A1.

Фильтры для улавливания частиц закрытого типа обычно имеют попеременно закрытые с противоположных сторон проходы для потока, что обеспечивает по меньшей мере однократное прохождение частичных потоков ОГ сквозь стенки, ограничивающие проходы для потока. Для этого, как известно, на входе в проходы для потока, соответственно на выходе из них, а иногда и внутри них располагают уплотнительные элементы, соответственно препятствия для потока. Стенки, ограничивающие проходы для потока, выполнены, например, из пористого материала, преимущественно керамики.

Известны также закрытые фильтровальные системы, в которых в качестве фильтрующего материала используется волокнистый слой из металлических волокон. Система подобного типа известна, например, из ЕР 0764455 В1. Описанный в этой публикации фильтр, предназначенный для отфильтровывания из ОГ содержащихся в них частиц сажи, имеет корпус, в котором расположен волокнистый слой из металлических волокон таким образом, что поток ОГ проходит сквозь него один раз. Наряду с плоским, соответственно волнообразным расположением волокнистого слоя с в основном осевым прохождением сквозь него потока ОГ в этой публикации описана также возможность придания волокнистому слою цилиндрической или звездообразной формы, при которой поток газа подается в ограниченное волокнистым слоем пространство по его центру, а затем из-за наличия крышки, закрывающей это ограниченное волокнистым слоем пространство с противоположной стороны, принудительно отклоняется в направлении радиально наружу и проходит сквозь волокнистый слой.

При использовании именно фильтров для улавливания частиц закрытого типа существует опасность забивания их пористых стенок, соответственно стенок, образованных волокнистым слоем, частицами (термин "частицы" всегда должен трактоваться как родовое понятие, охватывающее самые разнообразные твердые вещества, присутствующие в автомобильных ОГ, в том числе, в частности, и сажу и золу), когда невозможно обеспечить поступление необходимых для химического превращения реагентов в достаточном количестве. Забивание твердыми частицами ограничивающих проходы для потока стенок приводит к возрастанию создаваемого ими сопротивления потоку ОГ. В результате этого, например, возрастает динамический напор и одновременно снижается мощность ДВС. Поэтому из фильтров обычно необходимо удалять скопившиеся в них частицы, что, как правило, обозначают термином "регенерация".

Для регенерации фильтров для улавливания частиц используют многочисленные известные термические процессы, при реализации которых ОГ, соответственно фильтры для улавливания частиц целенаправленно нагревают, например, до температур свыше 800°С, при которых скопившиеся в фильтре частицы сгорают, соответственно окисляются. Инициировать подобную термическую регенерацию можно с помощью особых нагревательных элементов, которые являются частью самого фильтра для улавливания частиц, соответственно соединены с ним. Регенерировать фильтр для улавливания частиц можно также путем своего рода дожигания частиц за счет инициирования в потоке ОГ химических, в некоторых случаях катализируемых реакций. Для инициирования подобных реакций используют вводимые в поток ОГ добавки, например аммиак или же некоторое количество топлива. Наряду с такой периодической термической регенерацией фильтров для улавливания частиц известны также непрерывные методы их регенерации.

Подобный непрерывный метод регенерации фильтров для улавливания частиц основан на принципе так называемого непрерывно регенерируемого улавливателя (НРУ). При этом ОГ сначала пропускают через нейтрализатор с катализатором окисления, а затем - через сажеулавливающий фильтр. Нейтрализатор с катализатором окисления предназначен для превращения содержащегося в ОГ моноксида азота (NO) в диоксид азота (NO2). Преимущество, связанное с повышенным содержанием диоксида азота в ОГ, состоит в его участии в протекающих в последующем фильтре для улавливания частиц окислительно-восстановительных реакциях, при которых углерод (С) окисляется до диоксида углерода (CO2), а сам диоксид азота (NO2) восстанавливается до чистого азота (N2). В результате подобных процессов происходит практически полное превращение прежде всего моноксида углерода (СО) и длинноцепных углеводородов, которые в большом количестве присутствуют в содержащихся в ОГ частицах, в безвредные вещества уже при температурах в пределах от 200 до 450°С. Однако для эффективной работы таких НРУ-систем во избежание повреждения описанной выше окислительно-восстановительной системы допускается использование лишь практически не содержащего серу дизельного топлива (с содержанием S менее 10 част./млн). В дополнение к содержащемуся в ОГ моноксиду азота, соответственно образующемуся из него диоксиду азота в поток ОГ в точке перед нейтрализатором с катализатором окисления можно дополнительно добавлять аммиак, что обеспечивает дополнительные преимущества.

Помимо этого эффективность фильтра для улавливания частиц, соответственно его фильтрующее действие определяется площадью поверхности стенки, ограничивающей в фильтре проход для потока, соответственно ее пористостью и иными аналогичными параметрами. При этом всегда стремятся увеличить доступную для отфильтровывания частиц площадь поверхности до максимально возможной. Одновременно с этим фильтр для улавливания частиц должен выдерживать воздействие высоких термических и динамических нагрузок, характерных для систем выпуска ОГ, образующихся при работе автомобильного ДВС. При этом необходимо прежде всего учитывать различные характеристики термического расширения компонентов фильтра для улавливания частиц. Кроме того, для длительного применения в системе выпуска ОГ фильтр для улавливания частиц должен допускать возможность его регенерации.

Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача предложить фильтр для улавливания частиц, который соответствовал бы указанным выше требованиям. Помимо этого такой фильтр должен иметь максимально возможную площадь фильтрующей поверхности и должен быть способным выдерживать частую регенерацию. Кроме того, подобный фильтр для улавливания частиц должен быть также способен выдерживать иногда имеющие место внутри него на локально ограниченных участках кратковременные значительные повышения температуры до пиковых значений и тем самым обладать длительным сроком службы именно при частом повторении регенерации.

Указанные задачи решаются с помощью фильтра для улавливания частиц, отличительные признаки которого представлены в п.1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения представлены в зависимых пунктах формулы изобретения. При этом следует отметить, что указанные в формуле изобретения отличительные признаки можно комбинировать между собой, а также с другими признаками, рассмотренными во всем настоящем описании, с получением других предпочтительных вариантов осуществления изобретения.

Предлагаемый в изобретении фильтр для улавливания частиц состоит из кожуха и по меньшей мере одного фильтрующего элемента с по меньшей мере одним волокнистым слоем из металлических волокон. Подобный волокнистый слой расположен таким образом, что он образует множество пространственно отделенных друг от друга проходов для прохождения потока через фильтрующий элемент, каждый из которых имеет по меньшей мере в одном месте препятствие для потока. Такой фильтр для улавливания частиц отличается тем, что по меньшей мере один волокнистый слой из металлических волокон обладает отнесенной к единице площади теплоемкостью, составляющей от 400 до 1200 Дж/(К·м2).

Волокнистый слой предпочтительно изготавливать из металлических волокон из жаропрочного, коррозионно-стойкого материала и прежде всего из материала на основе железа, соответственно стали с алюминием и хромом в качестве легирующих элементов. В качестве материала металлических волокон для изготовления волокнистого слоя предлагается использовать прежде всего материал на основе железа, легированного алюминием и хромом, а также при необходимости редкоземельными элементами, такими, например, как иттрий. В предпочтительном варианте содержание алюминия должно составлять по меньшей мере 4,5%, прежде всего более 5,5%. Содержание хрома предпочтительно должно составлять от 18 до 21%.

Металлические волокна могут образовывать ткань, нетканое полотно, спутанную пряжу или могут быть ориентированы друг относительно друга любым иным образом. Соединения между самими волокнами также должны быть жаропрочными и стойкими к коррозии, для чего волокна предлагается соединять друг с другом прежде всего спеканием.

Для формирования фильтрующего элемента по меньшей мере один волокнистый слой предпочтительно набирать в пакет, скручивать, свертывать в рулон или располагать иным образом. При этом фильтрующие элементы можно изготавливать с использованием только одного волокнистого слоя из металлических волокон, однако их можно изготавливать и с использованием нескольких волокнистых слоев, которые могут также иметь различное исполнение и которые соединяют в непрерывную волокнистую ленту, и/или с использованием множества подобных волокнистых слоев.

По меньшей мере один металлический волокнистый слой по меньшей мере частично ограничивает при этом проходы для потока, т.е. образует по меньшей мере одну стенку, соответственно участок стенки, ограничивающей проход для потока. Проходы для потока предпочтительно должны располагаться в основном параллельно друг другу и прежде всего должны быть пространственно отделены друг от друга по всей своей длине. Выражение "отделены" не обязательно означает полное отсутствие газообмена между соседними проходами для потока, а, более того, подразумевает расположение проходов для потока в виде сотовой структуры.

В предпочтительном варианте в каждом из таких проходов для потока в точно одном его месте имеется препятствие для потока. В принципе, в качестве места размещения препятствия для потока предлагается выбирать входное, соответственно выходное, сечение прохода для потока. Альтернативно этому или в дополнение к этому может также оказаться целесообразным располагать препятствие для потока внутри прохода для потока, т.е. между его входным и выходным сечениями. Препятствие для потока предпочтительно должно создавать большее гидравлическое сопротивление прохождению потока текучей среды, чем (образующий фильтрующий слой) волокнистый слой, ограничивающий проходное сечение проходов для потока. Сказанное означает также, что препятствие для потока должно обладать большей удельной, отнесенной к единице объема плотностью, чем волокнистый слой, прежде всего обладать также газонепроницаемостью.

При таком выполнении фильтрующего элемента из по меньшей мере одного волокнистого слоя из металлических волокон, образующего множество каналов, регенерация фильтра для улавливания частиц при определенных условиях может быть затруднена. При регенерации фильтра, при которой происходит дожигание сажи, температура фильтра на его локально ограниченных участках может из-за плотного расположения отдельных участков волокнистого слоя друг относительно друга, соответственно из-за возможно скопившейся на них сажи, возрастать до экстремально высоких значений. Подобное повышение температуры может привести к разрушению структуры волокнистого слоя, прежде всего к расплавлению его компонентов и/или разрушению соединений между волокнами. Во избежание разъединения компонентов волокнистого слоя из-за образования подобных так называемых горячих пятен или участков местного перегрева и связанного с этим возможного закупоривания других отдельных участков фильтра для улавливания частиц или разрушения расположенных за ним компонентов системы нейтрализации ОГ отнесенная к единице площади теплоемкость используемого в фильтре по меньшей мере одного волокнистого слоя из металлических волокон должна согласно изобретению лежать в пределах примерно от 400 до 1200 Дж/(К·м2). Указанные численные значения отнесенной к единице площади теплоемкости волокнистого слоя из металлических волокон относятся к комнатной температуре. В предпочтительном варианте отнесенная к единице площади теплоемкость по меньшей мере одного волокнистого слоя из металлических волокон должна превышать 750 Дж/(К·м2), соответственно даже превышать 1000 Дж/(К·м2). При создании изобретения было установлено, что благодаря своей вышеуказанной теплоемкости волокнистый слой из металлических волокон при его использовании именно в тех фильтрах для улавливания частиц, которые имеют множество каналов, соответственно проходов для потока, способен (в том числе, например, и в плохо охлаждаемых внутренних отдельных зонах фильтра для улавливания частиц) длительно выдерживать возникающие в системе выпуска ОГ автомобильного ДВС термические знакопеременные нагрузки, в том числе и нагрузки, связанные с образованием так называемых горячих пятен.

В одном из вариантов выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц волокнистый слой на по меньшей мере одном своем участке характеризуется по меньшей мере одним из следующих параметров:

| а) диаметром волокна | от 20 до 90 мкм, |

| б) расстоянием между волокнами | от 5 до 300 мкм, |

| в) толщиной слоя | от 0,2 до 1,5 мм, |

| г) поверхностной плотностью слоя | от 250 до 2000 г/м2, |

| д) пористостью слоя, | от 30 до 90%, |

| е) площадью поверхности волокон в пересчете | |

| на 1 м площади поверхности слоя | от 9 до 15 м2, |

| ж) длиной отдельных волокон | от 5 до 100 мкм. |

Под "по меньшей мере одним участком" волокнистого слоя подразумевается участок, который предпочтительно занимает всю длину, ширину или пространственную протяженность волокнистого слоя, однако он может также представлять собой, например, только отдельный участок волокнистого слоя, ориентированный в его осевом и/или радиальном направлении. В некоторых случаях целесообразно также наличие у волокнистого слоя нескольких подобных участков, при этом участок волокнистого слоя не обязательно должен быть каждый раз одинаковым, поскольку его размеры и форму можно варьировать, согласуя их с теми или иными условиями, например с условиями, характерными для системы выпуска ОГ, образующихся при работе ДВС.

Под "диаметром волокна" подразумевается средний диаметр волокна волокнистого слоя. Средний диаметр волокна является при этом не только средней величиной, получаемой усреднением всех значений диаметра по длине отдельного волокна, но и предпочтительно характеристическим значением для всех волокон волокнистого слоя на по меньшей мере одном его участке. В предпочтительном варианте диаметр волокна должен составлять от 40 до 70 мкм (от 0,04 до 0,07 мм).

Под "расстоянием между волокнами" подразумевается прежде всего расстояние, а в данном случае главным образом наибольшее расстояние, между соседними волокнами волокнистого слоя. Расстояние между волокнами представляет собой, в частности, параметр, от которого зависит газопроницаемость, соответственно плотность волокнистого слоя. В предпочтительном варианте расстояние между волокнами должно составлять от 20 до 300 мкм (от 0,02 до 0,3 мм).

Под "толщиной слоя" подразумевается толщина по меньшей мере одного волокнистого слоя из металлических волокон, прежде всего в направлении прохождения потока ОГ. В предпочтительном варианте толщина слоя должна составлять от 0,3 до 0,5 мм.

Под "поверхностной плотностью слоя" подразумевается масса волокнистого слоя из металлических волокон, отнесенная к единице площади, и предпочтительно эта величина должна составлять от 750 до 1500 г/м2.

Пористость слоя предпочтительно должна составлять от 45 до 60%.

Под "площадью поверхности волокон" в данном контексте подразумевается площадь поверхности, складывающаяся из площадей поверхности отдельных волокон. В отличие от нее под "площадью поверхности слоя" подразумевается площадь поверхности (огибающей) самого волокнистого слоя из металлических волокон.

Под "длиной отдельного волокна" подразумевается длина металлического волокна, преимущественно используемого для изготовления по меньшей мере одного волокнистого слоя. В предпочтительном варианте длина отдельного волокна должна составлять от 10 до 30 мкм (от 0,01 до 0,03 мм).

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц по меньшей мере один волокнистый слой расположен в фильтрующем элементе таким образом, что соблюдается по меньшей мере один из следующих параметров:

| а) удельная площадь поверхности слоя | от 0,15 до 2,0 м2/л, |

| б) расстояние между слоями | от 0,5 до 10 мм. |

Под "удельной площадью поверхности слоя" подразумевается площадь поверхности волокнистого слоя, приходящаяся на 1 л объема фильтра для улавливания частиц. Эта величина может служить мерой объема фильтра. При изготовлении фильтра для улавливания частиц из гладких и гофрированных волокнистых слоев из металлических волокон может оказаться предпочтительным выбирать удельную площадь поверхности волокнистого слоя из разных интервалов численных значений. Так, в частности, удельная площадь поверхности слоя в пределах от 0,15 до 1,0 м2/л предпочтительна, например, в том случае, когда волокнистым слоем из металлических волокон образован только гладкий слой. При изготовлении из волокнистого слоя из металлических волокон только гофрированных слоев удельная площадь поверхности слоя должна составлять от 0,25 до 1,0 м2/л. При изготовлении же из волокнистого слоя из металлических волокон и гофрированных, и гладких слоев удельная площадь поверхности слоя предпочтительно должна составлять от 0,4 до 2,0 м2/л. В фильтре для улавливания частиц, предназначенном прежде всего для использования в автомобилях с дизельным двигателем, удельная площадь поверхности волокнистого слоя должна составлять от 0,5 до 0,9 м2/л.

Под "расстоянием между слоями" подразумевается расстояние между расположенными смежно друг с другом участками, соответственно самими волокнистыми слоями. При этом "расстояние между слоями" соответствует наибольшему расстоянию между соседними волокнистыми слоями. Такое расстояние между слоями следует определять прежде всего между теми поверхностями волокнистых слоев, через которые входит, соответственно выходит поток газа. Эта величина может также изменяться по осевой длине фильтра для улавливания частиц, соответственно по длине проходов для потока.

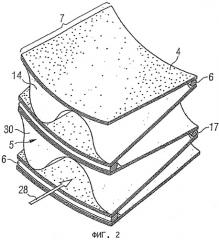

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц его фильтрующий элемент имеет по меньшей мере одну опорную структуру, которая удерживает на расстоянии друг от друга по меньшей мере частично расположенные смежно друг с другом участки волокнистого слоя или волокнистых слоев. Тем самым выполняемая такой опорной структурой по меньшей мере на одном отдельном участке функция состоит в предотвращении непосредственного прилегания друг к другу расположенных смежно друг с другом участков волокнистого слоя или волокнистых слоев. Эта опорная структура предназначена прежде всего для образования каналов, соответственно проходов для потока. Опорная структура может располагаться между отдельными волокнистыми слоями, а также между складками, витками или иными аналогичными частями отдельного волокнистого слоя. Опорная структура предпочтительно выполнена из металла и проходит по всей длине образованных ею проходов для потока. В качестве материала для выполнения опорной структуры предпочтительно использовать сплав системы "железо-алюминий-хром", описанный выше применительно к металлическим волокнам.

В этом отношении в наиболее предпочтительном варианте по меньшей мере одна опорная структура образована по меньшей мере одним из следующих, предусмотренных в единичном количестве или в количестве нескольких штук компонентов: сеткой, металлическим листом, проволокой, растянутым перфорированным металлическим листом. Под сеткой подразумеваются различные структуры в виде проволочных тканых сеток, проволочных плетеных сеток, слоев из неупорядоченно расположенной проволоки и т.д. Подобные структуры для придания им газопроницаемости предпочтительно снабжать отверстиями, разрывами и т.п. В таких отверстиях, разрывах и т.п. можно также располагать дополнительный фильтрующий материал. Последний из указанных вариантов относится прежде всего к выполнению опорной структуры из растянутого перфорированного металлического листа. Между фильтрующими, соответственно волокнистыми слоями можно также располагать особым образом профилированные металлические листы и т.д. В предпочтительном варианте такие металлические листы должны быть не проницаемыми для потока газа, однако при необходимости могут также иметь отверстия или потоконаправляющие поверхности. Кроме того, между участками волокнистого слоя или волокнистых слоев, которые (участки) могут быть, например, профилированными или же гладкими, можно располагать особым образом изогнутые проволоки. Подобные проволоки предпочтительно предусматривать с входной или с выходной стороны проходов для потока. Помимо этого несколько таких проволок можно также собирать в пучок и располагать его между участками волокнистого слоя или волокнистых слоев.

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц компоненты его фильтрующего элемента по меньшей мере на отдельных участках неразъемно соединены друг с другом и/или с кожухом. Под компонентами фильтрующего элемента подразумеваются прежде всего волокнистые слои и опорные структуры. Указанные неразъемные соединения при этом предпочтительно располагать в следующих местах: на торцах фильтра для улавливания частиц (на один из которых набегает и соответственно через другой из которых выходит поток ОГ), вблизи высших точек (максимумов) профиля опорных структур, в месте контакта волокнистого слоя и опорной структуры, между двумя волокнистыми слоями. Подобные неразъемные соединения предпочтительно выполнять методом диффузионного соединения, сваркой и/или пайкой. Касательно соединения компонентов фильтрующего элемента с кожухом фильтра следует отметить, что с кожухом предпочтительно неразъемно соединять указанными выше методами все концы волокнистых слоев и/или опорных структур.

В еще одном варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц по меньшей мере одно препятствие для потока образовано частью по меньшей мере одной опорной структуры и запирает при этом по меньшей мере один проход для потока по меньшей мере в одном месте. Сказанное означает, что опорная структура, например, перегибается, образует "крылышки", выполнена с отбортовкой и т.д. и тем самым непосредственно прилегает к по меньшей мере одному соседнему волокнистому слою. Для этого препятствие для потока предпочтительно выполнять в основном газонепроницаемым, чтобы сквозь него не мог проходить поток газа (по меньшей мере в условиях, характерных для автомобильных систем выпуска ОГ). Опорную структуру предпочтительно при этом выполнять из металлического листа, охватывающего край соседнего волокнистого слоя из металлических волокон.

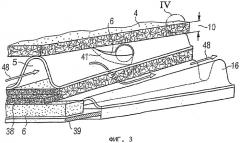

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц по меньшей мере одно препятствие для потока имеет форму, по меньшей мере частично повторяющую форму по меньшей мере одного волокнистого слоя, и запирает часть проходов для потока по меньшей мере вблизи входной стороны или выходной стороны фильтрующего элемента. В этом случае препятствие для потока выполнено в виде отдельной детали, которая расположена таким образом, что она запирает по меньшей мере часть проходов для потока. В рассматриваемом варианте выполнения фильтра для улавливания частиц исходно предполагается, что волокнистые слои расположены в набранном в пакет, скрученном или свернутом в рулон виде. Сказанное означает, что торцовые края волокнистых слоев располагаются по спирали, прямолинейно, S-образно или иным аналогичным образом. Поскольку волокнистые слои по меньшей мере частично ограничивают примыкающие к их поверхности проходы для потока, расположенные вблизи отдельного волокнистого слоя проходы для потока могут быть заперты единственным препятствием для потока. Для этого препятствие для потока в основном повторяет пространственную форму по меньшей мере одного волокнистого слоя. Поскольку в данном случае речь преимущественно идет о фильтрах для улавливания частиц, выполненных по принципу систем закрытого типа, попеременно закрытые (глухие) с противоположных сторон фильтра каналы, соответственно проходы для потока получают, предусматривая первое количество препятствий для потока с входной стороны фильтра, с которой они запирают определенное количество проходов для потока, и второе количество препятствий для потока с выходной стороны фильтра, с которой они запирают остальное количество проходов для потока. В качестве препятствия для потока предпочтительно использовать проволоку, соответственно газонепроницаемый элемент в виде шнура.

В этом отношении в наиболее предпочтительном варианте по меньшей мере одно препятствие для потока имеет устройство для регенерации фильтра для улавливания частиц и/или пригодно для определения по меньшей мере одного из следующих параметров: температуры, компонентов газового потока. В этом варианте выполнения фильтра для улавливания частиц препятствие для потока наряду с газонепроницаемым перекрытием проходных сечений проходов для потока выполняет еще одну функцию, состоящую, например, в инициировании регенерации фильтра для улавливания частиц или измерении определенных параметров. Для регенерации фильтра для улавливания частиц препятствие для потока можно выполнить, например, в виде нагревательной проволоки, которая при пропускании через нее электрического тока в результате своего резистивного нагрева выделяет в фильтре для улавливания частиц необходимое для его термической регенерации тепло. Кроме того, само препятствие для потока можно также выполнять в виде датчика или иного аналогичного измерительного устройства. В этом случае препятствие для потока выполняет функцию, например, датчика температуры или же датчика, определяющего концентрацию газообразных компонентов потока ОГ (например, концентрацию кислорода, оксидов азота, углеводородов и т.п.).

В еще одном варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц его фильтрующий элемент имеет общий объем, составляющий от 0,5 до 3,0 л на 1,0 л рабочего объема соответствующего ДВС. Под "общим объемом" фильтрующего элемента в данном контексте подразумевается его суммарный объем, включая объем волокнистых слоев из металлических волокон, опорных структур, препятствий для потока и прочих компонентов и объем, занимаемый проходами для потока. Общий объем фильтрующего элемента обычно равен объему пространства, заключенного между его входной и выходной сторонами и внутренней поверхностью кожуха. В предпочтительном варианте общий объем фильтрующего элемента должен составлять от 1,0 до 1,5 л в пересчете на 1 л рабочего объема ДВС. Под "рабочим объемом" подразумевается суммарный объем всех камер сгорания в ДВС, обычно используемый для обозначения литража ДВС.

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц его фильтрующий элемент выполнен в виде сотового элемента со множеством каналов, плотность расположения которых в пересчете на единицу площади поперечного сечения фильтрующего элемента составляет от 100 до 400 каналов на кв.дюйм. В этом отношении необходимо пояснить, что каналы ограничиваются поверхностями по меньшей мере одного волокнистого слоя и поверхностью по меньшей мере одной опорной структуры при ее наличии. Плотность расположения каналов принято указывать в пересчете на квадратный дюйм площади поперечного сечения сотового элемента.

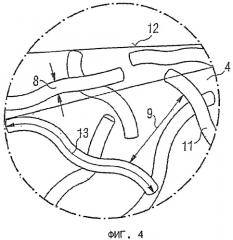

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц его фильтрующий элемент имеет множество волокнистых слоев, которые для образования препятствий для потока и карманов соединены друг с другом попеременно с его противоположных входной и выходной сторон. Между волокнистыми слоями предусмотрено по опорной структуре, каждая из которых характеризуется минимальной высотой и максимальной высотой и которые расположены в соседних карманах в попеременно чередующемся порядке. Иными словами, опорные структуры образуют между волокнистыми слоями расширяющиеся проходы для потока, при этом проход, в котором расположена опорная структура с максимальной высотой, располагается рядом с проходом, в котором расположена опорная структура с минимальной высотой. В предпочтительном варианте препятствия для потока располагают вблизи того места фильтрующего элемента, где опорная структура имеет минимальную высоту, т.е. смежные волокнистые слои располагаются максимально близко друг к другу. Подобные опорные структуры образуют в воображаемом продольном сечении фильтров для улавливания частиц V-образные (клиновидные) карманы, которые своими открытыми сторонами попеременно обращены к входной и выходной сторонам фильтра. Такое конструктивное исполнение фильтра для улавливания частиц наиболее предпочтительно с учетом создаваемого при этом динамического напора, а также простоты неразъемного соединения волокнистых слоев и опорной структуры. Следует также отметить, что в фильтре можно не только предусматривать отдельные опорные структуры, но и располагать в чередующемся порядке группы из (переменного) множества ориентированных в одну сторону опорных структур.

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц его фильтрующий элемент имеет в направлении его оси сегменты различного, соответственно комбинированного назначения. Такие сегменты фильтрующего элемента представляют собой отдельные его участки, через которые последовательно проходит поток ОГ и каждый из которых оказывает различное воздействие на компоненты ОГ. В качестве примера подобных воздействий можно назвать отфильтровывание золы, отфильтровывание сажи, окисление, нагрев, аккумулирование компонентов ОГ, осушка газовых потоков и т.д. В этих сегментах волокнистые слои из металлических волокон, равно как и опорные структуры и/или препятствия для потока, могут иметь исполнение, согласованное с выполняемой ими функцией, и прежде всего могут по своим параметрам отличаться от других сегментов фильтрующего элемента. Помимо этого в подобном фильтре для улавливания частиц можно также, например, предусмотреть сегмент, в котором предпочтительно должно обеспечиваться перемешивание находящихся в проходах для потока частичных потоков газа. Для этого в стенках проходов для потока можно при необходимости предусмотреть дополнительные препятствия для потока и/или отверстия для обеспечения перемешивания частичных потоков газа.

Так, в частности, в еще одном предпочтительном варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц его фильтрующий элемент имеет по меньшей мере один расположенный внутри него ограничитель, образованный обращенными друг к другу препятствиями для потока. Подобное выполнение фильтра для улавливания частиц предпочтительно, например, постольку, поскольку при различном выполнении волокнистого слоя из металлических волокон в каждом из различных сегментов фильтрующего элемента должен обеспечиваться контакт со всем потоком ОГ. Для этого на заднем по ходу потока конце подобного сегмента можно предусмотреть ограничитель, образованный препятствиями для потока, из-за наличия которых поток ОГ принудительно проходит в этом сегменте сквозь волокнистый слой. При этом препятствия для потока в предпочтительном варианте образованы частями опорной структуры и/или частями самого волокнистого слоя из металлических волокон. Препятствия для потока именно в том случае, когда они образуют ограничитель указанных выше сегментов фильтрующего элемента, предпочтительно располагать в основном в одной плоскости.

В следующем варианте выполнения предлагаемого в изобретении фильтра для улавливания частиц его фильтрующий элемент через по меньшей мере одну охватывающую его втулку соединен с кожухом. В фильтрах для улавливания частиц, в конструкции которых используются различные компоненты (различающиеся между собой своими материалами, толщиной и иными параметрами), важное значение с точки зрения их долговечности при эксплуатации в системах выпуска ОГ, образующихся при работе двигателей внутреннего сгорания, всегда имеют характеристики их теплового расширения. Помимо этого следует также учитывать, что фильтр для улавливания частиц в процессе его регенерации подвержен воздействию экстремально интенсивных тепловых ударов. В фильтре имеются, с одной стороны, опорные структуры, которые предпочтительно выполняют относительно тонкостенными, а с другой стороны, несколько более толстые, но в то же время и менее плотные волокнистые слои из металлических волокон и массивный кожух с толщиной стенки, например, 1 мм или более. Все эти компоненты фильтра обладают различной теплоемкостью, из-за чего именно при нагреве, соответственно охлаждении фильтра для улавливания частиц они термически расширяются, соответственно сжимаются на различные величины. Учитывая же еще тот факт, что компоненты фильтра необходимо тем не менее неразъемно соединять между собой, различия в величинах их термического расширения могут привести к возникновению в местах соединения значительных термических напряжений, которые при определенных условиях приводят к разрушению компонентов фильтра, соответственно разрушению соединений между ними.

Во избежание подобного разрушения компонентов фильтра, соответственно соединений между ними и предлагается использовать втулку, охватывающую фильтрующий элемент и соединенную с одной стороны с фильтрующим элементом, а с обратной стороны - с кожухом (в пределах очень узкой полосы). Такая втулка в предпочтительном варианте должна располагаться по центру фильтра в направлении его продольной протяженности и должна занимать лишь небольшую часть длины боковой поверхности