Полипептидные варианты с измененной эффекторной функцией

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биотехнологии. Описаны варианты полипептида, содержащие Fc-области IgG, имеющие аминокислотные модификации, придающие указанным полипептидам измененные эффекторные функции Fc. Раскрыта композиция для нацеливания антитела на антиген, содержащая указанный полипептид. Описан способ получения указанного полипептида. Также описаны способы лечения В-клеточной опухоли или злокачественного заболевания, характеризующихся экспрессией CD20 В-клетками, лечения хронического лимфоцитарного лейкоза, ослабления симптомов В-клеточного регулируемого аутоиммунного заболевания, лечения расстройства, связанного с ангиогенезом, лечения НЕR2-экспрессирующей раковой опухоли, лечения LFA-1-опосредуемого расстройства, лечения IgE-опосредуемого расстройства, где указанные способы включают введение пациенту терапевтически эффективного количества указанного полипептида. 36 н. и 27 з.п. ф-лы, 13 ил., 12 табл.

Реферат

По настоящей заявке испрашивается приоритет предварительной заявки, рег.№ 60/603057, поданной 19 августа 2004, описание которой вводится в настоящее изобретение посредством ссылки.

Область, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к полипептидам, содержащим вариант Fc-области. Более конкретно, настоящее изобретение относится к содержащим Fc-область полипептидам, которые обладают эффекторной функцией, измененной в результате одной или нескольких аминокислотных модификаций, внесенных в их Fc-область.

Предшествующий уровень техники

Антитела представляют собой белки, обладающие специфичностью связывания с конкретным антигеном. Природными антителами обычно являются гетеротетрамерные гликопротеины размером приблизительно 150000 Дальтон, состоящие из двух одинаковых легких цепей (L) и двух одинаковых тяжелых цепей (Н). Каждая легкая цепь связана с тяжелой цепью одной ковалентной дисульфидной связью, при этом число дисульфидных связей между тяжелыми цепями иммуноглобулинов различных изотипов варьируется. Каждая тяжелая и легкая цепь также имеет соответствующим образом расположенные внутрицепьевые дисульфидные мостики. Каждая тяжелая цепь у одного своего конца имеет вариабельный домен (VН), за которым следует ряд константных доменов. Каждая легкая цепь у одного своего конца имеет вариабельный домен (VL), а у другого конца - константный домен, причем, константный домен легкой цепи соответствует первому константному домену тяжелой цепи, а вариабельный домен легкой цепи соответствует вариабельному домену тяжелой цепи. Очевидно, что конкретные аминокислотные остатки образуют пограничную область между вариабельными доменами легкой и тяжелой цепи.

Термин “вариабельный” означает, что некоторые части вариабельных доменов у различных антител очень отличаются по своим последовательностям и являются ответственными за специфическое связывание каждого конкретного антитела с конкретным антигеном. Однако такая вариабельность не одинаково распределяется по всем вариабельным доменам антител. Указанная вариабельность сконцентрирована в трех сегментах, называемых гипервариабельными областями (комплементарность-определяющими областями (CDR)), присутствующими в вариабельных доменах как легкой, так и тяжелой цепи. Более высококонсервативные части указанных вариабельных доменов называются каркасными областями (FR). Каждый вариабельный домен природных тяжелой и легкой цепей содержит четыре FR, что в значительной степени способствует формированию β-складчатой структуры, соединенной тремя CDR, образующими петли и соединяющими, а в некоторых случаях, составляющими части такой β-складчатой структуры. CDR в каждой цепи находятся в непосредственной близости друг от друга благодаря FR, а вместе с CDR другой цепи они образуют антигенсвязывающий сайт антител (см. Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD (1991)).

Константные домены не принимают непосредственного участия в связывании антитела с антигеном, но обладают различными эффекторными функциями. Антитела или иммуноглобулины, в зависимости от аминокислотной последовательности константной области их тяжелых цепей, могут быть подразделены на различные классы. Существует пять основных классов иммуноглобулинов: IgA, IgD, IgE, IgG и IgM, некоторые из которых могут быть дополнительно подразделены на подклассы (изотипы), например, IgG1, IgG2, IgG3 и IgG4; и IgA1 и IgA2. Константные области тяжелой цепи, которые соответствуют иммуноглобулинам различных классов, обозначаются α, δ, ε, γ и µ, соответственно. Известно, что из этих классов иммуноглобулинов человека только иммуноглобулины IgG1, IgG2, IgG3 и IgM человека активируют комплемент, причем IgG1 и IgG3 человека опосредуют ADCC более эффективно, чем IgG2 и IgG4.

Структура природного IgG1 схематически представлена на фиг.1, где показаны различные части молекулы природного антитела. В результате расщепления антител папаином образуются два одинаковых антигенсвязывающих фрагмента, называемые Fab-фрагментами, каждый из которых имеет один антигенсвязывающий сайт и один остаточный “Fc”-фрагмент, обозначение которого отражает его способность легко кристаллизоваться. Была определена кристаллическая структура Fc-области IgG человека (Deisenhofer, Biochemistry 20:2361-2370 (1981)). В молекулах IgG человека, Fc-область образуется в результате расщепления папаином на участке, расположенном у N-конца перед Cys226. Указанная Fc-область играет ключевую роль в осуществлении эффекторных функций антител.

Эффекторные функции антител

Эффекторные функции, опосредуемые Fc-областью антитела, могут быть подразделены на две категории: (1) эффекторные функции, которые действуют после связывания антитела с антигеном (такими функциями являются участие в каскаде реакций активации комплемента или лизис клеток, несущих Fc-рецептор (FcR)); и (2) эффекторные функции, осуществляемые независимо от связывания с антигеном (эти функции обеспечивают длительное присутствие антитела в кровотоке и способность этого антитела проникать через клеточные барьеры посредством трансцитоза). См. Ward & Ghetie, Therapeutic Immunology 2:77-94 (1995).

Хотя связывание антитела с требуемым антигеном дает нейтрализующий эффект, который может предупреждать связывание чужеродного антигена с его эндогенной мишенью (например, с рецептором или лигандом), однако, только одно такое связывание не может приводить к удалению этого чужеродного антигена. Для эффективной элиминации и/или деструкции чужеродных антигенов антитело должно обладать высокой аффинностью связывания с антигеном и эффективными эффекторными функциями.

Взаимодействие антител и комплексов “антитело-антиген” с клетками иммунной системы приводит к продуцированию различных ответов, включая антитело-зависимую клеточноопосредуемую цитотоксичность (ADCC) и комплемент-зависимую цитотоксичность (CDC)(описанные в публикации Daeron, Annu. Rev. Immunol. 15:203-234 (1997); Ward & Ghetie, Therapeutic Immunol. 2:77-94 (1995), а также в публикации Ravetch & Kinet, Annu. Rev. Immunol. 9:457-492 (1991)).

Некоторые эффекторные функции антитела опосредуются Fc-рецепторами (FcR), которые связываются с Fc-областью антитела. FcR определяются их специфичностью к иммуноглобулинам различных изотипов; причем Fc-рецепторы для антител IgG обозначаются FcγR, для IgE - FcεR, а для IgA - FcαR и т.д. Были идентифицированы три подкласса FcγR: FcγRI (CD64), FcγRII (CD32) и FcγRIII (CD16). Поскольку FcγR каждого подкласса кодируется двумя или тремя генами, а альтернативный РНК-сплайсинг приводит к образованию множества транскриптов, то существует широкое разнообразие изоформ FcγR. Три гена, кодирующие рецепторы подкласса FcγRI (FcγRIA, FcγRIB и FcγRIC), образуют кластеры в области 1q21.1 длинного плеча хромосомы 1, а гены, кодирующие изоформы FcγRII (FcγRIIA, FcγRIIB и FcγRIIC), и два гена, кодирующие изоформы FcγRIII (FcγRIIIA и FcγRIIIB), образуют кластеры в области 1q22. Указанные FcR различных изотипов экспрессируются на клетках различных типов (см. публикацию Ravetch & Kinet, Annu. Rev. Immunol. 9:457-492 (1991)). Так, например, у человека, FcγRIIIB присутствует только на нейтрофилах, тогда как FcγRIIIA присутствует на макрофагах, моноцитах, природных клетках-киллерах (NK) и в субпопуляции Т-клеток.

По своей структуре, все FcγR являются членами суперсемейства иммуноглобулинов, имеющих IgG-связывающую α-цепь вместе с внеклеточной частью, состоящей из любых двух (FcγRI- и FcγRIII)- или трех (FcγRI)-Ig-подобных доменов. Кроме того, FcγRI и FcγRIII имеют дополнительные белковые цепи ((γ,ζ.), связанные с α-цепью, которая обеспечивает передачу сигнала. Эти рецепторы также различаются по своей аффинности связывания с IgG. FcγRI обладает высокой аффинностью связывания с IgG, Ka = 108 - 109 M-1 (Ravetch et al., Ann. Rev. Immunol. 19:275-290 (2001)) и может связываться с мономерным IgG. В противоположность этому, FcγRII и FcγRIII обладают относительно более слабой аффинностью связывания с мономерным IgG, Ka = 107 M-1 (Ravetch et al., Ann. Rev. Immunol. 19:275-290 (2001)), а поэтому они могут эффективно взаимодействовать только с мультимерными иммунными комплексами. FcγRII-рецепторами являются FcγRIIA (“активирующий рецептор”) и FcγRIIB (“ингибирующий рецептор”), которые имеют сходные аминокислотные последовательности, отличающиеся, главным образом, своими цитоплазматическими доменами. Активирующий рецептор FcγRIIA содержит в своем цитоплазматическом домене иммунорецепторный активирующий мотив на основе тирозина (ITAM). Ингибирующий рецептор FcγRIIВ содержит в своем цитоплазматическом домене иммунорецепторный ингибирующий мотив на основе тирозина (ITIM)(см. Daeron, Annu. Rev. Immunol. 15:203-234 (1997)). NK-клетки имеют только FcγRIIIA, и связывание антител с FcγRIIIA приводит к сообщению этим NK-клеткам ADCC-активности.

У человека были обнаружены аллельные варианты нескольких FcγR человека. Было показано, что эти аллельные варианты обнаруживают различия в связывании с IgG человека и мыши, а различные исследования их взаимодействия выявили корреляцию клинических результатов с присутствием специфических аллельных форм (см. публикацию Lehrnbecher et al. Blood 94(12):4220-4232 (1999)). В нескольких исследованиях был проведен анализ двух форм FcγRIIA, R131 и Н131 и была оценена их взаимосвязь с клиническими результатами (Hatta et al., Genes and Immunity 1:53-60 (1999); Yap et al. Lupus 8:305-310 (1999) and Lorenz et al. European J. Immunogenetics 22:397-401 (1995)). В настоящее время было проведено исследование только двух аллельных форм FcγRIIIA, F158 и V158 (Lehrnbecher et al. см. выше; и Wu et al., J. Clin. Invest. 100(5):1059-1070 (1997)). Аллотип FcγRIIIA (Val158) взаимодействует с IgG человека лучше, чем аллотип FcγRIIIA (Phe158)(Shields et al., J. Biol. Chem. 276:6951-6604 (2001); Koene et al. Blood 90:1109-1114 (1997) and Wu et al., J. Clin. Invest. 100:1059-1070 (1997)).

Сайт связывания с FcγR у антител человека и мыши был ранее картирован по так называемой “нижней шарнирной области”, состоящей из остатков 233-239 (пронумерованных в соответствии с Европейской системой нумерации по Кэбату и др., как описано в публикации Kabat et al., Sequences of Proteins of Immunological Interest, 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD (1991)). Woof et al. Molec. Immunol. 23:319-330 (1986); Duncan et al., Nature 332:563 (1988); Canfield & Morrison, J. Exp. Med. 173:1483-1491 (1991); Chappel et al. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 88:9036-9040 (1991). Из остатков 233-239 остатки Р238 и S239 рассматриваются как остатки, которые, возможно, участвуют в связывании.

Другими рассматриваемыми ранее областями, которые могут связываться с FcγR, являются: G316-K338 (IgG человека) для FcγRI человека (оценка была проведена только путем сравнения последовательностей, при этом мутанты с заменами не анализировались)(Woof et al., Molec. Immunol. 23:319-330 (1986)); K274-R301 (IgG1 человека) для FcγRIII человека (пептидный анализ)(Sarmay et al. Molec. Immunol. 21:43-51 (1984)); Y407-R416 (IgG человека) для FcγRIII человека (пептидный анализ)(Gergely et al. Biochem. Soc. Trans. 12:739-743 (1984)), а также N297 и E318 (IgG2b мыши) для FcγRII мыши (Lund et al., Molec. Immunol. 29:53-59 (1992)). См. также Armour et al. Eur. J. Immunol. 29:2613-2624 (1999).

В патенте США № 6737056, Presta были описаны полипептидные варианты, обладающие повышенной или пониженной способностью связываться с FcR. См. также Shields et al., J. Biol. Chem. 9(2):6591-6604 (2001). Варианты Fc, связывающиеся с FcγR, также описаны в WO 2004/063351.

С1q и две сериновые протеазы, С1q и С1s, образуют комплекс С1, т.е. первый компонент пути комплемент-зависимой цитотоксичности (CDC). С1q представляет собой шестивалентную молекулу с молекулярной массой приблизительно 460000 Дальтон и имеет структуру, напоминающую “букет тюльпанов”, в которой шесть коллагеновых “стеблей” соединены с шестью верхними глобулярными областями. См. Burton & Woof, Advances in Immunol. 51:1-84 (1992). Для инициации каскада реакций активации комплемента необходимо, чтобы молекула С1q связывалась по меньшей мере с двумя молекулами из IgG1, IgG2 или IgG3 (существует мнение, что IgG4 не активирует комплемент), и только с одной молекулой IgМ, агрегированной с антигеном-мишенью. См. публикацию Ward & Ghetie, Therapeutic Immunology 2:77-94 (1995), стр. 80.

Исходя из результатов анализа химических модификаций и кристаллографических исследований (Burton et al. Nature, 288:338-344 (1980), было высказано предположение, что сайт связывания с субкомпонентом C1q комплемента на IgG охватывает последние две (С-концевые) β-цепи домена СН2. Позже, Бэтон (Molec. Immunol. 22(3):161-206 (1985)) высказал предположение, что область, содержащая аминокислотные остатки 318-337, может участвовать в связывании комплемента.

В публикации Duncan & Winter, Nature 332:738-40 (1988), где описан метод с применением сайт-направленного мутагенеза, сообщалось, что остатки Glu318, Lys320 и Lys322 образуют сайт связывания с C1q. Данные, представленные Duncan и Winter, были получены путем анализа на связывание изотипа IgG2a мыши с C1q морской свинки. Роль остатков Glu318, Lys320 и Lys322 в связывании с C1q подтверждалась способностью короткого синтетического пептида, содержащего эти остатки, ингибировать комплемент-опосредуемый лизис. Аналогичные результаты приводятся в патенте США № 5648260, выданном 15 июля 1997, и в патенте США № 5624821, выданном 29 апреля 1997.

Остаток Pro331 участвует в связывании с C1q, что подтверждал анализ на способность IgG человека нескольких подклассов осуществлять комплемент-опосредуемый лизис клеток. Замена остатка Ser331 остатком Pro331 в IgG4 сообщала им способность к активации комплемента (Tao et al., J. Exp. Med., 178:661-667 (1993); Brekke et al., Eur. J. Immunol., 24:2542-47 (1994)).

Исходя из сравнения данных, полученных группой специалистов, Winter и др., и данных представленных в работах Tao и др. и Brekke и др., Ward и Ghetie в своих обзорных статьях сделали вывод, что существуют по меньшей мере две другие области, участвующие в связывании с C1q, а именно одна область, присутствующая на β-цепи домена СН2, имеющего остатки Glu318, Lys320 и Lys322, и другая область, присутствующая на спирали, расположенной в непосредственной близости от той же самой β-цепи и содержащей ключевой аминокислотный остаток в положении 331.

В других работах было высказано предположение, что остатки Lys235 и Gly237 IgG1 человека, локализованные в нижней шарнирной области, играют ключевую роль в связывании и активации комплемента. См. Xu et al. J. Immunol. 150:152А (Реферат) (1993). В заявке WO94/29351, опубликованной 22 декабря, 1994, сообщалось, что аминокислотные остатки, необходимые для связывания IgG1 человека с C1q и FcR, расположены в N-концевой области домена СН2, т.е., остатки 231-238.

Кроме того, было высказано предположение о том, что способность IgG связываться с C1q и активировать каскад комплемента также зависит от присутствия, отсутствия или модификации углеводной части, расположенной между двумя доменами СН2 (которые обычно заякорены в положении Asn297). См. публикацию Ward & Ghetie, Therapeutic Immunology 2:77-94 (1995), стр.81.

Полипептидные варианты, имеющие модифицированные аминокислотные последовательности в Fc-области и обладающие повышенной или пониженной способностью связываться с C1q, описаны в патенте США № 6194551В1 и в заявке WO99/51642. Содержание этих патентных публикаций во всей своей полноте вводится в настоящее описание посредством ссылки. См. также публикацию Idusogie et al. J. Immunol. 164:4178-4184 (2000).

Другим типом Fc-рецептора является Fc-рецептор новорожденных (FcRn). По своей структуре, FcRn аналогичен главному комплексу гистосовместимости (МНС) и состоит из α-цепи, нековалентно связанной с β2-микроглобулином. Многие функции Fc-рецептора новорожденных, FcRn, описаны в публикации Ghetie & Ward (2000) Annu. Rev. Immunol. 18, 739-766. FcRn играет ключевую роль в гомеостазе IgG, основанном на рН-зависимом взаимодействии с Fc-областью антитела (Ghetie & Ward (2000) Annu. Rev. Immunol. 18, 739-766; Ghetie & Ward (1997) Immunol. Today 18, 592-598). Было обнаружено, что повышение аффинности комплекса Fc-FcRn при рН 6 и сохранение низкой аффинности при рН 7,4 приводит к увеличению времени полужизни антитела (Hinton et al. (2004) J. Biol. Chem. 279, 6213-6216). FcRn играет определенную роль в пассивном переносе иммуноглобулинов IgG от матери к ребенку и в регуляции уровней IgG в сыворотке. FcRn действует как рецептор “спасения”, связывается с подвергнутыми пиноцитозу IgG и переносит их в интактной форме вовнутрь клеток и во внеклеточное пространство, и тем самым предотвращает вступление этих IgG на путь гидролитического расщепления, как показано на фиг.6. Хотя механизмы, ответственные за “спасение” IgG, пока еще точно не известны, однако, считается, что несвязанные IgG имеют прямую тенденцию к протеолизу в лизосомах, тогда как связанные IgG проходят повторный цикл на клеточных поверхностях и высвобождаются. Такая регуляция происходит в эндотелиальных клетках, имеющихся во всех тканях взрослых людей. FcRn экспрессируются по меньшей мере в печени, в молочной железе и в тонком кишечнике взрослого человека.

FcRn связывается с IgG, однако, при тщательном исследовании взаимодействия FcRn с IgG было обнаружено, что в таком взаимодействии участвуют остатки, присутствующие в доменах СН2 и СН3, граничащих с Fc-областью IgG. Эти остатки взаимодействуют с остатками, локализованными, главным образом, в α2-домене FcRn.

В публикации Ghetie et al., Nature Biotechnology 15:637-640 (1997) описан неспецифический мутагенез остатков Thr252, Thr254 и Thr256 в Fcγ1 мыши, т.е. остатков, расположенных в непосредственной близости от сайта взаимодействия FcRn-IgG, который был проведен для исследования влияния этих мутаций на время полужизни вариантов фрагментов “шарнирная область-Fc” в сыворотке. Мутант с самой высокой аффинностью связывания с FcRn мыши имеет более длительное время полужизни в сыворотке, чем фрагмент дикого типа, несмотря на его меньшую скорость диссоциации из FcRn при рН 7,4.

В проведенных ранее исследованиях, Presta и его сотрудниками был осуществлен крупномасштабный аланин-сканирующий мутагенез (Shields et al., J. Biol. Chem. 276:6591-6604 (2001); Presta, патент США № 6737056), в результате которого были идентифицированы три Fc-варианта, N434A, E380A и Т307А, которые имели повышенную аффинность Fc:FcRn в 3,5 раз, в 2,2 раза и в 1,8 раз, соответственно. Мутант с тремя заменами имел аффинность по отношению к FcRn при рН 6, которая в 12 раз превышала аффинность антитела дикого типа.

С учетом структурной гомологии между Fc:FcRn человека и Fc-FcRn крысы, которая была оценена с помощью рентгеноструктурного анализа (Burnmeister et al., Nature 372:336-343 (1994); Burnmeister et al., Nature 372:379-383 (1994)), Dall'Acqua et al. (Journal of immunology, 169, 5171-5180 (2002); US2003/0190311), были предприняты попытки дальнейшего повышения уровня аффинности посредством фагового представления. Авторами этих публикаций были сконструированы четыре рандомизированных библиотеки Fc, каждая из которых имела 4 или 5 полностью рандомизированных остатков (т.е. она имела все возможные аминокислотные замены, и в результате было создано две библиотеки с вариабельностью 204 и две библиотеки с вариабельностью 205) и проводили отбор на связывание с FcRn мыши. При этом сообщалось, что попытки использования FcRn человека для скрининга этих библиотек оказались безуспешными. Хотя повышение аффинности связывания, идентифицированное с помощью фагового отбора с использованием FcRn мыши, также приводило к повышению аффинности связывания с FcRn человека, однако, как сообщалось, прямой фаговый отбор с использованием FcRn человека, проводимый описанными методами, оказался безуспешным (Dall'Acqua et al., 2002). С использованием этих библиотек были идентифицированы варианты с мутациями в положениях Н433, N434 и Y436, и в положениях М252, S254 и Т256. Было обнаружено, что два из этих вариантов, происходящих от данной библиотеки, а именно, Н433К+N434F+Y436H и M252Y+S254T+T256E, обладают в 10-20-раз более высокой аффинностью связывания с FcRn мыши и человека при рН 6,0. Комбинация этих мутаций приводит к 30-кратному увеличению аффинности связывания с FcRn мышии к 57-кратному увеличению аффинности связывания с FcRn человека. Однако эти варианты также обладают повышенной аффинностью при рН 7,4 и не имеют продолжительного времени полужизни у мышей. Эти результаты подтвердили мнение, что эффективный метаболический цикл IgG связан с рН-зависимой аффинностью. Также отсутствуют какие-либо данные относительно этих вариантов у приматов или у животных, трансгенных по FcRn человека.

В патентах США № 6277375, 6821505 и 6165745, Ward и сотрудниками были описаны иммуноглобулин-подобные домены, имеющие повышенное время полужизни в сыворотке и содержащие мутации в области Fc в положении 434. Полученный мутант N434Q обнаруживал, фактически, уменьшенное время полужизни. В заявке WO 98/23289, Israel и Simister, в общих чертах, обсуждается модификация остатка 434 путем добавления, замены или делеции этого остатка, осуществляемых для оценки влияния такой модификации на связывание, однако, в этой заявке нет каких-либо упоминаний о том, что этот остаток должен быть заменен или добавлен.

Кроме того, с учетом структурной гомологии между комплексом “Fc-FcRn крысы” (Burnmeister et al., 1997) и моделью пограничной области Fc-FcRn человека, Хинтон и др. (J.Biol.Chem. 279:6213-6216 (2004)) идентифицировали остатки Т250, L314 и М428 в IgG2a человека как остатки, которые могут играть важную роль в связывании с huFcRn. Ими также были идентифицированы мутации T250Q и М428L, которые приблизительно в 3-7 раз повышают аффинность связывания, соответственно, с FcRn человека при рН 6,0, и не оказывают какого-либо значимого влияния на связывание при рН 7,5. Сообщалось, что комбинированный вариант T250Q + M428L имеет в 28 раз большую аффинность связывания. Аналогичный уровень связывания наблюдался для FcRn макак-резусов. Фармакокинетические анализы показали, что у макак-резусов, антитело IgG2, содержащее эти две мутации, имеет в 1,9 раз большее время полувыведения (t=1/2β) из организма.

В настоящее время, получение антител, а в частности, терапевтических антител, обладающих улучшенной или модулированной эффекторной функцией, все еще остается актуальным. Одной из целей конструирования таких антител является увеличение времени полужизни указанных антител in vivo. Это может быть достигнуто путем модуляции взаимодействия такого антитела с Fc-рецептором новорожденных (FcRn). Настоящее изобретение удовлетворяет этим и другим требованиям.

Описание сущности изобретения

Настоящее изобретение относится к полипептидам, а в частности, к антителам, обладающим более высокой аффинностью связывания с FcRn и FcγRIII, чем полипептиды, имеющие Fc-область с нативной последовательностью/последовательностью дикого типа. Эти полипептиды и антитела, содержащие вариант Fc-области, имеют то преимущество, что они не разлагаются, а вместо этого сохраняются и поступают на повторный метаболический цикл. Увеличение времени полужизни в сыворотке может способствовать повышению времени воздействия антитела и снижению частоты введения Fc-содержащих полипептидов, таких как Ab и других антителосодержащих гибридных белков, таких как иммуноадгезины.

Настоящее изобретение относится к выделенному полипептиду, содержащему вариант Fc-области IgG, содержащий по меньшей мере одну замену аминокислоты Asn434 на Trp (N434W).

Вторым выделенным полипептидом является полипептид, содержащий вариант Fc-области IgG, содержащий по меньшей мере одну замену аминокислоты Asn434 на His (N434H).

Другим выделенным полипептидом согласно изобретению является полипептид, содержащий вариант Fc-области IgG, содержащий по меньшей мере одну замену аминокислоты Asn434 на Tyr (N434Y), где указанный полипептид не имеет других аминокислотных замен, выбранных из группы, состоящей из H433R, H433S, Y436H, Y436R, Y436T.

Еще одним полипептидом является выделенный полипептид, содержащий вариант Fc-области IgG, содержащий по меньшей мере одну замену аминокислоты Asn434 на Phe (N434F), где указанный полипептид не имеет других аминокислотных замен, выбранных из группы, состоящей из H433К, Y436H, M252Y, S254T или T256E.

Настоящее изобретение относится к полипептиду, содержащему вариант Fc-области IgG, где указанный вариант Fc-области IgG имеет аминокислотную замену, включающую, по существу, замену Asn434 на Tyr (N434Y), или состоящую из такой замены. Настоящее изобретение также относится к полипептиду, содержащему вариант Fc-области IgG, где указанный вариант Fc-области IgG имеет аминокислотную замену, включающую, по существу, замену Asn434 на Phe (N434F), или состоящую из такой замены.

В одном из вариантов изобретения, выделенным полипептидом в соответствии с любым из предыдущих вариантов является антитело. В другом варианте изобретения, указанным полипептидом является иммуноадгезин.

В предпочтительных вариантах изобретения, антитело IgG в соответствии с любым из предыдущих вариантов изобретения является антителом мыши или человека, а предпочтительно, человечека. IgG человека охватывает IgG человека любого изотипа, а именно, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. IgG мыши охватывает изотипы IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3. Предпочтительными терапевтическими антителами, применяемыми для лечения человека, являются гуманизованные, антитела человека или химерные антитела.

В ранее описанных полипептидах, которыми являются антитела, полипептид, содержащий вариант Fc-области, связывается с FcRn человека при рН 6,0 с более высокой аффинностью, чем полипептид, содержащий IgG с Fc-областью, имеющей нативную последовательность, и связывается с FcRn человека с меньшей аффинностью связывания при рН 7,4 или при рН 7,5, чем при рН 6,0. В предпочтительном варианте изобретения, аффинность связывания вартанта полипептида Fc с FcRn при рН 6,0 по меньшей мере в 4 раза, предпочтительно по меньшей мере в 7 раз, в 9 раз, еще более предпочтительно по меньшей мере в 20 раз превышает аффинность связывания нативной последовательности/природной последовательности Fc. Полипептиды в соответствии с предыдущими вариантами изобретения имеют более длительное время полужизни в сыворотке у приматов, а в частности, в сыворотке человека или собакоподобных обезьян, чем время полужизни полипептида, имеющего Fc-область с нативной последовательностью.

В другом своем аспекте, настоящее изобретение относится к выделенному полипептиду, содержащему вариант Fc-области IgG, содержащий по меньшей мере замену аминокислоты Lys334 на лейцин (K334L). В одном из вариантов изобретения, этот полипептид связывается с FcγRIII человека с более высокой аффинностью, а именно, с аффинностью, которая более чем в 3 раза превышает аффинность полипептида, имеющего Fc-область IgG с нативной последовательностью. Этот полипептид также, предпочтительно, обладает более высокой ADCC по сравнению с полипептидом, имеющим Fc-область IgG с нативной последовательностью.

Настоящее изобретение также относится к выделенному полипептиду, содержащему вариант Fc-области IgG, который обладает повышенной аффинностью связывания с FcRn человека при рН 6, но не обладает повышенной аффинностью связывания при рН 7,4, и который содержит по меньшей мере одну аминокислотную замену G385H, D312H или N315H.

В одном из вариантов изобретения, выделенным полипептидом в соответствии с любым из предыдущих вариантов является антитело. В другом варианте изобретения указанным полипептидом является иммуноадгезин.

В предпочтительных вариантах изобретения антитело IgG в соответствии с любым из предыдущих вариантов изобретения является антителом мыши или человека, а предпочтительно, человека. IgG человека охватывает IgG человека любого изотипа, а именно, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. IgG мыши охватывает изотипы IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3. Предпочтительными терапевтическими антителами, применяемыми для лечения человека, являются гуманизованные, человеческие или химерные антитела.

В частности, настоящее изобретение относится к антителам в соответствии с предыдущими вариантами изобретения, которые связываются с группой антигенов, состоящей из CD20, Her2, BR3, TNF, VEGF, IgE, CD11а. В конкретных вариантах изобретения, рекомбинантно продуцированные гуманизованные антитела, которые связываются с конкретными антигенами, содержат последовательности, представленные в SEQ ID NO и описанные в нижеследующем разделе, озаглавленном “Композиции антител”.

В предпочтительном варианте изобретения указанным CD20 является CD20 приматов. Конкретными вариантами CD20 являются CD20 человека и собакоподобных обезьян. В более конкретных вариантах изобретения, если указанное антитело связывается с CD20 человека, то такое антитело будет содержать последовательность VH SEQ ID NO:2 и L-цепь, содержащую последовательность VL SEQ ID NO:1, или полноразмерную последовательность L-цепи SEQ ID NO:26. В другом варианте изобретения CD20-связывающее антитело содержит последовательность VL С2В8, происходящую от SEQ ID NO:24, и последовательность VH, происходящую от SEQ ID NO:25, как показано на фиг.10. В других вариантах изобретения, выделенное гуманизованное антитело, связывающееся с CD20 человека, содержит последовательности VH и VL, описанные ниже в разделе “Гуманизованные варианты 2Н7”.

В более конкретных вариантах изобретения, если указанное антитело связывается с HER2, то такое антитело содержит последовательности VL и VН, выбранные из последовательности VL SEQ ID NO:3, связанной с последовательностью VН SEQ ID NO:4; и последовательности VL SEQ ID NO:5, связанной с последовательностью VН SEQ ID NO:6. Одно из специфических антител против HER2 содержит вариант Fc-области IgG, содержащий по меньшей мере одну аминокислотную замену Asn434 на His (N434H).

Кроме того, настоящее изобретение относится к выделенному анти-HER2 антителу, содержащему последовательность VL SEQ ID NO:5, последовательность VН SEQ ID NO:6 и вариант Fc-области IgG, содержащий по меньшей мере одну аминокислотную замену Asn434 на Ala (N434A).

В предпочтительных вариантах изобретения, последовательности VH и VL согласно изобретению присоединены к константной области IgG1 человека, последовательность которой представлена на фиг.4 и на фиг.5.

В одном из аспектов изобретения антитела в соответствии с предыдущими вариантами изобретения дополнительно содержат одну или несколько аминокислотных замен в Fc-области, которые сообщают указанному антителу, по сравнению с антителом, имеющим Fc-область с нативной последовательностью, одно или несколько свойств, выбранных из таких свойств, как повышенный уровень связывания с FcγR; повышенная ADCC; повышенная CDC; пониженная CDC; повышенная ADCC и CDC; повышенная ADCC, но пониженная CDC-функция; повышенный уровень связывания с FcRn; и более длительное время полужизни в сыворотке.

Антитело в соответствии с предыдущими вариантами изобретения может дополнительно содержать одну или несколько аминокислотных замен в Fc-области IgG в положениях остатков, выбранных из группы, состоящей из D265A, S298A/E333A/K334A, K334L, K322A, K326A, K326W, E380A и E380A/T307A, где указанные остатки пронумерованы в соответствии с Европейской нумерацией по Кэбату. Если указанный полипептид имеет аминокислотную замену K334L, то он может дополнительно иметь одну или несколько аминокислотных замен в Fc-области IgG в положениях остатков, выбранных из группы, состоящей из D265A, S298A/E333A, K322A, K326A, K326W, E380A и E380A/T307A.

Настоящее изобретение также относится к композиции, содержащей полипептид или антитело в соответствии с любым из предыдущих вариантов, и носитель, такой как фармацевтически приемлемый носитель.

В другом своем аспекте настоящее изобретение относится к выделенной нуклеиновой кислоте, кодирующей полипептид в соответствии с любым одним из предыдущих вариантов. Настоящее изобретение также относится к экспрессионным векторам, кодирующим полипептиды, включая антитела согласно изобретению. Настоящее изобретение также относится к клетке-хозяину, содержащей нуклеиновую кислоту, кодирующую полипептид или антитело согласно изобретению. Клетками-хозяевами, экспрессирующими и продуцирующими указанный полипептид, являются клетки СНО или бактериальные клетки E.coli. Настоящее изобретение также относится к способу продуцирования полипептидов, антител и иммуноадгезинов согласно изобретению, включающему культивирование клетки-хозяина, содержащей нуклеиновую кислоту, кодирующую указанный полипептид, и продуцирующей такой полипептид, и выделение указанного полипептида из клеточной культуры.

В еще одном своем аспекте настоящее изобретение относится к промышленному изделию, включающему контейнер и содержащуюся в нем композицию, где указанная композиция содержит полипептид или антитело в соответствии с любым из предыдущих вариантов. Указанное промышленное изделие может дополнительно содержать вкладыш, на котором указано, что указанная композиция может быть использована для лечения заболевания, при котором может быть показано применение указанного антитела.

Настоящее изобретение относится к способу лечения В-клеточной опухоли или злокачественного заболевания, характеризующихся экспрессией CD20 В-клетками, где указанный способ включает введение пациенту, страдающему опухолевым или злокачественным заболеванием, терапевтически эффективного количества CD20-связывающего антитела, а в частности, гуманизованного CD20-связывающего антитела в соответствии с вышеописанными вариантами. В конкретных вариантах изобретения В-клеточной опухолью является не-ходжкинская лимфома (НХЛ), мелкоклеточная лимфоцитарная (МЛ) НХЛ, лимфоцитарно-предоминантная болезнь Ходжкина (ЛПБХ), фолликулярные центроклеточные (ФЦК) лимфомы, острый лейкоцитарный лейкоз (ОЛЛ), хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) и ретикулоэндотелиоз.

В одном из своих вариантов настоящее изобретение относится к способу лечения хронического лимфоцитарного лейкоза, включающему введение пациенту, страдающему таким лейкозом, терапевтически эффективного количества антитела, содержащего вариант Fc-области IgG в соответствии с вышеуказанными вариантами и связывающегося с CD20 человека, где указанное антитело дополнительно имеет аминокислотную замену K326A или K326W.

В другом аспекте настоящее изобретение относится к способу ослабления симптомов В-клеточного регулируемого аутоиммунного заболевания, включающему введение пациенту, страдающему таким заболеванием, терапевтически эффективного количества CD20-связывающего антитела, содержащего вариант Fc-области IgG в соответствии с вышеуказанными вариантами. В конкретных вариантах изобретения аутоиммунное заболевание выбрано из группы, состоящей из ревматоидного артрита, юношеского ревматоидного артрита, системной красной волчанки (СКВ), болезни Вегенера, воспалительного заболевания кишечника, идиопатической тромбоцитопенической пурпуры (ИТП), тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП), аутоиммунной тромбоцитопении, рассеянного склероза, псориаза, IgA-нефропатии, IgM-полиневропатии, тяжелой миастении, васкулита, сахарного диабета, синдрома Рейно, синдрома Сьегрена и гломерулонефрита.

Настоящее изобретение также относится к другим способам лечения, таким как:

способ лечения расстройства, связанного с ангиогенезом, где указанный способ включает введение пациенту, страдающему таким расстройством, терапевтически эффективного количества VEGF-связывающего антитела, содержащего вариант Fc-области IgG в соответствии с описанными выше вариантами;

способ лечения HER2-экспрессирующей раковой опухоли, включающий введение пациенту, страдающему таким раковым заболеванием, терапевтически эффективного количества HER2-связывающего антитела, содержащего вариант Fc-области IgG в соответствии с описанными выше вариантами;

способ лечения LFA-1-опосредуемого расстройства, включающий введение пациенту, страдающему таким расстройством, терапевтически эффективного количества антитела, которое связывается с CD11a человека, и которое содержит вариант Fc-области IgG в соответствии с описанными выше вариантами;

способ лечения IgE-опосредуемого расстройства, включающий введение пациенту, страдающему таким расстройством, терапевтически эффективного количества антитела, связывающегося с IgE человека и содержащего вариант Fc-области IgG в соответствии с описанными выше вариантами.

В еще одном своем аспекте настоящее изобретение относится к способу скрининга полипептида, который обладает более высокой аффинностью связывания с FcRn при рН 6,0 и более низкой аффинностью связывания при рН 7,4. Предпочтительно, полипептид обладает более высокой аффинностью связывания с FcRn человека при рН 6,0, чем полипептид или антитело, имеющие Fc IgG с нативной последовательностью. Указанный способ включает экспрессию полипептида-кандидата на фаге; получение huFcRn, иммобилизованного на твердой матрице; связывание фаговых частиц с указанным FcRn на такой матрице; удаление несвязанных фаговых частиц путем проведения множества раундов промывок в условиях высокой жесткости для каждого раунда; и элюирование оставшегося связанного фага при рН 7,4.

Краткое описание графического материала

На фигуре 1 схематически представлены нативный IgG и его ферментативное расщепление с образованием различных фрагментов антитела. Дисульфидные связи представлены как связи S-S между доменами СН1 и CL и двумя доменами СН2. V означает вариабельный домен; С означает константный домен; L означает легкую цепь, а Н означает тяжелую цепь.

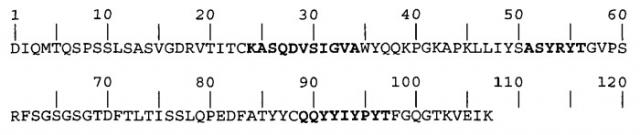

На фигурах 2А и 2В представлены аминокислотные последовательности VL (фиг.2А; SEQ ID NO:5) и VH (фиг.2В; SEQ ID NO:6) анти-Her2 антитела (Трастузумаба).

На фигурах 3А и 3В представлены последовательности легкой и тяжелой цепей специфических анти-IgE антител Е