Производные 3-арилтиоиндол-2-карбоксамидов и их аналоги как ингибиторы казеинкиназы i

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине, а именно к производству лекарственных средств, и касается применения производных 3-арилтиоиндол-2-карбоксамидов и их аналогов для производства лекарственного средства, ингибирующего активность казеинкиназы I ε. Такое лекарственное средство может быть использовано для коррекции нарушений циркадного ритма. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 3 табл.

Реферат

Предпосылки изобретения

Область изобретения

Данное изобретение относится к способам использования 3-арилтиоиндол-2-карбоксамидов, 5-замещенных-3-арилтиоиндол-2-карбоксамидов и их аналогов в качестве ингибиторов фосфорилирования казеинкиназой Iε clock белка человека Period (hPER), которые, таким образом, могут использоваться в качестве фармацевтических средств, особенно для лечения и/или профилактики заболеваний и расстройств, связанных с центральной нервной системой.

Описание прототипа

Ритмические изменения в поведении характерны для многих живых организмов, от простейших до человека. Если ритм при постоянных условиях сохраняется и имеет период около суток, при этом слабо зависит от температуры, такой ритм называют "циркадным" (суточным) (Konopka, R.J. and Benzer, S. (1971) Proc. Nat. Acad. Sci. USA 68, 2112-2116).

Циркадные ритмы вызываются эндогенными биологическими водителями ритма (циркадными часами), которые существуют у большинства живых организмов, включая человека, грибы, насекомых и бактерии (Dunlap, J.C. (1999) Cell 96, 271-290; Hastings, J.W. et al. Circadian Rhythms, The Physiology of Biological Timing. In: Prosser, C.L. ed. Neural and Integrative Animal Physiology, New York: Wiley-Liss (1991) 435-546; Allada, R. et al. (1998) Cell 93, 791-804; Kondo et al. (1994) Science 266, 1233-1236; Crosthwaite, S.K. et al. (1997) Science 276, 763-769; Shearman, L.P. et al. (1997) Neuron, 19, 1261-1269). Циркадные ритмы являются самоподдерживающимися и остаются постоянными даже в условиях полной темноты, но могут синхронизироваться при смене день/ночь (подстраиваться под них) по сигналам внешней среды, таким как световые и температурные (Pittendrigh, C.S. (1993) Annu. Rev. Physiol., 55, 16-54; Takahashi, J.S. (1995) Annu. Rev. Neurosci. 18, 531-553; Albrecht, U. et al. (1997) Cell, 91, 1055-1064). Циркадные часы играют ключевую роль в поддержании многих биологических ритмов и регулируют множество таких циркадных проявлений как дневные флуктуации поведения, прием пищи, циклы сна и бодрствования, а также такие физиологические изменения как выработка гормонов и колебания температуры тела (Hastings, M. (1997) Trends Neurosci. 20, 459-464; Reppert, S.M. and Weaver, D.R. (1997) Cell 89, 487-490).

Генетические и молекулярные исследования плодовой мушки Drosophila melanogaster прояснили роль некоторых генов, участвующих в циркадной ритмичности. Такие исследования привели к выявлению пути, который жестко саморегулируется и включает транскрипционную/трансляционную обратную связь (Dunlap, J.C. (1999) Cell, 96, 271-290; Dunlap, J.C. (1996) Annu. Rev. Genet. 30, 579-601; Hall, J.C. (1996) Neuron, 17, 799-802). Основными элементами циркадного осциллятора в Drosophila являются два стимулирующих белка dCLOCK/dBMAL (CYCLE) и два ингибирующих белка dPERIOD (dPER) и dTIMELESS (dTIM). dCLOCK и dBMAL гетеродимеризуются с образованием транскрипционного фактора dCLOCK/dBMAL, который промотирует экспрессию двух генов, называемых Drosophila Period (dper) и Drosophila Timeless (dtim). В конечном счете происходит считывание мРНК этих генов для обеспечения синтеза белков dPER и dTIM соответственно. В течение нескольких часов происходит синтез и фосфорилирование белковых производных dPER и dTIM в цитоплазме, затем их уровень достигает критического, они образуют гетеродимеры и перемещаются в ядро. Попав в ядро, dPER и dTIM функционируют как отрицательные регуляторы собственной транскрипции, накопление dPER и dTIM тормозится, и вновь начинается активация dper и dtim за счет присутствия dCLOCK/dBMAL (Zylka, M.J. et al. (1998) Neuron 20, 1103-1110; Lowrey, P.L. et al. (2000) 288, 483-491). Было показано, что ген dper является необходимым элементом контроля циркадных ритмов вылупления взрослой особи (появление взрослой мухи из куколки), поведения и локомоторной деятельности (Konopka, R.J., & Benzer, S. (1971) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 68, 2112-2116). Миссенс-мутации гена per могут либо укоротить (perS), либо удлинить (perL) период циркадного ритма, тогда как нонсенс-мутации (pero) порождают аритмичность в их поведении (Hall, J.C. (1995) Trends Neurosci. 18, 230-240).

У млекопитающих супрахиазматическое ядро (СХЯ) переднего гипоталамуса является местом главных биологических часов (см. обзор Panda et al. (2002) Nature 417, 329-335; Reppert, S.M. and Weaver, D.R. (1997) Cell, 89, 487-490). Часы СХЯ включены в 24-часовой дневной цикл за счет ежедневного цикла день-ночь, причем свет действует через прямые и непрямые пути: сетчатка-СХЯ (Klein, D.C. et al. (1991) Suprachiasmatic Nuclei: The Mind's Clock, Oxford University Press, New York). В СХЯ грызунов выявлены и клонированы три гена Per, которые обозначаются как мышиные гены Per1 (mPer1), mPer2 и mPer3. Белки, соответствующие таким генам млекопитающих (mPER1, mPER2, mPER3), имеют несколько общих областей гомологии друг с другом, и каждый ген млекопитающих Per кодирует белок с доменом димеризации белка, который обозначается как PAS (PAS является акронимом первых трех белков PER, ARNT и SIM, которые, как было установлено, обладают таким функционально важным доменом димеризации), который высоко гомологичен домену PAS PER насекомых. Уровни матричных РНК Per (мРНК) и белка колеблются в течение циркадных суток и непосредственно участвуют в положительном и отрицательном регулировании биологических часов, но только mPER1 и mPER2 осциллируют в ответ на воздействие света (Zylka, M.J. et al. (1998) Neuron 20, 1103-1110.; Albrecht, U. et al. (1997) Cell 91, 1055-1064; Shearman, L.P. et al. (1997) Neuron, 19, 1261-1269). Гомолог гена Drosophila tim у млекопитающих был клонирован и обозначен как mTim. Тем не менее, не наблюдалось никаких доказательств взаимодействий mPER-mTIM, аналогичных регистрируемым у Drosophila, и было высказано предположение о том, что взаимодействия PER-PER могут быть заменены функцией димеров PER-TIM при молекулярном действии циркадных часов млекопитающих (Zylka, M.J. et al. (1998) Neuron 21, 1115-1122). Другая возможность заключается в том, что ритмы в PER1 и PER2 образуют отрицательные обратные связи, которые регулируют транскрипционную активность белка Clock (через их домены PAS), что в свою очередь приводит в действие экспрессию любого одного или обоих генов Per (Shearman, L.P. et al. (1997) Neuron, 19, 1261-1269).

Представления о роли трех генов mPer в действии часового механизма млекопитающих были предметом множества исследований. Структурная гомология белков mPER по отношению к dPER позволила надеяться на то, что белки mPER будут функционировать в качестве отрицательных элементов в цепи обратной связи млекопитающих. Предполагается, что PER1 участвует в отрицательном регулировании собственной транскрипции в цепи обратной связи, но недавно полученные данные указывают на то, что он участвует во входном канале (Hastings, M.H. et al. (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 26, 15211-15216). PER2 является наиболее хорошо изученным белком, и мутантный белок мыши mPER2 (mPer2Brdm1), не имеющий 87 остатков в карбоксильной части домена димеризации PAS, обладает укороченным циркадным циклом в нормальных условиях день-ночь, но проявляет аритмичность в полной темноте. Мутация также уменьшает осциллирующую экспрессию обоих mPer1 и mPer2 в СХЯ, показывая, что mPer2 может регулировать mPer1 in vivo (Zheng, B. et al. (1999) Nature 400, 169-173). Было показано, что PER2 обладает двойной функцией в регулировании «колесиков» в центральных часах (Shearman, L.P. et al. (2000) Science 288, 1013-1018). В этом исследовании было продемонстрировано, что PER2 связывается с криптохромными (CRY) белками и перемещается в ядро, в котором отрицательно регулируемая транскрипция CRY приводится в действие позитивными транскрипционными комплексами CLOCK и BMAL1. После проникновения в ядро PER2 инициирует положительный рычаг часов за счет положительного регулирования транскрипции BMAL1 по еще неизвестному механизму. Функция PER3 известна плохо, однако, в mPer3 нокаутных мышей наблюдается слабое воздействие на циркадную активность, и поэтому предполагалось, что PER3 участвует в циркадно регулируемых выходных каналах (Shearman, L.P. et al. (2000) Mol. Cell. Biol. 17, 6269-6275). Сообщалось, что белки mPER взаимодействуют друг с другом и что mPER3 может служить носителем mPER1 и mPER2 для доставки их в ядро, что имеет важнейшее значение для генерации циркадных сигналов в СХЯ (Kume, K. et al. (1999) Cell 98, 193-205; Takano, A. et al. (2000), FEBS Letters, 477, 106-112).

Было установлено, что фосфорилирование компонентов циркадных часов регулирует продолжительность цикла. Первым генетическим свидетельством того, что специфическая протеинкиназа регулирует циркадный ритм Drosophila, было открытие нового гена doubletime (dbt), кодирующего протеин серин-треонин киназу (DBT) (Price J.L. et al. (1998) Cell 94, 83-95; Kloss B. et al. (1998) Cell 94, 97-107). Миссенс-мутации в dbt приводят к измененному циркадному ритму. Нулевые аллели dbt вызывают гипофосфорилирование dPER и аритмию.

К киназам млекопитающих, наиболее близкородственным DBT, относятся казеинкиназа Iε (CKIε) и казеинкиназа Iδ (CKIδ). Показано, что обе киназы связываются с mPER1, а в нескольких исследованиях было продемонстрировано, что CKIε фосфорилирует и мышиный, и человеческий PER1 (Price J.L. et al. (1998) Cell 94, 83-95; Kloss B. et al. (1998) Cell 94, 97-107). В исследовании клеток эмбриона почки человека 293T, трансфектированных совместно с hCKIε дикого типа hPER1, продемонстрировано значительное повышение фосфорилирования (показанное на примере сдвига молекулярной массы). В этом исследовании фосфорилированный hPER1 имеет период полураспада, равный примерно двенадцати часам, тогда как нефосфорилированный hPER1 остается стабильным в клетке более 24 час, указывая на то, что фосфорилирование hPER1 приводит к снижению стабильности белка (Kessler, G.A. et al. (2000) NeuroReport, 11, 951-955). В другом исследовании было также показано, что последовательность фосфорилирования PER1 hCKIε включает цитоплазматическую фиксацию и нестабильность белка (Vielhaber, E. et al. (2000) Mol. Cell. Biol. 13, 4888-4899; Takano, A. et al. (2000) FEBS Letters 477, 106-112).

Не было никаких биохимических причин выбирать между CKIε или CKIδ как потенциальным регулятором у млекопитающих, до тех пор пока в работе Lowery et al. [(2000) Science 288, 483-491] не было обнаружено, что у сирийского золотистого хомячка полудоминантные мутации в CKIε (мутация tau, Ralph, M.R. and Menaker, M. (1988) Science 241, 1225-1227) вызывали сокращение циркадных суток как у гетерозиготных (22 час), так и у гомозиготных (20 час) животных. В этом случае пониженные уровни активности CKIε приводили к меньшему фосфорилированию PER при предположительно более высоких уровнях цитоплазмического белка PER, что вызывало повышенное проникновение в ядро и изменение циркадных циклов. В последнее время предполагалось, что CKIδ может также участвовать в регулировании циркадной ритмичности за счет посттрансляционной модификации clock белков млекопитающих hPER1 и hPER2 [Camacho, F. et al. (2001) FEBS Letters 489 (2,3), 159-165]. Поэтому ингибиторы, включая мелкомолекулярные ингибиторы, CKIε и/или CKIδ млекопитающих или человека, предоставляют новые возможности фазового сдвига или сброса циркадных часов. Как показано ниже, изменение циркадного ритма может оказаться полезным для лечения расстройств сна или настроения.

В патенте США 6555328 B1 раскрываются методы скрининга клеток для выявления соединений, которые изменяют циркадные ритмы, основанные на тестовом соединении, меняющем способность человеческой казеинкиназы 1ε и/или человеческой казеинкиназы 1δ фосфорилировать человеческие clock белки hPER1, hPER2 и hPER3. Например, клетки HEK293T трансфектируются совместно с hCKIε и Per1 или Per2. В целях оценки значимости ингибирования CKIε и ингибиторов CKIε для циркадной биологии была создана высокопродуктивная клеточная культура (33rd Annual Meeting, Soc. for Neurosci., November 8-12, 2003, Abstract numbers 284.1, 284.2, and 284.3), в которой циркадные ритмы могут отслеживаться стандартным образом. В этом анализе фибробласты Rat-1 стабильно экспрессируют конструкцию Mper1-luc, что позволяет определять ритмическую активацию промотора Mper1 в живых клетках, многократно оценивая активность люциферазы по изменению светопропускания в течение нескольких дней. Периодический контроль культуры обеспечивает точную и воспроизводимую оценку концентрационно-зависимых эффектов воздействия ингибиторов CKIε на циркадный ритм и дает возможность установить связь ингибирования CKIε с изменениями циркадного периода.

Нарушения сна подразделялись на четыре основные категории, которые включают первичные нарушения сна (диссомнии и парасомнии), расстройства сна, связанные с медицинскими/психическими нарушениями, и категорию предполагаемых расстройств сна для тех нарушений сна, которые невозможно классифицировать из-за недостатка данных. Считается, что первичные нарушения сна возникают из-за отклонений непосредственно в системах, ответственных за генерацию сна-пробуждения (гомеостатическая система), или регистрации времени (циркадная система). Диссомнии относятся к нарушениям формирования или поддержания сна и включают первичную бессонницу, гиперсомнию (чрезмерную сонливость), нарколепсию, нарушения сна, связанные с дыханием, нарушения сна, связанные с циркадным ритмом, и диссомнии, не вошедшие в указанные категории. Первичная бессонница характеризуется сохраняющимися (>1 месяца) проблемами инициации и поддержания сна или невосстановительного сна. Проблемы сна, связанные с первичной бессонницей, приводят к значительным нарушениям или расстройствам, включая раздражительность в дневное время, потерю внимания и концентрации, усталость и недомогание и ухудшение настроения и мотивации. Нарушения сна, связанные с циркадным ритмом, включают синдром десинхроноза при перелетах, синдром нарушения сна при посменной работе, синдром преждевременной фазы сна и синдром задержки фазы сна (J. Wagner, M.L. Wagner and W.A. Hening, Annals of Pharmacotherapy (1998) 32, 680-691). Лица в режиме вынужденного сна демонстрируют более высокий уровень бодрствования в процентах от времени сна в определенные периоды циркадных суток (Dijk and Lockley, J. Appl. Physiol. (2002) 92, 852-862). Принято считать, что с возрастом происходит смещение циркадного ритма сна, которое часто приводит к менее качественному сну (Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. (2002) 282, E297-E303). Таким образом, сон, возникающий вне циркадной фазы, может быть ущербным с точки зрения качества и количества, что подкрепляется дополнительными примерами изменений сна при посменной работе и десинхронозе при перелетах. Изменение циркадных часов человека может вызывать нарушения сна, и агенты, которые модулируют циркадную ритмичность, например ингибитор CKIε и/или CKIδ, могут быть полезными для лечения нарушений сна, и в особенности нарушений сна, связанных с циркадным ритмом.

Нарушения настроения подразделяются на депрессивные расстройства («монополярные депрессии»), биполярные расстройства и два вида расстройств, основанных на этиологии, которые включают нарушения настроения, вызванные общим состоянием здоровья, и нарушение настроения под воздействием наркотических веществ. Депрессивные расстройства дополнительно подразделяются на большие депрессивные расстройства, дистимические расстройства и депрессивные расстройства, не отнесенные к другим категориям. Биполярные расстройства дополнительно подразделяются на биполярные расстройства I и II типа. Отмечалось, что термин «сезонный характер» может применяться в отношении больших депрессивных расстройств, которые носят периодический характер, а также в отношении проявления приступов больших депрессивных расстройств в биполярных расстройствах I и II типа. Заметная анергия, гиперсомния, переедание, набор веса и потребность в углеводах часто характеризуют приступы больших депрессивных расстройств, которые носят сезонный характер. Неясно, проявляется ли сезонный характер с большей вероятностью в серьезных депрессивных расстройствах, которые носят периодический характер, или в биполярных расстройствах. Тем не менее в рамках биполярных расстройств сезонный характер представляется более вероятным при биполярных расстройствах II типа, чем при биполярных расстройствах I типа. У некоторых лиц начало вспышки маний или гипоманий может быть также связано с определенным временем года. Сезонность зимнего типа, как правило, различается в зависимости от географической широты, возраста и пола. Распространенность заболевания увеличивается в более высоких широтах, подверженность риску зимних приступов депрессии уменьшается с возрастом, а женщины составляют от 60% до 90% от общего количества сезонно зависимых людей. Сезонные аффективные расстройства (SAD) - термин, широко используемый в литературе, являются подтипом расстройств настроения, которые в Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств (DSM-IV) (American Psychiatric Association: “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, Fourth Edition, Text Revision. Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000) обозначаются термином «сезонного характера» при описании сезонного характера больших проявлений депрессии, при биполярных расстройствах I типа, биполярных расстройствах II типа или периодических больших депрессивных расстройствах (E.M. Tam et al., Can. J. Psychiatry (1995) 40, 457-466). Характеристики и диагнозы депрессивных нарушений, больших депрессивных расстройств, приступов больших депрессивных расстройств, биполярных расстройств I типа, биполярных расстройств II типа и сезонных эффектов описаны в DSM-IV.

Пациенты, страдающие большими депрессивными расстройствами, в том числе SAD, которые характеризуются периодическими приступами депрессии, обычно зимой, продемонстрировали позитивную ответную реакцию на световую терапию (Kripke, Journal of Affective Disorders (1998) 49 (2), 109-117). Успех применения терапии, основанной на использовании яркого света, для пациентов, страдающих SAD и большой депрессией, позволил предложить несколько гипотез для объяснения фундаментального механизма действия терапевтического эффекта света. К таким гипотезам относится «гипотеза циркадного ритма», которая предполагает, что антидепрессивный эффект яркого света может быть связан с фазовым сдвигом циркадного водителя ритма по отношению к сну (E.M. Tam et al., Can. J. Psychiatry (1995) 40, 457-466). Подтверждением связи между световой терапией и циркадным ритмом стал тот факт, что клинически эффективная световая терапия при больших депрессивных расстройствах вызывает сопутствующий сдвиг в циркадной фазе, и клиническая эффективность световой терапии очевидно зависит от способности световой терапии обеспечивать световой сдвиг (Czeisler et al., The Journal of Physiology (2000) 526 (Part 3), 683-694; Terman et al., Arch. Gen. Psychiatry (2001) 58, 69-75). Кроме того, было показано, что световая терапия ускоряет и усиливает эффективность фармакологического лечения больших депрессивных расстройств (Benedetti et al., J. Clin. Psychiatry (2003) 64, 648-653). Поэтому можно ожидать, что ингибирование казеинкиназы Iε и/или казеинкиназы Iδ вызовет сдвиг циркадной фазы и такое ингибирование представляет собой потенциально клинически эффективную моно- или комбинированную терапию для нарушений настроения.

Следует отметить, что нарушение сна является критическим симптомом для многих психиатрических расстройств (W.V.McCall, J.Clin. Psychiatry (2001) 62 (suppl 10), 27-32). Нарушения сна представляют собой общую особенность депрессивных нарушений, и бессонница является нарушением сна, которое часто встречается при депрессии, присутствуя у более чем 90% пациентов, страдающих депрессией (M.E. Thase, J. Clin. Psychiatry (1999) 60 (suppl 17), 28-31). Накопленные данные подтверждают общий патогенез для первичной бессонницы и больших депрессивных расстройств. Высказывалась гипотеза о том, что гиперактивность рилизинг-фактора кортикотропина (CRF) (в связи с генетической предрасположенностью или, возможно, из-за раннего стресса) вызывает процесс, приводящий к повышенным и протяженным нарушениям сна и в конечном счете к первичной бессоннице. Циркадная ритмичность при секреции CRF в отсутствие стресса может играть роль обычной экспрессии сон-пробуждение (G.S.Richardson and T.Roth, J.Clin. Psychiatry (2001) 62 (suppl 10), 39-45). Поэтому вещества, которые модулируют циркадную ритмичность, например, посредством ингибирования казеинкиназы Iε и/или казеинкиназы Iδ, могут быть полезными при лечении депрессивных нарушений, связанных с эффектами секреции CRF.

Все ссылки, упомянутые выше в настоящем документе, в силу ссылки на них полностью включаются в настоящий документ.

Таким образом, предметом данного изобретения являются способы использования 3-арилтиоиндол-2-карбоксамидов, 5-замещенных-3-арилтиоиндол-2-карбоксамидов и аналогичных веществ в качестве ингибиторов фосфорилирования казеинкиназой человека Iε clock белка человека Period (hPER), которые, следовательно, могут применяться в качестве фармацевтических препаратов, особенно в лечении и/или профилактике заболеваний или нарушений, связанных с центральной нервной системой. Данная цель и другие цели создания настоящего изобретения раскрываются в приведенном ниже подробном описании изобретения.

Краткое описание изобретения

Таким образом, в соответствии с практикой данного изобретения предлагаются способы ингибирования активности казеинкиназы человека Iε и фосфорилирования clock белка человека Period (hPER) для лечения заболеваний и расстройств центральной нервной системы, связанных с нарушением работы циркадных часов человека, например нарушений настроения, включая большие депрессивные расстройства, биполярные расстройства I типа и биполярные расстройства II типа, и расстройств сна, в том числе связанных с нарушением циркадного ритма, таких как, например, расстройство при посменной работе, синдром десинхроноза при перелете, синдром преждевременной фазы сна и синдром задержки фазы сна, которые заключаются во введении пациенту, нуждающемуся в таком лечении, терапевтически эффективного количества соединения формулы I.

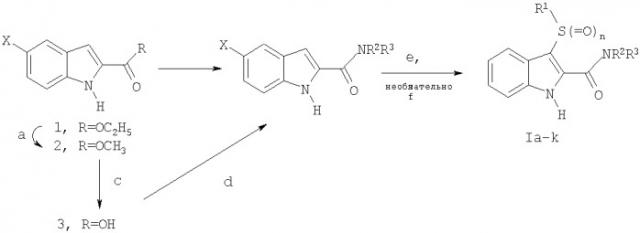

Соответственно, одно из общих осуществлений изобретения относится к способу лечения пациентов, страдающих расстройствами или нарушениями, состояние которых улучшается при ингибировании активности казеинкиназы Iε, посредством введения упомянутому пациенту терапевтически эффективного количества соединения формулы I:

где

X-H, Cl, F, Br, NO2, CN, OR2, NR2R2, HNSO2-C1-3алкил или NHCO-C1-3алкил;

Y - -S(O)n- или -O-, где n равно 0, 1 или 2;

R1:

1) арил, незамещенный или имеющий один или несколько следующих заместителей:

a) C1-5алкокси,

b) OH,

c) галоген,

d) NR2R2 или

e) C1-5алкил, незамещенный или имеющий один или несколько следующих заместителей:

i) OH или

ii) C1-5алкокси;

2) гетероцикл, незамещенный или имеющий один или несколько следующих заместителей:

a) C1-5алкил, незамещенный или имеющий один или несколько следующих заместителей:

i) OH или

ii) C1-5алкокси,

b) C1-5алкокси,

c) OH,

d) галоген или

e) NR2R2;

3) C1-5алкил, незамещенный или имеющий один или несколько следующих заместителей:

a) C1-5алкил,

b) C1-5алкокси,

c) OH, или

d) арил, незамещенный или имеющий один или несколько следующих заместителей:

i) C1-5алкил,

ii) C1-5алкокси,

iii) OH,

iv) галоген или

v) NR2R2;

Z:

1) C(=O)NR2R3 или

2) C(=O)R4;

R2 - водород или C1-3алкил;

R3 - водород, C1-5алкил или C3-6циклоалкил;

R4 - 1-пиперидинил, 1-пирролидинил, 1-пиперазинил или 4-морфолинил, незамещенный или имеющий один или несколько следующих заместителей:

1) C1-5алкил,

2) C1-5алкокси,

3) OH,

4) галоген или

5) NR2R2;

или стереоизомер, энантиомер, рацемат или таутомер упомянутого соединения или его фармацевтически приемлемой соли.

Другое воплощение настоящего изобретения относится к способу ингибирования активности казеинкиназы Iε у пациента введением ему терапевтически эффективного количества соединения формулы I или его стереоизомера, энантиомера, рацемата или таутомера или его фармацевтически приемлемой соли.

Подробное описание изобретения

Используемое в настоящем документе выражение «стереоизомеры» является общим термином, применяемым для всех изомеров индивидуальных молекул, которые отличаются только пространственной ориентацией своих атомов. Термин «стереоизомер» включает зеркальные изомеры (энантиомеры), смеси зеркальных изомеров (рацематы, рацемические смеси), геометрические (цис/транс или E/Z) изомеры и изомеры соединений с несколькими хиральными центрами, не являющиеся зеркальными отображениями друг друга (диастереоизомеры). Соединения настоящего изобретения могут иметь асимметрические центры и существовать в виде рацематов, рацемических смесей, индивидуальных диастереоизомеров или энантиомеров, или же могут существовать в форме геометрических изомеров, причем все изомерные формы упомянутых соединений включены в настоящее изобретение.

Используемые в настоящем документе обозначения «R» и «S» применяются как повсеместно используемые в органической химии для указания специфической конфигурации хирального центра. Обозначение «R» (rectus, правый) относится к конфигурации хирального центра с расположением старших по рангу групп по часовой стрелке (от группы с наибольшим рангом к группе со вторым наименьшим), если смотреть вдоль связи в направлении группы, наименьшей по старшинству. Обозначение «S» (sinister, левый) относится к конфигурации хирального центра с расположением старших по рангу групп против часовой стрелки (от группы с наибольшим рангом к группе со вторым наименьшим), если смотреть вдоль связи в направлении группы, наименьшей по старшинству. Старшинство групп определяется правилами последовательности, причем приоритет в первую очередь основан на атомном номере (в порядке убывания атомных номеров). Перечень и обсуждение старшинства групп приводится в книге Stereochemistry of Organic Compounds, Ernest L. Eliel, Samuel H. Wilen and Lewis N. Mander, editors, Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1994.

Кроме системы (R)-(S), в настоящем документе может также применяться более старая система D-L для обозначения абсолютной конфигурации, особенно в отношении аминокислот. В данной системе формула проекции Фишера ориентируется таким образом, чтобы первый атом углерода основной цепи находился в верхней части. Префикс «D» используется для описания абсолютной конфигурации изомера, в которой функциональная (определяющая) группа находится справа от углерода хирального центра, а «L» - для изомера, в котором она расположена слева.

Используемые в настоящем документе термины «таутомер» или «таутомерия» описывают одновременное существование двух (или более) соединений, которые отличаются друг от друга только положением одного (или нескольких) подвижных атомов, а также распределением электронов, например кето-енольные таутомеры или таутомерия.

Применяемый в настоящем документе термин «алкил» относится к насыщенной углеводородной группе с линейной или разветвленной цепочкой, имеющей от одного до шести атомов углерода, и включает метил, этил, пропил, изопропил, бутил, втор-бутил, трет-бутил и подобные им группы.

Употребляемый в настоящем документе термин «алкокси» относится к моновалентному заместителю, который включает линейную или разветвленную алкильную цепочку, содержащую от одного до пяти атомов углерода, связанных через эфирный атом кислорода, и имеет свободную валентную связь от эфирного кислорода. Данное понятие объединяет метокси, этокси, пропокси, изопропокси, бутокси, втор-бутокси, трет-бутокси и подобные им группы.

Используемый в настоящем документе термин «C3-6циклоалкил» относится к насыщенной моноциклической углеводородной кольцевой структуре, содержащей от трех до шести атомов углерода, и включает циклопропил, циклобутил, циклопентил, циклогексил и им подобные.

Применяемый в настоящем документе термин «арил» или «Ar» означает стабильную моноциклическую, бициклическую или трициклическую кольцевую систему (до семи атомов углерода в каждом кольце), в которой по крайней мере одно из колец ароматическое и не обязательно имеет от одного до трех заместителей, которые выбираются из группы, включающей гидрокси, C1-5алкокси, галоген, -NH2, -NH(C1-3алкил), -N(C1-3алкил)2 и C1-5алкил, незамещенные или с одним или несколькими заместителями, которыми могут быть OH или C1-5алкокси. Примерами «арилов», или «Ar», являются фенил, нафтил, тетрагидронафтил и бифенил. Термин «арил-(C1-5алкил)» может обозначать 4-метилфенил, 2-метилфенил, фенилметил (бензил), фенилэтил, п-метоксибензил, п-фторбензил и п-хлорбензил.

Используемый в настоящем документе термин «ацил» означает линейную или разветвленную насыщенную алифатическую углеводородную группу, имеющую от одного до шести атомов углерода, соединенную с карбонильной группой (C=O) и имеющую свободную валентность при карбонильной группе. К «ацилам» относятся ацетил, пропионил, бутирил, изобутирил и подобные им группы.

Употребляемый в настоящем документе термин «гетероцикл» или «гетероциклический» применяется для описания стабильного 5-7-членного моноциклического или стабильного 8-11-членного бициклического гетероциклического кольца, которое является насыщенным или ненасыщенным и состоит из атомов углерода и от одного до трех гетероатомов, выбираемых из группы, состоящей из N, O и S, и в котором гетероатомы азота и серы могут быть окислены, а гетероатом азота может быть кватернизирован, также включает любую бициклическую группу, в которой любое из определенных выше гетероциклических колец конденсировано с бензольным кольцом. Гетероциклическое кольцо может быть связано с любым гетероатомом или атомом углерода, что приводит к образованию стабильной структуры. Примеры таких гетероциклических элементов включают пиперидинил, пиперазинил, 2-оксопиперазинил, 2-оксопиперидинил, 2-оксопирролидинил, 2-оксоазепинил, азепинил, пирролил, пирролидинил, пиразолил, пиразолидинил, имидазолил, имидазолинил, имидазолидинил, пиридил, пиразинил, пиримидинил, пиридазинил, оксазолил, оксазолидинил, изоксазолил, изоксазолидинил, морфолинил, тиазолил, тиазолидинил, изотиазолил, хинуклидинил, изотиазолидинил, индолил, хинолинил, изохинолинил, бензимидазолил, тиадиазолил, бензопиранил, бензотиазолил, бензоксазолил, фурил, тетрагидрофурил, бензофуранил, тетрагидропиранил, тиенил, бензотиенил, тиаморфолинил тиаморфолинил сульфоксид, тиаморфолинил сульфон и оксадиазолил.

Используемый в настоящем документе термин «галоген» относится к представителям группы фтора, хлора, брома или йода.

Если какая-либо из функций (например, арил, гетероцикл, R1, R2, R3, R4, X, Y, Z и т.п.) встречается в одной из составляющих частей или в соединении формулы I настоящего изобретения более одного раза, в каждом случае ее определение не зависит от определения в каждом ином случае. Кроме того, сочетание заместителей и/или функций допускается, только если такие сочетания приводят к стабильным соединениям.

Используемый в настоящем документе термин «лечить», «проводить лечение» или «лечение» означает:

(i) профилактику заболевания, расстройства или состояния у пациента, который может быть предрасположен к заболеванию, расстройству и/или состоянию, однако, его наличие еще не было диагностировано;

подавление заболевания, расстройства или состояния, т.е. замедление его развития; или

(iii) устранение заболевания, расстройства или состояния, т.е. регрессия заболевания, расстройства и/или состояния.

Применяемый в настоящем документе термин «пациент» относится к теплокровному животному, например млекопитающему, которое страдает конкретным заболеванием, расстройством или состоянием. Изначально предполагается, что морские свинки, собаки, кошки, крысы, мыши, лошади, крупный рогатый скот, овцы и люди являются примерами животных, объединенных данным термином.

Используемый в настоящем документе термин «заболевание» относится к болезни, недомоганию или прекращению, прерыванию или нарушению функций организма, систем или органов.

Употребляемый в настоящем документе термин «расстройство» обозначает нарушение функции, структуры или и того, и другого, возникающее в результате генетического или эмбриологического нарушения развития или в связи с экзогенными факторами, например ядом, травмой или заболеванием.

Используемый в настоящем документе термин «состояние» обозначает общее состояние, здоровье или физическую форму.

Применяемый в настоящем документе термин «профилактика» означает предупреждение заболевания.

Используемый в настоящем документе термин «нарушение сна», «нарушения сна» или «расстройство сна» означает бессонницу.

Употребляемый в настоящем документе термин «бессонница» означает невозможность сна в отсутствии внешних препятствий, например шума, яркого света и т.п., в тот период суток, когда обычно наступает сон, и подобная невозможность может различаться по степени от возбужденного состояния или тревожной дремоты до ограничения нормальной продолжительности сна или абсолютного бодрствования. Термин «бессонница» включает первичную бессонницу, бессонницу, связанную с психическим расстройством, бессонницу, вызванную приемом препаратов, и бессонницу циркадного ритма, связанную с изменением нормального режима сон-пробуждение (изменение рабочей смены, расстройство сна при посменной работе, десинхроноз при перелетах или синдром десинхроноза при перелетах и т.п.).

Используемый в настоящем документе термин «первичная бессонница» означает затруднения при засыпании, при поддержании сна или при восстановительном сне, которые не вызваны психическим расстройством или не связаны с физиологическими последствиями приема определенных препаратов или отказа от них (бессонница, вызванная приемом препаратов).

Применяемый в настоящем документе термин «расстройство сна, связанное с циркадным ритмом» включает десинхроноз при перелетах или синдром десинхроноза при перелетах, нарушение сна при посменной работе, синдром преждевременной фазы сна и синдром задержки фазы сна.

Используемый в настоящем документе термин «эффективное ингибирующее количество соединения» или «эффективное количество соединения, ингибирующее казеинкиназу Iε» означает достаточное количество соединения, которое становится биодоступным при соответствующем способе введения для лечения пациента, страдающего заболеванием, расстройством или состоянием, поддающимся такому лечению.

Применяемый в настоящем документе термин «терапевтически эффективное количество» означает количество соединения, которое эффективно для лечения данного заболевания, расстройства или состояния.

Используемое в настоящем документе выражение «удлинение периода циркадного ритма» относится к увеличению интервала между основополагающими событиями в процессе, который происходит регулярно с периодичностью примерно в 24 час.

Употребляемое в настоящем документе выражение «сокращение периода циркадного ритма» относится к уменьшению интервала между основополагающими событиями в процессе, который происходит регулярно с периодичностью примерно в 24 час.

Используемый в настоящем документе термин «фармацевтически приемлемая соль» предназначается для применения в отношении любой соли, как ранее известной, так и той, которая будет обнаружена в будущем, которая используется специалистом в данной области и является нетоксичной органической или неорганической солью, получающейся при добавлении кислоты или основания, и пригодна для использования в качестве фармацевтического препарата. Примеры оснований, которые образуют пригодные соли, включают гидроксиды щелочных или щелочноземельных металлов, например гидроксиды натрия, калия, кальция или магния; аммиак и алифатические, циклические или ароматические амины, например метиламин, диметиламин, триэтиламин, диэтиламин, изопропилдиэтиламин, пиридин и пиколин. Примеры кислот, которые образуют пригодные соли, включают неорганические кислоты, например соляную, бромистоводородную, серную, фосфорную и подобные им кислоты, и органические карбоновые кислоты, например уксусную, пропионовую, гликолевую, молочную, пировиноградную, малоновую, янтарную, фумаровую, яблочную, винную, лимонную, аскорбиновую, малеиновую, гидроксималеиновую и дигидроксималеиновую, бензойную, фенилуксусную, 4-аминобензойную, 4-гидроксибензойную, антраниловую, коричную, салициловую, 4-аминосалициловую, 2-феноксибензойную, 2-ацетоксибензойную, миндальную и подобные им кислоты, а также органические сульфоновые кислоты, например метансульфоновую, п-толуолсульфоновую, 1-нафталинсульфоновую, 2-нафталинсульфоновую и подобные им кислоты.

Используемый в настоящем документе термин «фармацевтический носитель» или «фармацевтически приемлемый носитель» относится к известным фармацевтическим наполнителям, эффективным при приготовлении терапевтически активных составов для введения, которые в значительной степени нетоксичны и не обладают сенсибилизирующим воздействием в условиях применения. Точная пропорция таких наполнителей определяется растворимостью и химическими свойствами активного соединения, избранного пути введения, а также стандартной фармацевтической практикой. При практическом применении методов настоящего изобретения активный ингредиент предпочтительно включается в состав, сод