Гуманизированные анти-cd40-антитела и способы их применения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биотехнологии и представляет собой гуманизированные анти-СD40-антитела и их антигенсвязывающие фрагменты, а также полинуклеотиды, кодирующие вариабельные области антител по изобретению. Также представлены фармацевтическая композиция и набор на основе указанных антител. Антитела по изобретению можно эффективно использовать для лечения заболевания, для которого характерна экспрессия антигена CD40. 5 н. и 20 з.п. ф-лы, 3 ил., 5 табл.

Реферат

Описание

Релевантные заявки

Данная заявка заявляет преимущество предварительной заявки на патент США № 60/684853, поданной 26 мая 2005; раскрытие которой в полном объеме включено здесь для сведения.

Уровень техники

Данное изобретение в основном относится к гуманизированным анти-CD40-антителам для диагностического и терапевтического применения. Конкретнее, раскрываются гуманизированные анти-CD40-антитела и способы применения для лечения различных заболеваний или нарушений, для которых характерны клетки, экспрессирующие CD40. Также раскрываются фармацевтические композиции и предметы производства, такие как наборы, содержащие гуманизированное анти-CD40-антитело.

CD40 представляет интегральный мембранный гликопротеин типа I, и он относится к надсемейству рецептора фактора некроза опухолей (TNF). CD40 экспрессируется на различных типах клеток, включая нормальные и злокачественные В-клетки, разобщающие клетки, базальные эпителиальные клетки и клетки карцином. Он также находится на моноцитах, макрофагах, некоторых эндотелиальных клетках и фолликулярных дендритных клетках. CD40 экспрессируется на ранней стадии онтогенеза В-клеток, появляясь на предшественниках В-клеток после появления CD10 и CD19, но перед экспрессией CD21, CD23, CD24 и появлением поверхностного иммуноглобулина М (sIgM) (Uckun et al., 1990, Blood 15: 2449). Несмотря на то, что в ранних работах указывалось, что CD40 исчезает во время конечной дифференцировки В-клеток в плазматические клетки, CD40 детектировали на клетках миндалин и плазматических клетках костного мозга (Pellat-Decounynck et al., 1994, Blood 84: 2597).

Взаимодействие CD40 с его лигандом и противорецептором, CD40L (также обозначаемого как к CD154, gp39 и TRAP), приводит к индукции гуморального и опосредованного клетками иммунного ответа. CD40L представляет собой трансмембранный белок, преимущественно экспрессируемый на активированных лимфоцитах, CD4+ Т-клетках. Подобно другим белкам в семействе TNF структура CD40L является таковой для нековалентного тримера. Оказалось, что опосредуемый CD40 путь передачи сигнала необходим для пролиферации В-клеток, определения изотипа иммуноглобулинов (Ig), формирования зародышевого центра и коммитирования В-клеток памяти в ответ на зависимый от Т-клеток антиген. Связывание CD40 с CD40L приводит к мультимеризации CD40, генерации сигналов активации для антигенпрезентирующих клеток, таких как дендритные клетки, моноциты и В-клетки, и генерации сигналов роста и дифференцировки для активируемых цитокинами фибробластов и эпителиальных клеток. Несмотря на то, что сигнальные пути, посредством которых функционируют молекулы CD40 в клеточной дифференцировке, полностью не выяснены, сигналы CD40 передаются от мультимеризованного рецептора через рекрутмент ряда ассоциированных с рецепторами TNF факторов («TRAF») (Kehry, 1996, J. Immunolog. 156: 2345-2348). Подгруппы TRAF по-разному взаимодействуют с членами семейства рецепторов TNF, включая CD40, обеспечивая стимул для широкого ряда последующих сигнальных путей. TRAF1 и TRAF2 принимают участие в модуляции апоптоза (Speiser et al., 1997, J. Exp. Med. 185: 1777-1783; Yeh et al., 1997, Immunity 7: 715-725). TRAF 2, 5 и 6 участвуют в пролиферации и активации. В нормальных В-клетках связывание CD40 с CD40L приводит к рекрутменту TRAF2 и TRAF3 к рецепторному комплексу и вызывает отрицательную регуляцию других TRAF (Kuhne et al., 1997, J. Exp. Med. 186: 337-342).

Апоптоз и опосредуемая CD40 передача сигналов тесно связаны в период развития и дифференцировки В-клеток. Основной функцией апоптоза В-клеток является делеция клонов незрелых В-клеток, которая, как полагают, приводит к интенсивному перекрестному сшиванию поверхностных Ig в незрелых В-клетках. Судьба зрелых В-клеток также модулируется под действием комбинации передачи сигналов через поверхностные Ig и сигналы, происходящие от активированных Т-клеток, преимущественно опосредуемые молекулами CD40. Комбинация сигналов от поверхностных Ig и CD40 может подавить апоптозный путь и поддержать выживаемость В-клеток в зародышевых центрах. Данный риск проявления апоптоза в зародышевых центрах является критическим для развития аффинности антитело-продуцирующих В-клеток памяти.

При Т- и В-клеточных новообразованиях противоопухолевые эффекты (задержка роста с и без апоптоза) часто проявляются, когда злокачественные клетки подвергаются воздействию индуктора, который приводит к активации нормальных лимфоцитов. Данную индуцированную активацией задержку роста наблюдали с сигналами от рецепторов антигена или костимуляторных рецепторов (Ashwell et al., 1987, Science 237: 61; Bridges et al., 1987, J. Immunol. 139: 4242; Page and Defranco, 1988, J. Immunol. 140: 3717; и Beckwith et al., J. Natl. Cancer. Inst. 82: 501). Стимуляция CD40 анти- CD40-антителом или растворимым CD40L непосредственно подавляет рост В-клеточной лимфомы (Funakoshi et al., 1994, Blood 83: 2787-2784).

Описано несколько мышиных моноклональных антител (mAb) против CD40 (Katira et al., 1995, «CD40 Workshop Panel Report» в: Leukocyte Typing V, Schlossman et al., (eds) 1995, 1: 547-550). Например, было показано, что два mAb, CD40.7 (М2) и CD40.8 (М3) ингибируют связывание CD40 с CD40L (Fanslow et al., 1995, в: Leukocyte Typing V, Schlossman et al., (eds) 1995, 1: 555-556). Стимуляция CD40 под воздействием М2 и М3 подавляла рост нескольких В-клеточных лимфом человека и индуцировала регрессию развившихся опухолей в условиях in vivo (Funakoshi et al., 1994, Blood 83: 2787-2794; Funakoshi et al., 1996, J. Immunol. 19: 93-101). В патенте США № 5182368 раскрываются мышиные mAb против CD40, G28-5, которые могут усиливать пролиферацию В-клеток. Одноцепочечный иммунотоксин на основе одноцепочечной Fv-области G28-5 избирательно приводит к гибели человеческих гематологических линий злокачественных клеток, экспрессирующих CD40, в условиях in vitro (Francisco et al., 1997, J. Biol. Chem. 39: 24165-24169). Однако G28-5 не усиливают активацию В-клеток в присутствии CD40L и не потенцируют связывание CD40 и CD40L. В патенте США № 6838261 (и связанных патентах США № 6946129 и 6843989) описывается группа вариантных форм мышиных mAb против CD40, S2C6, и их применение при лечении различных нарушений, включая злокачественные, иммунологические и воспалительные заболевания. Было показано, что в дополнении к усилению опосредуемой CD40L стимуляции описанное в патенте США № 6838261 анти-CD40-антитело усиливает взаимодействие между CD40 и CD40L и в условиях in vivo проявляет противоопухолевую активность. Несмотря на то, что S2C6 само по себе будет стимулировать клеточную пролиферацию аналогично G28-5, S2C6 отличается от G28-5 по его способности усиливать связывание CD40L и повышать последующую величину опосредуемого CD40 сигнала активации.

Другие мышиные mAb против CD40, например, описанные в международной публикации заявки WO 95/17202, связываются с CD40 и проявляют эффективность при лечении и профилактике заболевания, для которого характерны экспрессирующие CD40 злокачественные клетки. Несмотря на то, что мышиные анти-CD40-антитела имеют потенциальную применимость в качестве терапевтических средств при лечении ассоциированных с CD40 заболеваний у людей, их иммуногенность представляет возможность нейтрализации ответа антител, например, ответа человеческого антимышиного антитела (НАМА), что снижает их значение.

Таким образом, существует потребность в гуманизированных анти-CD40-антителах, которые специфически связываются с определенными эпитопами CD40 и которые проявляют специфичность в отношении связывания с антигеном, аффинность и другие желаемые функциональные характеристики аналогичного, отличного от человеческого анти-CD40-антитела.

Сущность изобретения

Настоящее изобретение относится к гуманизированным анти-CD40-антителам и их антигенсвязывающим фрагментам, а также способам применения таких гуманизированных анти-CD40-антител и фрагментов для лечения заболеваний и нарушений, для которых характерны клетки, экспрессирующие поверхностный антиген CD40. Также оно относится к наборам и изделиям производства, включающим гуманизированное анти-CD40-антитело.

В некоторых вариантах осуществления обеспечивается выделенное антитело или антигенсвязывающий фрагмент, которые специфически связываются с человеческим CD40. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент включают вариабельную область тяжелой цепи и/или вариабельную область легкой цепи. Вариабельная область тяжелой цепи может включать каркасную область, имеющую аминокислотную последовательность, по меньшей мере, на 90% идентичную аминокислотной последовательности человеческой вариабельной области тяжелой цепи подгруппы III с консенсусной аминокислотной последовательностью SEQ ID NO:2 и, по меньшей мере, один CDR, имеющий аминокислотную последовательность, по меньшей мере, на 90% идентичную соответствующему CDR тяжелой цепи с последовательностью SEQ ID NO:3. Вариабельная область легкой цепи может включать каркасную область, имеющую аминокислотную последовательность, по меньшей мере, на 90% идентичную человеческой вариабельной области легкой цепи подгруппы каппа I с консенсусной аминокислотной последовательностью SEQ ID NO:13 и, по меньшей мере, один CDR, имеющий аминокислотную последовательность, по меньшей мере, на 90% идентичную соответствующему CDR легкой цепи с последовательностью SEQ ID NO:14.

В некоторых вариантах осуществления каждый CDR тяжелой цепи, по меньшей мере, на 90% идентичен соответствующему CDR тяжелой цепи с последовательностью SEQ ID NO:3. В некоторых вариантах осуществления CDR тяжелой цепи включают аминокислотные последовательности CDR1, CDR2 и CDR3 тяжелой цепи с последовательностью SEQ ID NO:3. В некоторых вариантах осуществления каждый CDR легкой цепи, по меньшей мере, на 90% идентичен соответствующему CDR легкой цепи с последовательностью SEQ ID NO:14. В некоторых вариантах осуществления CDR легкой цепи включают аминокислотные последовательности CDR1, CDR2 и CDR3 с последовательностью SEQ ID NO:14.

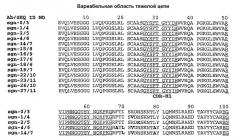

В некоторых вариантах осуществления антитело или антигенсвязывающий фрагмент включают вариабельную область тяжелой цепи, имеющую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10 или SEQ ID NO:11. В некоторых вариантах осуществления антитело или антигенсвязывающий фрагмент включают вариабельную область легкой цепи, имеющую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:14, SEQ ID NO:15 или SEQ ID NO:16. В некоторых вариантах осуществления антитело или антигенсвязывающий фрагмент имеют аминокислотную последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10 или SEQ ID NO:11 и аминокислотную последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO:14, SEQ ID NO:15 или SEQ ID NO:16.

В некоторых вариантах осуществления вариабельная область тяжелой цепи и вариабельная область легкой цепи включают аминокислотные последовательности соответственно SEQ ID NO:3 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:4 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:5 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:6 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:7 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:8 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:9 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:6 и SEQ ID NO:15; соответственно SEQ ID NO:6 и SEQ ID NO:16; соответственно SEQ ID NO:7 и SEQ ID NO:16; соответственно SEQ ID NO:10 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:11 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:10 и SEQ ID NO:16; или соответственно SEQ ID NO:11 и SEQ ID NO:16.

Антитело или антигенсвязывающий фрагмент могут включать константную область человеческого IgG, например, такую как константная область IgG изотипа IgG1, IgG2, IgG3 или IgG4. Антитело или антигенсвязывающий фрагмент могут включать константную область легкой цепи, например, такую как константная область легкой цепи каппа.

В некоторых вариантах осуществления антитело представляет hu sgn-0, hu sgn-1, hu sgn-4, hu sgn-14, hu sgn-15, hu sgn-16, hu sgn-17, hu sgn-18, hu sgn-19, hu sgn-22, hu sgn-23, hu sgn-26 или hu sgn-27. В некоторых вариантах осуществления антитело или антигенсвязывающий фрагмент конкурируют за связывание с моноклональным антителом S2C6, которое секретируется гибридомой, имеющей номер для доступа РТА-110 в АТСС.

Антитело может также представлять антигенсвязывающий фрагмент, такой как Fab, Fab', F(ab')2, Fv-фрагмент, диантитело, одноцепочечное антитело, scFv-фрагмент или scFv-Fc. В антитело или антигенсвязывающий фрагмент можно ввести метку или конъюгировать с химиотерапевтическим препаратом, таким как ауристатин (например, ММАЕ или ММАF).

Также обеспечивается набор, содержащий анти-CD40-антитело или антигенсвязывающий фрагмент в контейнере. Набор может необязательно включать дополнительный компонент(ы), такие как инструкции по применению антитела для детектирования белка CD40 в биологической пробе.

Также обеспечиваются фармацевтические композиции, содержащие анти-CD40-антитело или его антигенсвязывающий фрагмент и фармацевтически приемлемый наполнитель(и).

В некоторых вариантах осуществления обеспечиваются выделенные полинуклеотиды, кодирующие гуманизированную вариабельную область тяжелой цепи и/или гуманизированную вариабельную область легкой цепи. Полинуклеотид может, например, кодировать аминокислотную последовательность вариабельной области тяжелой цепи SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10 или SEQ ID NO:11. Полинуклеотид также может, например, кодировать аминокислотную последовательность вариабельной области легкой цепи SEQ ID NO:14, SEQ ID NO:15 или SEQ ID NO:16.

В некоторых вариантах осуществления выделенный полинуклеотид кодирует аминокислотную последовательность вариабельной области тяжелой цепи и аминокислотную последовательность вариабельной области легкой цепи соответственно SEQ ID NO:3 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:4 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:5 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:6 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:7 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:8 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:9 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:6 и SEQ ID NO:15; соответственно SEQ ID NO:6 и SEQ ID NO:16; соответственно SEQ ID NO:7 и SEQ ID NO:16; соответственно SEQ ID NO:10 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:11 и SEQ ID NO:14; соответственно SEQ ID NO:10 и SEQ ID NO:16; или соответственно SEQ ID NO:11 и SEQ ID NO:16.

В некоторых вариантах осуществления обеспечиваются способы подавления роста клеток, экспрессирующих человеческий антиген CD40. Способы включают введение анти-CD40-антитела или антигенсвязывающего фрагмента в клетки, где данные анти-CD40-антитело или антигенсвязывающий фрагмент связываются с человеческим клеточным поверхностным антигеном CD40. Связывание антитела или антигенсвязывающего фрагмента с антигеном CD40 подавляет рост или дифференцировку клеток.

В некоторых вариантах осуществления обеспечиваются способы лечения субъекта, имеющего ассоциированное с CD40 нарушение. Способы включают введение субъекту анти-CD40-антитела или антигенсвязывающего фрагмента, где данные анти-CD40-антитело или антигенсвязывающий фрагмент связываются с человеческим CD40. Связывание антитела или антигенсвязывающего фрагмента с CD40 подавляет рост или дифференцировку клеток ассоциированного с CD40 нарушения. Ассоциированное с CD40 нарушение может представлять, например, хроническую лимфоцитарную лейкемию, лимфому Беркитта, множественную миелому, Т-клеточную лимфому, не-ходжкинскую лимфому, болезнь Ходжкина, макроглобулинемию Вальденстрема или саркому Капоши.

В некоторых вариантах осуществления обеспечиваются способы индукции истощения периферических В-клеток. Способы включают введение анти-CD40-антитела или антигенсвязывающего фрагмента в клетки, где данные анти-CD40-антитело или антигенсвязывающий фрагмент связываются с человеческим клеточным поверхностным антигеном CD40. Связывание антитела или антигенсвязывающего фрагмента с антигеном CD40 индуцирует истощение клеток. Периферические В-клетки могут, например, проявлять аутоиммунную реактивность у субъекта.

Изобретение наилучшим образом понимается при обращении к последующему подробному описанию, включающему предпочтительные варианты осуществления, в совокупности с сопровождающими фигурами и перечнем последовательностей. Приведенное ниже обсуждение является описательным, иллюстративным и примерным и не предназначается для ограничения объема изобретения, определенного формулой изобретения.

Краткое описание фигур

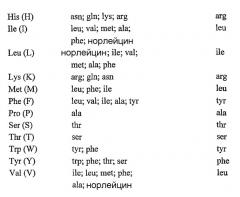

На фигуре 1А и 1В представлен полипептид (SEQ ID NO:18) и кодирующая (SEQ ID NO:17) и комплементарная последовательности ДНК тяжелой цепи гуманизированного анти-CD40-антитела. Полинуклеотидная последовательность снабжена примечаниями с указанием положения лидерной последовательности, вариабельной области и константной области человеческого IgG1. На фигуре 1С представлен полипептид (SEQ ID NO:21) и кодирующая (SEQ ID NO:20) и комплементарная последовательности ДНК легкой цепи гуманизированного анти-CD40-антитела. Полинуклеотидная последовательность снабжена примечаниями с указанием положения лидерной последовательности, вариабельной области и константной области человеческой легкой цепи каппа.

На фигуре 2 показано влияние обработки контрольным антителом, мышиным анти-CD40-антителом и гуманизированным анти-CD40-антителом на объем опухолей, определенной в течение двухнедельного периода, при обработке, начиная с 13 суток после трансплантации опухолей.

На фигуре 3 показано влияние обработки контрольным антителом, мышиным анти-CD40-антителом и гуманизированным анти-CD40-антителом на выживаемость мышей с опухолями.

Подробное описание изобретения

Для ясности раскрытия и не в качестве ограничения подробное описание изобретения разделяется на подразделы, которые следуют ниже.

Когда здесь используются торговые названия, то торговое название относится к торговому названию композиции продукта, названию лекарственного препарата «дженерика» и активному фармацевтическому ингредиенту(ам) продукта с торговым названием, если не указано иначе в контексте.

Если не указано иначе, то все использованные технические и научные термины имеют то же значение, которое обычно понимается специалистами в данной области по отношению к описанным способам и композициям.

Определения

Термины «CD40» и «поверхностный антиген CD40» относятся к гликопротеину массой 50 кДа, экспрессированному на поверхности нормальных и злокачественных В-клеток, который функционирует в качестве рецептора для сигналов, принимающих участие в пролиферации и дифференцировке и в некоторых случаях относится к Вр50 (Ledbetter et al., 1987, J. Immunol. 138: 788-785). Молекула кДНК, кодирующая CD40, была выделена из библиотеки, полученной из клеточной линии Raji лимфомы Беркитта (Stamenkovich et al., 1989, EMBO J., 8: 1403). Клетка, которая экспрессирует CD40, представляет собой любую клетку, для которой характерна экспрессия CD40 на поверхности, включая, но не ограничиваясь этим, нормальные и злокачественные В-клетки, разобщающие клетки, базальные эпителиальные клетки, клетки карциномы, макрофаги, эндотелиальные клетки, фолликулярные дендритные клетки, клетки миндалин и плазматические клетки, производные костного мозга. В некоторых вариантах осуществления молекула CD40 представляет молекулу человеческого CD40.

Термины «антигенный эпитоп CD40» и «эпитоп CD40», в том смысле, в котором они здесь используются, относятся к молекуле (например, пептиду) или фрагменту молекулы, способным вступать в иммунные реакции с анти-CD40-антителом и, например, они включают антигенную детерминанту CD40, распознаваемую моноклональным антителом S2C6. Антигенные эпитопы CD40 могут быть включены в белки, фрагменты белков, пептиды и тому подобное. Наиболее часто эпитопы представляют белки, короткие олигопептиды, имитаторы олигопептидов (т.е. органические соединения, которые имитируют способность связывания антитела с антигеном CD40) или их комбинации.

В том смысле, в котором они здесь используются, термины «специфическое связывание» и «специфически связываться» относятся к связыванию антитела с предопределенным антигеном. Как правило, антитело связывается с аффинностью, составляющей, по меньшей мере, примерно 1×107 М-1, и связывается с предопределенным антигеном с аффинностью, которая, по меньшей мере, в два раза выше по сравнению с аффинностью, характерной для связывания с неспецифическим антигеном (например, BSA, казеином), иным чем предопределенный антиген или очень близкий антиген.

«Нативные антитела» и «нативные иммуноглобулины» определяются здесь, как гетеротетрамерные гликопротеины, как правило, с молекулярной массой 150000 дальтон, состоящие из двух идентичных легких цепей (L) и двух идентичных тяжелых цепей (Н). Каждая легкая цепь ковалентно связана с тяжелой цепью дисульфидной связью с образованием гетеродимера. Гетеродимер образуется при ковалентном связывании дисульфидной связью двух идентичных тяжелых цепей таких гетеродимеров. Несмотря на то, что легкие и тяжелые цепи связаны вместе одной дисульфидной связью, количество дисульфидных связей между двумя тяжелыми цепями варьирует в зависимости от изотипа иммуноглобулина. Также каждая тяжелая и легкая цепь содержит регулярно расположенные внутри цепей дисульфидные мостики. Каждая тяжелая цепь имеет на аминоконце вариабельную область (VH), за которой следуют три или четыре константных области (СН1, СН2, СН3 и СН4), а также шарнирную область между СН1 и СН2. Каждая легкая цепь имеет две области, аминоконцевую вариабельную область (VL) и карбоксиконцевую константную область (СL). Область VL нековалентно связана с областью VH, в то время как область СL обычно ковалентно связана с областью СН1 посредством дисульфидной связи. Полагают, что определенные аминокислотные остатки образуют область раздела между вариабельными областями легкой и тяжелой цепей (Chothia et al., 1985, J. Mol. Biol. 186: 651-663).

Термин «гипервариабельный» относится к тому факту, что некоторые последовательности в вариабельных областях сильно различаются по последовательности среди антител и содержат остатки, которые непосредственно участвуют в связывании и определении специфичности каждого конкретного антитела в отношении его специфической антигенной детерминанты. Гипервариабельность в вариабельных областях обеих легкой и тяжелой цепи сосредоточена в трех сегментах, известных как гипервариабельные участки (CDR) или гипервариабельные петли (HVL). CDR определяются при сравнении последовательностей у Kabat et al., 1991, в «Sequences of proteins of immunological interest», 5th Ed. Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda, MD), в то время как HVL в структурном отношении определяются по трехмерной структуре вариабельной области, как описано Clothia and Lesk, 1987, J. Mol. Biol. 196: 901-917. Несмотря на то, что два этих метода приводят к несколько различающимся определениям CDR структурное определение является предпочтительным. По определению Kabat CDR-L1 находится примерно в остатках 24-34, CDR-L2 примерно в остатках 50-56 и CDR-L3 примерно в остатках 89-97 вариабельной области легкой цепи; CDR-Н1 находится примерно в остатках 31-35, CDR-Н2 примерно в остатках 50-65 и CDR-L3 примерно в остатках 95-102 вариабельной области тяжелой цепи.

Три CDR в каждой из тяжелой и легкой цепей разделены каркасными областями (FR), которые содержат последовательности с тенденцией к меньшей вариабельности. От аминоконца к карбоксиконцу вариабельных областей тяжелой и легкой цепей FR и CDR расположены в следующем порядке: FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 и FR4. В основном конфигурация β-складки FR располагает каждую из цепей в максимальной близости друг к другу, а также к CDR из другой цепи. Полученная конформация вносит свой вклад в антигенсвязывающий сайт (смотри Kabat et al., 1991, NIH Publ. № 91-3242, Vol. I, pages 647-669), хотя не все остатки CDR обязательно принимают непосредственное участие в связывании антигена.

Остатки FR и константные области Ig не принимают прямого участия в связывании антигена, но вносят свой вклад в связывание антигена и/или опосредуют эффекторную функцию антитела. Некоторые остатки FR могут оказывать существенное влияние на связывание антигена, по меньшей мере, тремя путями: нековалентным связыванием непосредственно с эпитопом, взаимодействием с одним или более остатками CDR и влиянием на поверхность раздела между тяжелой и легкой цепями. Константные области непосредственно не участвуют в связывании антигена, но опосредуют различные эффекторные функции Ig, такие как участие антитела в антителозависимой клеточной цитотоксичности (ADCC), комплементзависимой цитотоксичности (СDC) и антителозависимом клеточном фагоцитозе (ADCР).

Легкие цепи иммуноглобулинов позвоночных относятся к одному из двух четко различающихся типов, каппа (κ) и лямбда (λ), на основе аминокислотной последовательности константной области. Для сравнения тяжелые цепи иммуноглобулинов млекопитающих относятся к одному из пяти основных классов согласно последовательности константных областей: IgА, IgD, IgE, IgG и IgМ. IgG и IgА дополнительно подразделяются на подклассы (изотипы), например, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgА1 и IgА2. Константные области тяжелой цепи, которые соответствуют различным классам иммуноглобулинов, называются α, δ, ε, γ и μ. Хорошо известны структуры субъединиц и трехмерные конфигурации классов нативных иммуноглобулинов.

Термины «антитело», «анти-CD40-антитело», «гуманизированное анти-CD40-антитело» и «вариант гуманизированного анти-CD40-антитела» используются здесь в широком смысле и конкретно включают моноклональные антитела (включая полноразмерные моноклональные антитела), поликлональные антитела, мультиспецифические антитела (например, биспецифические антитела) и фрагменты антител, такие как вариабельные области и другие участки антител, которые проявляют желаемую биологическую активность, например, связывание с CD40.

Термин «моноклональное антитело» (mAb) относится к антителу, полученному из популяции в основном гомогенных антител; т.е. отдельные антитела, составляющие популяцию, являются идентичными, за исключением образующихся в результате природных мутаций, которые могут находиться в минорных количествах. Моноклональные антитела являются высоко специфичными, непосредственно направленными против одной антигенной детерминанты, также называемой эпитопом. Определение «моноклональные» указывает на в основном гомогенную популяцию антител против идентичного эпитопа, и это не следует истолковывать, что требуется получение антител каким-либо определенным методом. Моноклональные антитела можно получить с использованием любого метода или методологии, известных в данной области; например, гибридомным методом, впервые описанным Köhler et al., 1975, Nature 256: 495 или методами на основе рекомбинантной ДНК, известными в данной области (смотри, например, патент США № 4816567). В другом примере моноклональные антитела также можно выделить из фаговой библиотеки антител с использованием методов, описанных Clackson et al., 1991, Nature 352: 624-628 и Marks et al., 1991, J. Mol. Biol. 222: 581-597.

В противоположность антитела при получении поликлональных антител, как правило, представляют гетерогенную популяцию изотипов и/или классов иммуноглобулинов или они также проявляют различную специфичность эпитопа.

Термин «химерное» антитело, в том смысле, в котором он здесь используется, представляет тип моноклонального антитела, у которого часть или полная аминокислотная последовательность одной или более областей или доменов тяжелой и/или легкой цепи идентична, гомологична или представляет вариант соответствующей последовательности в моноклональном антителе и от другого вида или относится к другому классу или изотипу иммуноглобулинов или происходит из другой консенсусной последовательности. Химерные антитела включают фрагменты таких антител, при условии, что фрагмент антитела проявляет желаемую биологическую активность исходного для него антитела, например, в отношении связывания с тем же эпитопом (смотри, например, патент США № 4816567; и Morrison et al., 1984, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81: 6851-6855).

Термины «фрагмент антитела», «фрагмент анти-CD40-антитела», «фрагмент гуманизированного анти-CD40-антитела» и «фрагмент варианта гуманизированного анти-CD40-антитела» относятся к участку полноразмерного анти-CD40-антитела, у которого сохраняется вариабельная область или функциональная способность, например, к специфическому связыванию с эпитопом CD40. Примеры фрагментов антитела включают, но не ограничиваются этим, фрагменты Fab, Fab', F(ab')2, Fd, Fv, scFv и scFv-Fc, диантитело, линейное антитело, одноцепочечное антитело, мини-антитело, диантитело, полученное из фрагментов антител, и мультиспецифические антитела, полученные из фрагментов антител.

Некоторые типы фрагментов антител можно получить ферментативной обработкой полноразмерного антитела. В результате расщепления антител папаином образуются два идентичных антигенсвязывающих фрагмента, называемых фрагментами «Fab», каждый с одним антигенсвязывающим сайтом, и остаточный фрагмент «Fс», названный так за счет его способности легко кристаллизоваться. Fab-фрагмент также содержит константную область легкой цепи и область СН1 тяжелой цепи. Обработка трипсином дает фрагмент F(ab')2, который имеет два антигенсвязывающих сайта и по-прежнему способен к перекрестному связыванию с антигеном.

Fab'-фрагменты отличаются от Fab-фрагментов по наличию нескольких дополнительных остатков в С-конце область СН1, включая один или более цистеинов из шарнирной области антитела. Fab-SH является здесь обозначением Fab', в котором остаток(и) цистеина константных областей имеет тиольную группу. Фрагменты F(ab')2 антитела представляют пары F(ab')2-фрагментов, связанные остатками цистеина в шарнирной области. Также известны другие химические сочетания фрагментов антител.

«Fv» представляет собой минимальный фрагмент антитела, который обладает полным антигенраспознающим и связывающим сайтом, состоящий из димера вариабельной области одной тяжелой и одной легкой цепи в тесной, нековалентной связи. В данной конфигурации три CDR каждой вариабельной области взаимодействуют с образованием антигенсвязывающего сайта на поверхности димера VH-VL. В совокупности шесть CDR придают антителу антигенсвязывающую специфичность.

«Одноцепочечный Fv» или «scFv»-фрагмент антитела представляет одноцепочечный вариант Fv, содержащий области антитела VH и VL, в котором домены расположены в одной полипептидной цепи и который способен распознавать и связываться с антигеном. Полипептид scFv необязательно содержит полипептидный линкер, расположенный между областями VH и VL, который способствует образованию трехмерной структуры scFv для связывания антигена (смотри, например, Pluckthun, 1994, in The Pharmacology of Monoclonal Antibodies, Vol. 113, Rosenburg and Moore eds., Springer-Verlag, New York, p. 269-315).

Термин «диантитела» относится к небольшим фрагментам антител, содержащим два антигенсвязывающих сайта. Каждый фрагмент содержит вариабельную область тяжелой цепи (VH), соединенную с вариабельной областью легкой цепи (VL). При использовании линкера, который является слишком коротким для соединения двух доменов в одной цепи, связанные области VH-VL вынуждены соединяться с комплементарными доменами другой цепи с образованием двух антигенсвязывающих сайтов. Более полно диантитела описаны, например, в Европейском патенте 404097; WO 93/11161 и Hollinger et al., 1993, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 644-6448.

Термин «линейные антитела» относится к антителам, которые включают пару тандемных Fd-сегментов (VH-СН1-VH-СН1), которые образуют пару антигенсвязывающих областей. Линейные антитела могут быть биспецифическими или моноспецифическими, как описано, например, Zapata et al., 1995, Protein Eng. 8(10): 1057-1062.

Гуманизированное антитело или фрагмент гуманизированного антитела включает вариант аминокислотной последовательности иммуноглобулина или ее фрагмент, которые способны связываться с предопределенным антигеном и которые включают одну или более FR, имеющую в основном аминокислотную последовательность человеческого иммуноглобулина, и один или более CDR, имеющие в основном аминокислотную последовательность, отличную от человеческого иммуноглобулина. Данная последовательность отличного от человеческого иммуноглобулина называется здесь «импортной» последовательностью, которая, как правило, взята из области «импортного» антитела, в частности вариабельной области. В основном гуманизированное антитело включает, по меньшей мере, CDR или HVL отличного от человеческого антитела, вставленные между FR вариабельной области человеческой тяжелой или легкой цепей. В некоторых аспектах гуманизированное анти-CD40-антитело содержит остатки или последовательности CDR и/или HVL, полученные из мышиного моноклонального антитела S2C6, вставленные между FR вариабельных областей человеческой консенсусной последовательности тяжелой и легкой цепи.

В другом аспекте гуманизированное анти-CD40-антитело содержит в основном все из, по меньшей мере, одной, и, как правило, две вариабельные области (такие, например, как в фрагментах Fab, Fab', F(ab')2, Fавс и Fv), в которых все или в основном все CDR соответствуют таковым отличного от человеческого иммуноглобулина, и все или в основном все FR представляют таковые консенсусной последовательности человеческого иммуноглобулина. В другом аспекте гуманизированное анти-CD40-антитело также включает, по меньшей мере, участок Fc-области иммуноглобулина, как правило, человеческого иммуноглобулина. Обычно антитело будет включать легкую цепь, а также, по меньшей мере, вариабельную область тяжелой цепи. Антитело также может включать одно или более из следующего: СН1, шарнирной области, СН2, СН3 и/или СН4 областей тяжелой цепи, где что подходит.

Гуманизированное анти-CD40-антитело может быть выбрано из любого класса иммуноглобулинов, включая IgМ, IgG, IgD, IgА и IgE, и представлять любой изотип, включая IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgА1 и IgА2. Например, константная область может представлять связывающую комплемент константную область, когда желательно, чтобы гуманизированное антитело проявляло цитотоксическую активность, и изотип, как правило, представляет IgG1. В тех случаях, когда цитотоксическая активность не является желательной, то константная область может быть другого изотипа, например, IgG2. Альтернативное гуманизированное анти-CD40-антитело может содержать последовательности из более чем одного класса или изотипа иммуноглобулинов, и специалисты в данной области могут осуществить выбор конкретных константных областей для оптимизации желаемых эффекторных функций.

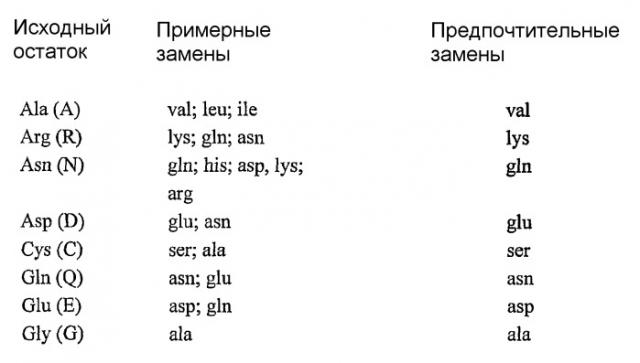

Не требуется, чтобы FR и CDR или HVL гуманизированного анти-CD40-антитела точно соответствовали исходным последовательностям. Например, один или более остатков в «импортном» CDR или HVL или консенсусной последовательности FR можно изменить (например, подвергнуть мутагенезу) заменой, вставкой или делецией, так что полученный аминокислотный остаток более не будет идентичен исходному остатку в соответствующем положении в любой исходной последовательности. Такие изменения, однако, как правило, не должны быть значительными. Как правило, по меньшей мере, 75% остатков гуманизированного антитела будет соответствовать таковым в исходных консенсусных FR и «импортных» CDR последовательностях, чаще, по меньшей мере, 90% и чаще всего более чем 95%, или более чем 98%, или более чем 99%.

Остатки иммуноглобулина, которые оказывают влияние на поверхность раздела между вариабельными областями тяжелой и легкой цепей («поверхность раздела VH-VL»), представляют таковые, которые оказывают влияние на близость или ориентацию двух цепей по отношению друг к другу. Некоторые остатки, которые могут участвовать во взаимодействиях между цепями, включают остатки VL 34, 36, 38, 44, 46, 87, 89, 91, 96 и 98, и остатки VH 35, 37, 39, 45, 47, 91, 93, 95, 100 и 103 (используется система нумерации, представленная Kabat et al. «Sequences of proteins of immunological interest» (National Institutes of Health, Bethesda, MD, 1987). Дополнительные остатки включают VL 43 и 85, и остатки VH 43 и 60, как раскрыто в патенте США № 6407213, который включен здесь в полном объеме для сведения. Несмотря на то, что данные остатки указаны только для человеческого IgG, они применимы для других видов. Остатки «импортных» антител, которые как разумно предполагают, принимают участие во взаимодействиях цепей, выбирают для замены в консенсусной последовательности.

Термины «консенсусная последовательность» и «консенсусное антитело», в том смысле, в котором они здесь используются, относятся к аминокислотной последовательности, которая содержит наиболее часто встречаемый аминокислотный остаток в каждом положении во всех иммуноглобулинах любого конкретного класса, изотипа или структуры субъединиц, например, в вариабельной области человеческого иммуноглобулина. Основой консенсусной последовательности могут быть иммуноглобулины определенного вида или многих видов. Понимается, что «консенсусная» последовательность, структура или антитело вкл