Анализ циркулирующих опухолевых клеток

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области иммунологической диагностики. Предложены способы определения эффективности терапии антагонистами рецепторов инсулиноподобного ростового фактора-1 (ИФР-1Р). Способы основаны на выявлении и подсчете количества циркулирующих опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р. Изобретение может быть использовано для скрининга и определения стадии рака, разработки схем лечения и мониторинга ответов на лечение, рецидивов рака. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл.

Реферат

Известный уровень техники

Настоящее изобретение относится к областям онкологии и диагностического тестирования и, более конкретно, к способам скрининга рака, а также предсказания и мониторинга ответов на химиотерапевтическое лечение, рецидивов рака или тому подобному.

Инсулиноподобный ростовой фактор (ИФР-1) представляет собой полипептид 7,5 кДа, который циркулирует в плазме в высоких концентрациях и определяется в большинстве тканей. ИФР-1, который структурно сходен с инсулином, стимулирует клеточную дифференцировку и клеточную пролиферацию, и необходим большинству клеточных типов млекопитающих для поддержания пролиферации. Эти клеточные типы включают среди прочего диплоидные фибробласты человека, эпителиальные клетки, гладкомышечные клетки, Т-лимфоциты, нервные клетки, миелоидные клетки, хондроциты, остеобласты и стволовые клетки костного мозга.

Первой стадией в передаче сигнала, ведущей к стимулированной ИФР-1 клеточной пролиферации или дифференцировке, является связывание ИФР-1 или ИФР-2 (или инсулина в гиперфизиологических концентрациях) с рецептором ИФР-1 (ИФР-1Р). ИФР-1Р принадлежит к семейству тирозинкиназных рецепторов ростовых факторов (Ullrich et al., Cell 61: 203-212, 1990) и структурно сходен с рецептором инсулина (Ullrich et al., EMBO J. 5: 2503-2512, 1986).

В эпидемиологических исследованиях предполагается, что высокие и нормальные уровни ИФР-1 повышают риск развития рака, такого как рак легкого, молочной железы, простаты и колоректальный рак, по сравнению с индивидуумами с уровнями ИФР-1 на нижней границе нормы. Кроме того, имеется существенное доказательство роли ИФР-1 и/или ИФР-1Р в поддержании опухолевых клеток in vitro и in vivo. Уровни ИФР-1 повышены в опухолях легкого (Kaiser et al., J. Cancer Res. Clin. Oncol. 119: 665-668, 1993; Moody et al., Life Sciences 52: 1161-1173, 1993; Macauley et al., Cancer Res., 50: 2511-2517, 1990), молочной железы (Pollak et al., Cancer Lett. 38: 223-230, 1987; Foekens et al., Cancer Res. 49: 7002-7009, 1989; Arteaqa et al., J. Clin. Invest. 84: 1418-1423, 1989), простаты и ободочной кишки (Remaole-Bennet et al., J. Clin. Endocrinol. Metab. 75: 609-616, 1992; Guo et al., Gastroenterol. 102: 1101-1108, 1992). Нарушение регуляции экспрессии ИФР-1 в эпителии простаты ведет к неоплазии у трансгенных мышей (DiGiovanni et al., Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 97: 3455-3460, 2000). Кроме того, ИФР-1, очевидно, является аутокринным стимулятором глиом человека (Sandberg-Nordqvist et al., Cancer Res. 53 (11): 2475-78, 1993), наряду с этим ИФР-1, как показано, стимулирует рост фибросарком, которые гиперэкспрессируют ИФР-1Р (Butler et al., Cancer Res. 58: 3021-3027, 1998). В качестве обзора взаимодействия ИФР-1/ИФР-1Р, играющего роль в росте различных опухолей человека, см. Macaulay, Br. J. Cancer, 65: 311-20, 1992.

При использовании антисмысловых экспрессионных векторов или антисмысловых олигонуклеотидов к РНК ИФР-1Р было показано, что интерференция с ИФР-1Р ведет к ингибированию опосредованного ИФР-1 клеточного роста (см., например, Wraight et al., Nat. Biotech. 18: 521-526, 2000). Рост может также ингибироваться при применении пептидных аналогов ИФР-1 (Pietrzkowski et al., Cell Growth & Diff. 3: 199-205, 1992; Pietrzkowski et al., Mol. Cell. Biol. 12: 3883-3889, 1992), или вектора, экспрессирующего антисмысловую РНК к РНК ИФР-1 (Trojan et al., Science 259: 94-97, 1992). Кроме того, антитела к ИФР-1Р (Arteaga et al., Breast Canc. Res. Treatm. 22: 101-106, 1992; и Kalebic et al., Cancer Res. 54: 5531-34, 1994) и доминантные негативные мутанты ИФР-1Р (Prager et al., Proc. Nat'l Acad. Sci. USA 91: 2181-85, 1994; Li et al., J. Biol. Chem. 269: 32558-2564, 1994; Jiang et al., Oncogene 18: 6071-6077, 1999) могут обращать трансформированный фенотип, ингибировать развитие опухолей и индуцировать потерю метастазного фенотипа.

ИФР-1 важен также для регуляции апоптоза. Апоптоз, который представляет собой программируемую клеточную смерть, вовлечен в большое количество разнообразных процессов развития, включая созревание иммунной и нервной систем. В дополнение к его роли в развитии апоптоз вовлечен в качестве важного клеточного предохранительного фактора против развития опухолей (Williams, Cell 65: 1097-1098, 1991; Lane, Nature 362: 786-787, 1993). Подавление программы апоптоза может вносить вклад в развитие и прогрессию рака.

ИФР-1 защищает от вызываемого удалением цитокинов апоптоза ИЛ-3-зависимых гематопоетических клеток (Rodriguez-Tarduchy, G. et al., J. Immunol. 149: 535-540, 1992), и вызываемого удалением сыворотки в клетках Rat-1/mycER (Harrington, E. et al., EMSO J. 13:3286-3295, 1994). Демонстрация того что управляемые c-myc фибробласты зависят от ИФР-1 в отношении своего выживания, предполагает, что рецептор ИФР-1 играет важную роль в поддержании опухолевых клеток с помощью специфического ингибирования апоптоза, роль, отличную от пролиферативных эффектов ИФР-1 или ИФР-1Р.

Защитные эффекты ИФР-1 в отношении апоптоза зависят от присутствия на клетках ИФР-1Р, взаимодействующих с ИФР-1 (Resnicoff et al., Cancer Res. 55: 3739-41, 1995). Подтверждение антиапоптозной функции ИФР-1Р при поддержании опухолевых клеток было также получено при исследовании с применением антисмысловых олигонуклеотидов к ИФР-1Р, в котором идентифицировано количественное взаимоотношение между уровнями ИФР-1Р, степенью апоптоза и опухолевого потенциала сингенной опухоли крысы (Resnicoff et al., Cancer Res. 55: 3739-3741, 1995). Было обнаружено, что гиперэкспрессия ИФР-1Р защищает опухолевые клетки in vitro от апоптоза, индуцированного этопозидом (Sell et al., Cancer Res. 55: 303-06, 1995), и даже более важно, что снижение уровней ИФР-1Р ниже уровней дикого типа вызывает массовый апоптоз опухолевых клеток in vivo (Resnicoff et al., Cancer Res. 55: 2463-69, 1995).

В некоторых исследованиях предполагается, что уровни экспрессии ИФР-1Р коррелируют с клиническим исходом. В моделях опухолей ИФР-1 модулирует клеточную пролиферацию, выживание и метастазирование и индуцирует устойчивость к направленной терапии. Ингибирование ИФР-1Р существенно повышает активность цитотоксических агентов (Cohen, B. et al., Clin. Cancer Res. 11(5): 2063-73). Ингибирование сигнализации ИФР-1Р, таким образом, очевидно, является многообещающей стратегией для разработки новых вариантов терапии рака.

Злокачественные опухоли эпителиальных тканей являются наиболее общей формой рака и ответственны за большинство смертей, связанных с раком. Благодаря прогрессу в хирургическом лечении этих опухолей, смертность все больше связана с ранним метастазированием и рецидивом, который часто скрыт во время постановки первичного диагноза (Racila et al., Proc. Nat'l Acad. Sci. USA 95:4589-94, 1998; Pantel et al., J. Nat'l Cancer Inst. 91(13): 1113-24, 1999). Например, отдаленная анатомическая локализация некоторых органов делает маловероятным то, что опухоли этих органов будут выявляться, перед тем как произойдет их инвазия в соседние структуры и они вырастут более 1 см. Даже в отношении рака молочной железы 12-37% маленьких опухолей рака молочной железы (<1 см), определяемых с помощью маммографии, уже метастазируют к моменту диагноза (Chadha M. et al., Cancer 73(2): 350-3, 1994).

Циркулирующие опухолевые клетки (CTCs) представляют собой клетки эпителиального происхождения, которые присутствуют в циркуляции больных с различными формами солидного рака. Они происходят из клонов первичной опухоли и являются злокачественными. (См. Fehm et al., Clin. Cancer Res. 8: 2073-84, 2002.) В литературе накоплены доказательства, демонстрирующие, что CTCs могут рассматриваться как независимый диагностический параметр раковой прогрессии карцином Beitsch & Clifford, Am. J. Surg: 180(6): 446-49, 2000 (молочной железы); Feezor et al., Ann. Oncol. Surg. 9(10): 944-53, 2002 (колоректального рака); Ghossein et al., Diagn. Mol. Pathol. 8(4): 165-75, 1999 (меланомы, рака простаты, щитовидной железы); Glaves, Br. J. Cancer 48: 665-73, 1983 (легких); Matsunami et al., Ann. Surg. Oncol. 10(2): 171-5, 2003 (желудка); Racila et al., 1998; Pantel et al., 1999.

Определение и установление количества циркулирующих опухолевых клеток важно для лечения больного по ряду причин. Их можно определить до первичной опухоли, таким образом давая возможность поставить диагноз на ранней стадии. Они снижаются в ответ на лечение, так что возможность установления количества CTCs позволяет прослеживать эффективность данного режима лечения. Они могут быть использованы в качестве средства для отслеживания рецидива у больных с отсутствием измеряемого проявления заболевания при адъювантной химиотерапии. Например, CTC, как обнаружено, присутствуют у 36% больных раком молочной железы через 8-22 года после мастэктомии, очевидно, из микрометастазов (отложений единичных опухолевых клеток или очень маленьких кластеров неопластических клеток). Meng et al., Clin. Can. Res. 10(24): 8152-62, 2004.

Кроме того, CTCs могут применяться для предсказания свободного от прогрессии выживания (PFS) и предельного выживания (OS), так как присутствие/количество циркулирующих опухолевых клеток у больных с метастазирующей карциномой, как показано, коррелирует с PFS и OS. См., например, Cristofanilli et al., J. Clin. Oncol. 23(1): 1420-1430, 2005; Cristofanilli et al., N. Engl. J. Med. 351(8): 781-791, 2004.

Однако остается потребность в быстрых и надежных тестах, которые являются более чувствительными, чем простое определение CTCs.

Краткое изложение сущности изобретения

Настоящее изобретение направлено на способ предсказания эффективности терапии больного антагонистом ИФР-1Р, включающий стадии: a) получения биологического образца от больного; b) подготовки образца, где биологический образец смешивают с лигандом, который специфически взаимодействует с опухолевыми клетками для значительного исключения других компонентов образца; c) контактирования образца, по меньшей мере, с одним реагентом, который специфически связывается с эпителиальными клетками; d) контактирования образца с агентом, обладающим связывающим сродством к рецепторам инсулиноподобного ростового фактора (ИФР-1Р) на клетках; и e) анализа образца для определения присутствия опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р, причем присутствие в образце опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р, служит прогностическим фактором эффективности терапии больного антагонистом ИФР-1Р.

Настоящее изобретение также направлено на способ мониторинга эффективности терапии больного антагонистом ИФР-1Р, включающий стадии: a) получения первого биологического образца от больного; b) подготовки первого образца, где первый биологический образец смешивают с лигандом, который специфически взаимодействует с опухолевыми клетками для значительного исключения других компонентов образца; c) контактирования первого образца, по меньшей мере, с одним реагентом, который специфически связывается с эпителиальными клетками; d) контактирования первого образца с агентом, обладающим связывающей аффинностью к рецепторам инсулиноподобного ростового фактора (ИФР-1Р) на клетках; e) анализа первого образца для определения присутствия и количества опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р; f) введения больному в виде терапии антагониста ИФР-1Р; g) получения второго биологического образца от больного после введения в виде терапии антагониста ИФР-1Р; h) подготовки второй пробы из второго биологического образца, где второй биологический образец смешивают с лигандом, который специфически взаимодействует с опухолевыми клетками, и осуществления стадий c)-e) со вторым образцом; и i) сравнения количества опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р, в первом образце с количеством опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р, во втором образце, причем их меньшее количество во втором образце служит показателем эффективности терапии больного антагонистом ИФР-1Р.

В предпочтительном осуществлении терапия антагонистом ИФР-1Р представляет собой антитело против ИФР-1Р.

Настоящее изобретение дополнительно направлено на набор для скрининга образца больного на присутствие циркулирующих опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р, включающий: a) покрытые магнитные наночастицы, включающие вещество магнитной основы, покрывающее вещество на основе белка и антитело, которое специфически связывается с отличительной детерминантой опухолевых клеток, причем антитело прямо или непрямо соединено с указанной основой покрывающего вещества; b) специфичный для клеток краситель для исключения из анализа компонентов образца, отличных от опухолевых клеток; и c) по меньшей мере, один меченый для выявления агент, обладающий связывающей аффинностью к ИФР-1Р.

С вышеупомянутыми и другими задачами, преимуществами и признаками изобретения, которые будут очевидны здесь далее, природа изобретения может быть более ясно понята при ссылке на последующее подробное описание изобретения, чертежии прилагаемую формулу изобретения.

Краткое описание чертежей

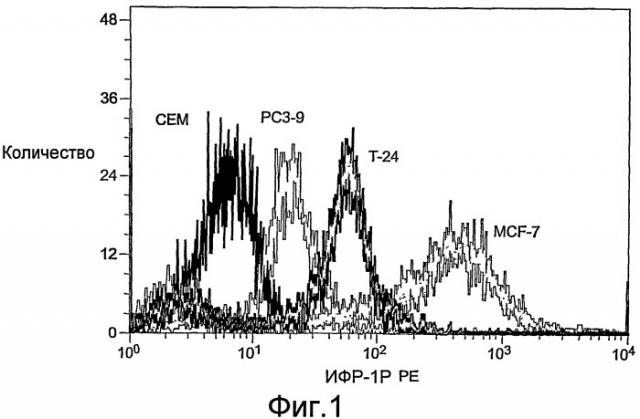

На фиг. 1 представлено наложение гистограмм окрашивания ИФР-1Р-фикоэритрином различных клеточных линий.

На фиг. 2 представлена коллекция изображений, полученных с помощью флуоресцентного микроскопа, меченых клеток MCF-7 рака молочной железы (панель A) и клеток мочевого пузыря T-24 (панель B).

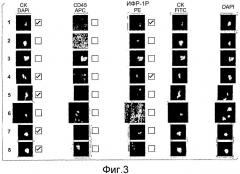

На фиг. 3 представлена коллекция изображений, полученных с помощью флуоресцентного микроскопа, потенциальных циркулирующих опухолевых клеток.

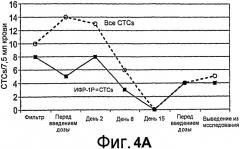

На фиг. 4 показано графическое представление количества суммарных циркулирующих опухолевых клеток и ИФР-1Р-позитивных циркулирующих опухолевых клеток у четырех больных, подвергаемых лечению антителом против ИФР-1Р.

На фиг. 5 показано графическое представление количества суммарных циркулирующих опухолевых клеток и ИФР-1Р-позитивных циркулирующих опухолевых клеток у четырех больных, подвергаемых лечению антителом против ИФР-1Р в сочетании с доцетакселом.

На фиг. 6 показано графическое представление количества суммарных циркулирующих опухолевых клеток и ИФР-1Р-позитивных циркулирующих опухолевых клеток у четырех больных, подвергаемых лечению антителом против ИФР-1Р в сочетании с паклитакселом и карбоплатином.

Подробное описание изобретения

Если здесь не указано иначе, научные и технические термины, применяемые в связи с настоящим изобретением, должны иметь значения, которые обычно понятны специалистам в данной области техники. Далее, если в контексте не требуется иначе, термины в единственном числе должны включать множественное и термины во множественном числе должны включать единственное.

Каждый год в Соединенных Штатах диагностируется более 1 миллиона новых случаев рака; приблизительно одна из каждых пяти смертей в этой стране вызвана раком или осложнениями, связанными с его лечением. Множество попыток постоянно направлено на улучшение лечения и диагностики этого заболевания. Большинство больных раком умирают не от их первичной опухоли; наоборот, они погибают от метастазов; множественных, широко распространяющихся колоний опухоли, образованных малигнизированными клетками, которые сами отделились от исходной опухоли и распространились по организму, часто в отдаленные места. К сожалению, колонии метастазов часто выявить и уничтожить труднее, чем первичную опухоль, и часто невозможно успешно лечить их всех. Способность малигнизированных клеток метастазировать остается одной из главных преград для лечения рака и может быть ускорена рецептором ИФР-1. См., например, Bahr et al., Growth Factors 23:1-14, 2005.

Основываясь на сложности рака и метастазов рака и неудовлетворенности лечением больных раком через несколько лет, было сделано много попыток разработки диагностических тестов для управления лечением и прослеживания эффектов такого лечения на метастазы или рецидивы. Такие тесты предположительно могут также использоваться для скрининга рака, замещая относительно грубые тесты, такие как маммография для опухолей молочной железы или ректальные исследования с помощью пальпации для рака простаты.

Учитывая знание взаимоотношения ИФР-1 и ИФР-1Р в определенных типах рака, были проведены исследования для оценки эффектов антител против ИФР-1Р на ряд циркулирующих опухолевых клеток и их экспрессию ИФР-1Р, а также клиническую эффективность антител. Сейчас разработан тест на определение и подсчет количества циркулирующих опухолевых клеток, экспрессирующих ИФР-1Р (ИФР-1Р-позитивные CTCs), который пригоден для диагностики и лечения рака, и он превосходит способы предшествующего уровня техники, использующие CTCs. Тест может вносить вклад в лучшее понимание биологических функций рецептора ИФР-1. Например, в то время как было предположено, что повышенные уровни ИФР-1 необходимы для индукции инвазивного/метастазного фенотипа опухолевых клеток, взаимоотношение между уровнями экспрессии ИФР-1 и метастазным потенциалом до сих пор полностью не выяснены. В настоящее время обнаружено, что больные с высоким количеством ИФР-1-позитивных CTCs, очевидно, имеют более агрессивные опухоли, о чем свидетельствует быстрая прогрессия заболевания. Потенциальное взаимоотношение между повышенной экспрессией ИФР-1 и метастазным потенциалом может, таким образом, служить основанием для определения ИФР-1Р-позитивных CTCs как предикторов плохого исхода и/или терапевтического вмешательства.

Во-первых, способы определения CTC-ИФР-1Р настоящего изобретения пригодны для раннего выявления опухоли или подтверждения диагноза. Они также могут быть пригодны для оценки прогноза.

Способы настоящего изобретения также пригодны для планирования лечения. Обнаружено, что больные с ИФР-1Р-позитивными циркулирующими опухолевыми клетками до лечения с большей вероятностью будут отвечать на лечение антагонистом ИФР-1Р, чем те, у которых их нет. С помощью скрининга больных на ИФР-1Р-позитивные антитела до начала лечения возможно предварительно отобрать популяцию, с наибольшей вероятностью отвечающую на лечение антагонистом ИФР-1Р, и соответственно спланировать схему лечения. Потенциальное использование тестов на CTC-ИФР-1Р в качестве биомаркеров антител против ИФР-1Р может включать идентификацию оптимальной биологической дозы, выбор дозы и схемы лечения и определение продолжительности лечения.

Было обнаружено, что существует хорошая корреляция между изменениями уровня ИФР-1Р-позитивных CTCs в крови и химиотерапией и клиническим статусом. С точки зрения этой корреляции возможно также оценить ответ больных на лечение или прогрессию заболевания с применением способов тестирования настоящего изобретения. Измерение рецепторов ИФР-1 на циркулирующих опухолевых клетках дает реальную конечную точку фармакодинамики (PD). Как только начато лечение, измерение ИФР-1Р на опухолевых клетках может быть пригодно для определения, будет ли достигнуто максимальное ингибирование мишени без достижения максимальной допустимой дозы (MTD). Может быть также прослежено развитие устойчивости к данному лечению. Дополнительным преимуществом настоящего изобретения является то, что эффект лекарства может быть определен с помощью измерения CTC более часто, чем при традиционных способах.

Наконец, способы настоящего изобретения могут быть также использованы для определения рецидива опухоли даже в отсутствие клинических симптомов.

Способы настоящего изобретения могут быть использованы в сочетании с диагностикой и/или лечением не гематологических злокачественных опухолей, включая рак молочной железы, простаты, яичников, легкого и ободочной кишки, особенно немелкоклеточный рак легкого (NSCLC) и гормононезависимый рак простаты (HRPC).

Скрининг больных с множественными типами опухолей указывает на то, что CTCs и ИФР-1Р-позитивные CTCs часто определяются у больных HRPC. Идентификация этих клеток при HRPC может иметь прогностическое или терапевтическое применение. Действительно, в предшествующем исследовании присутствие CTCs, как обнаружено, является наиболее существенным параметром, предсказывающим выживаемость больных HRPC (Moreno et al., Urology 65: 713-718, 2005). Во многих исследованиях установлена роль ИФР-1Р в развитии рака простаты, и данные in vitro предполагают, что повышенная экспрессия и/или активность ИФР-1Р связаны с прогрессией гормононезависимого фенотипа (Hellawell et al., Cancer Res., 62: 2942-2950, 2002; Chott et al., Am. J. Pathol. 155: 1271-1279, 1999). В одном описанном здесь исследовании больные HRPC, которые рассматривались как ИФР-1Р-позитивные (т.е. определялась, по меньшей мере, одна ИФР-1Р-позитивная CTC), имели уровень медианы ПСА сыворотки при регистрации выше, чем те больные, у которых не было определяемых CTCs. Более того, уровни ПСА и подсчитанное количество CTC и ИФР-1Р-позитивных CTCs изменялись параллельно в течение ответа на лечение или при прогрессии заболевания. Ранее показано, что больные с прогрессирующим метастазирующим HRPC обладают количеством CTCs существенно более высоким, чем таковые в группе с более ранней стадией заболевания, и снижение количества CTCs через одну неделю после начала лечения доцетакселом наблюдалось у двух больных (Moreno et al., 2005, выше). У обоих больных, однако, наблюдалась прогрессия, проявляющаяся в подъеме количества CTCs и уровней ПСА, несмотря на дополнительные дозы доцетаксела. Описанные здесь исследования предполагают, что только постоянное снижение количеств CTCs связано с ответом на терапию при HRPC. Таким образом, подсчеты количества CTCs могут дать прогностическую информацию, независимую от таковой для уровня ПСА. Важно, что доклинические данные указывают на то, что изменения в ПСА в ответ на лечение анти-ИФР-1Р отражают изменения роста опухоли простаты (Wu et al., Clin. Cancer Res. 11: 3065-3074, 2005).

Было также обнаружено, что пропорция отвечающих на сочетанную терапию антителом против ИФР-1Р и доцетакселом была выше у тех больных, у которых определялись ИФР-1Р-позитивные CTCs в начале исследования, чем у тех, у которых эти клетки не определялись. Более того, поздние ответы, которые необязательно связаны с клиническим преимуществом (см., например, Petrylak et al., J. Nat'l Cancer Inst. 98: 516-521, 2006), наблюдались у больных, негативных в отношении ИФР-1Р-CTCs. Эти данные предполагают возможность использования подсчета количества ИФР-1Р CTC для идентификации больных HRPC, которые могут получить преимущества от анти-ИФР-1Р терапии.

Способы настоящего изобретения могут быть использованы при планировании и/или мониторинге лечения различными химиотерапевтическими соединениями, которые ингибируют сигнализацию ИФР-1Р. Особенно предпочтительными являются антитела против ИФР-1Р, такие как описанные в патенте США No. 7037498 и в публикации патентной заявки США No. 2005/0069539. Другие предпочтительные антитела против ИФР-1Р включают F-50035 и MK-0646 (Pierre Fabre/Merck); 19D12 (Schering-Plough); R1507 (Roche/Genmab); EM-164/AVE-1642 (Immunogen/Sanofi-Aventis); IMC-A12 (ImClone Systems); AMG479 (Amgen); а также антитела, описанные в международной патентной заявке No. WO2006/069202; в публикации патентной заявки США No. 2005/0147612; в публикации патентной заявки США No. 2005/0084906; в публикации патентной заявки США No. 2005/0249730; в публикации патентной заявки США No. 2004/0018191; в публикации патентной заявки США No. 2005/0136063; в публикации патентной заявки США No. 2003/0235582; в публикации патентной заявки США No. 2004/0265307; в публикации патентной заявки США No. 2004/0228859; в публикации патентной заявки США No. 2005/0008642; европейской патентной заявке No. 1622942; в публикации патентной заявки США No. 2003/0165502; и в публикации патента США No. 2005/0048050.

Другие классы молекул, подходящие для применения в настоящем изобретении, включают пептидные аптамеры, которые специфически связываются с ИФР-1Р, антисмысловые олигонуклеотидные модуляторы ИФР-1Р; и низкомолекулярные ингибиторы ИФР-1Р. Предпочтительные низкомолекулярные ингибиторы ИФР-1Р включают OSI-906 (OSI Pharmaceuticals); AEW-541 (Novartis); BMS-536924 и BMS-554417 (Bristol-Myers Squibb); INSM-18 (Insmed); AG-1024 (Pfizer); XL228 (Exelixis), пикроподофиллин и те, которые раскрыты в международных патентных заявках No WO2004/043962 и WO2004/054996.

Как изложено ниже более подробно, способы настоящего изобретения включают селективное удаление клеток, обладающих определенными реактивными антигенными сайтами, из образца больного. Способы и приборы для такого селективного удаления хорошо известны специалисту в данной области техники. См., например, патенты США Nos. 4551435; 4795698; 4925788; 5108933; и 5200084; и публикацию патентной заявки США No. 2004/0157271. В предпочтительном осуществлении интересующие клетки выделяют из образца больного иммуномагнитным способом с применением ферромагнитных жидкостей. Ферромагнитные жидкости содержат крошечные магнитные частицы в коллоидной суспензии, чей поток может контролироваться магнитом или магнитными полями.

Для того чтобы это изобретение могло быть лучше понято, описываются следующие примеры. Эти примеры представлены только в целях иллюстрации и не истолковываются как ограничивающие любым образом объем изобретения.

Примеры

В представленных здесь примерах образцы крови собирали от человеческих субъектов во многих географических точках в пробирки для консервации CELLSAVE (Immunicon, Huntingdon Valley, PA), вакуумированные 10-мл пробирки для взятия крови, содержащие консервант для клеток для сохранения клеточной морфологии и экспрессии антигенов клеточной поверхности. Образцы хранили при комнатной температуре и обрабатывали, как описано выше, в пределах 72 часов после сбора крови.

Ответ больного на лечение оценивали радиологически с использованием критериев оценки ответа солидных опухолей (RECIST) (см. Therasse et al., J. Nat'l Cancer Inst. 92: 205-216, 2000) или, у больных HRPC, с помощью критериев рабочей группы по специфичному для простаты антигену (PSAWG) (см. Bubley et al., J. Clin. Oncol. 17:3461-3467, 1999).

Пример 1

Разработка теста на опухолевые клетки крови с ИФР-1Р

Клеточная культура и обогащение клеток: клетки линии MCF-7 рака молочной железы, клетки линии PC3-9 простаты, клетки линии T-24 мочевого пузыря и гематопоэтические клетки линии CEM культивировали в сосудах, содержащих среду RPMI-1640 для культивирования клеток с добавкой 10% FCS, и затем собирали с помощью трипсина. Использовали только те клеточные суспензии, жизнеспособность которых, оцененная по исключению трипанового синего, превышала 90%. Для определения действительного количества клеток 50-мкл аликвоту клеток пермеабилизировали и флуоресцентно метили добавлением 200 мкл ЗФР, содержащего 0,05% сапонина и 10 мкл моноклонального антитела против цитокератина, конъюгированного с фикоэритрином (PE), с конечной концентрацией 0,5 мкг/мл. Через 15 минут инкубации при комнатной температуре добавляли 200 мкл буфера и 20 мкл флуоресцентных шариков (Beckman-Coulter, Inc., Miami, FL) с общим содержанием шариков приблизительно 20000. Две параллельные пробирки, содержащие только шарики, пропускали через проточный цитометр (FACSCalibur, BD Biosciences, San Jose, CA) до 100% отбора образца. Это обеспечивало точное определение количества шариков, содержащихся в 20 мкл. Затем тестировали экспериментальные пробирки в трех параллелях на проточном цитометре до подсчета 10000 шариков в каждой пробирке. Используя известное количество шариков на единицу объема, определяли концентрацию клеток. Для определения ИФР-1Р было установлено количество обогащенных клеток, которое должно составлять от 130 до 220 в 7,5 мл крови.

Выделение и определение количества CTCs: образцы для выделения клеток из крови получали и анализировали с помощью системы CELLTRACKS (Immunicon, Huntingdon Valley, PA), которая состоит из системы CELLTRACKS AUTOPREP, набора реагентов и анализатора CELLSPOTTER. Система CELLTRACKS AUTOPREP представляет собой автоматизированную систему подготовки образца для редкого выявления клеток. Набор реагентов состоит из ферромагнитных жидкостей, покрытых антителами против обогащенных иммуномагнитом клеток, смеси антител, конъюгированных с флуоресцентной меткой (антител, конъюгированных с PE и аллофикоцианином (APC), для промечивания эпителиальных клеток и лейкоцитов, соответственно), ядерного красителя и буферов для промывки, пермеабилизации и ресуспендирования клеток. Для выявления карциномных клеток 7,5 мл крови смешивают с ферромагнитными жидкостями, покрытыми антителами против ассоциированного с опухолью антигена EpCAM (молекулы адгезии эпителиальных клеток или антигена поверхности эпителиальных клеток). После иммуномагнитного обогащения добавляли меченые флуоресцеином изотиоцианатом (FITC) антитела, узнающие цитокератины 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18 и 19, меченые APC антитела, узнающие антиген CD45 лейкоцитов, меченые PE антитела, узнающие ИФР-1Р, и краситель нуклеиновых кислот 4',6-диамидино-2-фенилиндол (DAPI) в сочетании с буфером пермеабилизации для флуоресцентного промечивания иммуномагнитно-меченых клеток. После инкубации в системе повторяли магнитное разделение, и избыток красящих реагентов удаляли. На конечной стадии обработки клетки ресуспендировали в устройстве для презентации клеток MAGNEST (Immunicon, Huntingdon Valley, PA). Это устройство состоит из камеры и двух магнитов, которые направляют иммуномагнитно-меченые клетки для анализа с помощью флуоресцентной микроскопии.

MAGNEST помещали в анализатор CELLSPOTTER, четырехцветный полуавтоматический флуоресцентный микроскоп. Записывали рамки изображения, охватывающие всю поверхность картриджа для каждого из четырех кубов флуоресцентного фильтра. Записанные изображения, содержащие объекты, отвечающие заранее определенным критериям, представлялись в Web-браузер, из которого оператор осуществлял конечный отбор клеток. Критерии для определения объекта как CTC включали круглую или овальную морфологию, видимое ядро (DAPI-положительное), положительное окрашивание на цитокератин и отсутствие экспрессии CD45 (определяемое как отрицательное окрашивание CD45-APC). Результаты подсчета клеток всегда выражали в виде количества клеток на 7,5 мл крови.

Выбор антител против ИФР-1Р и выявление ИФР-1Р на клетках опухолевых линий: антитела против ИФР-1Р 1H7 (конъюгат PE; BD Biosciences, San Jose, CA) и 33255.111 (R&D Systems, Minneapolis, MN) титровали на клетках клеточной линии рака молочной железы MCF-7. Эксперименты с перекрестным блокированием показали отсутствие ингибирования, что позволяет предполагать связывание этих антител с различающимися и неконкурирующими эпитопами на ИФР-1Р. Эксперименты с перекрестным блокированием с антителом CP-751871 против ИФР-1Р человека (Pfizer Inc.; см. патент США No. 7037498) показали, что связывание антитела 33255.111 с клетками полностью блокируется практически эквимолярными количествами CP-751871. Напротив, ингибирования связывания антитела 1H7 не наблюдалось в присутствии CP-751871. Эти результаты показывают, что 33255.111 и CP-751871 связываются с одним и тем же или родственными эпитопами. Поскольку связывание антитела 1H7 с ИФР-1Р не блокируется в присутствии CP-751871, для дальнейшей оценки было выбрано 1H7.

Плотность антигена на клетках гематопоэтической линии CEM, клеточной линии рака простаты PC3-9, клеточной линии мочевого пузыря T-24 и клеточной линии рака молочной железы MCF-7 оценивали окрашиванием меченым PE антителом 1H7 против ИФР-1Р с последующим анализом проточной цитометрией. На фиг. 1 показано наложение гистограмм окрашивания ИФР-1Р-PE линий клеток. Окрашивание клеток CEM было сходным с окрашиванием контроля и, таким образом, плотность ИФР-1Р была ниже пределов определения. Окрашивание ИФР-1Р-PE клеток PC3-9 можно было отличить от фона, а клетки T24 и MCF-7 имели явно более яркую окраску. Определение плотности антигена было достигнуто калибровкой проточного цитометра шариками с известным количеством молекул PE. Плотность ИФР-1Р на клетках PC3-9 составляла приблизительно 10000 антигенов ИФР-1Р, на клетках T-24 - приблизительно 50000 антигенов ИФР-1Р и на клетках MCF-7 - приблизительно 1000000 антигенов ИФР-1Р.

Оценка анализа ИФР-1Р: стандартный анализ CTC с применением системы CELLTRACKS с использованием PE для выявления цитокератина, находящегося на клетках эпителиального происхождения, APC для выявления CD45, находящегося на клетках гематопоэтического происхождения, и FITC для выявления специфичными реагентами вещества на CTCs, определяемых как цитокератин-положительные, CD45-отрицательные ядерные клетки. Существующий в настоящее время предел определения анализатором CELLSPOTTER антигенов с помощью меченых FITC антител составляет приблизительно 100000 антигенов на клетку. Для увеличения этой чувствительности анализ CTC был изменен для снижения порога выявления ИФР-1Р. Цитокератин, экспрессируемый с высокой плотностью на эпителиальных клетках, метили FITC, что дало возможность применения меченых PE антител против ИФР-1Р. В отдельных экспериментах от 130 до 200 клеток PC3-9, T-24 или MCF-7 добавляли к 7,5 мл крови и получали с помощью измененных окрашивающих реагентов. После приготовления образцы сканировали на анализаторе CELLSPOTTER. Анализатор перестраивали таким образом, что пользователю представлялись FITC-положительные, ядерные DAPI-положительные случаи в качестве кандидатов CTC.

На панели A фиг. 2 представлен типичный пример клеток MCF-7, выделенных из 7,5 мл крови. В верхнем ряду показан кластер из 3 клеток MCF-7, явно экспрессирующих рецептор ИФР-1Р, отметка после сложного изображения указывает на то, что оператор классифицировал клетку как CTC, и отметка после изображения окраски ИФР-1Р показывает, что оператор классифицировал данную CTC как экспрессирующую ИФР-1Р. Все клетки, показанные на панели A, явно экспрессируют рецептор ИФР-1Р. В крови шестнадцати здоровых индивидуумов с добавлением клеток MCF-7 80,6% (ст. откл. 7,7) выделенных клеток MCF-7 было классифицировано как CTCs, экспрессирующие ИФР-1Р. На панели B фиг. 2 представлен типичный пример клеток T-24, выделенных из 7,5 мл крови. Экспрессия ИФР-1Р в четырех T-24 клетках была явно ниже по сравнению с окраской ИФР-1Р клеток MCF-7, и оператор классифицировал в качестве CTCs, экспрессирующих ИФР-1Р, только две нижние клетки. В крови шести здоровых индивидуумов после добавления клеток T-24 13,6% (ст. откл. 3,9) выделенных клеток MCF-7 было классифицировано как CTCs, экспрессирующие ИФР-1Р. В крови шести здоровых индивидуумов после добавления клеток PC3-9 3,8% (ст. откл. 6,0) выделенных клеток MCF-7 было классифицировано как CTCs, экспрессирующие ИФР-1Р. Эти данные служат в качестве ориентира в отношении плотности антигена ИФР-1Р на CTCs больных метастатическими карциномами, подлежащими выявлению с помощью данного анализа.

Экспрессия ИФР-1Р на CTCs при метастатических карциномах: в 7,5 мл крови от 139 здоровых индивидуумов CTCs практически отсутствовали (0 CTCs у 135 и 1 CTC у 4). Для определения того, действительно ли ИФР-1Р может быть выявлен на CTCs у больных с метастатическими карциномами, были протестированы образцы крови от 50 больных. Из этих 50 больных 18 имели рак молочной железы, и в 28% случаев были выявлены CTCs, у 13 больных был колоректальный рак, и в 31% случаев были выявлены CTCs, у 3 больных был рак простаты, и CTCs были выявлены в 33% случаев, у 12 больных был рак легкого, и CTCs были выявлены в 8% случаев, но CTCs не были обнаружены ни у одного из 4 больных с раком яичника. Примеры выявленных CTCs показаны на фиг. 3. На чертеже показаны восемь кандидатов CTC. Случаи 1, 4, 5, 7 и 8 были классифицированы как CTCs, но лишь CTCs в ряду 1 и 4 были классифицированы как CTCs, экспрессирующие ИФР-1Р. Примечательно, что потенциальное окрашивание ИФР-1Р можно наблюдать в ряду 5 и 7, но оно не рассматривалось как достаточное для классификации в качестве ИФР-1Р-позитивных CTCs. В таблице 1 показано количество CTCs, выявленных у 11 больных с CTCs, количество CTCs, экспрессирующих ИФР-1Р, и доля CTCs, экспрессирующих ИФР-1Р. У 8 из 11 (91%) больных были выявлены экспрессирующие ИФР-1Р CTCs. Доля экспрессирующих ИФР-1Р CTCs, однако, сильно варьировала.

| Таблица 1 | |||

| CTCs | ИФР-1Р(+) CTCs | % ИФР-1Р(+) CTCs | |

| Молочной железы | 180 | 47 | 26 |

| 25 | 11 | 44 | |

| 5 | 1 | 20 | |

| 4 | 1 | 25 | |

| Колоректальный | 6 | 1 | 17 |

| 5 | 0 | 0 | |

| 4 | 0 | 0 | |

| 2 | 0 | 0 | |

| 1 | 1 | 100 | |

| Простаты | 16 | 1 | 6 |

| 2 | 1 | 50 |

Пример 2

Экспрессия ИФР-Р на CTCs в фазе 1 исследования по определению дозы антитела против ИФР-1Р

Исследование 1 представляло собой фазу 1 определения дозы исследования, разработанного для определения безопасности и переносимости полностью человеческого антитела против ИФР-1Р, как описано в патенте США No 7037498, у больных с солидными опухолями на поздней стадии. В этом исследовании лечение антителом против ИФР-1Р проводили на каждый 21 день (21-дневный цикл) в дозах от 3 до 20 мг/кг. Для оценки влияния лечения антителом против ИФР-1Р на количество CTCs и CTCs, экспрессирующих ИФР-1Р, у данных больных собирали образцы крови при скрининге на 1 день перед введением дозы и на 8 день каждого 21-дневного цикла лечения. Всякий раз, когда больной выбывал из исследования из-за прогрессирования заболевания, собирали один дополнительный образец. Были получены образцы крови от двадцати шести больных для определения количества CTC в ходе данного исследования.

У шестнадцати из двадцати шести больных (61%) имелись одна или более CTCs в определенный момент на протяжении исследования (перед введение дозы или во время лечения). У трех из шестнадцати больных с CTCs, выявленными в определенный момент на протяжении исследования, ИФР-1Р-позитивные CTCs не были обнаружены. В двух случаях в 7,5 мл крови была выявлена лишь одна CTC. Уровни CTCs и ИФР-1Р-позитивных CTCs откладывали на время, и наблюдалось несколько типов ответа на лечение антител