Способ очистки аро-2 ligand/trail посредством кристаллизации на холоде

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к способу выделения Apo2L/TRAIL из смеси, в котором Apo2L/TRAIL выделяют в кристаллической форме с чистотой не менее 99%. 29 з.п. ф-лы, 5 ил., 4 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится в общем виде к очистке Apo2L/Trail, включающей кристаллизацию.

Уровень техники

Различные молекулы, такие как фактор некроза опухоли альфа («ФНО-альфа»), фактор некроза опухоли бета («ФНО-бета» или «лимфотоксин-альфа»), лимфотоксин-бета («ЛТ-бета»), лиганд CD30, лиганд CD27, лиганд CD40, лиганд ОХ-40, лиганд 4-1ВВ, лиганд Аро-1 (также известный как лиганд Fas или лиганд CD45), лиганд Аро-2 (также известный как Аро-2L или TRAIL), лиганд Аро-3 (также известный как TWEAK), APRIL, лиганд OPG (также известный как лиганд RANK, ODF или TRANCE), и TALL-1 (также известный как BlyS, BAFF или THANK) были отнесены к членам семейства цитокинов фактора некроза опухоли («ФНО») [См., например, Gruss and Dower, Blood, 85:3378-3404 (1995); Schmid et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 83:1881 (1986); Dealtry et al., Eur. J. Immunol., 17:689 (1987); Pitti et al., J. Biol. Chem., 271:12687-12690 (1996); Wiley et al., Immunity, 3:673-682 (1995); Browning et al., Cell, 72:847-856 (1993); Armitage et al. Nature, 357:80-82 (1992), WO 97/01633, опубликованная 16 января 1997; WO 97/25428, опубликованная 17 июля 1997; Marsters et al., Curr. Biol., 8:525-528 (1998); Chicheportiche et al., Biol. Chem., 272:32401-32410 (1997); Hahne et al., J. Exp. Med., 188:1185-1190 (1998); WO 98/28426, опубликованная 2 июля 1998; WO 98/46751, опубликованная 22 октября 1998; WO 98/18921, опубликованная 7 мая 1998; Moore et al., Science, 285:260-263 (1999); Shu et al., J. Leukocyte Biol., 65:680 (1999); Schneider et al., J. Exp. Med., 189:1747-1756 (1999); Mukhopadhyay et al., J. Biol. Chem., 274:15978-15981 (1999)]. Среди этих молекул для ФНО-альфа, ФНО-бета, лиганда CD30, лиганда 4-1ВВ, лиганда Аро-1, лиганда Аро-2 (Apo-2L/TRAIL) и лиганда Аро-1 (TWEAK) определена вовлеченность в апоптотическую клеточную смерть.

Несколько лет назад Apo-2L/TRAIL был определен как член семейства цитокинов ФНО [см., например, Wiley и et al., Immunity, 3: 673-682 (1995); Pitti et al., J. Biol. Chem., 271: 12697-12690 (1996)]. Полноразмерный полипептид Apo-2L/TRAIL человека состоит из 281 аминокислоты и является трансмембранным белком II типа. Некоторые клетки могут продуцировать естественную растворимую форму полипептида путем ферментативного расщепления внеклеточной части полипептида (Mariani et al., J. Cell. Biol., 137:221-229 (1997)). С помощью кристаллографических исследований растворимых форм Аро-2L/TRAIL была открыта гомотримерная структура, подобная структуре ФНО и других родственных белков (Hymowitz et al., Molec. Cell, 4:563-571 (1991)); Hymowitz et al., Biochemistry. 39:633-644 (2000)). Аро-2L/TRAIL в отличие от других членов семейства ФНО был отмечен тем, что у него есть уникальная особенность в структуре в силу трех цистеиновых остатков (в положении 230 у каждой субъединицы гомотримера), которые координируют атом цинка, а связывание цинка важно для стабильности тримера и биологических свойств. [Hymowitz et al., выше; Bodmer et al., J. Biol. Chem., 275: 20632-20637 (2000)].

В литературе было отмечено, что Аро-2L/TRAIL может играть роль в модуляции иммунной системы, включая аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, и в лечении СПИДа [см., например, Thomas et al., J. Immunol., 161:2195-2200 (1998); Johnsen et al., Cytokine, 11:664-672 (1999); Griffith et al., J. Exp. Med., 189:1343-1353 (1999); Song et al., J. Exp. Med., 191; 1095-1103 (2000); Jeremias et al., Eur. J. Immunol., 28:143-152 (1998); Katsikis et al., J. Exp. Med., 186:1365-1372 (1997); Miura et al., J. Exp. Med., 193:651-660 (2001)].

Были сделаны сообщения о том, что растворимые формы Аро-2L/TRAIL индуцируют апоптоз в различных типах раков in vitro, включая опухоли толстого кишечника, легких, молочной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, почек, яичников и головного мозга, так же как и при меланоме, лейкемии и множественной миеломе [см., например, Wiley et al., выше; Pitti et al., выше; Rieger et al., FEBS Letters, 427:124-128 (1998); Ashkenazi et al., J. Clin. Invest., 104:155-162 (1999); Walczak et al., Nature Med., 5:157-163 (1999); Keane et al., Cancer Research, 59:734-741 (1999); Mizutani et al., Clin. Cancer Res., 5:2605-2612 (1999); Gazitt, Leukemia, 13:1817-1824 (1999); Yu et al., Cancer Res., 60:2384-2389 (2000); Chinnaiyan et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 97:1754-1759 (2000)]. После проведения опытов in vivo на моделях опухолей мышей было сделано предположение, что Аро-2L/TRAIL, один или в комбинации с химиотерапией или лучевой терапией, может оказывать существенные противоопухолевые эффекты [см., например, Ashkenazi et al., выше: Walzcak et al., выше; Gliniak et al., Cancer Res., 59:6153-6158 (1999); Chinnaiyan et al., выше; Roth et al., Biochem. Biophvs, Res. Comm., 265:1999 (1999)]. Полагают, что в отличие от многих типов опухолевых клеток большинство нормальных клеток человека являются устойчивыми к индукции апоптоза определенными рекомбинантными формами Аро-2L/TRAIL [Ashkenazi et al., выше; Walzcak et al., выше]. Jo et al. сообщили, что полигистидин-несущая растворимая форма Аро-2L/TRAIL индуцировала апоптоз in vitro у нормальных изолированных гепатоцитов человека, но не вызывала апоптоз в клетках, не являющихся человеческими [Jo et al., Nature Med., 6: 564-567 (2000); см. также Nagata, Nature Med., 6:502-503 (2000)]. Считается, что определенные препараты Аро-2L/TRAIL, полученные рекомбинантным образом, могут различаться по своим биохимическим свойствам и биологическим активностям на больных клетках в сравнении с нормальными клетками и это зависит, например, от присутствия или отсутствия молекулы-метки, содержания цинка и % содержания тримера [см., Lawrence at al., Nature Med., Letter to the Editor, 7:383-385 (2001); Qin et al., Nature Med., Letter to the Editor, 7:385-386 (2001)].

Считается, что индукция различных клеточных ответов, вызванная этими цитокинами семейства TNF, индуцируется посредством связывания со специфическими клеточными рецепторами. Ранее были идентифицированы два различных рецептора TNF, приблизительно 55-кД (TNFR1) и 75-кД (TNFR2) [Hohman et al., J. Biol. Chem., 264:14927-14934 (1989); Brockhaus et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 87:3127-3131 (1990); EP 417563, опубликованный 20 марта 1991; Loetscher et al., Cell, 61:351 (1990); Schall et al., Cell, 61:361 (1990); Smith et al., Science, 248:1019-1023 (1990); Lewis et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 88:2830-2834 (1991); Goodwin et al., Mol. Cell. Biol., 11:3020-3026 (1991)]. Было определено, что эти TNFR имеют общую типичную структуру рецепторов клеточной поверхности, включающую внеклеточный, трансмембранный и внутриклеточный участки. Внеклеточные части обоих рецепторов были также определены как естественные растворимые TNF-связывающие белки [Nophar, Y. et al., EMBO J., 9:3269 (1990); and Kohno, T. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 87:8331 (1990); Hale et al., J. Cell. Biochem. Supplement 15F, 1991, p.113(P424)].

Внеклеточная часть TNFR типа 1 и типа 2 (TNFR1 и TNFR2) содержит паттерн повторяющейся аминокислотной последовательности из четырех цистеин-богатых доменов (CRD), обозначенных от 1 до 4 начиная с N-конца. [Schall et al., выше; Loetscher et al., выше; Smith et al., выше; Nophar et al., выше; Kohno et al., выше; Banner et al., Cell, 73:431-435 (1993)]. Похожий повторяющийся паттерн CDR существует в некоторых других белках клеточной поверхности, включая р75 рецептор фактора роста нервов (NGFR) [Johnson et al., Cell, 47:545 (1986); Radeke et al., Nature, 325:593 (1987)], В-клеточный антиген CD40 [Stamenkovic et al., EMBO J., 8:1403 (1989)], Т-клеточный антиген ОХ40 [Mallet et al., EMBO J., 9:1063 (1990)] и Fas-антиген [Yonehara et al., выше, и Itoh et al., Cell., 66:233-243 (1991)]. CDR также найдены в растворимых TNFR (sTNFR)-подобных Т2 белках Shope и миксомы поксвирусов [Upton et al., 160:20-29 (1987); Smith et al., Biochem. Biophys. Res. Commun., 176:335 (1991); Upton et al., Virology, 184:370 (1991)]. Оптимальное выравнивание данных последовательностей указывает на то, что позиции цистеиновых остатков достаточно консервативны. Эти рецепторы иногда коллективно относят к членам суперсемейства TNF/NGF рецепторов.

Лиганды семейства TNF, открытые на сегодняшний день, за исключением лимфотоксина-бета являются типичными трансмембранными белками 2 типа, чьи С-концы являются внеклеточными. Напротив, большинство рецепторов семейства рецепторов TNF (TNFR), открытые на сегодняшний день, являются типичными трансмембранными белками 1 типа. В обоих семействах TNF лигандов и рецепторов, однако, найденная гомология между членами семейства была установлена в основном во внеклеточном домене («ECD»). Некоторые цитокины из семейства TNF, включая TNF-альфа, лиганд Аро-1 и лиганд CD40, протеолитически разрезаются у клеточной поверхности; образующийся белок в каждом случае типично образует гомотримерную молекулу, которая функционирует как растворимый цитокин. Белки семейства TNF рецепторов обычно разрезаются протеолитически для высвобождения ECD растворимого рецептора, которые функционируют как ингибиторы соответствующих цитокинов.

Pan et al. сообщили о другом члене семейства TNF рецепторов, который обозначают как «DR4» [Pan et al., Science, 276:111-113 (1997); см. также WO 98/32856, опубликованную 30 июля 1998]. Сообщали, что DR4 содержит цитоплазматический домен смерти, который может задействовать аппарат клеточного суицида. Pan et al. сообщают, что, как полагают, DR4 является рецептором лиганда, известного как Аро2L/TRAIL.

В Sheridan et al., Science, 277:818-821 (1997) и Pan et al., Science, 277:815-818 (1997) описана другая молекула, как полагают, являющаяся рецептором для Apo2L/TRAIL [см. также WO 98/51793, опубликованную 19 ноября 1998; WO 98/41629, опубликованную 24 сентября 1998]. Эту молекулу обозначают как DR5 (она также была альтернативно обозначена как Apo-2; TRAIL-R, TR-6, Tango-63, hAPO8, TRICK2 или KILLER [Screaton et al., Curr. Biol., 7:693-696 (1997); Walczak et al., EMBO J., 16:5386-5387 (1997); Wu et al., Nature Genetics, 17:141-143 (1997); WO 98/35986, опубликованная 20 августа 1998; EP 870827, опубликованный 14 октября 1998; WO 98/46643, опубликованная 22 октября 1998; WO 99/02653, опубликованная 21 января 1999; WO 99/09165, опубликованная 25 февраля 1999; WO 99/11791, опубликованная 11 марта 1999]. Как и DR4, сообщают, что DR5 содержит цитоплазматический домен смерти и способен передавать сигнал на апоптоз. Кристаллическая структура комплекса, образованного между Apo-2L/TRAIL и DR5, описана в Hymowitz et al., Molecular Cell, 4:563-571 (1999).

Следующая группа недавно открытых рецепторов обозначается как «decoy» рецепторы, которые, как считается, функционируют как ингибиторы, нежели как передатчики сигнала. Эта группа включает DCR1 (также обозначаемый как TRID, LIT или TRAIL-R3) [Pan et al., Science, 276: 111-113 (1997); Sheridan et al., Science, 277: 818-821 (1997); McFarlane et al., J. Biol. Chem.,272:25417-25420 (1997); Schneider et al., FEBS Letters, 416:329-334 (1997); Degli-Esposi et al., J. Exp. Med., 186:1165-1170 (1997); и Mongkolsapaya et al., J. Immunol., 160:3-6 (1998)] и DCR2 (также называемый TRUNDD или TRAIL-R4 [Marsters et al., Curr. Biol., 7:1003-1006 (1997); Pan et al., FEBS Letters, 424:41-45 (1998); Degli-Esposti et al., Immunity, 7:813-820 (1997)], обе молекулы клеточной поверхности, так же как и OPG [Simonet et al., выше; Emery et al., ниже] и DCR3 [Pitti et al., Nature, 396:699-703 (1998)], которые обе являются секретируемыми растворимыми белками. Было сообщено, что Аро-2L/TRAIL связывает эти рецепторы, обозначаемые как DcR1, DcR2 и OPG.

Предполагается, что Apo2-L/TRAIL действует через поверхностные клеточные «рецепторы смерти» DR4 и DR5 для активации каспаз или ферментов, которые выполняются программу клеточной смерти. После связывания лиганда DR4 и DR5 оба могут самостоятельно запускать апоптоз путем вовлечения и активации инициатора апоптоза, каспазы-8, через адапторную молекулу, содержащую домен смерти, также обозначаемую как FADD/Mort1 [Kischkel et al., Immunity, 12:611-620 (2000); Sprick et al., Immunity, 12:599-609 (2000); Bodmer et al., Nature Cell Biol., 2:241-243 (2000)]. В противоположность DR4 и DR5, DcR1 и DcR2 рецепторы не передают сигнал на апоптоз.

Для обзора цитокинов семейства TNF и их рецепторов см. Ashkenazi и Dixit, Science, 281:1305-1308 (1998); Ashkenazi and Dixit, Curr. Opin. Cell Biol., 11:255-260 (2000); Golstein, Curr. Biol., 7:750-753 (1997); Gruss and Dower, выше; Nagata, Cell. 88:355-365 (1997); Locksley et al., Cell, 104:487-501 (2001).

Сущность изобретения

Определенные белки, такие как Apo-2L/TRAIL и другие члены семейства TNF цитокинов, проявляют биологическую активность, когда белок входит в тример или тримерную форму. Таким образом, с целью терапевтического и даже диагностического использования желательны композиции таких белков, где белок стабилен и остается биологически активным, особенно стабильным в форме тримера.

Заявители к удивлению обнаружили, что уникальная молекулярная структура Apo-2L/TRAIL при определенных условиях позволяет ей спонтанно кристаллизоваться. Это свойство позволило разработать эффективный и масштабируемый процесс выделения/очистки APO2L/TRAIL, который применяет кристаллизацию как шаг очистки. В дополнение опыт, полученный с APO2L/TRAIL, позволил разработать процесс выделения и очистки, привлекая кристаллизацию, которая может быть применена к белкам, в общем способным кристаллизоваться.

В одном из аспектов настоящее изобретение относится к способу выделения Apo2L/TRAIL из смеси, включающему

(а) нанесение смеси на катионообменную колонку;

(b) промывание катионообменной колонки уравновешивающим буфером, где несвязавшиеся компоненты, присутствующие в смеси, удаляются;

(c) элюирование Apo2L/TRAIL, прикрепленного к катионообменной колонке элюирующим буфером;

(d) постепенное охлаждение элюата до температуры приблизительно от 2 до 4°С, при котором Apo2L/TRAIL спонтанно преципитирует в форме кристалла, и получение смеси маточного раствора и кристаллов Apo2L/TRAIL, и

(e) выделение Apo2L/TRAIL из смеси, полученной в шаге (d), чистоты не менее приблизительно 99%.

В определенном варианте осуществления смесь наносится на катионообменную колонку из культуральной среды или клеточных лизатов Apo2L/TRAIL продуцирующих клеток.

В другом варианте осуществления смесь является лизатом клеток Apo2L/TRAIL продуцирующих E.coli клеток-хозяев.

В еще одном варианте осуществления лизат очищается до нанесения на катионообменную колонку.

В следующем варианте осуществления элюат, полученный в шаге (c) подвергается этапу кристаллизации по (d) без дополнительной очистки.

Катионообменной колонкой может быть, например, SP-Sepharose колонка.

В еще одном варианте осуществления рН смеси, наносимой на катионообменную колонку (например, SP-Sepharose), составляет или доведен до приблизительно 7,5. Элюирование Apo2L/TRAIL может, например, проводиться в элюирующем буфере, содержащем 100-200 мМ NaCl или 100-150 мМ Na2SO4, с рН, доведенным до 7,5-7,8.

В следующих вариантах осуществления в шаге (d) элюат охлаждается с температуры приблизительно от 15 до 30°С до температуры приблизительно от 2 до 8°С за приблизительно от 1 до 60 часов, или до температуры приблизительно от 2 до 8°С за приблизительно от 1 до 8 часов, или до температуры приблизительно от 2 до 8°С за приблизительно 1 час, или до температуры приблизительно 4°С за приблизительно 1 час.

В еще одном варианте осуществления рН элюата составляет или доводится до рН 7,0-8,0, такого как рН 7,3, до кристаллизации.

В другом варианте осуществления рН элюата составляет или доводится до приблизительно 7,5-8,0 после кристаллизации.

В дополнительном варианте осуществления в шаге (d) температура приблизительно от 2 до 4°С поддерживается до достижения или почти достижения равновесной растворимости Apo2L/TRAIL.

В процессе проведения способа изобретения в шаге (d) растворимость Apo2L/TRAIL может снижаться при добавлении антирастворителя, такого как, например, полиэтиленгликоль (ПЭГ), MPD, этанол, изопропанол и/или диоксан.

Таким образом, например, ПЭГ, имеющий молекулярную массу приблизительно от 400 до 10000 дальтон, используется как антирастворитель. В другом показательном варианте осуществления молекулярный вес ПЭГ составляет 400, 3350 или 10000 дальтон.

В следующем варианте осуществления в шаге (e) Apo2L/TRAIL выделяется в форме кристаллов, отделенных от маточного раствора путем фильтрации или центрифугирования или их сочетания. рН маточного раствора может быть доведен до приблизительно 8,0 до фильтрации для снижения растворимости.

В следующем аспекте способ выделения/очищения настоящего изобретения дополнительно включает шаги по растворению кристаллов Apo2L/TRAIL, полученных в стадии (d) вышеописанного способа, и подверганию полученного раствор повторному этапу очищения на колонке.

В одном из вариантов осуществления второй шаг хроматографического очищения является хроматографией гидрофобных взаимодействий, которая может, например, проводиться на Phenyl-Sepharose колонке.

В другом варианте осуществления второй шаг хроматографического очищения проводится как катионообменная хроматография, например, на СМ-Sepharose или SP-Sepharose колонке.

В следующем варианте осуществления Apo2L/TRAIL выделяется и переводится в состав композиции вслед за этапом второй хроматографической очистки путем ультрафильтрации-диафильтрации.

В дополнительном варианте осуществления чистота очищенного белка приблизительно 99,5% или не менее приблизительно 99,9%.

Краткое описание чертежей

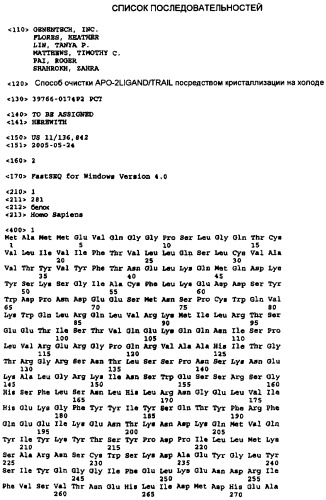

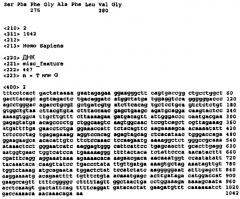

На фиг.1 показана нуклеотидная последовательность Apo2L/TRAIL кДНК человека (SEQ ID NО:2) и происходящая аминокислотная последовательность (SEQ ID NО:1). “N” в нуклеотидной позиции 477 (в SEQ ID NО:2) используется для обозначения нуклеотидного основания, которое может быть “T” или “G”.

На фиг.2 показан SDS-PAGE гель, окрашенный серебром, иллюстрирующий чистоту препаратов Apo2L/TRAIL.

На фиг.3 показаны влияния различных солей на кристаллизацию Apo2L/TRAIL.

На фиг.4 показано распределение размеров равновесных кристаллов для температурной кривой между 22°С и 2°С через 1, 4, 8 и 24 часовой период охлаждения.

На фиг.5 показано влияние добавления ПЭГ на растворимость Apo2L/TRAIL: 5 дней перемешивания при 2-8°С.

Подробное описание изобретения

А. Определения

«Члены семейства TNF» используется в широком смысле для обозначения различных полипептидов, которые разделяют сходство с фактором некроза опухолей (TNF) в отношении структуры или функции. Центральные структурные и функциональные особенности, связанные с семейством полипептидов TNF, известны в области техники и описаны, например, ранее в уровне техники. Такие полипептиды включают, но не ограничиваются данными полипептидами, такие полипептиды, которые в данной области обозначают как TNF-альфа, TNF-бета, лиганд CD40, лиганд CD30, лиганд CD27, лиганд ОХ-40, лиганд 4-1ВВ, лиганд Аро-1 (также обозначаемый как лиганд Fas или лиганд CD95), Apo-2L/TRAIL (также обозначаемый как TRAIL), лиганд Аро-3 (также известный как TWEAK), APRIL, лиганд OPG (также известный как лиганд RANK, ODF или TRANCE) и TALL-1 (также обозначаемый как BlyS, BAFF или THANK) (См., например, Gruss and Dower, Blood 1995, 85:3378-3404; Pitti et al., J. Biol. Chem. 1996, 271:12687-12690; Wiley et al., Immunity 1995, 3:673-682; Browning et al., Cell 1993, 72:847-856; Armitage et al. Nature 1992, 357:80-82, публикация PCT WO 97/01633; и WO 97/25428; Marsters et al., Curr. Biol. 1998, 8:525-528; Chicheportiche et al., Biol. Chem. 1997, 272:32401-32410; Hahne et. al., J. Exp. Med. 1998, 188:1185-1190; публикация PCT WO 98/28426; WO 98/46751; и WO/98/18921; Moore et al., Science 1999, 285:260-263; Shu et al., J. Leukocyte Biol. 1999, 65:680; Schneider et al., J. Exp. Med. 1999, 189:1747-1756; Mukhopadhyay et al., J. Biol. Chem. 1999, 274:15978-15981).

Термины «Apo-2L/TRAIL», «Apo2L», «лиганд Apo-2» и «TRAIL» использованы в описании для обозначения полипептидной последовательности, которая включает аминокислотные остатки 114-281 включительно, 95-281 включительно, остатки 92-281 включительно, 91-281 включительно, остатки 41-281 включительно, остатки 15-281 включительно или остатки 1-281 включительно аминокислотной последовательности, показанной на фиг.1 (SEQ ID NO:1), а также биологически активные фрагменты, делеции, инсерции или замещенные варианты вышеуказанных последовательностей. В одном из вариантов осуществления полипептидная последовательность содержит остатки 114-281 фиг.1 (SEQ ID NO:1) и, необязательно, состоит из остатков 114-281 фиг.1 (SEQ ID NO:1). Необязательно, полипептидная последовательность содержит остатки 92-281 или остатки 91-281 фиг.1 (SEQ ID NO:1). Apo-2L полипептиды могут кодироваться природной нуклеотидной последовательностью, показанной на фиг.1 (SEQ ID NO:2). Необязательно, кодон, который кодирует остаток Pro119 (фиг.1; SEQ ID NO:2), может быть «CCT» или «CCG». В других вариантах осуществления фрагменты или варианты биологически активны и по меньшей мере приблизительно на 80% идентичны последовательности аминокислот, более предпочтительно не менее приблизительно на 90% идентичны последовательности, и еще более предпочтительно не менее на 95%, 96%, 97%, 98% или 99% идентичны последовательности с любой из вышепроцитированных Apo2L/TRAIL последовательностей. Необязательно, Apo2L/TRAIL полипептид кодируется нуклеотидной последовательностью, которая гибридизуется в жестких условиях с кодирующей нуклеотидной последовательностью, представленной на фиг.1 (SEQ ID NO:2). Определение включает заменяющие варианты Apo-2L/TRAIL, в которых по меньшей мере одна из ее природных аминокислот заменена на аланиновый остаток. Конкретные варианты заместителей Apo2L/TRAIL включают заместители, в которых по меньшей мере одна аминокислота заменена на аланиновый остаток. Данные варианты заместителей включают заместители, которые идентифицированы, например, как «D203A»; «D218A» и «D269А». Эта номенклатура используется для идентификации вариантов Apo2L/TRAIL, где остатки аспарагиновой кислоты в положениях 203, 218 и/или 269 (используя нумерацию, показанную на фиг.1 (SEQ ID NO:1)) заменены на остатки аланина. Необязательно, варианты Apo2L могут включать один или более аланиновых замен, которые перечислены в таблице 1 опубликованной РСТ заявки WO 01/00832. Варианты заместителей включают одну или более замен остатков, установленных в таблице 1 WO 01/00832, опубликованной 4 января 2001. Определение также включает природную последовательность Apo2L/TRAIL, изолированную из источника Apo2L/TRAIL или приготовленную рекомбинантными или синтетическими методами. Apo2L/TRAIL изобретения включает полипептиды, обозначенные как Apo2L/TRAIL или TRAIL, раскрытые в публикации РСТ № WO97/01633 и WO97/25428. Термины «Apo2L/TRAIL» или «Apo2L» используются для общего определения форм Apo2L/TRAIL, которые включают мономерные, димерные или тримерные формы полипептида. Вся нумерация аминокислотных остатков, обозначенных в последовательности Apo2L, использует нумерацию в соответствии с фиг.1 (SEQ ID NO:1) за исключением особых указаний. Например, «D203» или «Asp203» обозначают остаток аспарагиновой кислоты в положении 203 последовательности, представленной на фиг.1 (SEQ ID NO:1).

Термин «внеклеточные домен Apo2L/TRAIL» или «Apo2L/TRAIL ECD» обозначает форму Apo2L/TRAIL, которая полностью свободна от трансмембранного и цитоплазматического доменов. Обычно ECD будет иметь менее 1% такого трансмембранного или цитоплазматического доменов и предпочтительно будет иметь менее чем 0,5% таких доменов. Будет понятно, что трансмембранный(е) домен(ы), установленные для полипептидов по настоящему изобретению, определяются в соответствии с обычно применяемыми критериями в области техники для установления этого типа гидрофобных доменов. Точные границы трансмембранного домена могут изменяться, но скорее всего не более чем на приблизительно 5 аминокислот с каждого конца домена при первичной идентификации. В предпочтительных вариантах осуществления ECD будет состоять из растворимой последовательности внеклеточного домена полипептида, которая не содержит трансмембранный и цитоплазматический или внутриклеточный домены (и он не связан с мембраной). Конкретные последовательности внеклеточного домена Apo-2L/TRAIL описаны в публикациях РСТ WO 97/01633 и WO 97/25428.

Термин «Apo2L/TRAIL мономер» или «Apo2L мономер» обозначает ковалентную цепь последовательности внеклеточного домена Apo2L.

Термин «Apo2L/TRAIL димер» или «Apo2L димер» обозначает два Apo-2L мономера, соединенных ковалентной связкой через дисульфидный мостик. Термин, как указано в описании, включает свободно отстоящие димеры Apo2L и димеры Apo2L, которые внутри тримерных форм Apo2L (т.е. связаны с другим, третьим Apo2L мономером).

Термин «Apo2L/TRAIL тример» или «Apo2L тример» обозначает три Apo2L мономера, которые нековалентно связаны.

Термин «Apo2L/TRAIL агрегат» используется для обозначения самоассоциированных высокоолигомерных форм Apo2L/TRAIL, таких как Apo2L/TRAIL тримеры, которые образуют, например, гексамерные и наномерные формы Apo2L/TRAIL.

Определение присутствия и количества Apo2L/TRAIL мономеров, димеров или тримеров (или других агрегатов) может быть сделано, используя способы и тесты, известные в области (и используя коммерчески доступные материалы), такие как природная эксклюзионная ВЭЖХ («SEC»), денатурирующая эксклюзионная с использованием додецилсульфата натрия («SDS-SEC»), ВЭЖХ с обращенной фазой, капиллярный электрофорез и включая те способы, которые подробно описаны в нижеприведенных примерах.

Термин «имеющий таг», как используется в описании, обозначает химерный полипептид, содержащий Apo2L/TRAIL или его часть, присоединенный к «полипептидному тагу». Полипептидный таг имеет достаточно остатков для предоставления эпитопа, против которого может быть сделано антитело или которое бы обеспечивало некоторые другие функции, такие как хелатирование иона металла, но достаточно короткого, чтобы он в общем не влиял на активность цитокина семейства TNF. Полипептидный таг предпочтительно достаточно уникальный, так что антитело к полипептидному тагу не будет существенно перекрестно реагировать с другими эпитопами. Подходящие полипептидные таги в общем имеют по меньшей мере шесть аминокислотных остатков и обычно от приблизительно 8 до приблизительно 50 аминокислотных остатков (предпочтительно от приблизительно 10 до приблизительно 20 остатков).

Термин «ион дивалентного металла» обозначает ион металла, имеющий два положительных заряда. Примеры ионов дивалентных металлов включают, но не ограничиваются, цинк, кобальт, никель, кадмий, магний и марганец. Особые формы таких металлов, которые могут быть применены, включают солевые формы (например, фармацевтически приемлемые солевые формы), такие как хлоридные, ацетатные, карбонатные, цитратные и сульфатные формы вышеупомянутых ионов дивалентных металлов. Необязательно, ионом дивалентного металла для применения в настоящем изобретении является цинк, предпочтительно в форме соли, сульфата цинка или хлорида цинка.

«Выделенный» при использовании в описании различных белков, приведенных в описании, означает белок, который был идентифицирован и отделен и/или выделен из компонента естественной окружающей среды. Примесные компоненты его естественной окружающей среды являются материалами, которые обычно вмешиваются в диагностические или терапевтические методы использования белка, и могут включать ферменты, гормоны и другие белковые и небелковые растворы. В предпочтительных вариантах осуществления белок должен быть очищен (1) до степени, достаточной для получения по меньшей мере 15 остатков с N-концевой или внутренней аминокислотной последовательности с помощью секвенатора с вращающимся стаканом, или (2) до гомогенности на SDS-PAGE в невосстанавливающих или восстанавливающих условиях, используя Кумасси голубой или, предпочтительно, серебряное прокрашивание, или (3) до гомогенности по методиках масспектроскопического или белкового картирований. Выделенный белок включает белок in situ в рекомбинантных клетках, поскольку по меньшей мере один компонент естественного окружения Apo2L/TRAIL не будет присутствовать. Обычно, однако, изолированный белок будет приготовлен посредством по меньшей мере одной стадии очистки.

«Выделенная» молекула нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL является молекулой нуклеиновой кислоты, идентифицированной и отделенной от по меньшей мере одной примесной молекулы нуклеиновой кислоты, с которой она обычно ассоциирована в природном источнике нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL. Выделенная молекула нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL отлична от той, которая находится в природе, по форме или окружению. Таким образом, изолированные молекулы нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL отличимы от той молекулы нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL, которая присутствует в природных клетках. Однако изолированная молекула нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL включает молекулы нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL, содержащиеся в клетках, которые обычно экспрессируют Apo2L/TRAIL, где, например, молекула нуклеиновой кислоты Apo2L/TRAIL имеет хромосомное расположение, отличное от такого в природных клетках.

«Процент (%) идентичности аминокислотной последовательности» в отношении последовательностей, идентифицированных в описании, определяется как процент аминокислотных остатков в кандидатной последовательности, которые идентичны аминокислотным остаткам в последовательности Apo2L/TRAIL, после выравнивания последовательностей и внесения пропусков, если это необходимо, для достижения максимального процента идентичности последовательности и не считая никакие консервативные замены частью идентичности последовательности. Выравнивание с целью определения процента идентичности аминокислотной последовательности может быть достигнуто разнообразными способами, которые принадлежат инструментарию области техники и могут позволить определить подходящие параметры для обсчета выравнивания, включая предписывания алгоритмов, необходимых для достижения максимального выравнивания на протяжении полноразмерных последовательностей, которые сравниваются. Для целей данного описания значения процента идентичности аминокислот могут быть получены, используя компьютерную программу для сравнения последовательностей, ALIGN-2, которая была создана Genetech, Inc., и код источника которой скреплен с пользовательской документацией в US Copyright Office, Washington, DC, 20559, зарегистрированной под US Copyright Registration No. TXU510087. Программа ALIGN-2 публично доступна через Genetech, Inc., South San Francisco, CA. Все параметры сравнения последовательностей установлены программой и не изменяются.

«Жесткость» гибиридизационных реакций легко определяется одним из квалифицированных специалистов в области и обычно подсчитывается эмпирически на основании длины пробы, температуры отмывки и концентрации соли. В общем, более длинные пробы требуют более высокой температуры для правильного отжига, в то время как более короткие пробы нуждаются в более низких температурах. Гибридизация в общем зависит от способности денатурированной ДНК к переотжигу, когда комплементарные цепи присутствуют в окружающей среде до температуры их плавления. Чем выше степень желаемой идентичности между пробой и гибридизующейся последовательностью, тем выше соответствующая температура, которая может быть использована. В результате это соответствует тому, что более высокие соответствующие температуры будут стараться сделать реакционные условия более жесткими, в то время как более низкие температуры менее таковые. Для дополнительных подробностей и объяснений жесткости реакций гибридизации см. Ausbel et al., Current Protocols in Molecular Biology, Wiley Interscience Publishers, (1995).

«Условия высокой жесткости», как они определены в описании, определяются тем, что (1) применяют низкую ионную силу и высокую температуру для отмывки; 0,015М хлорида натрия/0,0015М цитрата натрия/0,1% додецилсульфата натрия при 50°С; (2) применяют денатурирующий агент во время гибридизации; 50% (об./об.) формамида с 0,1% бычьим сывороточным альбумином/0,1% фиколл/0,1% поливинилпирролидон/50 мМ натрий-фосфатный буфер с рН 6,5 с 750 мМ хлорида натрия, 75 мМ цитратом натрия при 42°С; или (3) применяют 50% формамид, 5-кратный SSC (0,75M NaCl, 0,075M цитрат натрия), 50 мМ фосфата натрия (рН 6,8), 0,1% пирофосфат натрия, 5× раствор Денхарта, разрушенная ультразвуком ДНК спермы лосося (50 мкг/мл), 0,1% SDS и 10% декстран сульфат при 42°С с отмывками при 42°С в 0,2×SSC (хлорид натрия/цитрат натрия) и 50% формамиде при 55%, продолженное отмывкой высокой жесткости, состоящей из 0,1×SSC, включающем ЭДТА при 55°С.

«Умеренно жесткими условиями» можно определить условия, как описано в Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual, New York: Cold Spring Harbor Press, 1989, и включают ночное инкубирование при 37°С в растворе, содержащем 20% формамид, 5×SSC (150 мМ NaCl, 15 мМ цитрат тринатрия), 50 мМ фосфат натрия (рН 7,6), 5× раствор Денхардта, 10% декстран сульфат и 20 мг/мл денатурированная размельченная ДНК спермы лосося, с последующей промывкой фильтров в 1×SSC при приблизительно 37-50°С. Опытный сотрудник догадается, как подобрать температуру, ионную силу и так далее, необходимые для учитывания таких факторов, как длина пробы и подобные.

Термин «контрольная последовательность» относится к последовательности ДНК, необходимой для экспрессии функционально связанной кодирующей последовательности в определенном организме-хозяине. Контрольные последовательности, которые подходят для прокариот, например, включают промотор, необязательно операторную последовательность и сайт связывания рибосомы. Известно, что эукариотические клетки используют промоторы, сигналы полиаденилирования и энхансеры.

Нуклеиновые кислоты «функционально связаны», если они помещены в функциональное положение с другой последовательностью нуклеиновой кислоты. Например, ДНК для пресеквинирования или секреторного лидерного участка, функционально связанного с ДНК полипептида, если она экспрессируется как белок, который принимает участие в секреции полипептида; промотор или энхансер функционально связан с кодирующей последовательностью, если он влияет на транскрипцию последовательности; или участок связывания рибосомы функционально связан с кодирующей последовательностью, если он расположен так, что он способствует трансляции. Обычно функциональная связь означает, что последовательности ДНК, будучи связанными, непрерывны и в случае секреторной лидерной последовательности непрерывны и в фазе прочитывания. Однако энхансеры не обязаны быть непрерывными. Сшивание проводится лигированием по подходящим рестрикционным сайтам. Если такие сайты не существуют, то в соответствии с общепринятой практикой используются олигонуклеотидные адаптеры или линкеры.

Термин «устойчивые при хранении» используется для описания состава продукта, для которого имеется возможность хранения «на полке», распространяемого по коммерческой цепочке, например не менее 12 месяцев при данной температуре, и предпочтительно не менее 24 месяцев при данной температуре. Необязательно, такие устойчивые при хранении составы содержат не более 5% агрегатов, не более 10% димеров и/или минимальные изменения в общей гетерогенности или биологической активности. Пути деградации белков могут затрагивать химическую нестабильность (т.е. любой процесс, который затрагивает модификацию белка путем образования или разрушения связей, которые приводят к новому химическому составу) или физическую нестабильность (т.е. изменения в структуре белка высокого порядка). Химическая нестабильность может быть результатом, например, деаминирования, рацемизации, гидролиза, окисления, бэта-элиминирования или дисульфидного замещения. Физическая нестабильность может быть результатом, например, денатурации, агрегации, преципитации или адсорбции. Тремя наиболее распространенными путями деградации белков являются агрегация белков, деамидирование и окисление. Cleland et al., Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems 10(4): 307-377 (1993).

Как используется в описании, «растворимый» относится к таким полипептидам, которые, будучи в водных растворах, полностью растворяются, в результате чего образуется немного опалесцирующий раствор без видимых частиц при проведении визуального инспектирования. Дальнейший тест на мутность раствора (или растворимости белка) может быть сделан путем измерения УФ абсорбции при от 340 нм до 360 нм в ячейке с длиной просвечивания 1 см, где мутность 20 мг/мл составляет менее 0,05 единиц поглощения.

«Осмолит» относится к модификатору тоничности или агенту, устанавливающему осмолярность, который привносит осмолярность в раствор. Осмолярность обозначает общую осмотическую активность, которая придается раствору ионами и неонизированными молекулами. Примеры включают неорганические соли, такие как хлорид натрия, полиэтиленгликоли (ПЭГ), полипропиленгликоль, сахара, такие как сукроза и трегалоза, глицерин, аминокислоты и сахарные спирты, такие как маннит, известные в области как безвредные (GRAS).

«Стабилизаторы» способны предотвращать размножение в композиции бактерий, вирусов и грибов; и антиоксиданты или другие соединения могут действовать разными способами для поддержания стабильности состава. Примеры включают хлорид октадецилдиметилбензиламмония, хлорид гексаметония, хлорид бензалкония (смесь хлоридов алкилбензилдиметиламмония, у которых алкильными группами являются длинноцепочечные соединения) и хлорид безетония. Другие типы соединений включают ароматические спирты, такие как фенол или бензиловый спирт, алкилпарабены, такие как метил- или пропилпарабен, и м-крезол. Необязательно, таким соединением является фенол или бензиловый спирт. Стабилизатор или другое соединение будет необязательно добавлен к жидкой или водной форме Apo2L/TRAIL состава, но обычно не к лиофилизированной форме данного состава. В последнем случае стабилизатор или другое соединение обычно будет присутствовать в воде для инъекций (WFI) или бактериостатической воде для инъекций (BWFI), используемой для растворения.

«Поверхностно-активное вещество» способно снизить мутность или денатурацию белка в составе. Примеры поверхностно-активных веществ включают неионные поверхностно-активные вещества, такие как полисорбат, например полисорбаты 20, 60 или 80, полоксамер, например полоксамер 184 или 188, блок-сополимер полиоксиэтилена и полиоксипропилена, этилен/пропиленовый блок полимеров или любые другие известные в области техники, которые являются GRAS. Необязательно, поверхностно-активным веществом является полисорбат или полоксамер.

«Буфером», как используется в описании, является любой подходящий буфер, который является GRAS и который поддерживает рН от приблизительно 6 до приблизительно 9, необязательно от приблизительно 6,5 до приблизительно 8,5, и необязательно от приблизительно 7 до приблизительно 7,5, если полипептидом является Apo2L/TRAIL. Примеры включают Tris, Hepes, триэтаноламин, гистидин или любые другие, которые известны в области как обладающие желаемым эффектом.

Термин «цитокин» является родовым понятием для обозначения белков, которые выделяются одной популяцией клеток, который действует на другую клетку как межклеточные медиаторы. Примерами т