Электродуговой источник и магнитное приспособление

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к электродуговым источникам и может быть использовано для искрового напыления. Технический результат состоит в повышении коэффициента использования мишени и уменьшении образования брызг. Электродуговой источник содержит мишень (1), переднюю поверхность (2) мишени для вакуумного испарения материала мишени, заднюю сторону мишени с охлаждающей пластиной (4), центральную зону (Z) мишени и кромку мишени. Этот электродуговой источник содержит также магнитное приспособление (8, 9), содержащее внутреннюю магнитную систему (8) и/или наружную магнитную систему (9), для создания магнитного поля поблизости от передней поверхности мишени. При этом по меньшей мере одна из магнитных систем (8) поляризована радиально и приводит, в отдельности или в сочетании с соответствующей другой магнитной системой, к тому, что силовые линии магнитного поля проходят там по существу параллельно передней поверхности (2) мишени. 3 н. и 28 з.п. ф-лы, 27 ил., 2 табл.

Реферат

Область техники

Изобретение относится к электродуговому источнику согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, а также к магнитному приспособлению согласно ограничительной части пункта 27 формулы изобретения и способу изготовления по пункту 31 формулы изобретения. Предпочтительные варианты реализации изобретения раскрыты в зависимых пунктах 2-26, а также 28-30 формулы изобретения.

Уровень техники

В принципе, способ искрового напыления работает также и без магнитного поля. Электрическая искра, называемая также электродугой или же электродуговым пятном на подложке, пробегает по мишени по случайному закону (случайная электродуга), при этом коэффициент использования мишени для некоторых, в частности, состоящих только из одного компонента материалов мишени, таких как, например, титан, является уже удовлетворительным. Однако при работе случайным способом без направления внешним магнитным полем движение электродугового пятна является очень медленным, а эмиссия макрочастиц, так называемых капелек, является неприемлемой как относительно числа, так и относительно величины для большинства покрытий.

Для решения этой проблемы предложены различные способы. Так, было установлено, что при увеличении проходящего параллельно передней поверхности магнитного поля уменьшается плотность капелек, в то время как при ориентированных перпендикулярно передней поверхности мишени силовых линиях поля эмитируются, как правило, более крупные макрочастицы. Однако достигаемый с помощью известных до настоящего времени магнитных полей коэффициент использования мишени является часто очень плохим. Другой проблемой при таких магнитных полях является то, что создание параллельных полей нельзя выполнять достаточно равномерно по всей передней поверхности мишени.

Другой возможностью является описанный в US 4673477 так называемый способ с управляемой электродугой. При этом с помощью подвижных, лежащих более или менее параллельно мишени магнитных полей падающее перпендикулярно передней поверхности мишени электродуговое пятно отклоняется вбок и создается магнитная дорожка («рейстрек») аналогично способу распыления. За счет вращения магнитного приспособления позади мишени можно проводить движущуюся с сильным ускорением искру по поверхности мишени и тем самым оказывать положительное влияние на эрозию. Однако и в этом случае на мишени имеются зоны, которые не имеют параллельных компонент магнитного поля, и тем самым сводится на нет благоприятное свойство очень быстро перемещающегося по дорожке электродугового пятна. Кроме того, эта конструкция является относительно дорогой за счет применения вращающейся магнитной системы и ограничена определенными геометрическими формами мишени.

Другим способом получения бедных макрочастицами слоев является описанная, среди прочих, в US 6663755 технология «фильтрованной электродуги». Однако при этом расходы на аппаратуру очень высоки при одновременно сильно уменьшенной степени осаждения.

Способ создания параллельных магнитных полей над большей частью поверхности мишени описан в US 5861088 или соответственно DE 4329155. Здесь за счет применения двух аксиально ориентированных катушек, из которых по меньшей мере одна установлена позади мишени, и сердечника из постоянного магнита создают контур поля, которое внутри концентричной зоны (рейстрека) генерирует преимущественно параллельные силовые линии магнитного поля на передней поверхности мишени. Эрозией мишени можно управлять за счет подходящего распределения тока по катушкам. Для того чтобы поддерживать как можно меньшей проблематичную центральную зону мишени, в которой силовые линии поля проходят перпендикулярно передней поверхности мишени, предлагается расположение сердечника из постоянного магнита в выемке, выполненной на задней стороне мишени, что влияет на механическую стабильность мишени и требует дополнительной стадии обработки при изготовлении мишени. Другой недостаток этого способа состоит в том, что, как упоминает сам изобретатель в последующей заявке US 2004/0154919, сила поля изменяется с эрозией мишени и это удается лишь с трудом компенсировать с помощью катушек, что приводит к неоптимальному коэффициенту использования мишени.

В качестве альтернативного решения, в US 2004/0154919 предлагается для улучшения направления поля применять по меньшей мере одно ярмо из магнитомягкого железа между катушками. Тем самым можно сдвигать верхнюю точку дуги силовых линий поля к меньшим диаметрам. Но в этом случае зоны параллельных силовых линий поля можно лишь сдвигать на поверхности, однако одновременно не поддерживая постоянными на большей части поверхности мишени. Следовательно, и здесь электродуговые пятна перемещаются с сильно различными скоростями по поверхности мишени, особенно при материалах, склонных к сильному разделению основания электродуги (электродуговых пятен) (таких как, например, Al, AlCr, AlTi, AlSi, AlCrSi, TiSi, AlTiSi, …).

Совершенно другой подход предлагается в US 6334405 с направлением силовых линий поля, которое является по существу перпендикулярным передней поверхности мишени. При этом создающая поле катушка или магнитное кольцо расположены на одинаковой высоте с или перед передней поверхностью мишени. Одновременно применяют значительно более сильные магнитные поля по сравнению с указанными выше способами. За счет этого искра (электродуга) якобы пробегает по мишени с лучшим распределением, т.е. число электродуговых пятен увеличивается и тем самым уменьшается энергия в каждом пятне (расщепление основания), за счет чего испускаются меньшие макрочастицы.

Из DE 10250941 известен универсальный источник, который, будучи переключаемым, может применяться в качестве распылительного источника, в частности магнетронного распылительного источника, или в качестве электродугового источника. Для учета различия между распылительным источником и электродуговым источником предусмотрены сменная магнитная система и замена или переключение питающего соответствующий плазменный разряд генератора. Для работы этого универсального источника в качестве электродугового источника должно быть предусмотрено устройство для зажигания электродуги, называемой также катодным электрическим дуговым разрядом, и сильноточный генератор низкого напряжения, который способен подавать необходимый для удерживания дуги или дуг сильный ток в 40-250 А при низком напряжении разряда (напряжении дуги) 10-100 В.

В качестве распылительного источника применяются напряжения распылителя 50-1000 В, соответственно мощность распылителя составляет 0,5-10 кВт, что означает ток разряда порядка 10 А.

Из WO 00/16373 известен электродуговой источник с магнитным приспособлением, которое будет пояснено ниже со ссылками на фиг. 1, 2, а также 8.

При этом вдоль краевой зоны мишени, а также вокруг ее центральной зоны предусмотрены перпендикулярные передней поверхности мишени магнитные диполи с параллельными поверхности мишени рабочими поверхностями полюсов, из которых выходит и снова входит магнитное поле с его силовыми линиями, перпендикулярными передней поверхности мишени.

Из US 5298136 известна также реализация контура поля над поверхностью мишени электродугового источника, как описано в связи с WO 00/16373. На это поле динамически накладываются дополнительные магнитные поля.

Определения

Технический термин «электродуговой источник» является в последующем синонимом более старого, но более обстоятельного немецкого понятия «искровой источник-испаритель». При этом речь идет об PVD-источнике (физическое осаждение из паровой фазы), в котором из мишени с помощью по меньшей мере одной, но чаще нескольких создаваемых сильноточным разрядом электродуг или катодных электрических дуговых разрядов, называемых также искровыми разрядами, испаряется материал в сильно ионизированном состоянии.

Как известно, например, из DE 10250941, электродуговой источник имеет устройство зажигания электродуги. Электродуговой разряд во время работы поддерживается сильноточным генератором низкого напряжения, который способен выдавать при низком напряжении 10-100 В ток в дуге 40-250 А или даже выше.

Под «аксиально» поляризованной магнитной системой понимается магнитная система, которая поляризована по существу перпендикулярно передней поверхности мишени электродугового источника и магнитные диполи которой тем самым лежат по существу перпендикулярно указанной поверхности. При этом поверхности выхода/входа магнитного поля, обращенные к мишени, проходят по существу параллельно передней поверхности мишени.

Под «осевыми» компонентами магнитного поля понимаются компоненты, которые проходят перпендикулярно передней поверхности мишени или же, при неплоских передних поверхностях мишени, перпендикулярно касательной плоскости к передней поверхности мишени в ближайшей относительно рассматриваемой пространственной точки магнитного поля точке передней поверхности.

Под «радиально» поляризованной магнитной системой понимается магнитная система, которая поляризована по существу параллельно передней поверхности мишени электродугового источника. Тем самым магнитные диполи этой магнитной системы лежат по существу параллельно передней поверхности мишени, и выходные поверхности ее полюсов, из которых магнитное поле выходит и соответственно входит перпендикулярно, лежат по существу перпендикулярно указанной передней поверхности мишени.

Под «радиальными» компонентами магнитного поля понимаются компоненты, которые проходят параллельно передней поверхности мишени или же, при неплоских передних поверхностях мишени, параллельно касательной плоскости к передней поверхности мишени в ближайшей относительно рассматриваемой пространственной точки магнитного поля точке передней поверхности.

Центральная зона мишени определяется линией, которая проходит вокруг центра тяжести площади передней поверхности мишени и по меньшей мере преимущественно соответствует геометрическому месту точек, которое задано половиной лучей от указанного центра тяжести к кромке мишени. Краевая зона мишени примыкает к центральной зоне мишени снаружи.

Когда выше и ниже мы говорим о «передней поверхности мишени» в связи с относящимися к ней соотношениями параллельности или перпендикулярности магнитных полюсов, направлениями магнитных диполей, компонентами магнитного поля, то под этой поверхностью мы понимаем подлежащую эрозии за счет электродугового испарения поверхность мишени в ее первоначальном состоянии. Когда эта передняя поверхность в ее первоначальном состоянии уже профилирована, например снабжена ступеньками, то в этом случае понимается прилегающая поверхность к передней поверхности мишени.

Место, в котором компоненты Br поля, которые являются параллельными - радиальными - относительно передней поверхности мишени, имеют ту же абсолютную величину, что и перпендикулярные ей - осевые - компоненты Bz поля, называется «45°-ным местом», поскольку здесь силовые линии магнитного поля входят в переднюю поверхность мишени или выходят из передней поверхности мишени под углом 45°.

Когда мы говорим о магнитных диполях в магнитной системе, которые «по меньшей мере преимущественно» имеют определенное направление, то под этим мы понимаем, что

а) векторы упомянутых диполей имеют такую компоненту в указанном направлении, которая является большей, чем компонента в другом направлении, а именно если смотреть в плоскости, которая находится перпендикулярно передней поверхности мишени и через которую проходит центр тяжести поверхности,

b) в магнитной системе могут иметься также по-другому направленные диполи, но в целом они имеют второстепенное значение для результирующегося магнитного поля.

Сущность изобретения

Изобретение относится к электродуговому источнику с мишенью, с передней поверхностью мишени для вакуумного испарения материала мишени, задней стороной мишени - обычно с установленным на ней охлаждающим устройством, например охлаждающей пластиной, - центральной зоной мишени, а также краевой зоной мишени с кромкой мишени. Кроме того, электродуговой источник содержит магнитное приспособление с внутренней магнитной системой поблизости от центральной зоны мишени и/или с наружной магнитной системой в краевой зоне мишени для создания магнитного поля в зоне передней поверхности мишени. При этом по меньшей мере одна из магнитных систем является радиально поляризованной, т.е. имеет магнитные диполи, по существу параллельные передней поверхности мишени. Она приводит, сама по себе или в сочетании с соответствующей другой магнитной системой, к тому, что на передней поверхности мишени параллельные этой передней поверхности мишени - радиальные - компоненты магнитного поля в зоне, составляющей по меньшей мере 80% передней поверхности мишени, больше перпендикулярных передней поверхности мишени - осевых - компонент магнитного поля.

Это обеспечивает лучший коэффициент использования мишени, а также уменьшение образования брызг.

С таким магнитным приспособлением в одном варианте реализации указанная зона может составлять даже по меньшей мере 90% передней поверхности мишени.

В одном варианте реализации рабочие поверхности полюсов образующих диполи магнитов ориентированы по существу перпендикулярно передней поверхности мишени или даже так, что нормали к их поверхностям обращены от указанной поверхности.

Параллельные компоненты поля в упомянутой зоне составляют в одном варианте реализации 20-60 Гс, предпочтительно 40-50 Гс (каждый раз включая оба предела).

Дальнейшее уменьшение образования брызг происходит в другом варианте реализации за счет того, что в центральной зоне мишени установлена электрически изолированная от катода защитная оболочка. Если имеется внутренняя магнитная система, то в одном варианте реализации этой защитной оболочкой перекрывается зона, по меньшей мере, почти вплоть до первого - по ходу по передней поверхности мишени изнутри наружу - 45°-ного места.

Тем самым на такой защищенной мишени практически полностью исключается «заедание» искрового разряда на одном и том же месте.

Такая защитная оболочка может быть выполнена из магнитомягкого материала, такого как, например, мягкое железо, и/или из стойкого к высоким температурам магнитного сплава, и/или из электроизолирующего материала. Необязательно, эта защитная оболочка может быть многослойной, со слоями по меньшей мере двух указанных материалов. При этом при необходимости указанную защитную оболочку можно дополнительно охлаждать. В качестве изолирующего материала защитной оболочки пригодны, например, Al2O3 или BN. За счет использования в защитной оболочке электроизолирующего материала можно одновременно обеспечивать требуемую электрическую изоляцию защитной оболочки относительно мишени, за счет чего можно отказаться от дополнительной изоляции между защитной оболочкой и мишенью.

Кроме того, различные опыты показали, что можно эффективно противодействовать выходу искрового разряда или электродуги из передней поверхности мишени на поверхность защитной оболочки за счет расположенной заподлицо с передней поверхностью мишени или даже слегка утопленной в переднюю поверхность мишени защитной оболочки. При этом в одном варианте реализации и в зависимости от толщины мишени выбирается глубина утапливания в пределах 0,5 мм-6 мм.

Если, что в большинстве случаев предпочтительно, на задней стороне мишени имеется охлаждающая пластина, например, с циркуляцией охлаждающей воды, то по меньшей мере одна из магнитных систем, в частности внутренняя, в одном варианте реализации установлена на или в мишени и/или охлаждающей пластине, например в контуре охлаждающей воды или на противоположной мишени задней стороне охлаждающей пластины. Согласно одному варианту реализации упомянутая или по меньшей мере одна магнитная система по меньшей мере частично установлена в выемке на задней стороне мишени. Вызываемое этой выемкой уменьшение толщины мишени приводит, например, к тому преимуществу, что во внутренней магнитной системе можно применять более слабые магниты для того, чтобы добиться желаемого действия на передней поверхности мишени.

Если выемка мишени, в которой по меньшей мере частично установлена внутренняя магнитная система, выполнена сквозной до передней стороны мишени, т.е. она проходит через мишень насквозь, что может быть более простым с точки зрения технологии изготовления и дополнительно обеспечивает возможность экономии дорогого материала мишени, то в одном варианте реализации предусмотрена аналогичная вышеописанной защитная оболочка для того, чтобы предотвратить перегрев магнитов внутренней магнитной системы. Дополнительные меры для охлаждения магнитов и герметизации вакуумной стороны от атмосферы и/или жидкости из контура охлаждения известны для специалистов в области вакуумной техники и электродуговых источников и поэтому подробно не поясняются.

В другом варианте реализации магнитная система с по меньшей мере преимущественно параллельными передней поверхности мишени диполями содержит постоянные магниты, которые расположены в по существу параллельной передней поверхности мишени плоскости по существу равномерно распределенными вдоль замкнутой петли, с одинаково ориентированными относительно петли диполями.

Если обе, т.е. внутренняя и наружная, магнитные системы содержат такие замкнутые петли с радиально поляризованными магнитами, т.е. магнитными диполями, по существу параллельными передней поверхности мишени, то в одном варианте реализации поляризацию внутренней магнитной системы выбирают одинаковой с поляризацией наружной магнитной системы, т.е. магнитные диполи на обеих замкнутых петлях ориентированы либо от центральной зоны мишени наружу, либо к центральной зоне мишени. Следовательно, как внутренняя, так и наружная магнитные системы имеют одинаково ориентированные южный S и северный N полюса, расположенные внутри или соответственно снаружи относительно указанных петель.

В другом варианте реализации электродугового источника согласно изобретению упомянутая или по меньшей мере одна магнитная система содержит катушку. За счет предусмотрения катушки в одной из магнитных систем можно сделать изменяемым воздействие этой магнитной системы.

При этом в одном дополнительном варианте реализации наружная магнитная система выполнена так, что она по меньшей мере частями выходит за кромку мишени.

В других вариантах реализации в электродуговом источнике согласно изобретению имеется лишь наружная магнитная система, которая содержит по меньшей мере преимущественно диполи, параллельные передней поверхности мишени, или же имеется лишь внутренняя магнитная система, которая содержит по меньшей мере преимущественно диполи, параллельные указанной передней поверхности мишени. В другом варианте реализации имеется как наружная, так и внутренняя магнитная система, по меньшей мере одна из них с диполями, по меньшей мере преимущественно параллельными передней поверхности мишени, а другая с диполями, по меньшей мере преимущественно перпендикулярными передней поверхности мишени, или же в другом варианте реализации с двумя магнитными системами, в обеих имеются диполи, по меньшей мере преимущественно параллельные передней поверхности мишени, предпочтительно, как указывалось выше, радиально ориентированные одинаково.

В другом варианте реализации снова имеются наружная и внутренняя магнитные системы, и они лежат по существу в одной плоскости.

Так, в одном электродуговом источнике согласно изобретению, который содержит наружную и внутреннюю магнитные системы, наружная магнитная система, в частности наружная магнитная система с ориентацией диполей перпендикулярно передней поверхности мишени, что реализуется с помощью замкнутой петли постоянных магнитов, расположена в одной плоскости с предусмотренной внутренней магнитной системой. В этом случае напротив внутренней магнитной системы с по меньшей мере преимущественно или исключительно параллельными передней поверхности мишени диполями находится наружная с по меньшей мере преимущественно или исключительно перпендикулярной передней поверхности мишени ориентацией диполей. При этом необязательно наружная магнитная система и/или внутренняя магнитная система может иметь как магнитные диполи, которые ориентированы параллельно передней поверхности мишени, так и диполи, которые ориентированы перпендикулярно ей. В другом варианте реализации, в котором имеются обе магнитные системы, наружная имеет вдоль замкнутой петли по меньшей мере преимущественно магнитные диполи, которые ориентированы перпендикулярно передней поверхности мишени, предусмотрена проходящая по существу вдоль петли катушка, как было в целом пояснено выше.

А именно если необходимо реализовать электродуговой источник, который является особенно хорошо приспосабливаемым к материалу мишени или к различным толщинам мишени, то можно использовать катушку в качестве части указанной наружной и/или, возможно, внутренней магнитной системы. Она образует часть соответствующей магнитной системы, с помощью чего можно сдвигать или изменять особенно контур или соответственно величину компонент Bz поля, перпендикулярных передней поверхности мишени, посредством пропускания различных токов через катушку.

Если наружная магнитная система состоит, например, из петли-катушки и петли постоянных магнитов с ориентированными параллельно и/или перпендикулярно передней поверхности мишени диполями, образованными постоянными магнитами, то эта наружная магнитная система с постоянными магнитами может быть спроектирована для оптимальной работы со стандартными материалами мишени и/или стандартными толщинами мишени. Для электродугового испарения других материалов и/или при применении нестандартных толщин мишени, оптимальная конфигурация магнитного поля устанавливается с помощью катушки.

В другом варианте реализации электродугового источника согласно изобретению упомянутая или по меньшей мере одна из имеющихся магнитных систем расположена на задней стороне мишени или позади нее.

При этом в одном дополнительном варианте реализации предлагается, чтобы мишень и упомянутая или по меньшей мере одна из упомянутых магнитных систем, расположенная позади задней стороны мишени, были вакуумноплотно отделены друг от друга. За счет этого возможно в другом варианте реализации выполнять упомянутую или по меньшей мере одну из упомянутых магнитных систем в виде части сменного магнитного приспособления.

Тем самым обеспечивается возможность повышения гибкости применения электродугового источника согласно изобретению за счет того, что выполненная в качестве части сменного магнитного приспособления магнитная система может быть легко заменена для различных применений источника. За счет того, что при этом мишень и упомянутая или по меньшей мере одна магнитная система, которая является частью сменного магнитного приспособления, вакуумноплотно отделены друг от друга, возможно позиционировать указанную магнитную систему при ее применении в нормальной атмосфере, за счет чего можно легко менять сменное магнитное приспособление без вмешательства в вакуумную систему и при предусматривании соответствующих известных специалистам средств, таких как быстродействующие запоры, направляющие средства и т.д.

Магнитное приспособление согласно изобретению, в частности для применения в качестве сменного магнитного приспособления, характеризуется признаками пункта 27, а предпочтительные варианты реализации - пунктами 28-30 формулы изобретения. Способ изготовления покрытых дуговым методом деталей согласно изобретению характеризуется тем, что с помощью по меньшей мере одной электродуги испаряют материал с поверхности мишени, на которой создают магнитное поле с первыми компонентами магнитного поля, параллельными поверхности мишени, и вторыми компонентами магнитного поля, перпендикулярными поверхности мишени, посредством использования магнитов с диполями, параллельными поверхности мишени, так что на по меньшей мере 80% поверхности мишени первые компоненты магнитного поля больше вторых, и при этом деталь покрывают материалом, содержащим испаренный материал мишени.

Описание чертежей

Ниже приводится подробное пояснение изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображены различные примеры реализации. На чертежах показаны:

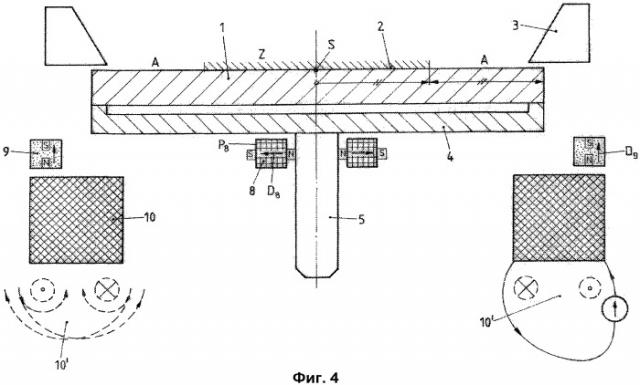

фиг.1 - упрощенно и схематично, электродуговой источник согласно уровню техники с внутренней и наружной магнитными системами;

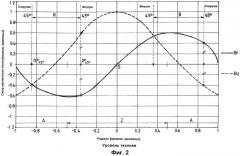

фиг.2 - реализованное посредством источника согласно фиг.1 магнитное поле на поверхности мишени, разделенное на компоненты, параллельные передней поверхности мишени (радиальные компоненты Br), и компоненты, перпендикулярные передней поверхности мишени (осевые компоненты Bz);

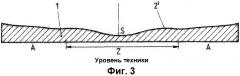

фиг.3 - реализованный посредством источника согласно фиг.1 профиль эрозии на мишени;

фиг.4 - вариант реализации электродугового источника согласно изобретению в изображении, аналогичном приведенному на фиг.1;

фиг.5 - реализованное посредством электродугового источника согласно изобретению по фиг.4 магнитное поле в изображении, аналогичном показанному на фиг.2;

фиг.6 - реализованный посредством электродугового источника согласно изобретению по фиг.4 профиль эрозии мишени в изображении, аналогичном показанному на фиг.3;

фиг.7 - зернистость поверхности покрытия TiN при нанесении покрытия посредством электродугового источника согласно изобретению по фиг.4;

фиг.8 - зернистость поверхности покрытия при нанесении покрытия посредством электродугового источника согласно уровню техники по фиг.1 в изображении, аналогичном показанному на фиг.7;

фиг.9 - схематично, на виде с задней стороны, круговая мишень с предусмотренной согласно изобретению внутренней магнитной системой в центральной зоне мишени;

фиг.10 - прямоугольная мишень с предусмотренной согласно изобретению внутренней магнитной системой в центральной зоне мишени в изображении, аналогичном показанному на фиг.9;

фиг.11 - магнитное поле, реализованное над передней поверхностью мишени с помощью используемой согласно изобретению магнитной системы с радиальной поляризацией;

фиг.12 - магнитное поле при осевой поляризации согласно уровню техники магнитной системы в изображении, аналогичном показанному на фиг.11;

фиг.13 - вариант реализации электродугового источника согласно изобретению или магнитного приспособления согласно изобретению на электродуговом источнике в схематичном упрощенном изображении;

фиг.14 - другой вариант реализации в изображении, аналогичном показанному на фиг.13;

фиг.15 - три других варианта реализации магнитных приспособлений согласно изобретению на электродуговом источнике согласно изобретению относительно мишени;

фиг.16 - другой параметр оптимизации, а именно ориентация рабочих поверхностей полюсов на используемых согласно изобретению радиально поляризованных магнитах;

фиг.17 - диапазон изменения осевых компонент поля, реализованный с помощью предусмотренного на наружной магнитной системе управляемого катушечного приспособления согласно фиг.4 в изображении, аналогичном показанному на фиг.5;

фиг.18 и 19 - оптимизированные профили эрозии мишени, реализованные посредством изменяемо оптимизированного согласно фиг.17 магнитного поля;

фиг.20 - упрощенно и схематично, другой вариант реализации электродугового источника согласно изобретению;

фиг.21 и 22 - другие варианты реализации показанного на фиг. 20 электродугового источника;

фиг.23 - опять же упрощенно и схематично, приспособление упомянутой или по меньшей мере одной из предусмотренных согласно изобретению магнитных систем на задней стороне мишени;

фиг.24 и 25 - другие варианты реализации приспособления согласно фиг.23;

фиг.26 - упрощенно и схематично, меры предосторожности для того, чтобы сделать предусмотренное согласно изобретению приспособление магнитных систем доступным снаружи вакуумной камеры и без нарушения вакуума; и

фиг.27 - упрощенно и схематично, выполненное в виде сменного магнитного устройства приспособление магнитных систем согласно изобретению.

На фиг.1 показан схематичный разрез электродугового источника, известного из уровня техники. Вокруг передней поверхности 2 смонтированной на охлаждающей пластине 4 мишени 1 расположено окружное ограничительное кольцо 3 для ограничения искрового разряда на передней поверхности мишени. Обычно также окружный противоположный электрод, в большинстве случаев анод, здесь не изображен. В центральной задней зоне мишени находится токоподвод 5, который может содержать неизображенные подводы и отводы охлаждающей воды. Как уже указывалось выше, центральная зона мишени определена как зона Z с центром S тяжести площади передней поверхности 2 мишени и по меньшей мере преимущественно окружена геометрическим местом точек, которое образуется в результате разделения соединительных лучей от центра S тяжести к кромке передней поверхности мишени.

В центральной задней зоне также находится внутренняя магнитная система 6, реализованная в виде кольца постоянного магнита. В наружной зоне А мишени 1 расположена наружная магнитная система 7, реализованная в виде кольца постоянного магнита. Обе магнитные системы намагничены аксиально при противоположной полярности соответственно с диполями D6 и D7, перпендикулярными передней поверхности 2 мишени, так что часть силовых линий поля, которые выходят из рабочей поверхности Р7 полюса наружной системы 7, снова входят в рабочую поверхность Р6 полюса внутренней системы 6, в то время как контур силовых линий поля на задней стороне магнитных систем является по существу зеркально симметричным относительно кольцевой плоскости Е.

Имеющие решающее значение рабочие поверхности Р7 и Р6 полюсов являются параллельными передней поверхности 2 мишени, и на этих рабочих поверхностях силовые линии магнитного поля в любом случае выходят перпендикулярно.

Созданный за счет такой компоновки контур силовых линий поля на передней поверхности мишени, разделенный на радиальную компоненту Br, параллельную передней поверхности мишени, и осевую компоненту Bz, перпендикулярную передней поверхности 2 мишени, показан на фиг.2. При этом в наружной зоне А мишени и в центральной зоне Z мишени можно видеть относительно небольшое повышение и соответственно падение абсолютной величины радиальной компоненты Br поля, в то время как осевая компонента Bz поля большей частью нарастает квазилинейно к центру S мишени (нулевой точке абсциссы). За счет этого обозначенные конечными точками стрелок R 45°-ные места О45° лежат на передней поверхности мишени относительно далеко от центра мишени. За счет этого зона R поверхности с величинами Br больше Bz является относительно небольшой.

Ввиду очень небольших внутри центральной зоны Z мишени радиальных компонент Br точка основания электрической дуги перемещается там очень медленно, вероятность пребывания искрового разряда в этой зоне является относительно большой, что приводит к усиленному съему материала мишени и к показанному на фиг.3 профилю 2' эрозии с плохим коэффициентом использования мишени. В этом случае мишень должна быть заменена лишь из-за глубокой эрозии в центральной зоне Z мишени. Если искровой разряд из-за небольшого радиального отклонения останавливается и горит, даже если лишь недолго, стационарно в одном и том же месте мишени, то происходит перегрев и, как следствие, взрывные явления испарения на передней поверхности мишени со всеми отрицательными последствиями, такими как чрезмерный съем материала и образование или соответственно осаждение капелек на покрываемое изделие.

На фиг.4 показан электродуговой источник с такой же конструктивной геометрией, но в одном варианте реализации согласно изобретению. Здесь магнитное приспособление также содержит внутреннюю 8 и наружную магнитные системы 9, 10, однако в этом случае внутреннее магнитное кольцо или внутренняя замкнутая магнитная петля поляризовано(а) по меньшей мере преимущественно радиально, за счет чего диполи D8 ориентированы по меньшей мере преимущественно параллельно передней поверхности 2 мишени. Более того, магнитное кольцо наружной магнитной системы 9, 10 поляризовано по меньшей мере преимущественно аксиально, за счет чего диполи D9 проходят по меньшей мере преимущественно перпендикулярно передней поверхности 2 мишени. При этом рабочие поверхности P8 полюсов внутренней магнитной системы 8 ориентированы по меньшей мере преимущественно перпендикулярно передней поверхности 2 мишени. При таком приспособлении магнитных систем создается показанное в качестве примера на фиг.5 магнитное поле. При этом маркированные конечными точками стрелок R' 45°-ные места О45° на передней поверхности мишени сдвинуты значительно ближе к краю мишени (наружное место О45°) или соответственно к середине мишени (внутреннее место О45°), за счет чего поверхностная зона R' является значительно большей, чем показанная на фиг.2 поверхностная зона R.

А именно в то время как при принятой передней поверхности мишени в форме круговой пластины согласно фиг.2 такая зона составляет 58% от передней поверхности мишени, в которой величина Br больше величины Bz, эта зона при электродуговом источнике согласно изобретению и показанных на фиг.5 результатах составляет 96%.

На фиг.6 показан созданный с помощью такого приспособления магнитных систем согласно изобретению профиль съема. В центральной зоне Z мишени зона небольших радиальных Br и больших осевых Bz компонент поля очень небольшая, тем самым точка основания искрового разряда перемещается с относительно высокой скоростью к или через эту центральную зону Z, за счет чего эффективно предотвращается чрезмерный съем вплоть до центра мишени. Поэтому в середине мишени наблюдается лишь очень слабо выраженный максимум съема. При таком магнитном приспособлении искровой разряд задерживается на самое длительное время в зоне с большой радиальной компонентой Br, т.е. там, где на искровой разряд воздействует большое тангенциальное отклонение, и вызывает там также относительно большой съем. С помощью такого магнитного поля можно обеспечивать довольно равномерный съем материала мишени почти до края. При этом наружная магнитная система 9, реализованная с помощью магнитного кольца или вдоль замкнутой петли, предпочтительно выполнена с диаметром, равным или слегка большим, чем диаметр мишени.

Таким образом, согласно изобретению достигается значительно лучший коэффициент использования часто дорогостоящего материала мишени и одновременно улучшаются свойства слоя. Так, слой TiN, созданный показанным на фиг.7 электродуговым источником согласно изобретению при в остальном одинаковых условиях, как и показанный на фиг.8 обычной магнитной системой, имеет значительно более гладкую поверхность: средний размер капелек является согласно изобретению значительно уменьшенным.

На фиг.9 показана в качестве примера на виде с задней стороны мишени принципиальная конструкция круглого электродугового источника, а на фиг.10 - прямоугольного электродугового источника, каждый раз с внутренней аксиально поляризованной магнитной системой вдоль замкнутой петли 6, 6'. Петли образованы отдельными магнитами, которые расположены с идентичным направлением D поляризации, ориентированным внутрь или наружу.

Хотя магнитное приспособление согласно изобретению или электродуговой источник согласно изобретению может в принципе работать лишь с одной радиально поляризованной магнитной системой, показанное в основных чертах на фиг.4 приспособление с по меньшей мере одной дополнительной аксиально поляризованной магнитной системой является предпочтительным для многих материалов мишени. Предпочтительных эффектов можно т