Способ формирования трахеотрахеального анастомоза при циркулярных разрезах трахеи

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины, а именно к торакальной хирургии, и может быть использовано при повреждениях трахеи. Сущность способа состоит в циркулярном разрезе трахеи и наложении простого узлового шва через кольцевидную связку. При этом на трахею накладывают одиночные направляющие провизорные швы на 0,5 см от ее фиброзно-хрящевой части. Затем края фиброзно-хрящевой части и всю мембранозную стенку сшивают непрерывным обвивным швом. После этого определяют середину полукольца трахеи. В этом месте накладывают два узловых направляющих шва-держалки, проходящих через толщу хряща. Затем последующие узловые швы накладывают через кольцевидную связку. Завязывание этих швов осуществляют попеременно относительно швов-держалок. Использование данного изобретения позволяет повысить прочность анастомоза и направлено на усиление герметизации швов. 3 ил., 1 пр.

Реферат

Изобретение относится к медицине, а именно к торакальной хирургии, и может быть использовано при повреждениях трахеи.

Наиболее близким к заявляемому решению является способ формирования трахеального анастомоза по М.И.Давыдову, который позволяет формировать анастомоз при обширных резекциях трахеи (патент РФ № 2066978, опубл. 27.09.96, бюл. № 27).

Основным недостатком данного способа является наличие «слабых мест» в сформированном анастомозе: на стыках швов и между узловыми швами.

Задачей изобретения является способ формирования трахеотрахеального анастомоза, обладающего большими прочностными свойствами по сравнению с имеющимися.

Поставленная задача достигается за счет того, что при циркулярном разрезе трахеи формирование анастомоза начинают с наложения одиночных направляющих провизорных швов на 0,5 см от края фиброзно-хрящевой части трахеи, затем края фиброзно-хрящевой части и всю мембранозную стенку сшивают обвивным непрерывным швом. После этого определяют середину полукольца трахеи и в этом месте накладывают два узловых направляющих шва-держалки, проходящих через толщу хряща. Последующие узловые швы накладывают через кольцевидную связку, завязывание которых осуществляют попеременно относительно швов-держалок.

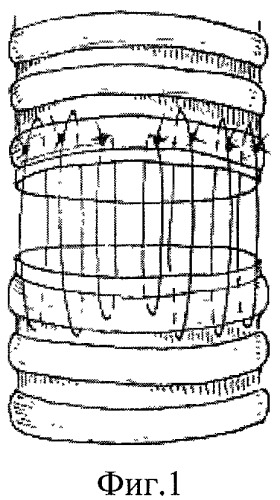

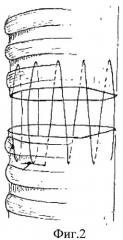

Изобретение поясняется фигурами (фиг.1-3).

На фиг.1 представлен способ наложения трахеотрахеального анастомоза по предлагаемой методике (вид спереди).

На фиг.2 представлен способ наложения трахеотрахеального анастомоза по предлагаемой методике (вид сбоку).

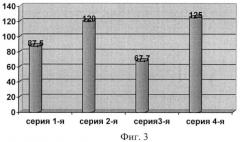

На фиг.3 представлены значения давления, при котором наблюдалась разгерметизация трахеотрахеальных анастомозов, сформированных различными видами швов.

Способ осуществляется следующим образом.

При циркулярном разрезе трахеи формирование трахеотрахеального анастомоза начинают с наложения одиночных направляющих провизорных швов на 0,5 см от края фиброзно-хрящевой части трахеи, затем края фиброзно-хрящевой части и всю мембранозную стенку сшивают непрерывным обвивным швом, после этого определяют середину полукольца трахеи и в этом месте накладывают два узловых направляющих шва-держалки, проходящих через толщу хряща, последующие узловые швы накладывают через кольцевидную связку, завязывание которых осуществляют попеременно относительно швов-держалок, для большей стабилизации анастомоза.

Пример конкретного выполнения.

Эксперимент проводили на участках трахеи, полученных от трупов беспородных собак массой 10-15 кг.

Проведены 4 серии опытов по формированию трахеотрахеального анастомоза: 1-я серия: контрольная группа с использованием простого узлового шва; 2-я серия: обвивной непрерывный шов; 3-я серия: шов по М.И.Давыдову; 4-я серия: шов по предложенной методике (фиг.1-2). Во всех группах использовался одинаковый шовный материал Polysorb 4/0. В каждую серию входило по шесть органокомплексов трахеи.

Затем проводили проверку герметичности анастомозов методом пневмопрессии по Sauerbruch-Brauer. При этом регистрировали значение давления на манометре, при котором происходило нарушение герметичности швов анастомоза, что выражалось в появлении пузырьков воздуха, также отмечались «слабые места» анастомоза - участки разгерметизации.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее герметичными оказались 2-я и 4-я серии - 120±8,99 и 125±7,07 мм рт.ст. соответственно (p<0,05) (фиг.3).

Кроме давления разгерметизации оценивали «слабые места» трахеотрахеального анастомоза. Нарушение герметизации при применении простого узлового шва наступало между швами и в местах проколов, при обвивном непрерывном - в основном, в местах проколов; при выполнении шва по М.И.Давыдову - на стыках швов и между узловыми швами, при шве, сформированном по нашей методике, - в местах проколов.

Таким образом, непрерывный и предлагаемый швы являются наиболее герметичными, но применение техники непрерывного анастомоза в хирургии трахеи нецелесообразно, т.к. возможна деформация анастомоза, нарушение микроциркуляции в зоне шва, при нарушении целостности шовного материала возрастает риск несостоятельности (Г.М.Семенов, В.Л.Петришин, М.В.Ковшова).

Формирование трахеотрахеального анастомоза по предложенной технике нивелирует все недостатки используемых методик наложения шва трахеи, повышает прочность анастомоза и просто в выполнении.

Способ формирования трахеотрахеального анастомоза при циркулярном разрезе трахеи, включающий в себя наложение простого узлового шва через кольцевидную связку, отличающийся тем, что на трахею накладывают одиночные направляющие провизорные швы на 0,5 см от ее фиброзно-хрящевой части, затем края фиброзно-хрящевой части и всю мембранозную стенку сшивают непрерывным обвивным швом, после этого определяют середину полукольца трахеи и в этом месте накладывают два узловых направляющих шва-держалки, проходящих через толщу хряща, затем последующие узловые швы накладывают через кольцевидную связку, завязывание которых осуществляют попеременно относительно швов-держалок.