Очистка антител с помощью катионообменной хроматографии

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области биохимии. Предложен способ очистки антитела, включая антитела, связывающие CD20 и VEGF человека, из композиции, включающей антитело и, по меньшей мере, одно примесное соединение, где указанный способ включает стадии: (a) загрузки композиции на катионообменный материал, где указанная композиция имеет значение первого pH от 4,0 до 6,0; (b) промывки катионообменного материала первым промывочным буфером при pH, значение которого превышает значение pH композиции (а), где pH первого промывочного буфера составляет от 6,8 до 9,0; (c) промывки катионообменного материала вторым промывочным буфером при pH, значение которого меньше значения pH первого промывочного буфера, где второй промывочный буфер имеет проводимость от 0,5 до 3,0 мСм/см и pH от 5,0 до 6,0; и (d) элюирования антитела из катионообменного материала элюирующим буфером при проводимости, по меньшей мере, на 2 мСм/см большей, чем проводимость второго промывочного буфера, где pH второго промывочного буфера и pH элюирующего буфера являются приблизительно одинаковыми и где pH элюирующего буфера составляет от 5,0 до 6,0. Описан способ конъюгирования, включающий конъюгирование очищенного продукта, полученного указанным способом, с гетерологичной молекулой. Также представлен способ получения фармацевтической композиции, включающий объединения указанного очищенного продукта с фармацевтически приемлемым носителем. Изобретение позволяет достичь улучшенной очистки антител, используемых для лечения. 5 н. и 11 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 табл., 2 пр.

Реферат

По настоящей заявке испрашивается приоритет предварительной заявки на патент США № 60/983825, поданной 30 октября 2007, которая во всей своей полноте и во всех целях включена в настоящее описание посредством ссылки.

Предшествующий уровень техники

Область, к которой относится изобретение

В общих чертах, настоящее изобретение относится к очистке белка. В частности, настоящее изобретение относится к способу выделения антитела из композиции, содержащей это антитело и по меньшей мере одно примесное вещество, с помощью катионообменной хроматографии, где перед элюированием нужного антитела с использованием элюирующего буфера с повышенной проводимостью проводят стадию промывки при высоком рН для удаления примесных соединений.

Описание прототипов

Осуществление крупномасштабной и экономически выгодной очистки белков становится все более серьезной проблемой для специалистов по промышленной биотехнологии. Обычно белки продуцируют в клеточной культуре с использованием эукариотических или прокариотических клеточных линий, сконструированных для продуцирования представляющего интерес белка путем встраивания в эти клетки рекомбинантной плазмиды, содержащей ген, кодирующий данный белок. Поскольку обычно используемыми клетками являются живые организмы, то они должны быть культивированы в комплексной культуральной среде, содержащей сахара, аминокислоты и факторы роста, источниками которых обычно являются препараты сыворотки животных. Выделение нужного белка из смеси соединений, содержащихся в среде для культивирования клеток, и его отделение от побочных продуктов самих клеток для очистки, которая была бы достаточной для его введения человеку в терапевтических целях, являются серьезной проблемой для специалистов.

Выбор процедуры очистки белков от клеточного дебриса зависит от участка экспрессии данного белка. Некоторые белки могут секретироваться непосредственно из клеток в окружающую культуральную среду, а другие белки могут оставаться внутри клеток. Что касается последних белков, то первая стадия способа очистки включает лизис клеток, который может быть осуществлен различными методами, включая приложение механических усилий, осмотический шок или обработку ферментами. Такая дизрупция приводит к высвобождению всего содержимого клеток с образованием гомогената и, кроме того, приводит к продуцированию субклеточных фрагментов, которые трудно поддаются удалению из-за их малого размера. Эти фрагменты обычно удаляют путем дифференциального центрифугирования или фильтрации. Аналогичные проблемы, хотя и в меньшей степени, возникают при очистке непосредственно секретирующихся белков, что обусловлено естественной гибелью клеток и высвобождением внутриклеточных белков клеток-хозяев в процессе продуцирования белка.

После получения осветленного раствора, содержащего представляющий интерес белок, его отделение от других белков, продуцируемых клеткой, обычно осуществляют с применением комбинации различных хроматографических методов. Такие методы позволяют разделять смеси белков по их заряду, степени гидрофобности или размеру. В каждом из этих методов применяются несколько различных хроматографических смол, что позволяет точно разработать схему очистки для каждого конкретного белка. Принцип каждого из этих методов разделения заключается в том, что белки могут двигаться вниз по колонке с различными скоростями, в результате чего происходит физическое разделение, которое улучшается по мере их дальнейшего продвижения вниз по колонке, либо эти белки могут селективно связываться со средой для разделения, а затем дифференциально элюироваться различными растворителями. В некоторых случаях, нужный белок отделяют от примесей, если эти примеси специфически связываются с колонкой, а представляющий интерес белок не связывается с этой колонкой, то есть если такой представляющий интерес белок присутствует в «свободнотекучей форме».

Ионообменная хроматография представляет собой хроматографический метод, обычно применяемый для очистки белков. При ионообменной хроматографии, заряженные участки на поверхности растворенного вещества притягиваются под действием противоположно заряженных ионов, присоединенных к хроматографической матрице, при условии, что окружающий буфер имеет низкую ионную силу. Элюирование обычно достигается путем увеличения ионной силы (то есть проводимости) буфера для создания конкуренции за связывание заряженных участков ионообменной матрицы с растворенным веществом. Элюирование растворенного вещества может быть достигнуто другим способом, а именно путем изменения pH и тем самым изменения заряда растворенного вещества. Изменение проводимости или рН может быть плавным (градиентное элюирование) или ступенчатым (постадийное элюирование). В ранее применяемых методах такие изменения были постоянными, то есть pH или проводимость только увеличивали или только снижали.

В патентах США №№ 6339142, 6417355, 6489447 и 7074404 (Basey et al.) описана ионообменная хроматография, применяемая для очистки полипептидов. В патентах США №№ 6127526, 6333398 и 6797814 (Blank, G.) описана очистка белков, таких как анти-HER2 антитела, с помощью хроматографии на белке А. Методы очистки белков, таких как антитела, с помощью ионообменной хроматографии описаны в публикации заявки на патент США № 2004/0082047.

Патент США № 5110913 относится к очистке антитела в водном растворе посредством связывания антитела с ионообменной смолой при первом рН 4,6, промывки при втором рН 5,5 и элюирования антитела при pH 6,5, где ионная сила растворов этих трех стадий остается постоянной. Публикация Zhang и др. относится к анионообменной хроматографии человеческого антитела на Q-мембране (Zhang et al. "Q Membrane Chromatography Application for Human Antibody Purification Process", Poster presented at BioProduction, Oct. 26-27. Munich, Germany, 2004). Другими публикациями, относящимися к очистке белков, являются публикации: Barnthouse et al. J. Biotech. 66:125-136 (1998); Blank et al. Bioseparation 10:65-71 (2001); Follman and Fahrner, J. Chromatog. 1024:79-85 (2004); Iyer et al. BioPharm. 15(1):14-16, 18, 20, 53 (2002); заявка на патент США 2004/0082047A1; EP 333574; EP 460426 Bl; EP 556083; WO 89/05157; WO 92/22653; WO 93/06217; WO 95/22389; WO 96/33208; WO 96/40883; патенты США №№ 4753894; 4966851; 5110913; 5112951; 5115101; 5118796; 5169774; 5196323; 5256769; 5279823; 5429746; 5451662; 5525338; 5677171; 6005081; 6054561; 6127526; 6267958; 6339142; 6417335; 6489447; Adachi et al., Journal of Chromatography. A. 763(l-2):57-63 (Feb 28, 1997); Gagnon, P., Purification Tools for Monoclonal Antibodies, Tucson: Validated Biosystems, Inc., Chapter 4, pps. 57-86 (1996); Graf et al., Bioseparation 4(1):7-20 (Feb 1994); Mhatre et al., Journal of Chromatography. A. 707(2):225-231 (Jul 21, 1995); Neidhardt et al., Journal of Chromatography. 590(2):255-261 (1992); Protein Purification Applications - A Practical Approach, Harris and Angal, IRL Press, pps.151-156 (1995); Sofer et al. Handbook of Process Chromatography: A Guide to Optimization, Scale-up, and Validation, San Diego: Academic Press pps.65-80 (1997); Tishchenko et al., Journal of Chromatography. B. 706(l):157-166 (Feb 27, 1998).

Описание сущности изобретения

Настоящее изобретение относится к улучшенному способу катионообменной хроматографии антител, в котором проводят стадию промывки при высоком рН для удаления примесных соединений с последующим элюированием нужного продукта антитела. Такой способ, среди прочих других преимуществ, позволяет более эффективно удалять примеси белков яичника китайского хомячка (CHOP).

В своем первом аспекте, настоящее изобретение относится к способу выделения антитела из композиции, содержащей антитело и по меньшей мере одно примесное соединение, где указанный способ включает последовательные стадии:

(a) загрузки композиции на катионообменный материал, где указанная композиция имеет значение первого pH;

(b) промывки катионообменного материала первым промывочным буфером при pH, значение которого превышает значение рН композиции (a), где pH первого промывочного буфера составляет от приблизительно 6,8 до приблизительно 9,0;

(c) промывки катионообменного материала вторым промывочным буфером при pH, значение которого меньше значения рН первого промывочного буфера;

(d) элюирования антитела из катионообменного материала элюирующим буфером, проводимость которого значительно превышает проводимость второго промывочного буфера.

Предпочтительно указанное антитело, такое как ритуксимаб, связывается с человеческим CD20, либо указанное антитело, такое как бевацизумаб, связывается с человеческим фактором роста эндотелия сосудов (VEGF).

В одном из своих предпочтительных вариантов, настоящее изобретение относится к способу выделения антитела, которое связывается с человеческим CD20, из композиции, содержащей антитело и одно или несколько примесных соединений, выбранных из группы, состоящей из белков яичника китайского хомячка (CHOP), элюированного (leached) белка A, ДНК и агрегированного антитела к CD20, где указанный способ включает последовательные стадии:

(a) загрузки композиции на катионообменный материал, где указанная композиция имеет значение pH от приблизительно 4,0 до приблизительно 6,0;

(b) промывки катионообменного материала первым промывочным буфером при pH от приблизительно 6,8 до приблизительно 9,0;

(c) промывки катионообменного материала вторым промывочным буфером при pH от приблизительно 5,0 до приблизительно 6,0;

(d) элюирования антитела из катионообменного материала элюирующим буфером, имеющим pH от приблизительно 5,0 до приблизительно 6,0 и проводимость от приблизительно 10 до приблизительно 100 мСм/см. Предпочтительным анти-CD20 антителом является ритуксимаб.

В другом своем предпочтительном варианте, настоящее изобретение относится к способу выделения антитела, которое связывается с человеческим фактором роста эндотелия сосудов (VEGF), из композиции, содержащей антитело и одно или несколько примесных соединений, выбранных из группы, состоящей из компонента среды для культивирования клеток, гарамицина, белков яичника китайского хомячка (CHOP), ДНК, вирусной примеси и агрегированного антитела к VEGF, где указанный способ включает последовательные стадии:

(a) загрузки композиции на катионообменный материал, где указанная композиция имеет значение pH от приблизительно 4,0 до приблизительно 6,0;

(b) промывки катионообменного материала первым промывочным буфером при pH от приблизительно 6,8 до приблизительно 8,0;

(c) промывки катионообменного материала вторым промывочным буфером при pH от приблизительно 5,0 до приблизительно 6,0;

(d) элюирования антитела из катионообменного материала элюирующим буфером, имеющим pH от приблизительно 5,0 до приблизительно 6,0 и проводимость от приблизительно 10 до приблизительно 100 мСм/см. Предпочтительным анти-VEGF антителом является бевацизумаб.

Настоящее изобретение также относится к композиции, содержащей ритуксимаб в буфере, включающем примерно 25 мМ HEPES, при pH приблизительно 7,8.

Кроме того, настоящее изобретение относится к композиции, содержащей бевацизумаб в буфере, включающем примерно 25 мМ MOPS, при pH приблизительно 7,0.

Краткое описание чертежей

На фиг.1A и 1B представлены аминокислотные последовательности тяжелой цепи (SEQ ID NO:1) и легкой цепи (SEQ ID NO:2) антитела ритуксимаба. Каждая из каркасных областей (FR1-4) и каждая из гипервариабельных областей (CDR) (CDR1-3) в каждой вариабельной области были идентифицированы как константная последовательность человеческой тяжелой цепи гамма 1 и константная последовательность человеческой легкой цепи каппа. Вариабельная область тяжелой цепи (VH) представлена в SEQ ID NO:3. Вариабельная область легкой цепи (VL) представлена в SEQ ID NO:4. Идентификаторами последовательности для CDR являются: CDR H1 (SEQ ID NO:5), CDR H2 (SEQ ID NO:6), CDR H3 (SEQ ID NO:7), CDR L1 (SEQ ID NO:8), CDR L2 (SEQ ID NO:9) и CDR L3 (SEQ ID NO:10).

На фиг.2A и 2B представлены аминокислотные последовательности тяжелой цепи (SEQ ID NO:11) и легкой цепи (SEQ ID NO:12) антитела бевацизумаба. Конец каждой вариабельной области показан символом ║. Вариабельная область тяжелой цепи (VH) представлена в SEQ ID NO:13. Вариабельная область легкой цепи (VL) представлена в SEQ ID NO:14. Каждая из трех CDR в каждой вариабельной области подчеркнута. Идентификаторами последовательностей для CDR являются: CDR H1 (SEQ ID NO:15), CDR H2 (SEQ ID NO:16), CDR H3 (SEQ ID NO:17), CDR L1 (SEQ ID NO:18), CDR L2 (SEQ ID NO:19) и CDR L3 (SEQ ID NO:20).

На фиг.3 проиллюстрировано сравнение путем выравнивания белков клетки-хозяина, удаленных с применением улучшенного способа катионообменной хроматографии с использованием ритуксимаба, по сравнению с ранее применяемым способом. Этот новый способ позволяет достичь наилучшего удаления CHOP.

Подробное описание предпочтительного варианта изобретения

Определения

Используемые в данном описании численные интервалы или количества, перед которыми, при их указании, стоит слово «примерно», включают точно определенный интервал или точное численное количество.

Используемая в данном описании «композиция», предназначенная для очистки, включает представляющее интерес антитело и одно или несколько примесных соединений. Указанная композиция может быть «частично очищенной» (то есть она может быть подвергнута одной или нескольким стадиям очистки), либо она может быть получена непосредственно из клетки хозяина или организма, продуцирующего антитело (например, указанная композиция может содержать собранную жидкость для культивирования клеток).

Используемый в данном описании термин «полипептид» обычно означает пептиды и белки, имеющие примерно более чем десять аминокислот. Предпочтительным полипептидом является белок млекопитающего, примерами которого являются: ренин, гормон роста, включая человеческий гормон роста и бычий гормон роста; рилизинг-фактор гормона роста; паратиреоидный гормон; тиреотропный гормон; липопротеины; альфа-1-антитрипсин; А-цепь инсулина; В-цепь инсулина; проинсулин; фолликулостимулирующий гормон; кальцитонин; лютеинизирующий гормон; глюкагон; факторы свертывания крови, такие как фактор VIIIC, фактор IX, тканевый фактор и фактор фон Виллебранда; факторы, препятствующие свертыванию крови, такие как белок С; натрийуретический фактор предсердия; легочное поверхностно-активное вещество; активатор плазминогена, такой как активатор плазминогена урокиназного типа или активатор плазминогена, присутствующий в моче или в ткани человека (t-PA); бомбезин; тромбин; гемопоэтический фактор роста; фактор некроза опухоли-альфа и бета; энкефалиназа; RANTES (хемокины, регулируемые при активации нормальных Т-клеток и экспрессируемые и секретируемые этими Т-клетками); человеческий макрофагальный воспалительный белок (MIP-1-альфа); сывороточный альбумин, такой как альбумин человеческой сыворотки; мюллеровский ингибирующий фактор; A-цепь релаксина; B-цепь релаксина; прорелаксин; пептид, ассоциированный с мышиным гонадотропином; микробный белок, такой как бета-лактамаза; ДНКаза; IgE; цитотоксический антиген, ассоциированный с Т-лимфоцитами (CTLA), такой как CTLA-4; ингибин; активин; фактор роста эндотелия сосудов (VEGF); рецепторы гормонов или факторов роста; белок A или D; ревматоидные факторы; нейротропный фактор, такой как нейротропный фактор костной ткани (BDNF), нейротропин-3, -4, -5 или -6 (NT-3, NT-4, NT-5 или NT-6) или фактор роста нервных тканей, такой как NGF-β; тромбоцитарный фактор роста (PDGF); фактор роста фибробластов, такой как aFGF и bFGF; эпидермальный фактор роста (EGF); трансформирующий фактор роста (TGF), такой как фактор TGF-альфа и TGF-бета, включая TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, TGF-β4 или TGF-β5; инсулиноподобный фактор роста-I и -II (IGF-I и IGF-II); дез(1-3)-IGF-I (IGF-I головного мозга), белки, связывающиеся с инсулиноподобным фактором роста (IGFBP); белки CD, такие как CD3, CD4, CD8, CD19 и CD20; эритропоэтин; факторы остеогенеза; иммунотоксины; белок морфогенеза кости (BMP); интерферон, такой как интерферон-альфа, -бета и -гамма; колониестимулирующие факторы (CSF), например M-CSF, GM-CSF и G-CSF; интерлейкины (IL), например IL-1 - IL-10; супероксид-дисмутаза; Т-клеточные рецепторы; белки поверхности мембраны; стимулятор гемолиза; вирусный антиген, такой как, например, фрагмент оболочки вируса ВИЧ; транспортные белки; хоминговые рецепторы; адрессины; регуляторные белки; интегрины, такие как CDl1a, CDl1b, CDl1c, CD18, ICAM, VLA-4 и VCAM; опухолеассоциированный антиген, такой как рецептор HER2, HER3 или HER4; и фрагменты и/или варианты любых вышеперечисленных полипептидов, а также антитела, включая фрагменты антител, связывающиеся с любым из вышеперечисленных полипептидов. Предпочтительным полипептидом является интактное антитело или фрагмент антитела, который связывается с человеческим CD20, например ритуксимаб; или интактное антитело или фрагмент антитела, например бевацизумаба, который связывается с человеческим фактором роста эндотелия сосудов (VEGF).

«Примесью» является вещество, отличающееся от нужного продукта антитела. Такими примесями являются, но не ограничиваются ими, компоненты клеток-хозяев, такие как белки яичника китайского хомячка (CHOP), элюированный белок A; нуклеиновая кислота; вариант, фрагмент, агрегат или производное нужного антитела; другой полипептид; эндотоксин; вирусные примеси; компоненты среды для культивирования клеток (например, гарамицин; GENTAMYCIN®) и т.п.

Термин «катионообменный материал» означает твердую фазу, которая является отрицательно заряженной и имеет свободные катионы для обмена с катионами в водном растворе, проходящем поверх твердой фазы или через твердую фазу. Заряд может возникать в результате присоединения одного или нескольких заряженных лигандов к твердой фазе, например, посредством ковалентного связывания. Альтернативно или дополнительно, твердая фаза может иметь естественный заряд (например, как в случае двуокиси кремния, которая имеет суммарный отрицательный заряд). Коммерчески доступными катионообменными материалами являются карбоксиметилцеллюлоза, BAKERBOND ABX™, сульфопропил (SP), иммобилизованный на агарозе (например, SP-SEPHAROSE FAST FLOWTM, SP-SEPHAROSE FAST FLOW XLTM или SP-SEPHAROSE HIGH PERFORMANCETM, поставляемые фирмой GE Healthcare), CAPTO STM (GE Healthcare), FRACTOGEL-SO3TM, FRACTOGEL-SE HICAPTM и FRACTOPREPTM (EMD Merck), сульфонил, иммобилизованный на агарозе (например, S-SEPHAROSE FAST FLOWTM от GE Healthcare) и SUPER SPTM (Tosoh Biosciences). Предпочтительный используемый в данном описании катионообменный материал включает перекрестно-связанные полистиролдивинилбензольные растекающиеся частицы (твердая фаза), покрытые полигидроксилированным полимером, имеющим функциональные сульфопропильные группы (например, хроматографическая смола POROS 50 HS®).

Термин «твердая фаза» означает безводную матрицу, с которой могут связываться один или несколько заряженных лигандов. Твердой фазой может быть колонка для очистки (включая, но не ограничиваясь ими, колонки со слоем пониженной плотности и с уплотненным слоем), дисперсная фаза дискретных частиц, мембрана или фильтр и т.п. Примерами веществ, используемых для образования твердой фазы, являются полисахариды (такие как агароза и целлюлоза) и другие механически стабильные матрицы, такие как двуокись кремния (например, стекло с регулируемым размером пор), полистиролдивинилбензол, полиакриламид, керамические частицы и производные любого из вышеуказанных веществ.

Используемый в данном описании термин «загрузка» означает композицию, нанесенную на катионообменный материал. Предпочтительно катионообменный материал уравновешивают уравновешивающим буфером, а затем загружают очищаемую композицию.

«Буфер» представляет собой раствор, который предотвращает изменение рН под действием компонентов его кислотно-основной смеси. Различные буферы, которые могут быть использованы в зависимости, например, от нужного рН данного буфера, описаны в публикации Buffers. A Guide for the Preparation and Use of Buffers in Biological Systems, Gueffroy, D., Ed. Calbiochem Corporation (1975).

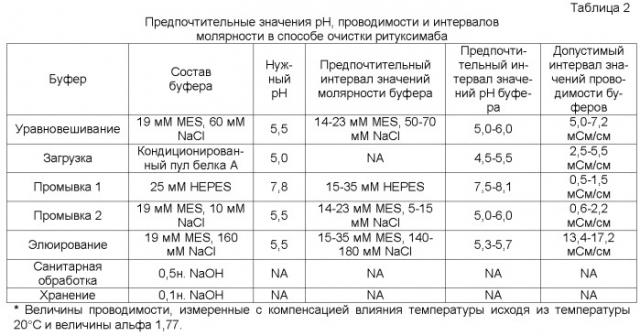

«Уравновешивающий буфер» представляет собой буфер, используемый для уравновешивания катионообменного материала с последующей загрузкой композиции, содержащей представляющее интерес антитело и одно или несколько примесных соединений, на катионообменный материал. рН используемого в данном описании уравновешивающего буфера составляет в пределах от приблизительно 5,0 до приблизительно 6,0, а предпочтительно примерно 5,5. Проводимость используемого в данном описании уравновешивающего буфера предпочтительно составляет в пределах от приблизительно 1 до приблизительно 8 мСм/см, более предпочтительно от приблизительно 4 до приблизительно 8 мСм/см, а наиболее предпочтительно от приблизительно 5 до приблизительно 8 мСм/см. Уравновешивающий буфер содержит, но необязательно, соль, такую как NaCl, например, в количестве от приблизительно 40 мМ до приблизительно 80 мМ, а предпочтительно приблизительно 60 мМ NaCl.

Используемый в данном описании термин «промывочный буфер» означает буфер, который проходит поверх катионообменного материала после загрузки композиции и перед элюированием представляющего интерес белка. Промывочный буфер может служить для удаления одного или нескольких примесных соединений из катионообменного материала в основном без элюирования нужного продукта антитела. В предпочтительном варианте изобретения используются «первый промывочный буфер» и «второй промывочный буфер».

Используемый в данном описании термин «первый промывочный буфер» означает промывочный буфер, имеющий рН, значение которого превышает значение рН загрузочного и/или уравновешивающего буфера. Первый промывочный буфер может быть использован для элюирования одного или нескольких примесных соединений из катионообменного материала в основном без элюирования представляющего интерес продукта антитела из этого материала. Термин «первый» не должен быть интерпретирован как вариант, исключающий использование одного или нескольких дополнительных промывочных или других буферов в промежутке между использованием загрузочного и первого промывочного буфера. Используемый в данном описании первый промывочный буфер предпочтительно имеет pH в пределах от приблизительно 6,8 до приблизительно 9,0, более предпочтительно от приблизительно 7,0 до приблизительно 8,0, а наиболее предпочтительно примерно 7,0 или 7,8. Проводимость используемого в данном описании первого промывочного буфера предпочтительно составляет в пределах от приблизительно 0,01 до приблизительно 5 мСм/см, еще более предпочтительно от приблизительно 0,1 до приблизительно 3 мСм/см, а наиболее предпочтительно от приблизительно 0,2 до приблизительно 2 мСм/см. Используемый здесь первый промывочный буфер может, но необязательно, в основном не содержать соли (такой как NaCl).

Термин «второй промывочный буфер», используемый в целях осуществления настоящего изобретения, означает промывочный буфер, используемый после применения первого промывочного буфера в целях получения катионообменного материала, используемого для элюирования представляющего интерес антитела. Термин «второй» не должен быть интерпретирован как вариант, исключающий использование одного или нескольких дополнительных промывочных или других буферов в промежутке между использованием первого промывочного буфера и второго промывочного буфера. Используемый в данном описании второй промывочный буфер имеет pH предпочтительно в пределах от приблизительно 5,0 до приблизительно 6,0, более предпочтительно приблизительно 5,5, а наиболее предпочтительно pH 5,5. Проводимость используемого второго промывочного буфера предпочтительно составляет в пределах от приблизительно 0,01 до приблизительно 5 мСм/см, еще более предпочтительно от приблизительно 0,1 до приблизительно 3 мСм/см, а наиболее предпочтительно от приблизительно 0,5 до приблизительно 3,0 мСм/см.

«Элюирующий буфер» используется для элюирования представляющего интерес антитела из твердой фазы. Используемый в данном описании элюирующий буфер имеет проводимость, значение которой в основном превышает значение проводимости второго промывочного буфера, что позволяет нужному продукту антитела элюироваться из катионообменного материала. Предпочтительно величина проводимости элюирующего буфера в основном превышает величину проводимости загрузочного буфера и каждого из предыдущих буферов, а именно уравновешивающего буфера, первого промывочного буфера и второго промывочного буфера. Термин «в основном превышающее значение» проводимости означает, что, например, буфер имеет проводимость, величина которой по меньшей мере в 2, 3, 4, 5 или 6 раз превышает величину проводимости (мСм/см) сравниваемой композиции или сравниваемого буфера. В одном из вариантов изобретения значение рН элюирующего буфера в основном равно значению рН уравновешивающего и/или второго промывочного буфера. рН используемого в данном описании элюирующего буфера предпочтительно составляет в пределах от приблизительно 5,0 до приблизительно 6,0, более предпочтительно приблизительно 5,5, а наиболее предпочтительно 5,5. Проводимость используемого элюирующего буфера, предпочтительно составляет в пределах от приблизительно 10 до приблизительно 100 мСм/см, более предпочтительно от приблизительно 12 до приблизительно 30 мСм/см, а наиболее предпочтительно от приблизительно 12 до приблизительно 20 мСм/см. Увеличение проводимости может быть достигнуто путем добавления в элюирующий буфер соли, такой как хлорид натрия, ацетат натрия и хлорид калия. Элюирующий буфер предпочтительно содержит от приблизительно 100 до приблизительно 300 мМ NaCl, а более предпочтительно от приблизительно 150 до приблизительно 200 мМ NaCl, например приблизительно 175 мМ NaCl или приблизительно 160 мМ NaCl.

«Регенерирующий буфер» может быть использован в целях регенерации катионообменного материала для его повторного использования. Регенерирующий буфер имеет значения проводимости и/или рН, необходимые для удаления, в основном всех примесей и представляющего интерес антитела из катионообменного материала.

Термин «проводимость» означает способность водного раствора проводить электрический ток, проходящий между двумя электродами. В растворе ток возникает при транспорте ионов. Поэтому водный раствор, содержащий повышенное количество ионов, будет иметь более высокую проводимость. Основной единицей измерения проводимости является Сименс (или Ом-1), Ом-1 (мСм/см), и она может быть измерена с использованием приборов для измерения проводимости, таких как различные модели измерителей проводимости Orion. Поскольку электролитическая проводимость представляет собой способность ионов, присутствующих в растворе, проводить электрический ток, то проводимость данного раствора может быть изменена путем изменения концентрации ионов в данном растворе. Так, например, для получения желаемой величины проводимости может быть изменена концентрация забуферивающего вещества и/или концентрации соли (например, хлорида натрия, ацетата натрия или хлорида калия) в растворе. Для достижения желаемой величины проводимости предпочтительно изменяют концентрацию соли в различных буферах.

Термин «очистка» антитела, то есть выделение антитела из композиции, содержащий антитело и одну или несколько примесей, означает повышение степени чистоты антитела в данной композиции путем удаления (полного или частичного) по меньшей мере одного примесного вещества из данной композиции. «Стадия очистки» может представлять собой часть всего процесса очистки, приводящей к образованию «гомогенной» композиции. Используемый здесь термин «гомогенный» относится к композиции, содержащей по меньшей мере примерно 70 масс.%, предпочтительно по меньшей мере примерно 80 масс.%, более предпочтительно по меньшей мере примерно 90 масс.%, а еще более предпочтительно по меньшей мере примерно 95 масс.% представляющего интерес антитела по массе всей композиции.

Термин «связывание» молекулы с катионообменным материалом означает обработку молекулы катионообменным материалом в соответствующих условиях (при соответствующих значениях pH и/или проводимости), при которой данная молекула обратимо иммобилизуется в катионообменном материале или на катионообменном материале благодаря ионным взаимодействиям между молекулой и заряженной группой или заряженными группами указанного катионообменного материала.

Термин «промывка» катионообменного материала означает пропускание соответствующего буфера через катионообменный материал или поверх этого катионообменного материала.

Термин «элюирование» молекулы (например, антитела или примесей) из катионообменного материала означает удаление молекулы из этого материала.

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения, используемым очищаемым антителом является рекомбинантное антитело. «Рекомбинантное антитело» представляет собой антитело, продуцированное в клетке-хозяине, которая была трансформирована или трансфецирована нуклеиновой кислотой, кодирующей антитело, или которая продуцирует антитело в результате гомологичной рекомбинации. Используемые в данном описании термины «трансформация» и «трансфекция» являются взаимозаменяемыми и означают способ введения нуклеиновой кислоты в клетку. После трансформации или трансфекции нуклеиновая кислота может интегрироваться в геном клетки-хозяина, либо она может существовать в виде внехромосомного элемента. Термин «клетка-хозяин» включает клетку в клеточной культуре in vitro, а также клетку животного-хозяина. Методы рекомбинантного продуцирования полипептидов описаны в патенте США № 5534615, который, например, во всей своей полноте включен в настоящее описание в качестве ссылки.

«Вариант» или «вариант аминокислотной последовательности» исходного полипептида представляет собой полипептид, содержащий аминокислотную последовательность, отличающуюся от аминокислотной последовательности исходного полипептида. Вообще говоря, вариант имеет последовательность, которая по меньшей мере на 80%, предпочтительно по меньшей мере на 90%, более предпочтительно по меньшей мере на 95%, а наиболее предпочтительно по меньшей мере на 98% идентична последовательности нативного полипептида. Процент идентичности последовательностей определяют методом, описанным, например, Fitch et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80:1382-1386 (1983), с использованием версии алгоритма, описанного Needleman et al., J. Mol. Biol. 48:443-453 (1970), после выравнивания последовательностей на максимальную гомологию. Варианты аминокислотных последовательностей полипептида могут быть получены путем введения соответствующих нуклеотидных замен в ДНК, кодирующую полипептид, или путем пептидного синтеза. Такими вариантами являются, например, делеции, и/или инсерции, и/или замены остатков в аминокислотной последовательности представляющего интерес полипептида. Для получения конечной конструкции могут быть введены любые комбинации делеций, инсерций и замен при условии, что такая конечная конструкция будет обладать нужными свойствами. Аминокислотные замены могут также приводить к изменению посттрансляционного процессинга полипептида, такому как изменение числа или положения сайтов гликозилирования. Другими посттрансляционными модификациями являются гидроксилирование пролина и лизина, фосфорилирование гидроксильных групп серильных, треонильных или тирозильных остатков, метилирование α-аминогрупп боковых цепей лизина, аргинина и гистидина (T. E. Creighton, Proteins: Structure and Molecular Properties, W.H. Freeman & Co., San Francisco, pp.79-86 (1983)). Методы получения вариантов аминокислотных последовательностей полипептидов описаны, например, в патенте США № 5534615, который во всей своей полноте включен в настоящее описание в качестве ссылки.

Используемый в данном описании термин «антитело» употребляется в самом широком смысле и, в частности, охватывает моноклональные антитела (включая полноразмерные моноклональные антитела), поликлональные антитела, мультиспецифические антитела (например, биспецифические антитела) и фрагменты антител, при условии что они обладают нужной специфичностью связывания.

Используемое в данном описании антитело направлено против представляющего интерес «антигена». Предпочтительно антигеном является ценный с биологической точки зрения полипептид, и введение антитела млекопитающему, страдающему каким-либо заболеванием или расстройством, может давать терапевтический эффект у данного млекопитающего. Однако рассматриваются также антитела, направленные против неполипептидных антигенов (таких как опухолеассоциированные гликолипидные антигены; см. патент США 5091178). Если антиген представляет собой полипептид, то таким антигеном может быть трансмембранная молекула (например, рецептор) или лиганд, такой как фактор роста. Репрезентативными антигенами являются полипептиды, обсуждаемые выше. Предпочтительными молекулами-мишенями для антител, входящих в объем настоящего изобретения, являются полипептиды CD, такие как CD3, CD4, CD8, CD19, CD20 и CD34; члены семейства рецепторов HER, такие как рецептор EGF (HER1), рецептор HER2, HER3 или HER4; клеточно-адгезивыне молекулы, такие как интегрины LFA-I, Macl, pl50,95, VLA-4, ICAM-1, VCAM и av/b3, включая их α- или β-субъединицы (например, анти-CD11a, анти-CD18 или анти-CDl1b антитела); факторы роста, такие как VEGF; IgE; антигены группы крови; рецептор flk2/flt3; рецептор, ответственный за ожирение (OB); рецептор mpl; CTLA-4; полипептид C и т.п. Растворимые антигены или их фрагменты, необязательно конъюгированные с другими молекулами, могут быть использованы в качестве имунногенов для продуцирования антител. Для трансмембранных молекул, таких как рецепторы, фрагменты этих рецепторов (например, внеклеточный домен рецептора) могут быть использованы в качестве имунногена. Альтернативно, клетки, экспрессирующие трансмембранную молекулу, могут быть использованы в качестве имунногена. Такие клетки могут происходить от природного источника (например, раковых клеточных линий), либо такими клетками могут быть клетки, трансформированные рекомбинантными методами в целях экспрессии трансмембранной молекулы.

Примерами используемых в данном описании антител, подвергаемых очистке, являются, но не ограничиваются ими, анти-HER2 антитела, включая трастузумаб (HERCEPTIN®) (Carter et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89:4285-4289 (1992), патент США № 5725856) и пертузумаб (OMNITARGTM) (WO 01/00245); анти-CD20 антитела (см. ниже); анти-IL-8 антитела (St John et al., Chest, 103:932 (1993) и публикация международной патентной заявки № WO 95/23865); антитела против VEGF или рецептора VEGF, включая гуманизованные и/или аффинно-зрелые анти-VEGF антитела, такие как гуманизованное анти-VEGF антитело бевацизумаб huA4.6.1 (AVASTIN®) и ранибизумаб (LUCENTIS®) (Kim et al., Growth Factors, 7:53-64 (1992), публикации международных патентных заявок № WO 96/30046 и WO 98/45331, опубликованные 15 октября 1998); анти-PSCA антитела (WO 01/40309); анти-CD11a антитела, включая эфализумаб (RAPTIVA®) (патент США № 5622700, WO 98/23761, Steppe et al., Transplant Intl. 4:3-7 (1991), и Hourmant et al., Transplantation 58:377-380 (1994)); антитела, связывающиеся с IgE, включая омализумаб (XOLAIR®) (Presta et al., J. Immunol. 151:2623-2632 (1993), и публикация международной патентной заявки No. WO 95/19181; патент США № 5714338, выданный 3 февраля 1998, или патент США № 5091313, выданный 25 февраля 1992, заявка WO 93/04173, опубликованная 4 марта 1993, или международная заявка № PCT/US98/13410, поданная 30 июня 1998, патент США № 5714338); анти-CD18 антитела (патент США № 5622700, выданный 22 апреля 1997, или заявка WO 97/26912, опубликованная 31 июля 1997); антитела против рецептора Apo-2 (заявка WO 98/51793, опубликованная 19 ноября 1998); антитела против тканевого фактора (TF) (Европейский патент № 0420937 Bl, выданный 9 ноября 1994); антитела против α4-α7-интегринов (заявка WO 98/06248, опубликованная 19 февраля 1998); анти-EGFR антитела (например, химерное или гуманизованное антитело 225, цетуксимаб, ERBUTIX®, описанное в заявке WO 96/40210, опубликованной 19 декабря 1996); анти-CD3 антитела, такие как OKT3 (патент США № 4515893, выданный 7 мая 1985); анти-CD25 или анти-Tac антитела, такие как CHI-621 (SIMULECT®) и ZENAPAX® (см. патент США № 5693762, выданный 2 декабря 1997); анти-CD4 антитела, такие как антитело cM-7412 (Choy et al. Arthritis Rheum 39(1):52-56 (1996)); анти-CD52 антитела, такие как CAMPATH-1H (ILEX/Berlex) (Riechmann et al. Nature 332:323-337 (1988)); антитела против Fc-рецептора, такие как антитело M22, направленное против FcγRI, как описано в публикации Graziano et al. J. Immunol. 155(10):4996-5002 (1995); антитела против канцероэмбрионального антигена (CEA), такие как hMN-14 (Sharkey et al. Cancer Res. 55(23Suppl): 5935s-5945s (1995)); антитела против эпителиальных клеток молочной железы, включая антитела huBrE-3, hu-Mc 3 и CHL6 (Ceriani et al. Cancer Res. 55(23): 5852s-5856s (1995); и Richman et al. Cancer Res. 55(23 Supp): 5916s-5920s (1995)); антитела, которые связываются с клетками карциномы толстой кишки, такие как C242 (Litton et al. Eur. J. Immunol. 26(1):1-9 (1996)); анти-CD38 антитела, например, AT 13/5 (Ellis et al. J. Immunol. 155(2):925-937 (1995)); анти-CD33 антитела, такие как Hu M195 (Jurcic et al. Cancer Res. 55(23 Suppl):5908s-5910s (1995)) и CMA-676 или CDP771; антитела против EpCAM, такие как 17-1A (PANOREX®); анти-GpIIb/IIIa антитела, такие как абциксимаб или Fab-фрагмент c7E3 (REOPRO®); антитела против RSV, такие как MEDI-493 (SYNAGIS®); антитела против CMV, такие как PROTOVIR®; антитела против ВИЧ, такие как PRO542; антитела против вируса гепатита, такие как антитело против Hep B, OSTAVIR®; антитело CA 125 OvaRex; идиотипическое антитело против эпитопа GD3 BEC2; анти-