Антитела против фактора роста эндотелия сосудов (vegf)

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области иммунологии. Описаны антитела против VEGF, одно из которых содержит комплементарные регионы с аминокислотными последовательностями SEQ ID NO:1, 2, 3, 4, 6 и 7, другое содержит комплементарные регионы с аминокислотными последовательностями SEQ ID NO:1, 2, 3, 5, 6 и 7, раскрытыми в описании. Также описаны полинуклеотиды, кодирующие указанные антитела; экспрессионные векторы, содержащие указанные полинуклеотиды, и клетки-хозяева, предназначенные для получения антител по настоящему изобретению. Предложен способ получения антител против VEGF, включающий экспрессию вектора в клетке-хозяине и выделение антитела. Раскрыт способ получения иммуноконъюгата антитела против VEGF, включающий конъюгирование антитела с лекарством или цитотоксическим агентом. Описан способ обнаружения VEGF, включающий обнаружение комплекса VEGF-антитело против VEGF в биологическом образце. Кроме того, раскрыты композиции для лечения заболевания, ассоциированного с VEGF, одна из которых содержит эффективное количество антитела против VEGF, а другая - эффективное количество полинуклеотида, кодирующего указанное антитело. Также раскрыты способы: 1) лечения опухоли, рака или клеточно-пролиферативного заболевания, ассоциированного с VEGF; 2) ингибирования ангиогенеза у субъекта и 3) ингибирования сосудистой проницаемости; заключающиеся во введении субъекту эффективного количества антитела против VEGF по настоящему изобретению. Изобретение позволяет получить антитела против VEGF и применять их для лечения заболеваний, ассоциированных с VEGF. 14 н. и 17 з.п. ф-лы, 16 ил., 2 табл., 5 пр.

Реферат

Область, к которой относится изобретение

Данное изобретение в целом относится к выбранным полипептидным последовательностям и антителам против VEGF с целебными свойствами для применения в исследованиях, терапии и диагностике.

Предпосылки создания изобретения

Развитие сердечно-сосудистой системы является непременным требованием многих физиологических и патологических процессов. Для активного роста тканей, таких как эмбрионы и опухоли, требуется достаточное кровоснабжение. Эту потребность ткани удовлетворяют, продуцируя проангиогенные факторы, которые стимулируют образование новых кровеносных сосудов в процессе, называемом ангиогенезом. Образование сосудистых трубок является сложным, но упорядоченным (последовательным) биологическим событием, включающим все или многие из следующих стадий: а) эндотелиальные клетки (ЕС) образуются пролиферацией имеющихся ЕС или дифференцировкой клеток-предшественников; б) ЕС мигрируют и соединяются с образованием нитевидных структур; в) затем нити сосудов претерпевают тубулогенез с образованием сосудов с центральным просветом; г) имеющиеся нити или сосуды дают ростки, образуя вторичные сосуды; д) первоначальное сосудистое сплетение претерпевает дальнейшее ремоделирование и реструктурирование; и е) периэндотелиальные клетки рекрутируются, упаковываясь в эндотелиальные трубки, обеспечивающие сохранение и модуляторные функции сосудов; причем такие клетки включают перициты для небольших капилляров, клетки гладких мышц для сосудов большего размера и миокардиальные клетки в сердце. Hanahan, D, Science 277: 48-50 (1997); Hogan, В. L. & Kolodziej, P. A. Nature Reviews Genetics. 3: 513-23 (2002); Lubarsky, В & Krasnow, M. A. Cell. 112: 19-28 (2003).

Точно установлено, что ангиогенез играет роль в патогенезе различных расстройств. Эти расстройства включают солидные опухоли и метастазирование, атеросклероз, ретролентальную фиброплазию, гемангиомы, хроническое воспаление, внутриглазные неоваскулярные заболевания, такие как пролиферативные ретинопатии, например диабетическую ретинопатию, возрастную дегенерацию желтого пятна (AMD), неоваскулярную глаукому, иммунное отторжение трансплантированной ткани роговицы и других тканей, ревматоидный артрит и псориаз, Folkman et al., J, Biol. Chem., 267: 10931- 10934 (1992); Klagsbrun et al., Annu. Rev. Physiol. 53: 217-239 (1991); и Garner A., "Vascular diseases," В: Pathobiology of Ocular Disease. A Dynamic Approach, Garner A., Klintworth GK, eds., 2nd Edition (Marcel Dekker, NY, 1994), pp 1625-1710.

В процессе роста опухолей ангиогенез, по-видимому, отвечает за переход от гиперплазии к неоплазии и за доставку питательных веществ, необходимых для роста и метастазирования опухоли. Folkman et al., Nature 339: 58 (1989). Неоваскуляризация способствует предпочтительному росту и пролиферативной автономии опухолевых клеток по сравнению с нормальными клетками. Обычно опухоль начинается как единичная аберрантная клетка, которая может пролиферировать только до размера нескольких кубических миллиметров вследствие расстояния от доступного капиллярного ложа, и она может оставаться 'спящей' в отсутствие дальнейшего роста и диссеминации в течение продолжительного периода времени. Некоторые опухолевые клетки затем переключаются на ангиогенный фенотип ("ангиогенное переключение"), активируя эндотелиальные клетки, которые пролиферируют и созревают в новые капиллярные кровеносные сосуды. Эти вновь образовавшиеся кровеносные сосуды содействуют не только непрерывному росту первичной опухоли, но также дессименации (распространению) и повторной колонизации метастатических опухолевых клеток. Соответственно, наблюдается корреляция между плотностью микрососудов в опухолевых участках и продолжительностью жизни больных раком молочной железы, а также пациентов с некоторыми другими опухолями. Weidner., N. Engl. J. Med 324: 1-6 (1991); Horak et al. Lancet 340: 1120-1124 (1992); Macchiarini et al., Lancet 340: 145-146 (1992). Точные механизмы, которые контролируют ангиогенное переключение, не очень понятны, но полагают, что неоваскуляризация опухолевой массы является результатом "нетто-баланса" между множеством стимуляторов и ингибиторов ангиогенеза (Folkman, Nat Med 1(1): 27-31 (1995)).

Процесс развития сосудов тщательно регулируется. К настоящему времени показано, что значительное число молекул, главным образом, секретированных факторов, продуцируемых соседними клетками, регулируют дифференцировку, пролиферацию, миграцию и коалесценцию (соединение) ЕС клеток в нитеподобные (струноподобные) структуры. Например, определено, что сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) является ключевым фактором, принимающим участие в стимуляции ангиогенеза и индукции сосудистой проницаемости. Ferrara et al., Endocr. Rev. 18: 4-25(1997). Открытие того факта, что утрата даже одного VEGF аллеля приводит к эмбриональной летальности, указывает на незаменимую роль этого фактора в развитии и дифференцировке сосудистой системы. Показано, кроме того, что VEGF является важнейшим медиатором неоваскуляризации, связанной с опухолями и внутриглазными расстройствами. Ferrara et аl., Endocr. Rev, supra. мРНК VEGF сверхэкспрессируется (избыточно экспрессируется) большинством изученных человеческих опухолей. Berkman et al., J. Clin. Invest. 91: 153-159 (1993); Brown et al., Human Pathol 26: 86-91 (1995); Brown et al., Cancer Res. 53: 4727-4735 (1993); Mattern et al., Brit. J. Cancer 73: 931-934 (1996); Dvorak et al., Am. J. Pathol. 146: 1029-1039 (1995).

Также наблюдается высокая степень корреляции между уровнями концентрации VEGF в глазных жидкостях и наличием активной пролиферации кровеносных сосудов у пациентов с диабетом и другими типами связанной с ишемией ретинопатии. Aiello et al., N. Engl. J. Med. 331: 1480-1487 (1994). Помимо этого, исследования показали локализацию VEGF в хориоидальных неоваскулярных мембранах у пациентов, пораженных AMD. Lopez et al., Invest. Ophthalmol Vis. Sci. 37: 855-868 (1996).

Нейтрализующие антитела против VEGF подавляют рост различных человеческих опухолевых клеточных линий у "голых" мышей (Kim et al. Nature 362: 841-844 (1993); Warren et al., J. Clin. Invest. 95: 1789- 1797 (1995); Borgstrom et al., Cancer Res. 56: 4032-4039 (1996); Melnyk et al., Cancer Res. 56: 921-924 (1996)), а также ингибирует внутриглазной ангиогенез на моделях ишемии сетчатки. Adamis et al., Arch. Ophthalmol 114: 66-71 (1996). Следовательно, моноклональные антитела против VEGF или другие ингибиторы действия VEGF являются перспективными кандидатами для лечения опухолей и различных внутриглазных неоваскулярных заболеваний. Такие антитела описаны, например, в Европейской патентной заявке ЕР 817648, опубликованной 14 января 1998 года; и в Международных патентных заявках WO98/45331 и WO98/45332, обе опубликованы 15 октября 1998 года. Одно из антител против, бевацизумаб, одобрено FDA для применения в комбинации со схемой химиотерапии для лечения метастатического колоректального рака (CRC) и немелкоклеточного рака легкого (NSCLC). Бевацизумаб изучается во многих проводящихся клинических исследованиях для лечения различных признаков рака.

Известны также другие антитела против VEGF, антитела против Nrp1 и антитела против Nrp2, описанные, например, Liang el al., J Mol Biol 366, 815-829 (2007) и Liang et al., JBiol Chem 281, 951-961 (2006), Международная заявка РСТ WO2007/056470 и заявка РСТ No. PCT/US2007/069179, содержание этих патентных заявок вводится в данное описание ссылкой.

Сущность изобретения

Изобретение включает новые антитела против VEGF и их применение.

Изобретение включает ряд антител против VEGF. Например, охватывается антитело, которое связывается с VEGF, или его фрагмент, отличающееся тем, что антитело содержит шесть HVR (гипервариабельных областей), выбранных из:

(i) HVR-L1, содержащей аминокислотную последовательность X1X2RX3SL, причем HVR-L1 содержит 1, 2 или 3 замены в любой комбинации следующих положений: X1 обозначает G или А; Х2 обозначает V или I; и/или Х3 обозначает Т или R;

(ii) HVR-L2, содержащей аминокислотную последовательность DASSLA (SEQ ID NO:6);

(iii) HVR-L3, содержащей аминокислотную последовательность SYKSPL (SEQ ID NO:7);

(iv) HVR-H1, содержащей аминокислотную последовательность SISGSWIF (SEQ ID NO:1);

(v) HVR-H2, содержащей аминокислотную последовательность GAIWPFGGYTH (SEQ ID NO:2); и

(vi) HVR-Н3, содержащей аминокислотную последовательность RWGHSTSPWAMDY (SEQ ID NO:3).

В другом варианте изобретение включат антитело, которое связывается с VEGF, или его фрагмент, причем антитело содержит:

(1) HVR-H1, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:1;

(2) HVR-H2, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:2;

(3) HVR-Н3, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:3;

(4) HVR-L1, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:4;

(5) HVR-L2, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:6; и

(6) HVR-L3, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:7.

В другом варианте изобретение включат антитело, которое связывается с VEGF, или его фрагмент, причем антитело содержит:

(1) HVR-H1, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:1;

(2) HVR-H2, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:2;

(3) HVR-Н3, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:3

(4) HVR-L1, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:5;

(5) HVR- L2, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:6; и

(6) HVR-L3, содержащую аминокислотную последовательность SEQ ID NO:7.

В другом варианте изобретение включает антитело, которое связывается с VEGF, или его фрагмент, причем вариабельный домен легкой цепи антитела содержит аминокислотную последовательность SEQ ID NO:44 или SEQ ID NO:45.

В другом варианте изобретение включает антитело, которое связывается с VEGF, или его фрагмент, причем антитело против VEGF имеет вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:43, и вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:44 или 45. Еще в одном варианте изобретения антитело против VEGF имеет вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:43, и вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:44. Еще в одном варианте изобретения антитело против VEGF имеет вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:43, и вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:45.

В некоторых вариантах изобретения любое из вышеуказанных антител представляет собой моноклональное антитело. В одном варианте изобретения антитело представляет собой фрагмент антитела, выбранный из фрагмента Fab, Fab'- SH, Fv, scFv (Fab')2. В одном варианте изобретения антитело является гуманизированным антителом. Еще в одном варианте изобретения по меньшей мере участок каркасной последовательности представляет собой человеческую консенсусную каркасную последовательность.

Также охватываются полинуклеотиды, кодирующие любое из вышеуказанных антител, а также векторы, содержащие полинуклеотиды, и клетки-хозяева, содержащие векторы по изобретению. В одном варианте изобретения клетка-хозяин представляет собой эукариотическую клетку. В другом варианте изобретения клетка-хозяин представляет собой клетку СНО. Также охватывается способ получения антитела против VEGF. Например, способ содержит культивирование клетки-хозяина в условиях, пригодных для экспрессии полинуклеотида, кодирующего антитело, и выделение антитела.

В одном аспекте охватывается способ детекции VEGF в биологическом образце, причем этот способ включает контактирование биологического образца с антителом по изобретению в условиях, допускающих связывание антитела с VEGF, и определение, действительно ли образовался комплекс между антителом и VEGF. В одном варианте изобретения способ включает детекцию комплекса VEGF-антитело против VEGF в биологическом образце, причем аминокислотная последовательность антитела против VEGF содержит вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:43, и вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:44 или 45. Еще в одном варианте изобретения способ включает детекцию комплекса VEGF - антитело против VEGF в биологическом образце, причем аминокислотная последовательность антитела против VEGF содержит вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:43, и вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:44. Еще в одном варианте изобретения способ включает детекцию комплекса VEGF-антитело против VEGF в биологическом образце, причем аминокислотная последовательность антитела против VEGF содержит вариабельный домен тяжелой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:43, и вариабельный домен легкой цепи, содержащий аминокислотную последовательность SEQ ID NO:45. Еще в одном варианте изобретения антитело против VEGF имеет детектируемую метку.

Также охватываются фармацевтические композиции и способы лечения. Один аспект изобретения включает фармацевтическую композицию, содержащую антитело по изобретению и фармацевтически приемлемый носитель. Другой аспект изобретения включает способ лечения рака, например, этот способ заключается во введении индивидууму фармацевтической композиции, содержащей любое из вышеописанных антител. Раковые заболевания, которые можно лечить способами по изобретению, включают, но без ограничения, плоскоклеточный рак, мелкоклеточный рак легкого, немелкоклеточный рак легких, аденокарциному легких, плоскоклеточную карциному легких, рак брюшины, почечноклеточный рак, рак желудка, рак желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стромальные опухоли желудочно-кишечного тракта, рак поджелудочной железы, глиобластому, рак шейки матки, рак яичника, рак печени, рак мочевого пузыря, гепатому, рак молочной железы, рак толстой кишки, колоректальный рак, карциному эндометрия или матки, рак почки, рак предстательной железы, рак вульвы, рак щитовидной железы, гепатокарциному и различные типы рака головы и шеи, меланому, поверхностную меланому, меланому типа злокачественного лентиго, акральные лентигинозные меланомы, нодулярные (узловые) меланомы, В-клеточную лимфому, хронический лимфоцитарный лейкоз (CLL); острый лимфобластный лейкоз (ALL); волосистоклеточный лейкоз; хронический миелобластный лейкоз; посттрансплантационное лимфопролиферативное расстройство (PTLD); аномальную васкулярную пролиферацию, обусловленную факоматозами, отек, связанный с опухолями мозга, или синдром Мейгса. В некоторых вариантах изобретения подлежащие лечению опухоль, рак или клеточное пролиферативное расстройство представляют собой рак толстой кишки, рак легкого, рак молочной железы или глиобластому. Еще в одном варианте изобретения подлежащим лечению субъектом является человек.

Помимо этого, изобретение включает иммуноконъюгаты, содержащие антитело, конъюгированное с агентом, таким как лекарство или цитотоксический агент.

Краткое описание Фигур

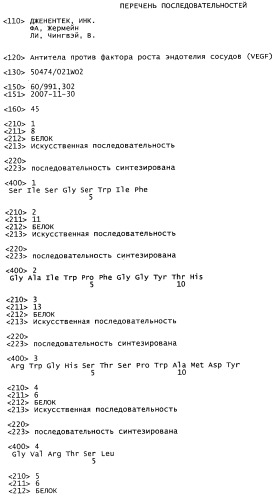

Фигура 1: Последовательности HVR петли тяжелой цепи и легкой цепи антител против VEGF. На фигурах показаны последовательности HVR тяжелой цепи, H1, H2 и Н3, и последовательности HVR легкой цепи, L1, L2 и L3. Используется следующая нумерация последовательностей: клон В20-4.1.1 (HVR-H1 имеет SEQ ID NO:1; HVR-H2 имеет SEQ ID NO:2; HVR-H3 имеет SEQ ID NO:3; HVR-L1 имеет SEQ ID NO:4; HVR-L2 имеет SEQ ID NO:6; HVR-L3 имеет SEQ ID NO:7); и клон В20- 4.1.1RR (HVR-H1 имеет SEQ ID NO:1; HVR-H2 имеет SEQ ID NO:2; HVR-H3 имеет SEQ ID NO:3; HVR-L1 имеет SEQ ID NO:5; HVR-L2 имеет SEQ ID NO:6; HVR-L3 имеет SEQ ID NO:7).

Нумерация положений аминокислот дается в соответствии с системой нумерации Kabat, как описано ниже.

Фигуры 2А и 2В: изображают типичные человеческие консенсусные каркасные последовательности акцептора для практического применения настоящего изобретения с идентификационными номерами последовательностей:

Консенсусные каркасные последовательности вариабельной области тяжелой цепи (VH)

человеческая консенсусная каркасная последовательность VH подгруппы I минус Kabat CDRs (SEQ ID NO:8),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VH подгруппы I минус удлиненные гипервариабельные области (SEQ ID NO:9-11),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VH подгруппы II минус Kabat CDRs (SEQ ID NO:12),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VH подгруппы II минус удлиненные гипервариабельные области (SEQ ID NO:13-15),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VH подгруппы III минус Kabat CDRs (SEQ ID NO:16),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VH подгруппы III минус удлиненные гипервариабельные области (SEQ ID NO:17-19),

человеческая каркасная последовательность VH акцептора минус Kabat CDRs (SEQ ID NO:20),

человеческая каркасная последовательность VH акцептора минус удлиненные гипервариабельные области (SEQ ID NO:21-22),

человеческая 2 каркасная последовательность VH акцептора минус Kabat CDRs (SEQ ID NO:23),

человеческая 2 каркасная последовательность VH акцептора минус удлиненные гипервариабельные области (SEQ ID NO:24-26).

Нумерация положений аминокислот дается в соответствии с системой нумерации Kabat, как описано ниже.

Фигура 3: изображает типичные человеческие консенсусные каркасные последовательности акцептора для практического применения настоящего изобретения с идентификационными номерами последовательностей:

Консенсусные каркасные последовательности вариабельной области легкой цепи (VH)

человеческая консенсусная каркасная последовательность VL каппа подгруппы I (SEQ ID NO:27),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VL каппа подгруппы II (SEQ ID NO:28),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VL каппа подгруппы III (SEQ ID NO:27),

человеческая консенсусная каркасная последовательность VL каппа подгруппы IV (SEQ ID NO:27).

Фигура 4: изображает последовательности каркасной области тяжелой и легкой цепей huMAb4D5-8. Цифры в верхнем индексе/жирным шрифтом показывают положения аминокислот по Kabat.

Фигура 5: изображает модифицированные/вариантные последовательности каркасной области тяжелой и легкой цепей huMAb4D5-8. Цифры в верхнем индексе/жирным шрифтом показывают положения аминокислот по Kabat.

Фигура 6: Аминокислотные последовательности участков L1, L2 и L3 HVR легкой цепи для антител против VEGF B20-4.1.1 и B20-4.1.1RR.

Фигура 7: Аминокислотные последовательности участков H1, H2 и Н3 HVR для антител против VEGF B20-4.1.1 и В20-4.1.1RR.

Фигура 8: изображает вариабельные области легкой цепи клонов антитела B20-4.1.1 (SEQ ID NO:44) и B20-4.1.1RR (SEQ ID NO:45).

Фигура 9: изображает вариабельные области тяжелой цепи клонов антитела B20-4.1.1 и B20-4.1.1 RR (SEQ ID NO:43).

Фигура 10: В таблице приводятся результаты кинетических измерений аффинности связывания В20 вариантов IgG с человеческим VEGF и мышиным VEGF. Человеческий или мышиный VEGF иммобилизуют до достижения примерно 60 относительных единиц.

Фигура 11: В таблице приводятся результаты кинетических измерений аффинности связывания В20 вариантов IgG с человеческим VEGF и мышиным VEGF. Человеческий или мышиный VEGF иммобилизуют до достижения примерно 1000 относительных единиц.

Фигура 12: Анализ включения тимидина на эндотелиальных клетках пупочной вены человека (HUVEC) показывает, что В20 варианты могут эффективно ингибировать пролиферацию клеток HUVEC.

Фигура 13: показывает воздействие B20-4.1.1 на индуцированную VEGF BRME пролиферацию.

Фигура 14: показывает воздействие B20-4.1.1 на рост опухоли у "голых" мышей с введенными в качестве ксенотрансплантата человеческими опухолевыми клетками (клетки А549), по измерению объема опухоли в течение периода лечения.

Фигура 15: показывает воздействие B20-4.1.1 на рост опухоли у "голых" мышей с введенными в качестве ксенотрансплантата человеческими опухолевыми клетками (клетки MDA-MB231), по измерению объема опухоли в течение периода лечения.

Фигура 16: показывает воздействие антитела авастина на индуцированную VEGF BRME пролиферацию. Ингибирования mVEGF не наблюдается при концентрации антитела авастина вплоть до 1500 нМ.

Подробное описание изобретения

Изобретение по данному описанию включает выделенные антитела, которые связываются с VEGF, и их применение. Изобретение также включает фармацевтические композиции, а также способы лечения.

Помимо этого, изобретение включает способы получения антител против VEGF и полинуклеотидов, кодирующих антитела против VEGF.

Общие методы

Методы и процедуры, представленные или цитируемые в данном описании, в целом понятны и применяются обычно специалистами в данной области техники с использованием традиционной методологии, например с использованием основной методологии, описанной в Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual 3rd. edition (2001) Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. Current Protocols in Molecular Biology (F. M. Ausubel, et al. eds., (2003)); серия Methods in Enzymology (Academic Press, Inc.): PCR 2: A Practical Approach (M. J. MacPherson, B. D. Hames and G. R. Taylor eds. (1995)), Harlow and Lane, eds. (1988) Antibodies, A Laboratory manual, and Animal cell culture (R. I. Freshney, ed. (1987)); Oligonucleotide Synthesis (M. J. Gait, ed., 1984); Methods in Molecular Biology, Humana Press; Cell Biology: A Laboratory Notebook (J. E. Cellis, ed., 1998) Academic Press; Animal Cell Culture (R. I. Freshney), ed., 1987); Introduction to Cell and Tissue Culture (J. P. Mather and P. E. Roberts, 1998) Plenum Press; Cell and Tissue Culture: Laboratory Procedures (A. Doyle, J. B. Griffiths, and D. G. Newell, eds., 1993-8) J. Wiley and Sons; Handbook of Experimental Immunology (D. M. Weir and C. C. Blackwell, eds.); Gene Transfer Vectors for Mammalian Cells (J. M. Miller and M. P. Calos, eds., 1987); PCR: The Polymerase Chain Reaction, (Mullis et al., eds., 1994); Current Protocols in Immunology (J. E. Coligan et al., eds., 1991); Short Protocols in Molecular Biology (Wiley and Sons, 1999); Immunobiology (C. A. Janeway and P. Travers, 1997); Antibodies (P. Finch, 1997); Antibodies: A Practical Approach (D. Catty., ed., IRL Press, 1988-1989); Monoclonal Antibodies: A Practical Approach (P. Shepherd and C. Dean, eds., Oxford University Press, 2000); Using Antibodies: A Laboratory Manual (E. Harlow and D. Lane (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1999)); The Antibodies (M, Zanetti and J. D. Capra, eds., Harwood Academic Publishers, 1995); и Cancer: Principles and Practice of Oncology (V. T. DeVita et al., eds., J.B. Lippincott Company, 1993).

Определения

С целью интерпретации данного описания ниже приводятся определения и всякий раз, когда это уместно, термины, применяемые в единственном числе, включают множественное число и наоборот. В том случае, когда любое определение, представленное ниже, вступает в конфликт с любым документом, вводимым в данное описание в качестве ссылки, представленное ниже определение является господствующим.

Термин "антитело" применяется в широком смысле и конкретно охватывает моноклональные антитела (включая полноразмерные моноклональные антитела), поликлональные антитела, полиспецифические антитела (например, биспецифические антитела) и фрагменты антител при условии, что они проявляют нужную биологическую активность,

Термин "моноклональное антитело" по данному описанию относится к антителу, полученному из популяции практически гомогенных антител, т.е. отдельные антитела, составляющие популяцию, являются идентичными за исключением возможных мутаций, например природных мутаций, которые могут присутствовать в минорных количествах. Таким образом, определение "моноклональное" указывает на характер антитела, не являющегося смесью отдельных антител. В некоторых вариантах изобретения такое моноклональное антитело обычно включает антитело, содержащее полипептидную последовательность, которая связывает мишень, причем связывающая мишень полипептидная последовательность получена способом, который включает отбор единственной связывающей мишень полипептидной последовательности из множества полипептидных последовательностей. Например, процесс отбора может представлять собой отбор уникального клона из множества клонов, такого как пул клонов гибридомных клеток, клонов фагов или клонов рекомбинантной ДНК. Следует понимать, что выбранную связывающую мишень последовательность можно дополнительно изменять, например, для повышения аффинности к мишени, для гуманизации последовательности, связывающей мишень, для повышения ее продуцирования в клеточной культуре, для снижения ее иммуногенности in vivo, для создания полиспецифического антитела и т.п. и что антитело, содержащее измененную последовательность, связывающую мишень, также является моноклональным антителом по данному изобретению. В отличие от препаратов поликлонального антитела, которые обычно включают различные антитела, специфические к различным детерминантам (эпитопам), каждое моноклональное антитело препарата моноклонального антитела специфично к единственной детерминанте на антигене. Помимо специфичности, препараты моноклинального антитела имеют то преимущество, что они обычно не имеют примесей других иммуноглобулинов.

Определение "моноклональный" указывает на свойство антитела, как полученного из практически гомогенной популяции антител, а не на то, что антитело должно быть получено каким-либо конкретным способом. Например, моноклональные антитела для применения в соответствии с настоящим изобретением можно получать различными методами, включая, например, метод гибридом (например, Kohler and Milstein, Nature, 256: 495-97 (1975); Hongo et al., Hybridoma, 14 (З): 253-260 (1995), Harlow et al., Antibodies: A Laboratory Manual, (Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2nd ed. 1988); Hammerling et al., в: Monoclonal Antibodies and T-Cell Hybridomas 563-681 (Elsevier, N.Y., 1981)), методы рекомбинантной ДНК (см., например, патент США No. 4816567), методы фагового дисплея (см., например, Clackson el al., Nature, 352: 624-628 (1991); Marks et al., J. Mol. Biol. 222: 581-597 (1992); Sidhu et al., J. Mol. Biol. 338(2): 299- 310 (2004); Lee et al., J. Mol. Biol. 340(5): 1073-1093 (2004); Fellouse, Proc, Natl. Acad. Sci. USA 101(34): 12467-12472 (2004); и Lee et al., J. Immunol. Methods 284(1-2): 119-132 (2004), и методы получения человеческих или подобных человеческим антител в организме животных, которые содержат часть или все локусы человеческого иммуноглобулина или гены, кодирующие последовательности иммуноглобулина человека (см., например, Международные патентные заявки WO 1998/24893; WO 1996/34096; WO 1996/33735; WO 1991/10741; Jakobovits et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 2551 (1993); Jakobovits et al. Nature 362: 255-258 (1993); Bruggemann et al., Year in Immunol. 7: 33 (1993); патенты США No. 5545807; 5545806; 5569825; 5625126; 5633425; и 5661016; Marks et al., Bio/Technology 10: 779-783 (1992); Lonberg et al., Nature 368: 856-859 (1994); Morrison, Nature 368: 812-813 (1994); Fishwild et al. Nature Biotechnol 14: 845-851 (1996); Neuberger, Na.ture Biotechnol 14: 826 (1996); и Lonberg and Huszar, Intern. Rev. Immunol. 13: 65-93 (1995).

Моноклональные антитела по данному описанию конкретно включают "химерные" антитела, в которых участок тяжелой и/или легкой цепи идентичен или гомологичен соответствующим последовательностям антител, полученных от конкретного вида или относящихся к конкретному классу или подклассу антител, тогда как остаток цепи (цепей) идентичен или гомологичен соответствующим последовательностям антител, полученных от другого вида или относящихся к другому классу или подклассу антител, а также фрагменты таких антител при условии, что они проявляют заданную биологическую активность (см., например, патент США No. 4816567; и Morrison et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81: 6851-6855 (1984)). Химерные антитела включают приматизированные (Primatized®) антитела, в которых антигенсвязывающая область антитела образована из антитела, полученного, например, иммунизацией макаков представляющим интерес антигеном.

"Гуманизированными" формами антител нечеловеческого происхождения (например, мышиных антител) являются химерные антитела, которые содержат минимальную последовательность, образованную из нечеловеческого иммуноглобулина. В одном варианте изобретения гуманизированное антитело является человеческим иммуноглобулином (антитело реципиента), в котором остатки HVR реципиента заменены на остатки HVR вида, отличного от человека (антитело донора), такого как мышь, крыса, кролик или нечеловеческий примат, обладающим заданной специфичностью, аффинностью и/или способностью. В некоторых примерах остатки FR человеческого иммуноглобулина заменены на соответствующие остатки иммуноглобулина нечеловеческого происхождения. Помимо этого, гуманизированные антитела могут содержать остатки, отсутствующие в антителе реципиента или в антителе донора. Эти модификации можно осуществить для дальнейшего уточнения характеристик антитела. Как правило, гуманизированное антитело содержит практически все или по меньшей мере один, обычно два, вариабельных домена, в которых все или практически все гипервариабельные петли соответствуют гипервариабельным петлям иммуноглобулина нечеловеческого происхождения, а все или практически все FR представляют собой FR последовательности человеческого иммуноглобулина. Гуманизированное антитело, необязательно, также содержит по меньшей мере участок константной области иммуноглобулина (Fc), как правило, человеческого иммуноглобулина. Более подробно это описано, например, в Jones et al., Nature 321: 522-525 (1986); Riechmann et al., Nature 332: 323-329 (1988); и Presta, Curr. Op. Struct. Biol. 1: 593-596 (1992). См. также, например, Vaswani and Hamilton, Ann, Allergy, Asthma & Immunol. 1: 105-115 (1998); Harris, Biochem. Soc. Transactions 23: 1035-1038 (1995); Hurle and Gross, Curr. Op. Biotech. 5: 428-433 (1994); и патенты США No. 6982321 и 7087409.

"Человеческое антитело" представляет собой антитело, имеющее аминокислотную последовательность, которая соответствует последовательности антитела, продуцируемого (вырабатываемого) человеком, и/или получено любым из методов получения человеческих антител, раскрываемых в данном описании. Это определение человеческого антитела определенно исключает гуманизированное антитело, содержащее антигенсвязывающие остатки антитела нечеловеческого происхождения. Человеческие антитела можно продуцировать различными методами, известными в уровне техники, включая фаг-дисплейные библиотеки. Hoogenboom and Winter, J. Mol. Biol., 227: 381 (1991); Marks et al., J. Mol, Biol., 222: 581 (1991). Доступными методами получения человеческих моноклональных антител являются методы, описанные в Cole et al., Monoclonal Antibodies and Cancer Therapy, Alan R. Liss, p.77 (1985); Boerner et al., J, Immunol, 147(1): 86-95 (1991). См. также van Dijk and van de Winkel, Curr. Opin. Pharmacol, 5: 368-74 (2001). Человеческие антитела можно получать, вводя антиген трансгенному животному, которое модифицировано таким образом, чтобы продуцировать такие антитела в ответ на заражение антигеном, но эндогенные локусы которого заблокированы, например, иммунизированные XenoMice (см., например, патенты США No. 6075181 и 6150584, относящиеся к технологии XenoMouse™). См. также, например, Li et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103: 3557-3562 (2006) о человеческих антителах, получаемых по методу гибридом на основе человеческих В-клеток.

"Зависимое от вида антитело" представляет собой антитело, обладающее повышенной аффинностью связывания с антигеном из млекопитающего первого вида, чем к гомологу этого антигена из млекопитающего второго вида. Обычно зависящее от вида ("видозависимое") антитело "специфически связывается" с человеческим антигеном (т.е. имеет величину аффинности связывания (Kd) не выше чем примерно 1×10-7 М, предпочтительно, не выше чем примерно 1×10-8 М и, наиболее предпочтительно, не выше чем примерно 1×10-9 М), но проявляет аффинность связывания с гомологом антигена из второго, отличного от человека, вида млекопитающего по меньшей мере примерно в 50 раз, или по меньшей мере примерно в 500 раз, или по меньшей мере примерно в 1000 раз слабее, чем его аффинность связывания с человеческим антигеном. "Видозависимое" антитело может относиться к любому из различных типов антител по определению выше, но, предпочтительно, является гуманизированным или человеческим антителом.

Выражения "мутант антитела" ("мутантное антитело") или "вариант антитела" по данному описанию относятся к варианту аминокислотной последовательности "видозависимого" антитела, в котором один или более аминокислотных остатков видозависимого антитела модифицированы. Последовательность таких мутантов обязательно имеет менее чем 100%-ную идентичность или сходство с видозависимым антителом. В одном варианте изобретения мутант антитела имеет аминокислотную последовательность, имеющую по меньшей мере 75%-ную идентичность или сходство с аминокислотной последовательностью вариабельного домена либо тяжелой, либо легкой цепи видозависимого антитела, в другом варианте по меньшей мере 80%, в другом варианте по меньшей мере 85%, в другом варианте по меньшей мере 90% и еще в одном варианте по меньшей мере 80%. Идентичность или сходство по отношению к последовательности определяется в данном описании как процентное содержание аминокислотных остатков в предполагаемой ("кандидатной") последовательности, которые идентичны (т.е. одинаковы) или сходны (т.е. аминокислотный остаток из той же группы в соответствии с обычными свойствами боковой цепи, см. ниже) с остатками "видозависимого" антитела, после выравнивания последовательностей и введения гэпов, если необходимо для достижения максимальной идентичности последовательностей, выраженной в процентах. Никакие N-концевые, C-концевые или внутренние удлинения, деления или инсерции в последовательности антитела вне вариабельного домена не должны быть созданы таким образом, чтобы влиять на идентичность или сходство последовательностей.

"Выделенное" антитело представляет собой антитело, которое идентифицировано и отделено и/или выделено от и/или из составляющих его естественного окружения. Загрязняющие компоненты (примеси) из его естественного окружения представляют собой материалы, которые могут помешать применению антитела для исследовательских, диагностических или терапевтических целей и могут включать ферменты, гормоны и другие белковые и небелковые растворенные вещества. В некоторых вариантах изобретения антитело очищено (1) до содержания антитела более чем 95% вес. по определению, например, методом Лоури, а в некоторых вариантах изобретения более чем 99% вес.; (2) до степени, достаточной для того, чтобы получить по меньшей мере 15 остатков N-концевой или внутренней аминокислотной последовательности, используя, например, секвенатор с вращающейся чашкой, или (3) до гомогенности методом SDS-PAGE в восстанавливающих или невосстанавливающих условиях, например, окрашивая Кумасси голубым или серебром. Выделенные антитела включают антитело in situ в рекомбинантных клетках, если отсутствует по меньшей мере один компонент из естественного окружения (среды). Обычно, однако, выделенное антитело получают, используя по меньшей мере одну стадию очистки.

"Нативные антитела" обычно представляют собой гетеротетрамерные гликопротеины с молекулярной массой около 150000 дальтон, состоящие из двух идентичных легких (L) цепей и двух идентичных тяжелых (Н) цепей. Каждая легкая цепь связана с тяжелой цепью одной ковалентной дисульфидной связью, хотя число дисульфидных связей в тяжелых цепях различных подтипов иммуноглобулинов варьируется. Каждая тяжелая и легкая цепь также содержит расположенные через регулярные промежутки внутрицепные дисульфидные мостики. Каждая тяжелая цепь имеет вариабельный домен на одном конце (VQ и константный домен на другом своем конце; константный домен легкой цепи выравнивается с первым константным доменом тяжелой цепи, а вариабельный домен легкой цепи выравнивается с вариабельным доменом тяжелой цепи. Полагают, что конкретные аминокислотные остатки образуют интерфейс (границу раздела) между вариабельными доменами легкой цепи и тяжелой цепи.

Выражение "вариабельная область" или "вариабельный домен" антитела относится к аминоконцевым доменам тяжелой или легкой цепи антитела. Вариабельный домен тяжелой цепи может обозначаться "VH", вариабельный домен легкой цепи может обозначаться "VL". Как правило, эти домены являются наиболее вариабельными (изменчивыми) участками антитела и содержат антигенсвязывающие сайты (сайты связывания антигена).

Термин "вариабельный" относится к тому факту, что некоторые участки вариабельных доменов сильно различаются в последовательностях различных антител и используются для связывания каждого конкретного антитела с его специфическим антигеном и специфичности каждого конкретного антитела к его специфическому антигену. Однако в вариабельных доменах антител вариабельность распределяется неравномерно. Она концентрируется в трех сегментах, называемых гипервариабельными областями (HVR), в вариабельных доменах как легкой, так и тяжелой цепи. Более высококонсервативные участки вариабельных доменов называются каркасными областями (FR). Каждый из вариабельных доменов нативной тяжелой и легкой цепей содержит четыре области FR, преимущественно имеющие конфигурацию бета-складок, связанных тремя HVR, которые образуют петли, связывающие бета-складчатые структуры, а в некоторых случаях образующие их часть. HVR в каждой цепи удерживаются вместе в тесной близости с помощью FR областей и, с HVR из другой цепи, содействуют образованию антигенсвязывающего сайта антител (см. Kabat et al. Sequences of Proteins of Immunological Interest, Fifth Edition, National Institute of Health, Bethesda, MD (1991)). Константные домены не участвуют непосредственно в связывании антитела с антигеном, но обнаруживают различные эффекторные функции, такие как участие антитела в антителозависимой клеточной токсичности.

"Легкие цепи" антител (иммуноглобулинов) позвоночных любого вида можно отнести к одному из двух четко различающихся типов, называемых каппа (κ) и лямбда (λ), в зависимости от аминокислотных последовательностей их константных доменов.

В зависимости от аминокислотных последовательностей константных доменов их тяжелых цепей антитела (иммуноглобулины) можно отнести к различным классам. Имеется пять основных классов иммуноглобулинов: IgA, IgD, Ig