Передающее устройство для передачи информации о состоянии шины и система контроля состояния шины

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к устройству передачи информации, устанавливаемому в полости шины и предназначенному для передачи информации о шине. Система контроля состояния шины содержит передающее устройство, принимающее устройство и блок контроля. Передающее устройство содержит датчик, получающий информацию о шине, представляющую данные о состоянии газа, которым заполнена полость шины, ограниченная шиной и ободом, передатчик и корпус. Передатчик обеспечивает беспроводную передачу полученной информации о шине. В корпусе заключены датчик и передатчик. В поверхности корпуса выполнено входное отверстие воздушного канала, соединяющего внутреннее пространство корпуса с полостью шины, причем это входное отверстие образовано в верхней части выпуклости, выступающей в одном направлении относительно поверхности корпуса. Площадь входного отверстия воздушного канала не превышает 0,4 мм2. Высота выпуклости составляет не менее 1 мм. При наличии контактной плоскости, находящейся в контакте с верхней частью и перпендикулярной направлению, в котором выступает выпуклость, площадь контакта между контактной плоскостью и верхней частью не превышает 30% площади входного отверстия. Обеспечивается получение и передача информации о шине. 6 н. и 19 з.п. ф-лы, 21 ил., 2 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к устройству передачи информации, устанавливаемому в полости шины и предназначенному для передачи информации о шине, и к системе контроля состояния шины, предназначенной для выявления отклонений от нормального состояния шины.

Уровень техники

Известны средства проверки и контроля, давления воздуха в шинах, установленных на транспортном средстве, обычно предназначенные для увеличения срока службы шин, улучшения износостойкости, уменьшения расхода топлива или улучшения плавности хода и улучшения управляемости. Для реализации этих целей предлагались различные системы контроля давления в шинах. Как правило, в подобных системах собирается информация о давлении воздуха в шине, установленной на колесе, в полости шины каждого колеса устанавливается передающее устройство для передачи информации, и для контроля давления воздуха в шине формируется информация о давлении воздуха в каждой шине, получаемая от передающего устройства.

При спускании шины часто применяется введение ремонтного состава для устранения проколов в полость между шиной и ободом колеса. Ввиду того, что ремонтный состав для устранения проколов является жидкостью, состав, вводимый в полость шины, представляет собой клеевой слой между передающим устройством, установленным в полости шины, и внутренней поверхностью шины, обращенной внутрь полости шины. В некоторых случаях состав отверждается, блокирует входное отверстие, проделанное в передающем устройстве, и оказывает влияние на результаты измерения давления воздуха.

Известно устройство контроля состояния колеса, предназначенное для решения данной проблемы и поддержания нормальных условий измерения путем предотвращения попадания посторонних веществ через блок передачи данных измерения (японская выложенная патентная заявка №2008-62730).

Конкретно, предложен клапан системы контроля давления в шине (TPMS, Tire Pressure Monitoring System) устройства анализа состояния колеса с механизмом открытия и закрытия блока передачи данных для открытия и закрытия отверстия для передачи данных, проделанного в корпусе. При проведении ремонтных работ по ликвидации прокола предотвращается попадание состава для устранения проколов в зону измерения через отверстие для передачи данных. Механизм открытия и закрытия блока передачи данных изготовлен из механических частей и содержит крышку с тороидальной винтовой пружиной, обеспечивающей открытие и закрытие отверстия для передачи данных под действием центробежной силы, воздействующей на колесо.

Кроме того, известны система контроля давления в шине и блок датчика давления в шине для обеспечения водителя информацией о возможном падении давления в шине после ликвидации прокола шины с применением ремонтного состава для устранения проколов (японская выложенная патентная заявка №2007-196834).

Конкретно, в каждую шину транспортного средства установлена система контроля давления в шине, оборудованная блоком датчика в составе датчика давления в шине и передатчика, принимающим устройством для получения радиоволн от блока датчика и блоком управления двигателем (ECU, Engine Control Unit) для выдачи предупреждающего сигнала при уменьшении уровня давления воздуха до пороговой величины или ниже ее. Система оборудована средствами обнаружения прокола, предназначенными для обнаружения прокола каждой из шин, и средствами распознавания применения ремонтного состава для устранения проколов в целях установления факта ремонта проколотой шины с использованием ремонтного состава для устранения проколов после определения факта прокола шины. По установленному факту применения ремонтного состава для устранения проколов шины блок управления двигателем не отключает предупреждающий сигнал даже при нормальном уровне давления в шине по датчику давления воздуха.

Ввиду того, что механизм открытия и закрытия блока передачи данных устройства, описанного в японской выложенной патентной заявке №2008-62730, содержит механические части, включающие крышку и тороидальную винтовую пружину, само устройство является сложным и дорогостоящим.

Из описания системы и блока японской выложенной патентной заявки №2007-196834 не следует, что информация о давлении в шине, измеренном после ремонта шины с применением ремонтного состава для устранения проколов, является корректной. Следовательно, выявить отклонение состояния шины от нормы после устранения прокола не представляется возможным

Раскрытие изобретения

Таким образом, целью настоящего изобретения является предложение передающего устройства, предназначенного, соответственно, для получения и передачи информации о шине, такой как информация о давлении в шине, даже после ликвидации прокола шины с применением ремонтного состава для устранения проколов, и системы контроля состояния шины, предназначенной для выявления отклонений от нормального состояния шины.

В первом аспекте изобретения предлагается передающее устройство, устанавливаемое в полости шины для передачи информации о состоянии шины.

Устройство содержит следующие компоненты: датчик, получающий информацию о шине, представляющую данные о состоянии газа, которым заполнена полость шины, ограниченная шиной и ободом; передатчик, обеспечивающий беспроводную передачу полученной информации о шине; и корпус, в котором заключены датчик и передатчик.

В поверхности корпуса выполнено входное отверстие воздушного канала, соединяющего внутреннее пространство корпуса с полостью шины.

Это входное отверстие образовано в верхней части выпуклости, выступающей в одном направлении относительно поверхности корпуса. Площадь входного отверстия воздушного канала не превышает 0,4 мм2.

Высота выпуклости составляет не менее 1 мм.

При наличии контактной плоскости, находящейся в контакте с верхней частью и перпендикулярной направлению, в котором выступает выпуклость, площадь контакта между контактной плоскостью и верхней частью не превышает 30% от площади входного отверстия.

В профильном разрезе выпуклости, сделанном вдоль плоскости, параллельной направлению выпуклости и проходящей через центр входного отверстия, угол наклона отрезка прямой к поверхности корпуса обычно составляет от 30 до 90 градусов, причем отрезок прямой получен соединением воображаемой прямой линией точки основания выпуклости с точкой верхней части, наиболее удаленной от центра.

Входное отверстие представляет собой наружный конец воздушного канала, обращенный в полость шины. При том, что входное отверстие воздушного канала является наружным отверстием, внутреннее отверстие воздушного канала, выходящее во внутреннее пространство, как правило, имеет бóльшую площадь, чем наружное отверстие.

Высота защитной стенки, сформированной на поверхности корпуса, составляет, как правило, 70-130% от высоты выпуклости относительно поверхности корпуса.

Путем частичного углубления корпуса может быть сформирована ниша, в которой располагается выпуклость, при этом глубина ниши составляет 70-130% от высоты выпуклости.

Во втором аспекте изобретения предлагается система контроля состояния шины.

Система содержит следующие компоненты: передающее устройство, принимающее устройство и блок контроля.

Передающее устройство содержит датчик, который получает информацию о шине, представляющую данные о состоянии газа, которым заполнена полость шины, ограниченная шиной и ободом; передатчик, обеспечивающий беспроводную передачу полученной информации о шине; и корпус, в котором заключены датчик и передатчик.

В поверхности корпуса выполнено входное отверстие воздушного канала, соединяющего внутреннее пространство корпуса с полостью шины.

Это входное отверстие образовано в верхней части выпуклости, выступающей в одном направлении относительно поверхности корпуса. Площадь входного отверстия воздушного канала не превышает 0,4 мм2.

Высота выпуклости составляет не менее 1 мм.

При наличии контактной плоскости, находящееся в контакте с верхней частью и перпендикулярной направлению, в котором выступает выпуклость, площадь контакта между контактной плоскостью и верхней частью не превышает 30% от площади входного отверстия.

Принимающее устройство получает информацию от передатчика.

Блок контроля устанавливает наличие отклонения от нормального состояния шины и на основе информации о шине информирует о полученном результате.

Краткое описание чертежей

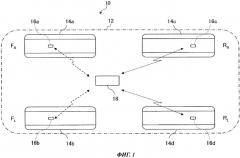

Фиг.1 показывает общий вид системы контроля давления в шинах, которая является первым вариантом осуществления системы контроля давления в шинах.

Фиг.2 иллюстрирует вариант реализации способа крепления в полости шины передающего устройства, приведенного на фиг.1.

Фиг.3 показывает перспективный вид всего устройства, в котором передающее устройство, приведенное на фиг.2, соединено с вентилем шины.

Фиг.4 показывает передающее устройство в разрезе по линии сечения А-А, приведенной на фиг.3.

Фиг.5 показывает структурную электрическую схему передающего устройства, приведенного на фиг.1.

Фиг.6 показывает структурную электрическую схему системы контроля, приведенного на фиг.1.

Фиг.7А и 7 В иллюстрируют вариант геометрической формы выпуклости.

Фиг.8А-8С иллюстрируют другие варианты геометрической формы выпуклости.

Фиг.9А-9С иллюстрируют прочие варианты геометрической формы выпуклости.

Фиг.10A-10D иллюстрируют другие конфигурации выпуклости первого варианта осуществления изобретения.

Фиг.11 показывает разрез второго варианта осуществления передающего устройства, используемого в системе контроля давления в шине.

Фиг.12 иллюстрирует внутреннее пространство передающего устройства, приведенного на фиг.11.

Фиг.13А и 13 В иллюстрируют вариант пространства резервуара, отличного от пространства резервуара, приведенного на фиг.12.

Фиг.14 иллюстрирует другой вариант воздушного канала передающего устройства, приведенного на фиг.11.

Фиг.15 иллюстрирует вариант выпуклости передающего устройства, приведенного на фиг.11.

Фиг.16А и 16В иллюстрируют варианты внутреннего пространства, отличного от внутреннего пространства, приведенного на фиг.11.

Фиг.17 показывает общий перспективный вид третьего варианта осуществления передающего устройства.

Фиг.18 показывает разрез передающего устройства, приведенного на фиг.17.

Фиг.19 показывает перспективный вид выпуклости и защитных стенок, сформированных на поверхности корпуса передающего устройства, приведенного на рис.17.

Фиг.20 показывает перспективный вид варианта формы корпуса, в который заключена выпуклость четвертого варианта осуществления передающего устройства.

Фиг.21 показывает разрез другого варианта передающего устройства четвертого варианта осуществления изобретения.

Осуществление изобретения

Ниже приводится подробное описание передающего устройства и системы контроля состояния шины настоящего изобретения.

На фиг.1 показан общий обзорный вид системы (10) контроля давления в шинах, которая является вариантом осуществления системы контроля состояния шины.

Первый вариант осуществления изобретения: общие сведения о системе контроля давления в шине

Система (10) контроля давления в шине (здесь и далее именуемая «системой») устанавливается на транспортном средстве (12). Система (10) содержит устройства (16а), (16b), (16с) и (16d) передачи информации о давлении воздуха (здесь и далее именуемые «передающими устройствами»), встраиваемые в соответствующие полости шин (14а), (14b), (14с) и (14d) соответствующих колес транспортного средства (12), а также устройство (18) контроля.

Все передающие устройства (16а), (16b), (16с) и (16d) фиксируют информацию о шине, то есть о давлении воздуха, которым наполнены полости, ограниченные шинами и ободами, и обеспечивают беспроводную передачу информации о шине в устройство (18) контроля. Здесь и далее для одновременного описания всех передающих устройств (16а), (16b), (16с) и (16d) передающие устройства (16а), (16b), (16с) и (16d) объединены в единую категорию - передающие устройства (16).

Первый вариант осуществления изобретения: конструкция передающего устройства

На фиг.2 проиллюстрирован вариант реализации способа крепления передающего устройства (16) в полости шины. На фиг.3, соответственно, показан перспективный вид всего устройства, причем передающее устройство (16), приведенное на фиг.2, соединено с вентилем (20) шины.

Передающее устройство (16) установлено на конце вентиля (20) шины, проходящего сбоку полости шины, расположено и закреплено в полости шины путем механического крепления вентиля (20) шины на ободе (19).

На фиг.4 показано передающее устройство (16) в разрезе по линии сечения А-А, приведенной на фиг.3. Как показано на фиг.4, передающее устройство (16) содержит корпус (22) и электрическую схему (24), установленную в корпусе (22). Электрическая схема (24) содержит подложку (26), а также блок (28) датчика, передатчик (30), блок (32) обработки, секцию (34) питания и антенну (40) (см. фиг.5), установленные на подложке (26).

На фиг.5 показана структурная электрическая схема передающего устройства (16).

Блок (28) датчика содержит датчик (28а) давления воздуха и АЦП (28b). Датчик (28а) давления воздуха измеряет давление воздуха во внутреннем пространстве (35) корпуса (22) и выдает сигнал давления. Внутреннее пространство (35) в корпусе (22) соединяется с пространством полости шины через входное отверстие (42) и воздушный канал (36), проходящий через корпус (22) (см. фиг.4).

АЦП (28b) оцифровывает выходной сигнал давления, поступающий от датчика (28а) давления воздуха, и выдает данные о давлении.

Блок (32) обработки состоит из центральной секции (32а) обработки и секции (32b) памяти. Центральная секция (32а) обработки функционирует по программе, сохраненной в полупроводниковом запоминающем устройстве секции (32b) памяти. При обеспечении средствами питания и управления центральная секция (32а) обработки функционирует таким образом, что данные о давлении, представляющие собой информацию о давлении воздуха, получаемую от блока (28) датчика, передаются в устройство (18) контроля посредством передатчика (30) через определенные промежутки времени, например каждые пять минут. Идентификационная информация, специфическая для передающего устройства (16), предварительно сохраняется в секции (32b) памяти, при этом центральная секция (32а) обработки обеспечивает управление таким образом, что идентификационная информация и данные о давлении совместно передаются в устройство(18)контроля.

Секция (32b) памяти содержит ПЗУ для хранения программы, предназначенной для управления работой центральной секции (32а) обработки, и перезаписываемую энергонезависимую память, например ЭСППЗУ. Идентификационная информация, специфическая для передающего устройства (16), содержится в неперезаписываемой области секции (32b) памяти.

Передатчик (30) содержит колебательный контур (30а), схему (30b) модуляции и схему (30 с) усиления.

В колебательном контуре (30а) формируется сигнал несущей частоты, например, радиосигнал частотного диапазона 315 МГц.

Для формирования передаваемого сигнала в схеме (30b) модуляции производится модуляция сигнала несущей частоты с наложением данных о давлении, поступающих от центральной секции (32а) обработки, и идентификационной информации, специфической для передающего устройства (16). В качестве способов модуляции могут применяться следующие: амплитудная манипуляция (ASK, Amplitude Shift Keying), частотная модуляция (FM, Frequency Modulation), частотная манипуляция (FSK, Frequency Shift Keying), фазовая модуляция (PM,. Phase Modulation) и фазовая манипуляция (PSK, Phase Shift Keying).

Схема (30c) усиления осуществляет усиление сигнала, сформированного схемой (30b) модуляции, и беспроводную передачу передаваемого сигнала в устройство (18) контроля посредством антенны (40).

В качестве секции (34) питания для бесперебойного электроснабжения блока (28) датчика, передатчика (30) и блока (32) обработки применяется, например, аккумуляторная батарея.

Как показано на фиг.4, электрическая схема (24) находится внутри корпуса (22), в поверхности которого проделано входное отверстие (42), соединяющее внутреннее пространство (35) корпуса (22) с полостью шины.

В верхней части выпуклости (44), радиально выступающей наружу (вертикальное направление, согласно фиг.4) относительно поверхности корпуса (22), проделано входное отверстие (42), причем от входного отверстия (42) через всю выпуклость (44) проходит воздушный канал (36).

Входное отверстие (42) и выпуклость (44) описаны ниже.

Несмотря на то, что передающее устройство (16) в варианте осуществления изобретения фиксирует давление воздуха, которым наполнена полость шины, в зависимости от состояния шины получаемая информация о состоянии шины, кроме данных о давлении воздуха, может содержать данные о температуре воздуха в полости шины.

Более того, передающее устройство (16) может быть прикреплено не только к вентилю (20), но и непосредственно к внутренней поверхности шины, обращенной внутрь полости шины, или к поверхности обода (19), обращенного внутрь полости шины.

Первый вариант осуществления изобретения: конструкция устройства контроля

На фиг.6 показана структурная электрическая схема системы (18) контроля.

Устройство (18) контроля устанавливается, например, перед водительским сиденьем транспортного средства (12) и информирует водителя о давлении воздуха. Устройство (18) контроля содержит антенну (52), секцию (54) приема, приемный буфер (56), центральную секцию (58) обработки, секцию (60) памяти, секцию (62) выполнения, выключатель (64), секцию (66) управления изображением, секцию (68) изображения и секцию (70) питания.

Антенна (52) настраивается на частоту передачи передающего устройства (16), антенна (52) соединена с секцией (54) приема.

Секция (54) приема получает передаваемый сигнал предварительно заданной частоты, поступающий от передающего устройства (16), и извлекает данные о давлении и данные об идентификационной информации путем демодуляции. Эта часть данных передается в приемный буфер (56).

В приемном буфере (56) временно хранятся данные о давлении и данные об идентификационной информации, поступающие от секции (54) приема. Хранящиеся данные о давлении и данные об идентификационной информации передаются в центральную секцию (58) обработки в соответствии с направлением передачи данных центральной секции (58) обработки.

Центральная секция (58) обработки содержит ЦП и работает по программе, записанной в секции (60) памяти. Центральная секция (58) обработки контролирует давление воздуха в каждой из шин (14а)-(14d) по каждой части идентификационной информации, основанной на полученных данных о давлении и данных об идентификационной информации. Конкретно, центральная секция (58) обработки устанавливает наличие отклонения от нормального состояния шины и на основе информации о давлении оповещает о полученном результате. Отклонение от нормального состояния шины осуществляется, например, по факту падения давления воздуха до ненормально низкого уровня или по факту резкого падения за малый промежуток времени, что соответствует сдуванию шины.

Центральная секция (58) обработки выдает результат анализа в секцию (66) управления изображением, посредством которой результат анализа передается в секцию (68) изображения.

Кроме того, на основе информации от секции (62) выполнения и состояния выключателя 64 центральная секция (58) обработки инициализирует процесс передачи данных и остальные процессы, осуществляемые передающим устройством (16). Более того, на базе информации, поступающей от секции (62) выполнения, центральная секция (58) обработки может задавать условия, определяющие отклонение состояния шины от нормы.

Секция (60) памяти содержит ПЗУ для хранения программы, предназначенной для работы центральной секции (58) обработки, и перезаписываемую энергонезависимую память, например ЭСППЗУ. Таблица процесса передачи данных передающим устройством (16) заносится в секцию (60) памяти при изготовлении. Передающее устройство (16) и устройство (18) контроля на ранней стадии обмениваются данными друг с другом по вышеуказанному протоколу передачи данных. Таблица процесса передачи данных содержит следующую информацию: протокол передачи данных, скорость передачи данных в битах и формат данных, соответствующий идентификационной информации, специфической для передающего устройства (16). Параметры настройки данной информации могут произвольно меняться посредством ввода данных из секции (62) выполнения.

Секция (62) выполнения содержит устройство ввода, например клавиатуру, и предназначено для ввода разной информации и различных условий. Выключатель (64) предназначен для управления запуском инициализации центральной секции (58) обработки.

На основе результата анализа, поступающего от центральной секции (58) обработки, секция (66) управления изображением управляет секцией (68) изображения, выводящей на дисплей величину давления в шине, соответствующего точке монтажа в шине. При этом секция (66) управления изображением управляет выводом на дисплей информации посредством секции (68) изображения, в том числе, например, информации о проколе шины.

Секция (70) питания управляет электрическим питанием, поступающим от аккумуляторной батареи, установленной в транспортном средстве (12), и обеспечивает подвод питания требуемых уровней напряжения к соответствующим компонентам устройства (18) контроля.

Передающее устройство (16) и устройство (18) контроля формируются согласно вышеприведенному описанию.

Первый вариант осуществления изобретения: выпуклость передающего устройства

На поверхности корпуса (22) передающего устройства (16) находится выпуклость (44) (см. фиг.4), в которой, как описано выше, проделан воздушный канал (36) с входным отверстием (42). Ниже приведено подробное описание входного отверстия (42), выпуклости (44) и воздушного канала (36).

Внутреннее пространство (35) корпуса (22) соединяется с полостью шины через входное отверстие (42) и воздушный канал (36). Входное отверстие (42) проделано на верхней части выпуклости (44), причем его направление относительно поверхности корпуса (22) не меняется.

Выпуклость (44) выступает в одном направлении относительно поверхности корпуса (22). Площадь входного отверстия (42) не превышает 0,4 мм2. Кроме того, существует (может быть задана) контактная плоскость, соприкасающаяся с верхней частью выпуклости (44) и перпендикулярная направлению выступа выпуклости (44), при этом площадь контакта между контактной плоскостью и верхней частью не превышает 30% от площади входного отверстия. Высота выпуклости (44) составляет не менее 1 мм. Высота любой выпуклости (44) в вариантах осуществления изобретения, описанных далее, составляет не менее 1 мм.

Более того, в профильном разрезе выпуклости (44), сделанном вдоль плоскости, параллельной направлению выпуклости (44) (вертикальное направление, согласно фиг.4) и проходящей через центр входного отверстия (42), угол q наклона отрезка прямой к поверхности корпуса (22) обычно составляет от 30 до 90 градусов, причем отрезок прямой получен соединением воображаемой прямой линией точки основания выпуклости с точкой верхней части (точкой верхней части, наиболее удаленной от центра входного отверстия (42)) выпуклости (44). Угол q наклона составляет, как правило, не менее 45 градусов. Причина выбора угла q наклона менее 90 градусов состоит в том, что при угле q наклона, равном или превышающем 90 градусов, площадь верхней части выпуклости (44) становится большой по сравнению с площадью входного отверстия, при этом увеличивается вероятность прилипания ремонтного состава для устранения проколов к верхней части, что может сопровождаться закрытием входного отверстия (42) и блокировкой воздушного канала (36).

На фиг.7А показан перспективный вид выпуклости (44), приведенной на фиг.4. На фиг.7 В показан разрез выпуклости (44), сделанный вдоль плоскости, проходящей через центр входного отверстия (42).

Как следует из профильного разреза на фиг.7 В, выпуклость (44) имеет форму усеченного конуса, образующая которого наклонена под фиксированным углом. На данном профильном разрезе воображаемая прямая (44 с), соединяющая точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклости (44), совпадает с прямолинейной образующей выпуклости (44), наклоненной под фиксированным углом. Угол q наклона прямой (44 с) к поверхности корпуса (22) составляет от 30 до 90 градусов. Входное отверстие (42) соединяется с воздушным каналом (36), проходящим через стенку корпуса (22).

Как описано выше, выпуклость (44) формируется на поверхности корпуса (22), а входное отверстие (42) проделывается в верхней части выпуклости (44) для предотвращения прилипания ремонтного состава для устранения проколов, вводимого при проколе шины в полость шины для ликвидации прокола, по периферии входного отверстия (42), проделанного в корпусе (22). Более того, при разбрызгивании ремонтного состава для устранения проколов и его прилипании к входному отверстию (42) поверхностное натяжение препятствует попаданию состава для устранения проколов из входного отверстия (42) в воздушный канал (36).

При проколе шины в полость шины вводится ремонтный состав для устранения проколов в объеме несколько сотен миллилитров, в результате чего при вращении шины ремонтный состав для устранения проколов попадает в отверстие по месту прокола, заполняет его и отверждается в нем. Однако вследствие вращения шины излишки жидкого состава для устранения проколов разбрызгиваются в полости шины и прилипают к внутренней поверхности шины и к поверхности передающего устройства. При этом воздушный канал (36), проделанный в корпусе (22), может оказаться заблокированным. Таким образом, согласно варианту осуществления изобретения, входное отверстие (42), соединенное с воздушным каналом (36), проделано в верхней части выпуклости (44), в силу чего снижается вероятность прилипания ремонтного состава для устранения проколов по периферии входного отверстия (42) и, следовательно, имеется возможность предотвратить блокировку воздушного канала (36) ремонтным составом для устранения проколов.

Кроме того, так как площадь входного отверстия (42) не превышает 0,4 мм2, имеется возможность предотвратить попадание ремонтного состава для устранения проколов в воздушный канал (36) во входное отверстие (42) даже при прилипании ремонтного состава для устранения проколов по периферии входного отверстия (42).

Максимальная высота выпуклости (44), как правило, составляет 5 мм. При превышении максимального значения высоты выпуклости существует большая вероятность, что выпуклость (44) может стать помехой при монтаже вентиля шины, креплении шины к ободу или снятии шины с обода. Так как входное отверстие (42) обращено наружу, в радиальном направлении относительно шины, ремонтный состав для устранения проколов при вращении шины (14) под действием центробежной силы разбрызгивается наружу, в радиальном направлении относительно шины. Таким образом, попадание ремонтного состава для устранения проколов в воздушный канал (36) через входное отверстие (42) крайне маловероятно.

В вариантах, изображенных на фиг.7А и 7 В, верхняя часть выпуклости (44) представлена контурной линией, соответствующей кромке входного отверстия (42). Таким образом, прилипание ремонтного состава для устранения проколов к верхней части за пределами входного отверстия крайне маловероятно, а также мала вероятность блокировки входного отверстия (42) и воздушного канала (36) ремонтным составом для устранения проколов.

Кроме того, материал образующей поверхности, сечение которого представлено наклонной образующей, соединяющей точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклости (44), как правило, обладает водоотталкивающим свойством. В качестве водоотталкивающих материалов образующей поверхности используются следующие: смола на силиконовой основе, смола на фторопластовой основе, модифицированная смола, полученная прививкой органосилильной группы или фторалкильной группы, и др. Возможен вариант, при котором материал образующей поверхности содержит микроскопические шероховатости, обладающие водоотталкивающим эффектом. Применение водоотталкивающего материала в качестве материала образующей поверхности снижает вероятность прилипания ремонтного состава для устранения проколов к образующей поверхности, что позволяет уменьшить вероятность блокировки входного отверстия (42) и воздушного канала (36).

Как правило, внутренняя поверхность входного отверстия (42) и внутренняя поверхность воздушного канала (36), соединяющаяся с внутренней поверхностью входного отверстия (42), также изготавливаются из материала, обладающего водоотталкивающим свойством.

Выпуклость (44), кроме формы усеченного конуса, может иметь одну из форм, соответствующих профильным разрезам, показанным на фиг.8А-8С.

Как показано на фиг.8А-8 В, наклонная образующая, соединяющая точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклости (44), может иметь форму кривой. В варианте, показанном на фиг.8А, кривая (44d) наклонной образующей, соединяющей точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклости (44), имеет форму, выгнутую в направлении выступа выпуклости (44) в профильном разрезе. В варианте, показанном на фиг.8 В, кривая (44d) наклонной образующей, соединяющей точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклости (44), имеет форму, вогнутую в направлении выступа выпуклости (44) в профильном разрезе. В данных вариантах площадь входного отверстия (42), проделанного в верхней части выпуклости (44), не превышает 0,4 мм2. При существовании контактной плоскости, соприкасающейся с верхней частью выпуклости (44) и перпендикулярной направлению выступа выпуклости (44), площадь контакта между контактной плоскостью и верхней частью не превышает 30% от площади входного отверстия. Входное отверстие (42) соединено с воздушным каналом (36), проходящим через корпус (22).

В профильном разрезе выпуклости (44) угол q наклона воображаемой прямой (44 с) (пунктирная линия на фиг.8А и 8В), соединяющей точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклости (44), к поверхности корпуса (22) составляет от 30 до 90 градусов. Угол q наклона составляет, как правило, не менее 45 градусов.

Если местоположения точки (44а) основания или наиболее удаленной от центра точки (44b) верхней части не определены, как, например, в вариантах, показанных на фиг.8А и 8 В, положение наклонной образующей, составляющей одну сотую (высота от поверхности корпуса (22)) от высоты выпуклости (44), может быть определено как точка (44а) основания, а положение наклонной образующей, составляющей девяносто девять сотых (высота от поверхности корпуса (22)) от высоты выпуклости (44), может быть определено как наиболее удаленная от центра точка (44b) верхней части.

В этом случае верхней частью является область выпуклости (44), высотой не менее девяносто девяти сотых от высоты выпуклости (44).

В варианте, показанном на фиг.8С, верхняя часть выпуклости (44) имеет частично плоскую форму, а сама выпуклость (44) представляет собой усеченный конус. Высота выпуклости (44) (высота от точки (44а) основания до наиболее удаленной от центра точки (44b)) близка к высоте выпуклостей (44), показанных на фиг.8А и 8 В, причем площадь входного отверстия (42), проделанного в верхней части выпуклости (44), не превышает 0,4 мм2. При существовании контактной плоскости, соприкасающейся с верхней частью выпуклости (44) и перпендикулярной направлению выступа выпуклости (44), площадь контакта между контактной плоскостью и верхней частью не превышает 30% от площади входного отверстия. При этом, если контакт между контактной плоскостью и верхней частью не определен, контактом считается область каждого из сечений выпуклости (44) на определенных высотах от одной сотой до девяносто девяти сотых от высоты выпуклости. При существовании контактной плоскости, соприкасающейся с областью каждого из сечений и перпендикулярной направлению выступа выпуклости (44), площадь контакта между контактной плоскостью и областью каждого из сечений не превышает 30% от площади входного отверстия в области каждого из сечений. В этом случае угол q наклона воображаемой прямой (44 с) (совпадающей с прямой (44d) наклонной образующей), соединяющей точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) (точка, находящаяся на максимальном отдалении от центра входного отверстия (44)) верхней части выпуклости (44), к поверхности корпуса (22) обычно составляет от 30 до 90 градусов в форме сечения. Угол q наклона составляет, как правило, не менее 45 градусов. Входное отверстие (42) соединено с воздушным каналом (36), проходящим через корпус (22).

В каждом из вариантов, показанных на фиг.8А-8С, входное отверстие (42) выпуклости (44), как правило, обращено наружу, в радиальном направлении относительно шины.

Кроме того, материал образующей поверхности, сечение которого представлено наклонной образующей, соединяющей точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклости (44), как правило, обладает водоотталкивающим свойством. Более того, материал поверхности входного отверстия, как правило, также обладает водоотталкивающим свойством. Кроме того, выпуклость (44) может иметь форму не только усеченного конуса, но и усеченной пирамиды.

Как показано на фиг.9А-9С, в качестве выпуклости (44) может выступать выпуклый элемент (44е), прикрепленный к корпусу (22). Выпуклый элемент (44е) является элементом наружной оболочки, имеющим форму усеченного конуса или усеченной пирамиды и не имеющим открытой нижней поверхности. В этом случае входное отверстие (42) проделано в верхней части выпуклого элемента (44е).

Данный выпуклый элемент (44е) может прикрепляться к поверхности корпуса (22) клейким материалом, как показано на фиг.9А. Как показано на фиг.9В, выпуклый элемент (44е) может фиксироваться на корпусе (22) путем плотной стыковки внутренней стороны выпуклого элемента (44е) поверх выпуклости (22а), сформированной на поверхности корпуса (22). Как показано на фиг.9С, выпуклый элемент (44е) может фиксироваться на корпусе (22) путем плотной стыковки наружной стороны выпуклого элемента (44е) в нише (22b), сформированной на поверхности корпуса (22).

В каждом из вариантов, показанных на фиг.9А-9С, площадь входного отверстия (42), проделанного в верхней части выпуклости (44), не превышает 0,4 мм2. При существовании контактной плоскости, соприкасающейся с верхней частью выпуклости (44) и перпендикулярной направлению выступа выпуклости (44), площадь контакта между контактной плоскостью и верхней частью не превышает 30% от площади входного отверстия. Входное отверстие (42) выпуклости (44), как правило, обращено наружу, в радиальном направлении относительно шины. В профильном разрезе выпуклости (44), сделанном вдоль плоскости, параллельной направлению выпуклости (44) и проходящей через центр входного отверстия (42), угол наклона отрезка прямой к поверхности корпуса (22) обычно составляет от 30 до 90 градусов, причем отрезок прямой получен соединением воображаемой прямой линией точки основания выпуклости с точкой верхней части входного отверстия (42), являющейся точкой верхней части выпуклости (44), наиболее удаленной от центра входного отверстия (42) выпуклости (44). Угол наклона составляет, как правило, не менее 45 градусов.

Кроме того, материал образующей поверхности, сечение которого представлено наклонной образующей, соединяющей точку (44а) основания с наиболее удаленной от центра точкой (44b) верхней части выпуклого элемента (44е), как правило, обладает водоотталкивающим свойством. Более того, материал поверхности верхней части, как правило, также обладает водоотталкивающим свойством.

В этом случае имеется возможность увеличить площадь сечения воздушного канала (36), проходящего через корпус (22).

Выпуклость (44) может быть сформирована из съемного зафиксированного элемента (37), как показано на фиг.10А-10Е.

Как показано на фиг.10А-10Е, фиксируемый элемент (37) содержит выпуклость (44), имеющую входное отверстие воздушного канала (36), расположенное в верхней части фиксируемого элемента (37), причем фиксируемый элемент (37) устанавливается в корпусе (22). Так как входное отверстие воздушного канала (36) продела