Гуманизированные антитела к cxcr5, их производные и их применение

Иллюстрации

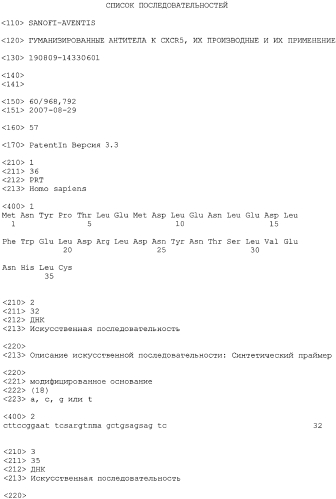

Показать всеИзобретение относится к биотехнологии и иммунологии. Предложены варианты выделенного антитела или его фрагмента, которые специфично связываются с внеклеточным доменом CXCR5 человека. Описаны: фармацевтическая композиция, а также варианты способа лечения пациента, использующие указанные антитело или его фрагмент для лечения заболевания или состояния, вызванного или связанного с CXCR5 человека. Предложена выделенная кодирующая молекула нуклеиновой кислоты, экспрессионный вектор на ее основе и клетка-хозяин для экспрессии антитела или его фрагмента, содержащая указанный вектор. Использование изобретения обеспечивает новые антитела, которые специфично связываются с внеклеточным доменом CXCR5 и блокируют связывание лиганда CXCL13 c CXCR5 человека, что может найти применение в медицине для лечения болезней или нарушений, связанных или вызванных CXCR5. 7 н. и 14 з.п. ф-лы, 2 табл., 19 пр.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к антителам к CXCR5 и их применению для облегчения состояния, лечения или профилактики заболеваний или расстройств у млекопитающих, включая человека, вызванных аномальной активностью или метаболизмом CXCR5, или аномальным или случайным их связыванием, например с патогеном. Рассматриваемое антитело может блокировать связывание лиганда, например CXCL13, со своим рецептором, например, CXCR5. Также раскрывается информация о профилактических, иммунотерапевтических и диагностических препаратах, содержащих рассматриваемые антитела и их производные, и их применение в рамках методов профилактики или лечения заболеваний млекопитающих, включая человека, которые вызваны аномальным метаболизмом и/или активностью клеток CXCR5+, например В-лимфоцитов. К таким заболеваниям относятся аутоиммунные болезни, а также болезни, вызванные или характеризующиеся воспалительными процессами, например ревматоидный артрит (РА), при котором наблюдается повышенная активность CXCR5.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

CXCR5, также известный как рецептор лимфомы Беркитта (BLR1), CD185, MDR15 и MGC117347, является рецептором, связанным с G-белком, который входит в семейство рецепторов хемокина CXC. В качестве лиганда выступает BLC, другое название - CXCL13, который является хемоаттрактантом B-клеток.

Непроцессированный предшественник CXCR5 состоит из 372 аминокислот и имеет молекулярный вес 42 KD.

CXCR5 участвует в миграции и локализации В-клеток в определенных анатомических отделах. У нокаутных мышей с отсутствующими периферическими лимфатическими узлами меньше пейеровых бляшек и более низкий уровень В-клеток.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В настоящем изобретении предлагаются новые гуманизированные и человеческие антитела, а также их фрагменты и производные, которые специфическим образом связываются с CXCR5. Некоторые из антител и их CXCR5-связывающие фрагменты могут быть изменены, с тем, чтобы воспрепятствовать образованию внутрицепьевой дисульфидной связи, что приводит к образованию молекулы, которая сохраняет стабильность в процессе получения и использования in vivo. Другие рассматриваемые антитела могут быть также изменены, с тем, чтобы свести к минимуму связывание с FcR. Некоторые рассматриваемые антитела CXCR5 конкурируют с CXCL13 за связывание с CXCR5. Другие антитела снижают активность CXCR5.

Изобретение включает аминокислотные последовательности вариабельной тяжелой и легкой цепи антител и соответствующие им последовательности нуклеиновых кислот.

Другой пример осуществления изобретения включает последовательности гипервариабельных участков (CDR) антител, с тем, чтобы получить связывающие молекулы, которые содержат одну или несколько участков CDR или производных от участков CDR, сохраняющих способность связывания CXCR5 исходной молекулы, из которой был получен CDR.

Рассматриваемым антителом может быть такое, которое не позволяет CXCL13 или другому лиганду связываться с клетками CXCR5+, например В-клетками.

Другой пример осуществления настоящего изобретения включает клеточные линии и векторы, содержащие последовательности антител по настоящему изобретению.

Еще один пример осуществления настоящего изобретения предполагает использование антител для изготовления медикамента или лекарственного препарата для лечения заболеваний и нарушений, связанных с функцией и метаболизмом CXCR5.

В другом примере осуществления настоящего изобретения предлагается использовать указанные антитела при лечении нарушений, связанных с атипичной или аномальной биологической природой и функционированием CXCR5.

Дополнительные особенности и преимущества описаны в настоящем документе и будут очевидны из приведенного ниже полного описания изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение не ограничивается конкретной методологией, протоколами, клеточными линиями, векторами или реагентами, описанными в настоящем документе, поскольку их можно менять, не затрагивая при этом основной идеи и объема изобретения. Далее, используемая в настоящем документе терминология предназначена исключительно для описания конкретных осуществлений и не подразумевает ограничения объема настоящего изобретения. Если не указано иное, все технические и научные термины и сокращения, используемые в настоящем документе, имеют такое же значение, которое общеизвестно рядовым специалистам в области, к которой относится настоящее изобретение. Любые способы и материалы, аналогичные или идентичные описанным в настоящем документе, могут использоваться в практическом применении настоящего изобретения, и ниже приводятся только примеры способов, устройств и материалов.

Все публикации и патенты, указанные в настоящем документе, включаются в настоящий документ в качестве ссылки на них для целей описания и раскрытия приводимых в нем белков, ферментов, векторов, клеток-хозяев и методологий, которые могут использоваться в настоящем изобретении и в сочетании с ним. Вместе с тем, никакие положения настоящего документа не следует рассматривать как признание того, что настоящее изобретение не имеет права на более ранний приоритет такого раскрытия по причине предшествующего изобретения.

Перед описанием формулирования и приложения способов, связанных с CXCR5, и рассматриваемых продуктов для сведения специалистов ниже приводятся определения некоторых терминов и словосочетаний.

«CXCR5» означает встречающуюся в природе известную молекулу, присутствующую в лимфоцитах, в частности В-клетках, и в особенности, в интактных В-клетках; такую молекулу, выделенную из таких клеток; такую молекулу, полученную с помощью рекомбинантных технологий с использованием известных материалов и методов и с использованием нуклеиновой кислоты, кодирующей CXCR5; а также части CXCR5, например внеклеточный домен (EC), который сохраняет характеристики и свойства, важные для практического применения настоящего изобретения, такого как связывание CXCL13. Растворимая молекула CXCR5 может, по существу, включать EC домен CXCR5, который обычно состоит из первых шестидесяти аминокислот молекулы, то есть аминотерминальной части CXCR5.

CXCR5 не является промискуитетным рецептором. CXCL13 выступает в качестве лиганда CXCR5 и конститутивно экспрессируется на стромальных клетках, например фолликулярных дендритных клетках и в лимфоидных тканях. CXCL13 специфично привлекает В-клетки и небольшую субпопуляцию Т-клеток, которые называются В-хелперными фолликулярными Т-клетками, TFH. Такое поведение нельзя назвать неожиданным, принимая во внимание множество взаимодействий между популяциями Т-клеток и В-клеток в иммунной системе. Более того, активированные Т-клетки индуцируют или усиливают экспрессию CXCR5. Было установлено, что инфильтрация лимфоцитов в третичные эктопические герминативные центры (GC) хорошо коррелирует с усиливающейся остротой заболевания и падением переносимости в случае определенных расстройств, которые характерны для подобных атипических лимфоузловых структур. В моделях мышей in vivo, например мыши CXCR5-/- и CXCL13-/-, отсутствие рецептора или лиганда приводит к измененной тонкой структуре GC из-за изменения локализации Т- и В-клеток, а, возможно, и взаимодействия. Эти мыши также защищены от развития острого коллаген-индуцированного артрита (КИА). Поскольку CXCR5 селективно экспрессируется на зрелых В-клетках, которые связаны с патогенезом РА, блокирование этого рецептора будет модулировать артритогенный ответ у страдающих заболеванием пациентов. Была продемонстрирована клиническая эффективность лечения ревматоидного артрита биологическими молекулами (такими как анти-TNFα и антитела к CD20, ритуксимаб); в частности, у пациентов, получавших ориентированное на В-клетки лечение, отмечались стойкие улучшения клинических признаков и симптомов. Селективное направленное действие против CXCR5, который экспрессируется только в зрелых В-клетках и В-хелперных Т-клетках, не будет влиять на развитие В-клеток, и не будет вызывать иммунную недостаточность у пациента. В отличие от ритуксимаба рассматриваемое антитело относится к нейтрализующим антителам, которые не опосредуют цитотоксичность клеток.

Под «болезнью CXCR5» понимают расстройство, нарушение, заболевание, патологическое состояние, отклонение и пр., которое характеризуется или вызывается сверхэкспрессией или повышенными уровнями CXCL13 или другого лиганда CXCR5, повышенными уровнями В-клеток, повышенными уровнями активности В-клеток, повышенными уровнями CXCR5 или аномальным метаболизмом и активностью CXCR5.

Под «активностью В-клеток» подразумеваются более высокие по сравнению с нормой уровни В-клеток, которые могут быть локальными, или признаки биологического проявления или функционирования В-клеток, например экспрессия антитела, присутствие или активность тирозинкиназы Брутона, экспрессия или присутствие CD19, экспрессия или присутствие фактора, активирующего В-клетки и пр.

Термин «по существу идентичны» по отношению к последовательности полипептидной цепи антитела может быть истолкован как идентичность, последовательности цепи антитела и сопоставляемой полипептидной последовательности по меньшей мере на 70%, 80%, 90%, 95% или больше. Тот же термин в отношении последовательности нуклеиновой кислоты может быть истолкован как идентичность последовательности нуклеотидов и сопоставляемой последовательности нуклеиновой кислоты, по меньшей мере на 85%, 90%, 95%, 97% или более.

Термины «идентичность» или «гомология» могут означать процент оснований нуклеотидов или аминокислотных остатков в последовательности кандидата, которые идентичны остатку соответствующей последовательности, с которой она сравнивается, после сопоставления последовательностей и введения пропусков, если необходимо, для обеспечения максимального процента идентичности по всей последовательности и без учета каких-либо консервативных замещений в рамках идентичности последовательности. Ни N-терминальные или C-терминальные удлиняющие сегменты, ни вставки не следует рассматривать как уменьшающие идентичность или гомологию. Методы и компьютерные программы для сопоставления доступны и известны специалистам в области. Идентичность последовательности может оцениваться с помощью программного обеспечения для сопоставления последовательностей.

Словосочетания и термины «функциональный фрагмент, вариант, производное или аналог» и им подобные, а также их формы, применяемые в отношении антитела или антигена, описывают соединение или молекулу, обладающую качественной биологической активностью, присущей рассматриваемому антителу или антигену полной длины. Например, функциональный фрагмент или аналог антитела к CXCR5 может связываться с молекулой CXCR5 или может препятствовать или существенно снижать способность лиганда, например CXCL13, или агониста или антагонистического антитела связываться с CXCR5. Примером является молекула scFV. Что касается CXCR5, ее вариантом или производным является молекула, которая неидентична встречающейся в природе CXCR5, но, тем не менее, может использоваться для целей настоящего изобретения, например, несмотря на отсутствие идентичности с немутантной CXCR5, тем не менее может использоваться в качестве иммуногена для повышения уровня антител, которые селективно связываются с немутантной CXCR5.

«Субституционными» вариантами называют такие, где по меньшей мере один аминокислотный остаток в нативной последовательности удален и заменен другой аминокислотой, введенной на его место в том же положении. Замещения могут быть одиночными, при которых заменяется только одна аминокислота в молекуле, или множественными, если в одной и той же молекуле замещаются две или более аминокислоты. Множественные замещения могут производиться в последовательных сайтах. Кроме того, одна аминокислота может замещаться несколькими остатками, такой вариант содержит как замещения, так и вставки. «Инсерционными» вариантами называют такие, где одна или несколько аминокислот были введены непосредственно по соседству с той или иной аминокислотой в конкретном положении нативной последовательности. Под непосредственно соседствующей с той или иной аминокислотой понимается аминокислота, связанная с α-карбоксильной или α-аминной функциональной группой аминокислоты. «Делеционными» вариантами называют такие, где удалена одна или несколько аминокислот из нативной аминокислотной последовательности. Обычно в делеционных вариантах удаляют одну или две аминокислоты в конкретной области молекулы.

Термин «антитело» используется в наиболее широком смысле и, в частности, включает моноклональные антитела (включая моноклональные антитела полной длины), поликлональные антитела, мультиспецифические антитела (например, биспецифические антитела), фрагменты антител или синтетические полипептиды, содержащие одну или более последовательностей CDR или производных CDR, при условии, что полипептиды проявляют желательную биологическую активность. Антитела (Abs) и иммуноглобулины (Igs) относятся к гликопротеинам, обладающим одинаковыми структурными особенностями. Как правило, антитела рассматривают как Igs с определенной или распознаваемой специфичностью. Таким образом, антитела проявляют специфичность связывания с конкретной мишенью, тогда как к иммуноглобулинам относятся и антитела, и другие подобные антителам молекулы, которые не обладают специфичностью к мишени. Антитела по настоящему изобретению могут относиться к любому классу (например, IgG, IgE, IgM, IgD, IgA и пр.) или подклассу (например, IgG1, IgG2, IgG2a, IgG3, IgG4, IgA1, IgA2 и пр.) (термины «тип» и «класс», а также «подтип» и «подкласс» равнозначно используются в настоящем документе). Нативные или немутантные, то есть полученные от представителя популяции без искусственных манипуляций, антитела и иммуноглобулины обычно представляют собой гетеротетрамерные гликопротеины с молекулярным весом примерно 150000 дальтон, состоящие из двух одинаковых легких цепей (L) и двух одинаковых тяжелых цепей (H). Каждая тяжелая цепь имеет на конце вариабельный домен (VH), за которым следует несколько константных доменов. Каждая легкая цепь имеет на конце вариабельный домен (VL), а на другом конце - константный домен. Под выражением «без искусственных манипуляций» понимают отсутствие обработки, после которой элементы содержат или экспрессируют чужеродную антигенсвязывающую молекулу. Определение «нативный» может относиться к наиболее преобладающей аллели или видам, регистрируемым в популяции, или к антителу, полученному от животного без манипуляций, в сопоставлении с аллелью или полиморфизмом, или вариантам, или производным, полученным за счет той или иной формы манипуляций, например мутагенеза, применения рекомбинантных методик и пр. для изменения аминокислоты антигенсвязывающей молекулы.

Используемый в настоящем документе термин «антитело к CXCR5» означает антитело или полученный из него полипептид (производное), которые специфически связываются с человеческим CXCR5 в соответствии с настоящим документом, в том числе, среди прочих, молекулы, которые ингибируют или существенно снижают уровень связывания CXCR5 с его лигандами или ингибируют активность CXCR5.

Термин «вариабельный» в контексте вариабельного домена антител относится к определенным частям соответствующей молекулы, которые в значительной мере отличаются своей последовательностью от одного до другого антитела и используются для специфического распознавания и связывания конкретного антитела с его определенной мишенью. При этом вариабельность неравномерно распределяется по вариабельным доменам антител. Вариабельность сосредоточивается в трех сегментах, называемых определяющими комплементарность областями (CDR; то есть CDR1, CDR2 и CDR3), также известными как гипервариабельные участки, которые находятся в вариабельных доменах как легкой, так и тяжелой цепи. Области вариабельных доменов с более высокими уровнями консервативности называют каркасными участками (FR) или последовательностями. Вариабельные домены нативных тяжелых и легких цепей содержат по четыре области FR, в значительной мере имеют конформацию β-листа и связаны тремя CDR, которые образуют петли, соединяющие, а в некоторых случаях и образующие, часть структуры β-листа. CDR в каждой цепи часто соседствуют с областями FR и вместе с CDR другой цепи способствуют формированию искомого (эпитопа или детерминанта) сайта связывания антител (см., Kabat et al. Sequences of Proteins of Immunological Interest, National Institute of Health, Bethesda, MD (1987)). Если не указано иначе, используемая в настоящем документе нумерация аминокислотных остатков иммуноглобулина производится в соответствии с системой нумерации аминокислотных остатков иммуноглобулина в работе Kabat et al. Один CDR может обладать способностью специфически связывать когнатный эпитоп.

Определение «фрагмент антитела» относится к части интактной или полной цепи или антитела, как правило области связывания мишени или вариабельной области. К примерам фрагментов антитела, среди прочих, относятся фрагменты Fab, Fab', F(ab')2 и Fv. «Функциональным фрагментом» или «аналогом антитела к CXCR5» называют такой фрагмент, который может препятствовать способности рецептора, или существенно снижать такую способность, связываться с лигандом или инициировать сигнал. Используемый в настоящем документе термин «функциональный фрагмент» является синонимом термина «фрагмент антитела» и при употреблении в отношении антител может относиться к таким фрагментам, как Fv, Fab, F(ab')2 и пр., которые в состоянии препятствовать способности рецептора, или существенно снижать такую способность, связываться с лигандом или инициировать сигнал. Фрагмент «Fv» состоит из димера вариабельного домена с одной тяжелой и одной легкой цепью, образованного посредством нековалентной ассоциации (димер VH-VL). В такой конфигурации три CDR каждого вариабельного домена взаимодействуют, формируя искомый сайт связывания на поверхности димера VH-VL, так же как в интактном антителе. В совокупности такие шесть CDR обеспечивают специфичность связывания мишени на интактном антителе. При этом даже единичный вариабельный домен (или половина Fv, содержащая всего три CDR, специфичных к мишени) может обладать способностью распознавать и связывать мишень.

«Одноцепочечные Fv», фрагменты антител «sFv» или «scAb» включают домены антитела VH и VL, где эти домены присутствуют в единой полипептидной цепи. Как правило, полипептид Fv дополнительно содержит полипептидный линкер, часто гибкую молекулу, между доменами VH и VL, что позволяет sFv образовать нужную структуру для связывания мишени.

Термин «диатела» относится к фрагментам антител с двумя антигенсвязывающими сайтами, такие фрагменты могут включать вариабельный домен тяжелой цепи (VH), связанный с вариабельным доменом легкой цепи (VL) в той же полипептидной цепи. За счет использования линкера, который слишком короткий, чтобы обеспечивать объединение двух вариабельных доменов одной и той же цепи, домены диател вынуждены объединяться с доменами связывания другой цепи для формирования двух антигенсвязывающих сайтов.

Фрагмент Fab содержит вариабельные и константные домены легкой цепи и вариабельный и первый константный домен (CH1) тяжелой цепи. Фрагменты Fab' отличаются от фрагментов Fab добавлением нескольких остатков в карбоксильном терминальном конце домена CH1, так чтобы он содержал один или несколько цистеинов из шарнирной области антитела. Фрагменты Fab' могут быть получены расщеплением дисульфидной связи в цистеинах шарнирной области продукта разрушения пепсином F(ab')2. Дополнительная ферментативная и химическая обработка антител может приводить к образованию других представляющих интерес функциональных фрагментов.

Используемый в настоящем документе термин «моноклональное антитело» относится к антителу, полученному из популяции в значительной мере однородных антител, то есть отдельные антитела, образующие популяцию, идентичны, если не учитывать возможные природные мутации, которые могут присутствовать в незначительных количествах.

В данном случае к моноклональным антителам, в частности, относятся «химерные» антитела, в которых часть тяжелой и/или легкой цепи идентична или гомологична соответствующим последовательностям в антителах, полученных от конкретных видов или принадлежащих к определенному классу или подклассу (типу или подтипу) антител, при этом остальная цепь (цепи) идентична или гомологична соответствующим последовательностям в антителах, полученных от других видов или принадлежащих другому классу или подклассу антител, а также фрагменты таких антител, при условии что они проявляют желаемую биологическую активность при связывании с CXCR5 или воздействии на активность или метаболизм CXCR5 (патент США № 4816567; и Morrison et al., Proc Natl Acad Sci USA 81:6851 (1984)). Поэтому CDR одного класса антител могут быть привиты в FR антитела другого класса или подкласса.

Моноклональные антитела обладают высокой специфичностью, они ориентированы на единственный сайт-мишень, эпитоп или детерминант. Кроме того, в отличие от обычных (поликлональных) препаратов антител, которые, как правило, содержат различные антитела, направленные против различных детерминантов (эпитопов) антигена, каждое моноклональное антитело направлено против единственного детерминанта в мишени. В дополнение к специфичности, преимущество моноклональных антител состоит в том, что они продуцируются клеткой-хозяином без примесей других иммуноглобулинов, что обеспечивает клонирование соответствующего гена и мРНК, кодирующей антитело его цепей. Модификатор «моноклональное» указывает на характеристику антитела, которое было получено из в значительной мере однородной популяции антител, и не должен быть истолкован как требующий продукции антитела любым конкретным методом. Например, моноклональные антитела для использования в настоящем изобретении могут быть выделены из фаговой библиотеки антител с помощью хорошо известных методик или же могут быть выделены из поликлонального препарата. Исходные моноклональные антитела для использования в соответствии с настоящим изобретением могут быть изготовлены с помощью гибридомного метода, описанного в Kohler et al., Nature 256:495 (1975), или могут быть получены рекомбинантными методами, которые хорошо известны специалистам в области.

По сравнению с человеческим антителом «гуманизированные» формы нечеловеческих (например, мышиных) антител представляют собой химерные иммуноглобулины, цепи иммуноглобулинов или их фрагменты (например Fv, Fab, Fab', F(ab')2 или других связывающих мишень подпоследовательностей антител), которые содержат последовательности, производные от нечеловеческого иммуноглобулина. Как правило, гуманизированное антитело будет включать по существу всю последовательность одного, а обычно двух вариабельных доменов, в которых все или по существу все участки CDR соответствуют участкам CDR нечеловеческого иммуноглобулина, и все или по существу все области FR представляют собой матричную последовательность человеческого иммуноглобулина. Гуманизированное антитело может также включать по меньшей мере часть константной области иммуноглобулина (Fc), как правило, выбранной матричной последовательности человеческого иммуноглобулина. Как правило, основной целью является получение молекулы антитела, которая минимально иммуногенна для человека. Поэтому существует возможность также заменить одну или несколько аминокислот в одной или нескольких CDR на такие, которые будут менее иммуногенны для организма-хозяина человека, существенно не снижая специфическую функцию связывания одной или нескольких CDR с CXCR5 или с CXCL13. В качестве альтернативы можно использовать нечеловеческую FR, но в ней наиболее иммуногенные аминокислоты заменяются на менее иммуногенные. Тем не менее, обсуждавшееся выше CDR-привитие не является единственным методом получения гуманизированного антитела. Например, модификации одних только областей CDR может быть недостаточно, поскольку довольно часто каркасные остатки могут играть важную роль в определении трехмерной структуры петель CDR и общей аффинности антитела к своему лиганду. Поэтому могут применяться любые способы модификации молекулы нечеловеческого исходного антитела, так чтобы быть менее иммуногенной для человека, и полная идентичность с человеческим антителом не всегда является обязательной. Итак, гуманизация может также достигаться, например, простым замещением всего лишь нескольких остатков, в частности, тех, которые находятся на поверхности молекулы антитела и не скрыты внутри ее структуры, а потому недоступны для иммунной системы хозяина. Подобный способ предложен в настоящем документе в отношении замещения «мобильных» или «гибких» остатков молекулы антитела, при этом цель заключается в том, чтобы уменьшить или подавить иммуногенность получающейся молекулы, не нарушая специфичность антитела в отношении эпитопа или детерминанта. См., например, Studnicka et al., Prot Eng 7(6)805-814, 1994; Mol Imm 44:1986-1988, 2007; Sims et al., J Immunol 151:2296 (1993); Chothia et al., J Mol Biol 196:901 (1987); Carter et al., Proc Natl Acad Sci USA 89:4285 (1992); Presta et al., J Immunol 151:2623 (1993), WO 2006/042333 и патент США № 5869619.

Адаптивный иммунный ответ имеет два основных аспекта: клеточный иммунный ответ Т-лимфоцитов и гуморальный иммунный ответ антитела, продуцирующий В-лимфоциты. Эпитопы В-клеток могут быть линейными, образованными непрерывной последовательностью аминокислот, или могут быть конформационными (Protein Science (2005) 14, 246). Напротив, эпитопы Т-клеток представляют собой короткие линейные пептиды, которые отщепляются от антигенных белков, существующих в форме белков основного комплекса гистосовместимости (MHC) или, в случае человека, молекул лейкоцитарного антигена человека (HLA) класса I или класса II. Форма эпитопа зависит как от связывания MHC-пептида, так и от взаимодействия с рецептором Т-клеток (TCR). Белки MHC обладают высоким полиморфизмом, и каждый из них связывается с ограниченным набором пептидов. Поэтому конкретное сочетание аллелей МНС, присутствующих в организме хозяина, ограничивает набор потенциальных эпитопов, распознаваемых в случае инфекции.

Два основных типа Т-клеток различаются по экспрессии белков CD8 и CD4, которые определяют, будет ли Т-клетка распознавать эпитопы, представленные молекулами класса I или класса II, соответственно. Процессинг CD4+ T-эпитопов происходит после инкапсуляции антигенсодержащих клеток в связанных с мембраной везикулах, где антиген расщепляется протеазами на пептидные фрагменты, которые связываются с белками MHC класса II. Напротив, CD8+ T-клетки обычно распознают вирусные или собственные антигены, экспрессированные внутри клетки, белки, которые расщепляются на более короткие пептиды иммунопротеасомами в цитозоли. После расщепления пептиды перемещаются переносчиком, связанным с процессингом антигена, (TAP) в эндоплазматический ретикулум для связывания с антигенами HLA I. Эпитопы CD4+ T (хелперных) клеток имеют большое значение для иммунных ответов, зависимых от T-клеток, на белковые антигены.

Предлагаемый способ гуманизации основан на воздействии гибкости молекулы антитела в процессе и в момент иммунного распознавания. Гибкость белка связана с молекулярным движением его молекулы. Под гибкостью белка подразумевают способность всего белка, части белка или отдельно взятого аминокислотного остатки формировать ансамбль конформаций, которые в значительной мере отличаются друг от друга. Данные о гибкости белка можно получить по результатам экспериментов рентгеновской кристаллографии (см., например, Kundu et al. 2002, Biophys J 83:723-732.), ядерного магнитного резонанса (см., например, Freedberg et al., J Am Chem Soc 1998, 120(31):7916-7923) или по результатам моделирования молекулярной динамики (MD). Моделирование MD белка проводится на компьютере и позволяет выявить движения всех атомов белка за определенный период времени посредством расчета физических взаимодействий атомов друг с другом. Результатом моделирования MD является траектория для исследуемого белка за период времени моделирования. Траектория представляет собой ансамбль конформаций белка, также называемый статическими конфигурациями, которые периодически регистрируются за время моделирования, например каждую пикосекунду (псек). Именно посредством анализа ансамбля статических конфигураций можно определить гибкость аминокислотных остатков белка. Поэтому гибким остатком считается такой, который может иметь ансамбль различных конформаций в структуре полипептида, где такой остаток находится. Методы MD известны специалистам в области, см., например,, Brooks et al. “Proteins: A Theoretical Perspective of Dynamics, Structure and Thermodynamics” (Wiley, New York, 1988). Several software enable MD simulations, such as Amber (см., Case et al. (2005) J Comp Chem 26:1668-1688), Charmm (см., Brooks et al. (1983) J Comp Chem 4:187-217; and MacKerell et al. (1998) in “The Encyclopedia of Computational Chemistry” vol. 1:271-177, Schleyer et al., eds. Chichester: John Wiley & Sons) or Impact (см. Rizzo et al. J Am Chem Soc; 2000; 122(51):12898-12900.)

Большинство комплексов белков объединены сравнительно большой и планарной скрытой поверхностью, и, было показано, что гибкость связывающих партнеров обеспечивает основу для их пластичности, что позволяет им конформационно адаптироваться друг к другу (Structure (2000) 8, R137-R142). Соответственно, было показано, что примеры «индуцированного соответствия» играют доминирующую роль в областях контакта белок-белок. Кроме того, существует постоянно пополняющаяся совокупность данных, которые показывают, что белки на самом деле связывают лиганды различных форм, размеров и структур (Protein Science (2002) 11:184-187) и что конформационное разнообразие, очевидно, является существенной чертой способности распознавать различных партнеров (Science (2003) 299, 1362-1367). Гибкие остатки принимают участие в связывании партнеров в паре белок-белок (Structure (2006) 14, 683-693).

Гибкие остатки могут принимать самые разные конформации, формирующие ансамбль областей взаимодействия, которые, скорее всего, будут распознаваться В-клетками памяти и вызывать иммуногенный ответ. Таким образом, антитела могут быть гуманизированы посредством модификации ряда остатков каркасного участка, так чтобы ансамбль конформаций и экспонированных областей распознавания в модифицированном антителе как можно более походил на существующие в антителе человека.

Этого можно достигнуть модификацией ограниченного числа остатков посредством: (1) построения модели гомологии исходного моноклонального антитела (mAb) и проведения молекулярно-динамического моделирования (MD); (2) анализа гибких остатков и идентификации наиболее гибких остатков в молекуле нечеловеческого антитела, а также выявления остатков или мотивов, которые, скорее всего, будут источником гетерогенности или реакции распада; (3) идентификации человеческого антитела, которое демонстрирует наличие наиболее похожего ансамбля зон распознавания, в качестве исходного антитела; (4) выявления гибких остатков для мутации, остатков или мотивов, которые, скорее всего, будут источником гетерогенности и распада и также будут подвергаться мутации; и (5) проверки на наличие известных эпитопов Т- или В-клеток. Гибкие остатки можно выявлять на основе расчетов MD, которые предлагаются в настоящем документе, с использованием модели предполагаемого растворителя, которая учитывает взаимодействие водного растворителя с атомами белка за период времени моделирования.

После выявления набора гибких остатков в вариабельных легких и тяжелых цепях определяют набор каркасных участков тяжелых и легких цепей вариабельных областей человека, которые обладают близким сходством с существующим в рассматриваемом антителе набором. Для этого, например, можно воспользоваться поиском BLAST для набора гибких остатков по базе данных для последовательностей антител человеческой зародышевой линии. Этого также можно достичь посредством сопоставления динамики исходного mAb с динамикой библиотеки канонических структур зародышевой линии. Остатки и соседние остатки CDR исключаются из поиска, с тем, чтобы обеспечить сохранение высокой аффинности для антигена.

Таким образом, проводили сопоставление траектории молекулярной динамики для рассматриваемого антитела с траекториями библиотеки структур антител зародышевой линии. 16D7 сопоставляли с библиотекой 49 структур зародышевой линии. Траектория молекулярной динамики, зафиксированная для каждого антитела, представляет собой ансамбль расчетов молекулярной динамики, полученный в ходе компьютерного моделирования молекулярной динамики, где, например, использовали 10 различных конформаций в качестве различных точек отсчета, и для каждой точки отсчета проводили примерно 10 расчетов моделей молекулярной динамики. 49 трехмерных гомологических моделей антител зародышевой линии человека строили посредством систематической комбинации 7 наиболее часто встречающихся легких цепей человека (vκ1, vκ2, vκ3, vκ4, vλ1, vlλ2 и vλ3) и 7 наиболее часто встречающихся тяжелых цепей (vh1a, vh1b, vh2, vh3, vh4, vh5 и vh6) (Nucleic Acids Research, 2005, Vol. 33, Database issue D593-D597). Гибкие остатки 16D7 затем заменяли на соответствующие остатки структуры зародышевой линии с траекторией, наиболее близкой к траектории рассматриваемого антитела.

Затем производили замену гибких остатков. Когда несколько человеческих остатков проявляли сходную гомологию, выбор определялся также природой остатков, которые наиболее способны повлиять на поведение гуманизированного антитела в растворе. Например, предпочтение отдавалось полярным остаткам в экспонированных гибких петлях, а не гидрофобным остаткам. Остатки, которые являются потенциальным источником нестабильности и гетерогенности, также подвергали мутации, даже если их обнаруживали в CDR. Сюда включаются экспонированные метионины, поскольку образование сульфоксида может быть следствием взаимодействия с кислородными радикалами, протеолитическое расщепление кислотно-неустойчивых связей, например, в дипептиде Asp-Pro (Drug Dev Res (2004) 61:137-154), сайты деамидирования, присутствующие в экспонированном остатке аспарагина, за которым следует небольшая по размерам аминокислота, например Gly, Ser, Ala, His, Asn или Cys (J Chromatog (2006) 837:35-43), а также сайты N-гликозилирования, например сайт Asn-X-Ser/Thr. Как правило, экспонированные метионины будут замещаться лейцинами, экспонированные аспарагины будут замещаться глутамином или аспартатом, или же будет замещаться следующий за ними остаток. В случае сайта гликозилирования (Asn-X-Ser/Thr) будет заменяться либо Asn, либо остаток Ser/Thr.

Результирующая композитная последовательность проверяется на предмет присутствия известных эпитопов В-клеток или линейных эпитопов Т-клеток. Поиск проводится, например, по общедоступной базе данных иммунных эпитопов (IEDB) (PLos Biol (2005) 3(3)e91). Если внутри композитной последовательности обнаруживается известный эпитоп, ищется другой набор человеческих последовательностей, внутри которых производится замещение.

В отличие от предложенного в патенте США № 5639641 способа изменения поверхности, в предлагаемом способе учитываются также иммуногенные ответы, опосредованные В- и Т-клетками. Данный способ также позволяет обойти проблему потери активности, которая иногда наблюдается при CDR-привитии (патент США № 5530101). Кроме того, в процессе инженерии и селекции также учитываются аспекты стабильности и растворимости, что позволяет создать антитело, оптимизированное в плане низкой иммуногенности, высокой аффинности к антигену и более приемлемых биофизических характеристик.

Стратегии и способы изменения поверхности антител, а также другие способы снижения иммуногенности антител в различных организмах хозяина изложены, например, в патенте США № 5639641. В целом, в рамках предпочтительного способа: (1) проводится сопоставление положений набора вариабельных областей тяжелых и легких цепей антитела, с тем, чтобы определить экспонированные поверхностные положения тяжелой и легкой цепи вариабельной области каркасного участка, при этом сопоставленные положения для всех вариабельных областей должны быть по меньшей мере примерно на 98% идентичны; (2) определяется набор нечеловечес