Способ коррекции диаграммы направленности шарового формирователя излучения светоизлучающего элемента

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области светотехники и используется для формирования шарового светового потока в формирователях шарового излучения для ламп с точечным источником излучения, например светодиодом с фокусирующим элементом. Способ коррекции диаграммы направленности шарового формирователя излучения светоизлучающего элемента, включающий формирование излучения от светоизлучающего элемента через элемент фокусирования излучения, характеризуется тем, что для формирования гладкого вида диаграммы направленности излучения прозрачное тело помещают в матовую шаровую оболочку, предварительно прозрачное тело разбивают на объемные световодные секции, (световоды), в каждом из них помещают зеркальные покрытия, осуществляющие через входящие окна на входе световодов прозрачного тела распределение от фокусирующего элемента световых потоков светоизлучающего элемента на матовую внутреннюю поверхность шаровой оболочки формирователя излучения, замеряют амплитуды входного светового потока и строят диаграмму направленности излучения, исходящего от фокусирующего элемента. По полученным значениям расчетным путем или с помощью измерительных приборов находят углы границ излучения с равными световыми потоками на входах световодных секций, замеряют излучение на выходе оболочки формирователя излучения и получают исходную диаграмму направленности излучения формирователя излучения, затем для уравнивания максимумов амплитуд излучения с оболочки на смежных границах выходов секций, не изменяя общих границ входящего окна, вновь находят углы границ излучения, устанавливают новые размеры входящих окон на входах световодов и осуществляют этим с уменьшенными выбросами амплитуд первый вид сглаживания излучения на диаграмме направленности излучения формирователя излучения, при другом выравнивании излучения с оболочки формирователя излучения на смежных границах выходов секций максимальную амплитуду с минимальной предыдущей получают на выходе второй вид излучения на диаграмме направленности излучения формирователя излучения, повторяющей растянутую входную, а при выравнивании амплитуд излучения с оболочки относительно предыдущих от центральной секции на смежных границах выходов секций при поочередном, прямом и перевернутом, проецировании световых потоков в смежных секциях на оболочку формирователя излучения осуществляют третий вид сглаживания излучения на диаграмме направленности излучения формирователя излучения, близкий к равномерному, шаровому. 12 ил.

Реферат

Изобретение относится к области светотехники и касается способов проектирования и изготовления ламп с шарообразной формой излучения при использовании «точечных» источников излучения на плоскости, например светодиодов. Формирователи светового потока могут использоваться как для независимого проектирования и изготовления ламп на основе точечных светоизлучающих источников света, так и как дополнительные оптические системы к выпускаемым промышленностью светодиодным или другим видам точечных источников света.

В настоящее время выпускается большое количество видов мощных светодиодов с различными несъемными и съемными оптическими системами, имеющими узкую или широкую диаграмму направленности излучения до 120-140 градусов. До появления мощных светодиодов и в настоящее время пока в различных светильниках и люстрах властвуют лампочки накаливания, имеющие шарообразную диаграмму направленности излучения. Задачей данного изобретения является при сохранении основных размеров ламп накаливания полная замена их светодиодными источниками света, по сути, являющиеся точечными источниками света, ограниченные плоскостью подложки и корпуса излучателя. Предлагаемый способ позволяет преодолеть этот принципиальный недостаток светодиодов с помощью применения шаровых формирователей светового потока с диаграммой направленности излучения более 240 градусов в лампах «ярилко» при использовании известных дополнительных оптических насадок или специальных оптических насадок к формирователям «ярилко» к выпускаемым промышленностью светодиодным или другим видам точечных мощных источников света.

Наиболее близким решением к поставленной задаче является способ, примененный в устройстве RU 2447542 от 11.01.2011, «Лампа светодиодная», по которому на шарообразном, непрозрачном теле размещают множество светодиодов и каждый из них снабжают зеркальным световым отражателем.

Недостатками способа, реализованного в данном устройстве, являются применение множества светоизлучающих элементов и связанное с этим уменьшение надежности изделия из-за сложности их соединения и сборки всего устройства и невозможность регулирования или коррекции диаграммы направленности излучения, условия коррекции диаграммы направленности в нем не рассматриваются.

Технический результат: Предлагаемый способ формирования светового потока от источника излучения в заданный шаровой поток излучения для формирования гладкого вида диаграммы направленности излучения позволяет при реализации в изделиях с мощными светодиодами заменить с дополнительными возможностями лампочки накаливания на энергосберегающие светодиодные в светильниках и люстрах без изменения их конструкций.

Решение поставленной задачи осуществляют следующим образом.

Световой поток через фокусирующий элемент (оптическую насадку, линзу для светодиода) с достаточно узкой диаграммой направленности излучения направляют во входящее для исключения паразитных отражений сферическое окно прозрачного тела формирователя излучения. Формирователь излучения выполняет функцию преобразования излучения из узкого угла излучения от фокусирующего элемента в более широкий угол излучения на выходе формирователя излучения. Входящий световой поток формирователя излучения удобнее делить в телесных углах на равные по силе света части. Но при этом принимающие входные части секторов или равнозначно световодов входящего окна формирователя излучения имеют разные по величине площади входящих окон световодов. А это значит, что если в формирователе излучения его внутренние переотражения в световодах единообразны, то на выходе формирователя излучения его измеренная выходная диаграмма направленности излучения на границах секторов при одинаковом среднем значении разрывается на резкие куски частей диаграммы направленности излучения. В результате, получается исходная зубчатого вида диаграмма направленности излучения. Их амплитуды на выходных смежных границах световодов при равенстве их средних значений - не равны. Это объясняется тем, что для равенства световых потоков телесные углы излучения частей светового потока имеют разные значения. Соответственно, и входные площади входящих окон световодов имеют разные площади принимающие излучение и при равенстве площадей частей излучения на выходе световодов формирователя излучения имеют разные соотношения площадей выход-вход. Для устранения этого явления регулируют силу светового потока путем соотносительного изменения площадей входящих окон световодов без изменения общей площади входящего окна формирователя излучения. В первом варианте, при сохранении единообразия внутренних переотражений в световодах формирователя излучения, расчетным путем или с помощью измерительных приборов на выходе в смежных границах световодах уравнивают излучение размерами входящих щелей, величинами входящих окон световодов, соответственно, и изменением внутренних границ световодов, формирователя излучения на диаграмме направленности излучения все максимумы всплесков амплитуд. В результате получают зубчатого вида диаграмму направленности излучения по амплитуде с минимальными от максимума отклонениями зубцов. Во втором варианте при сохранении единообразия внутренних переотражений в световодах формирователя излучения в смежных границах световодов уравнивают излучение размерами входящих щелей, соответственно, и изменением внутренних границ световодов, формирователя излучения амплитуды излучения на его выходе на диаграмме направленности последовательно от центрального световода минимальную амплитуду части излучения с максимальной амплитудой, следующей за ней частью излучения на диаграмме направленности излучения. В результате, на выходе формирователя излучения получают излучение, выраженное гладкой диаграммой направленности излучения, которая своими очертаниями, растянутыми на величину угла раскрыва излучения формирователя излучения, повторяет входную диаграмму направленности излучения от фокусирующего элемента. В третьем варианте изменяют единообразие внутренних переотражений в световодах формирователя излучения. Т.е. относительно секции, предыдущей от центральной секции, с изображений световых потоков на входах световодов на выходах световодов формирователя излучения независимо меняют формой и количеством зеркал внутри формирователя излучения переотражения с прямого на перевернутый вид, или наоборот. При совмещении амплитуд излучения, выраженных в диаграмме направленности излучения на смежных границах выходов световодов изменением входных площадей и внутренних границ световодов, получают разнообразное множество траекторий гладких диаграмм излучения формирователя излучения. В том числе и гладкую, близкую к равномерной шаровой, путем поочередного изменения в световодах вида светового потока, с прямого или перевернутого, на другой на выходе излучения формирователя излучения.

Реализацию способа осуществляют следующим образом.

В прозрачное тело формирователя излучения помещают в матовую шаровую оболочку. Предварительно внутри прозрачного тела предполагаемого формирователя излучения задают количество объемных световодных секций излучения, размер входящего окна излучения и его расстояние от оптической насадки для точечного источника излучения, т.е. мощного светодиода.

Во входящем окне определяют радиусы входящих границ секций. Определяют измерением излучения диаграмму направленности излучения от фокусирующего элемента от точечного источника излучения. Совмещают излучение расчетным путем или с помощью измерительных приборов по диаграмме направленности излучения с входящим окном формирователя излучения. Определяют излучение относительно максимального излучения по диаграмме направленности в каждом секторе излучения коэффициенты вход-выход излучения. Количество коэффициентов соответствует количеству секций излучения в предполагаемом формирователе излучения. По имеющимся данным корректируют излучение по диаграмме направленности излучения в выходных секциях, т.е. по найденным коэффициентам изменяют соотношение радиусов границ секций во входящем окне, соответственно, и границы световодов, для формирования заданной формы излучения на выходе формирователя излучения. В секциях формирователя излучения для переотражений формируют объемные концентрические зеркальные световоды с излучением исходящим от границ секций входящего окна внутри формирователя излучения к поверхности шаровой оболочки. Кривизну объемных зеркал световодов для каждой секции формируют таким образом, чтобы входящие лучи источника излучения внутри шаровой оболочки для каждой секции, отражаясь от зеркал, проектировались на оболочке в заданных местах без зазоров при соблюдении соответствующего прямого или перевернутого отраженного излучения в зоне каждой секции. Для обеспечения некоторого рассеивания света шаровую оболочку выполняют матовой.

Изготовление прозрачного тела формирователя светового потока осуществляют последовательно, начиная от центра, известными способами формирования прозрачного материала секций формирователя излучения. Перед каждым формированием следующей секции предварительно в заданных местах зеркально покрывают поверхность предыдущей секции.

Способ коррекции диаграммы направленности формирователя излучения показан в чертежах:

На фиг. 1 показана система измерения излучения и получения диаграммы направленности светодиод - оптическая насадка.

На фиг. 2 показана экспериментальная диаграмма направленности излучения светодиода с 30-градусный оптической насадкой.

На фиг. 3 показан полукруг, разбитый на треугольники, для облегчения расчета величин углов раскрыва лучей излучения в секторах формирователя шарового излучения.

На фиг. 4 показан полуэллипс для облегчения расчета величин углов раскрыва лучей излучения в секторах формирователя излучения.

На фиг. 5 показан вариант из серии ламп типа «Ярилко», позволяющий получить почти идеальную гладкую шарообразную форму диаграммы направленности излучения формирователя излучения, показаны в сечении зеркала формирователя излучения.

На фиг. 6 этот же вариант, показано минимизированное по объему прозрачное тело в формирователе излучения.

На фиг. 7 показана нескорректированная зубчатого вида исходная диаграмма излучения на выходе формирователя излучения.

На фиг. 8 показана приведенная к нормальному виду зубчатая первого вида диаграмма излучения формирователя излучения.

На фиг. 9 показана скорректированная, гладкая, второго вида диаграмма излучения с одноименным преобразованием пучков излучения в секторах формирователя излучения.

На фиг. 10 показаны различные комбинации переотражения зеркал, позволяющие использовать в секторах прямые и перевернутые проекции входных пучков света.

На фиг. 11 показана скорректированная, гладкая, третьего вида диаграмма излучения формирователя излучения, близкая к идеальной, при использовании в секторах поочередного проецирования входных пучков светового потока - прямого и перевернутого.

На фиг. 12 показана, как возможный пример, скорректированная гладкая диаграмма излучения формирователя излучения с боковым максимумом излучения при использовании в секторах по заданному закону разнообразного поочередного проецирования входных пучков светового потока - прямого или перевернутого.

Способ осуществляют следующим образом. При наличии фокусирующего элемента (оптической насадки) на мощный светодиод его измеренная диаграмма направленности излучения в сечении всегда близка к эллипсоидной. С той разницей, что в зависимости от угла фокусирования, диаграммы будут различаться только по ширине эллипса. Однако, во всех случаях световой поток излучения, как без фокусирующей насадки, так и с насадкой практически остается неизменным. Это позволяет судить, что световой поток излучения равен сумме амплитуд, измеренных с разницей расположения точек измерения приближающихся к нулю, т.е. как бы выражается в сечении светового потока площадью занимаемой диаграммой направленности излучения светодиода. Известно также, что все размеры, соответственно, и площадь эллипса являются проекцией соответствующего круга под определенным углом. Это позволяет упростить расчеты с определением параметров эллипса. Вначале произвести расчеты для круга, а затем все данные умножить на соответствующий коэффициент уменьшения, который будет равен отношению ширины диаграммы направленности к ее максимальной величине амплитуды излучения.

Для получения шаровой или близкой к ней диаграммы направленности излучения светодиода требуется шаровое или близкое к нему прозрачное тело условно разбивать на объемные световодные сектора, в которых размещают объемные кольцевые зеркальные покрытия (зеркала), формирующие заданные переотражения излучения. В идеале, секторов может быть множество. Это множество может приближаться по размеру к световолоконным нитям, это дорого, да и не нужно. Достаточно иметь несколько зеркальных переотражающих объемных световодов по параллелям проектируемой светоизлучающей оболочки и рассматривать излучение в диаграмме направленности в сечении по вертикали шарового формирователя диаграммы направленности излучения. Входящие в сектора потоки излучения перераспределяются зеркалами из достаточно узких условных в прозрачном теле входящих щелей, входов световодов, и через эти световоды проецируются на матовую шаровую оболочку в соответствующих местах на выходе каждого сектора на относительно большую выходную площадь. Соотношение этих площадей может для всех секторов быть равным или отличаться. Используя разницу соотношения входящих и выходящих площадей, можно нужным образом менять характеристики излучения в диаграмме направленности в вертикальном направлении. К тому же, используя в соответствующих секторах зеркальное инвертирование или неинвертирование световых пучков излучения, также имеем возможность сглаживать излучение в смежных стыках по диаграммам соответствующих секторов излучения.

Рассмотрим соответствующие примеры.

Возьмем светодиод 1 с 30-градусный оптической насадкой 2 и снимем диаграмму направленности излучения. С помощью системы измерения 3 (фиг. 1), где светодиод 1 и насадка 2 на оси 4 соединены с редуктором 5, на котором установлен указатель 6 исходного оборота. Излучение от насадки 2, вызываемое светодиодом 1 от источника питания 7, через достаточно длинную трубку 8 попадает на фотодиод 9, напряжение на котором измеряется прибором 10. Данные измерения сведены в таблицу 1.

По результатам измерения построена диаграмма 11 направленности излучения, (фиг. 2). Из таблицы 1 нормированных значений видим, что режим темного наступает в районе 45°. А половинная ширина b фигуры 12, близкой к эллипсной, относительно максимальной амплитуды Am равна примерно 32%. Вычислим вначале нормированную

площадь Skr, эквивалентную световому потоку Sp, занимаемую полукругом с радиусом R=Am/2 равным половине максимальной амплитуды излучения Am, затем умножим на коэффициент уменьшения Ky=b/Am=0.32 и получим величину Sp, занимаемой площади эллипсной фигурой диаграммы 11 направленности излучения, что соответствует величине светового потока Sp в системе светодиод - оптическая насадка. Итак, для круга нормированная площадь

Выберем в формирователе 13 излучения число секторов i, равных по площади Spi. Пусть число секторов i равно пяти. Тогда световой поток Spi каждого сектора в полукруге 14, (фиг. 3),

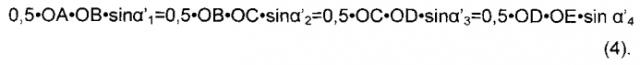

В этом полукруге 14 площади треугольников, образованных лучами OA, OB, ОС, OD, ОЕ должны быть равны между собой и равны площади первого треугольника SAOB. Пометим образуемые углы в круге через индекс штрих - α i ' .

Или

Нахождение углов и сторон треугольников усложняется появлением в уравнениях неудобных для решения задачи тригонометрических членов. Поэтому, применим приближенную формулу с погрешностью не более 0,5% для каждого сектора данного варианта из пяти секторов.

где i - номер исследуемого сектора.

Для первого сектора i-1 в уравнении (5) i=1 и общее значение тригонометрических членов обращается в 1.

Соответственно, значение величины ОВ (фиг. 3) определяется как

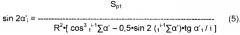

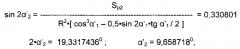

Для второго сектора i-2 в уравнении (5)

Соответственно,

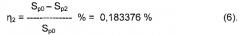

Произведем проверку уравнением (4)

Погрешность

Для третьего сектора i-3 сумма углов α 1 ' и α 2 ' .

Соответственно, в уравнении (5)

Произведем проверку уравнением (4)

Погрешность из уравнения (6)

Для четвертого сектора i-4 сумма углов α 1 ' , α 2 ' и α 3 ' .

Соответственно, в уравнении (5)

Произведем проверку уравнением (4)

Погрешность из уравнения (6)

Площадь и угол пятого сектора i-5 подразумеваются как остатки разности сумм данных от первых четырех секторов i-1 - i-4 и площади полукруга и угла 90°.

Полученные данные распределения углов секторов в полукруге теперь умножим на коэффициент уменьшения Ky=0.32 и получим распределение телесных углов αi (без индекса штрих), (фиг. 4). Чтобы исключить паразитные отражения входящих лучей от прозрачной поверхности входного окна формирователя 13 излучения, выберем поверхность входящего окна - сферическую.

По ним для диаграммы направленности излучения системы светодиод - оптическая насадка вычислим входящие площади Sвx i секторов i на входящей сфере 15, (фиг. 5, фиг. 6), формирователя 13 излучения.

Для того чтобы, например, для данного случая, раскрыв исходящих лучей от насадки 2 был 2·28,799916°=57,599832°≈58° для входящей сферы 15, выберем ее радиус r равным 2/3 радиуса оболочки 16 шара.

где Rш - радиус оболочки 16 формирователя 13 шарового излучения. Определим теперь входящие площади секторов Sвx i сферы 15. Площадь слоя сферы 15 определяется как произведение длины большого круга на соответствующую высоту. В данном случае известны телесные углы α1-α5 и, поэтому, легче определять их как разность высот (hi-1-hi) предыдущей и текущей при последующем отклонении текущего угла от центра сферы 15.

Где

Тогда

Пусть Rш=1, тогда 4/9·π=1,39626

Для первого сектора i-1

Для второго сектора i-2

Для третьего сектора i-3

Для четвертого сектора i-4

Для пятого сектора i-5

Для нахождения выходных площадей Sвых i секторов формирователя 13 излучения поделим площадь его оболочки 16 шара на 6 одинаковых площадей - 5 для выходных секторов i-1 - i-5 и одну для входящих площадей Sвx секторов i-1 - i-5 на сфере 15. Площадь слоев оболочки 16 шара определяется как произведение длины большого круга на соответствующую высоту h.

Если высоты равны, то равны и их площади, поэтому,

При

И теперь для каждого сектора i определим соотношения ρi выходящих площадей Sвых i к входящим Sвx i.

Это означает, что, при одинаковых потоках Spi на входах секторов i-1 - i-5, на выходах секторов i-1 - i-5 на единицу площади потоки Spi ослабляются соответствующим образом в каждом секторе. В центральном больше, а в крайнем меньше. В результате, на выходах секторов i-1 - i-5 излучаются усредненно-одинаковые световые потоки Spi, за исключением того, что на краях секторов i-1 - i-5 они будут иметь различные значения в соответствии с амплитудами Ai ш границ секторов i-1 - i-5 в диаграмме 11 направленности излучения.

Если принять, что если в формирователе 13 излучения входные пучки светового потока Spi проецируются одинаково, прямо или перевернуто, и без искажений при переотражениях, то при разных средних значениях Ai вх ср в секторах i-1 - i-5 измеренная выходная диаграмма направленности излучения будет иметь на смежных границах секторов i-1 - i-5 резкие падения и всплески амплитуд Ai ш различной величины, (фиг. 4, фиг. 7), и, соответственно, относительные амплитуды Ai сведены в таблицу 2,

где Ai вх - амплитуды излучения по диаграмме 11 направленности излучения в секторах на входе формирователя 13 излучения.

Ai вх ср - среднее значение входящих амплитуд Ai вх в секторах.

Ki m ср - масштабный коэффициент для каждого сектора при среднем значении 100% на выходе формирователя 13.

Ai ш - амплитуды излучения в секторах i-1 - i-5 на выходе формирователя 13 излучения.

Из диаграммы 17, (фиг. 7), формирователя 13 излучения видим, что при равенстве поступающих световых потоков Spi на одинаковые выходные площади Sвых секторов i-1 - i-5 формирователя 13 амплитуды средних значений Ai вых ср на выходе секторов равны. А наибольший всплеск амплитуды излучения Ai ш на краях секторов возникает в пятом секторе, т.к. последнее краевое значение A5 ш=0.

Всплески Ai ш на смежных выходах секторов i-1 - i-5 относительно максимального значения Ai ш в первом секторе можно уменьшить, если с помощью расчетного конструирования и контролем с помощью измерительных приборов перераспределить световые потоки Spi на входах формирователя 13 излучения. Этого можно добиться изменением размеров входящих щелей Sвx соответствующих секторов формирователя 13 излучения в его входящей сфере 15 и далее внутренних границ световодов. Это соответствует регулировке силы света диафрагмой в фотоаппарате. Например, уравняем все максимумы всплесков амплитуд Aiмакс ш излучения в смежных секторах i-1 - i-5 на выходе формирователя 13 излучения. Данные преобразования диаграммы 17 направленности излучения приведены в таблице 3.

Пусть Sвых i=1, тогда ΣSвых i=5. Соответственно придется изменить Sвx i для каждого сектора в kmi вх раз согласно сумме Σkmi норм.

Но ранее мы вводили масштабный коэффициент Ki m ср, соответственно,

По новым коэффициентам k m i ' для требуемых световых потоков в каждом секторе, не равным предыдущим, и по формулам (2)-(5) определим требуемые углы αi.

Т.е. сумма углов секторов i-1 - i-5 сошлась с предыдущей суммой.

Далее, если потребуется вычислить коэффициенты ослабления ρi для каждого сектора, то достаточно применить коэффициенты k m i ' в формуле

Внешний вид полученного излучения на выходе формирователя 13 излучения показан диаграммой излучения 18 на фиг. 8.

Однако, выбросы можно сгладить, если максимальную амплитуду Aiмакс ш в каждом смежном секторе приравнять к минимальной Ai-1 мин ш в предыдущем.

Соответственно, относительные амплитуды Аi сведены в таблицу 4,

Если Sвых i=1, тогда ΣSвых i=5.

По произведениям коэффициентов K i m ⋅ k m i ' для требуемых световых потоков вместо исходных Spi определим требуемые углы αi.

Внешний вид полученного излучения на выходе формирователя 13 излучения показан диаграммой излучения 19 на фиг. 9.

Однако, если применять в секторах i-1 - i-5 поочередное проецирование на оболочку 16 шара входных пучков светового потока прямое и перевернутое, то имеется возможность значительно сгладить всплески амплитуд Ai ш на выходных смежных границах секторов i-5 формирователя 13.

На фиг. 10 показаны различные комбинации переотражений зеркал, позволяющие использовать в секторах прямые и перевернутые проекции входных пучков света, где означает

На фиг. 5 показан этот вариант расположения зеркал из серии ламп типа «Ярилко», позволяющий сгладить форму излучения в диаграмме направленности формирователя 13 излучения. На фиг. 6 показан этот же вариант, но с минимизированным по объему прозрачным телом 20 в формирователе 13 излучения. Для визуального различения световых потоков применено их различное затемнение.

В нем первый сектор формирует прямое проецирование, второй - инвертирует или переворачивает, третий - формирует прямое, четвертый - переворачивает и пятый осуществляет прямое проецирование.

Произведем, по сути, аналогичный перерасчет разбиения входной диаграммы 11 направленности излучения и вычислим соответствующие углы αi для входящей сферы 15. Для этого вновь обратимся к таблице 3 и возьмем данные амплитуд Ai ш после выравнивания на смежных границах каждого сектора i-1 - i-5 и данные преобразования представим в таблице 5.

Внешний вид полученного почти идеального шарового излучения на выходе формирователя 13 излучения показан диаграммой излучения 21 на фиг. 11.

Применяя различные комбинации чередования проекций Spi на оболочку 16 шара прямых и перевернутых пучков излучения на выходах секторов i-1 - i-5, можно в ограниченных пределах из 16 комбинаций менять форму диаграммы направленности на выходе секторов i-1 - i-5 формирователя 13 излучения. Например, можно усилить боковое свечение формирователя 13 излучения. Если принять инвертирование или переворачивание пучка входного излучения на выходе формирователя 13 за «1», а прямое излучение за «0», то наиболее интересны в этом смысле комбинации «11110» или «11100». Выберем первую, в которой от максимального значения амплитуды излучения в 100% пятого сектора остальные максимальные амплитуды секторов стыкуются с минимальными амплитудами предыдущих, (фиг. 12). Данные преобразования в диаграмму 22 сведены в таблицу 6.

Внешний вид полученного излучения на выходе формирователя 13 излучения показан диаграммой излучения 22 на фиг. 12.

Можно рассматривать еще изменение выходных площадей Sвых i, это уже на любителя - смысл регулирования светового потока Spi не меняется, но несколько технологически усложняется.

Пример реализации способа показан на фиг. 5 и 6.

Формирователь 13 излучения содержит прозрачное тело 20, помещенное в матовую шаровую оболочку 16. Прозрачное тело 20 в выступающем торце имеет резьбу 23 для крепления к теплоотводящему радиатору светодиодной лампы «ярилко», на фиг. 6 не показан, и сферическое углубление 24, выполняющее роль входящей сферы 15 формирователя 13 излучения. Входящая сфера 15 и внутренний объем прозрачного тела 20 условно поделены на 5 концентрических секций i. Внутри концентрических секций помещены объемные кольцевые зеркальные покрытия z-i-j (фиг. 5), выполняющие в секторах i роль световодов излучения 25-i источника излучения 1 через фокусирующий элемент 2. Шаровая оболочка 16 закреплена к прозрачному телу 20 так, чтобы излучение от световодов 25-i, исходящее от светоизлучающего элемента 1, попадало на внутреннюю поверхность оболочки 16 без зазоров и перехлестов. Поверхности 26 прозрачного тела 20 в местах выхода излучения световодов 25-i выполнены повторяющими форму входящего к поверхности 26 излучения световодов 25-i, проецируемого на внутреннюю поверхность шаровой оболочки 16.

От источника излучения 1, светодиода, через фокусирующий элемент 2 лучи 27-i на расстоянии r попадают во входящие окна световодов 25-i входящей сферы 15 формирователя 13 излучения. В центральном секторе i-1 под телесным углом излучения α1 пучок света 27-i-1 через входящее окно световода 25-i-1 входящей сферы 15 сквозь прозрачное тело 20 попадает на отражающее фокусирующее зеркальное покрытие z-1-1. Пройдя через кольцевой фокус, расфокусированный пучок 27-i-1 вновь попадает на второе фокусирующее кольцевое зеркальное покрытие z-1-2 вокруг входящего на зеркало z-1-1 пучка 27-i-1. И аналогично, пройдя через кольцевой фокус, расфокусированный пучок 27-i-1, не меняя своего прямого изображения, попадает на выделенную ранее центральную выходную площадь Sвых ш сектора i-1 на внутренней стороне шаровой оболочки 16-1. Благодаря матовому покрытию, с этой поверхности свет рассеивается, а входящие углы лучей 27-i-1 маскируются.

Во втором секторе i-2 под телесным углом излучения α2 пучок света 27-i-2 через входящее окно световода 25-i-2 входящей сферы 15 сквозь прозрачное тело 20 попадает на отражающее выпуклое зеркальное кольцевое покрытие z-2 вокруг входящего центрального пучка 27-i-1. Отраженный расширенный пучок 27-i-2, перевернув свое входящее изображение, попадает на выделенную ранее выходную площадь Sвых ш сектора i-2 на внутренней стороне шаровой оболочки 16-2. Освещаемые сегменты слоев оболочек 16-1 и 16-2 шарового формирователя 13 излучения стыкуются без зазоров и перехлестов.

В третьем секторе i-3 под телесным углом излучения α3 пучок света 27-i-3 через входящее окно световода 25-i-3 входящей сферы 15 сквозь прозрачное тело 20 попадает на отражающее вогнутое зеркальное кольцевое покрытие z-3 вокруг входящего пучка 27-i-2. Пройдя через кольцевой фокус, расфокусированный пучок 27-i-3, не меняя своего прямого изображения, попадает на выделенную ранее выходную площадь Sвых ш сектора i-3 на внутренней стороне шаровой оболочки 16-3.

В четвертом секторе i-4 под телесным углом излучения α4 пучок света 27-i-4 через входящее окно световода 25-i-4 входящей сферы 15 сквозь прозрачное тело 20 попадает на отражающее выпуклое зеркальное кольцевое покрытие z-4 вокруг входящего пучка 27-i-3. Расширенный пучок 27-i-4, перевернув свое входящее изображение, попадает на выделенную ранее выходную площадь Sвых ш сектора i-4 на внутренней стороне шаровой оболочки 16-4.

В пятом секторе i-3 под телесным углом излучения α5 пучок света 27-i-5 через входящее окно световода 25-i-5 входящей сферы 15 сквозь прозрачное тело 20 попадает на отражающее вогнутое зеркальное кольцевое покрытие z-5 вокруг входящего пучка 27-i-4. Пройдя через кольцевой фокус, расфокусированный пучок 27-i-5, не меняя своего прямого изображения, попадает на выделенную ранее выходную площадь Sвых ш сектора i-5 на внутренней стороне шаровой оболочки 16-5.

При соответствующем выборе величин площадей Sвx i входящих окон световодов 25-i входящей сферы 15, соответственно, внутренних границ световодов, формирователя 13 излучения, поочередном переворачивании изображений исходных пучков света в зеркальных переотражениях в смежных секторах внутри формирователя 13 излучения лучи 27-i источника излучения 1, через фокусирующий элемент 2, преобразуются в почти идеальное шаровое излучение на выходе формирователя 13 излучения, (фиг. 11).

Литература

1. RU 2447542 от 11.01.2011, «Лампа светодиодная» (прототип),

2. М.Я. Выгодский, «Справочник по элементарной математике», Москва, «Наука», 1986 г., 317 с.

3. «Новости электроники», №17, 2008, стр. 15-20, Обзор оптических систем для LED.

4. Светотехника. 2001. №5. С. 18-19, «Полимерная оптика для светоизлучающих диодов».

Способ коррекции диаграммы направленности шарового формирователя излучения светоизлучающего элемента, включающий формирование излучения от светоизлучающего элемента через элемент фокусирования излучения, характеризующийся тем, что для формирования гладкого вида диаграммы направленности излучения прозрачное тело помещают в матовую шаровую оболочку, предварительно прозрачное тело разбивают на объемные световодные секции, (световоды), в каждом из них помещают зеркальные покрытия, осуществляющие через входящие окна на входе световодов прозрачного тела распределение от фокусирующего элемента световых потоков светоизлучающего элемента на матовую внутреннюю поверхность шаровой оболочки формирователя излучения, замеряют амплитуды входного светового потока и строят диаграмму направленности излучения, исходящего от фокусирующего элемента, по полученным значениям расчетным путем или с помощью измерительных приборов находят углы границ излучения с равными световыми потоками на входах световодных секций, замеряют излучение на выходе оболочки формирователя излучения и получают исходную диаграмму направленности излучения формирователя излучения, затем для уравнивания максимумов амплитуд излучения с оболочки на смежных границах выходов секций, не изменяя общих границ входящего окна, вновь находят углы границ излучения, устанавливают новые размеры входящих окон на входах световодов и осуществляют этим с уменьшенными выбросами амплитуд первый вид сглаживания излучения на диаграмме направленности излучения формирователя излучения, при другом выравнивании излучения с оболочки формир