Диагностические маркеры

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биохимии. Описан способ определения чувствительности роста опухолевых клеток к ингибированию с помощью ингибитора киназы EGFR, включающий определение статуса метилирования гена ERBB2 в опухолевой клетке образца, причем пониженный уровень метилирования гена ERBB2 означает, что менее чем 50% возможных сайтов метилирования в части гена ERBB2 являются метилированными, и указывает на то, что рост опухолевых клеток чувствителен к ингибированию с помощью ингибитора EGFR. Также описан способ выявления больного злокачественной опухолью, на которого может оказать благоприятный эффект лечение с помощью ингибитора EGFR. Описан способ выбора терапии для больного со злокачественной опухолью. Изобретение расширяет арсенал способов прогнозирования реакции на противораковую терапию. Представлен способ определения сверхэкспрессии гена ERBB2 в клетке. 5 н. и 26 з.п. ф-лы, 8 ил., 6 пр.

Реферат

Перекрестная ссылка на родственные заявки

Согласно настоящей заявке испрашивается приоритет в соответствии с предварительной заявкой на патент США №61/529917, поданной 31 августа 2011 года, раскрытие которой включено в настоящий документ с помощью ссылки в полном ее объеме.

Область техники

Настоящее изобретение относится к способам прогнозирования реакции на противораковую терапию на основе статуса метилирования гена.

Уровень техники

Настоящее изобретение относится к способам диагностики и лечения больных злокачественной опухолью. В частности, настоящее изобретение относится к способам определения, больных, на которых будет оказывать благоприятный эффект лечение с помощью ингибитора киназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR).

Злокачественная опухоль является общим названием для широкого спектра клеточных злокачественных новообразований, характеризуемых нерегулируемым ростом, отсутствием дифференцировки и способностью поражать локальные ткани и метастазировать. Эти опухолевые злокачественные новообразования поражают, с различными степенями поражения, каждую ткань и орган в организме.

За последние несколько десятилетий было разработано множество терапевтических средств для лечения различных типов злокачественной опухоли. Наиболее часто используемые типы противораковых средств включают: алкилирующие ДНК средства (например, циклофосфамид, ифосфамид), антиметаболиты (например, метотрексат, фолатный антагонист и 5-фторурацил, пиримидиновый антагонист), разрушители микротрубочек (например, винкристин, винбластин, паклитаксел), интеркаляторы ДНК (например, доксорубицин, дауномицин, цисплатин) и гормональное терапевтическое средство (например, тамоксифен, флутамид).

Семейство рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR) включает четыре близкородственных рецептора (HER1/EGFR, HER2 (ERBB2), HER3 (ERBB23) и HER4 (ERBB4)), вовлеченные в такие клеточные ответы, как дифференцировка и пролиферация. Сверхэкспрессия киназы EGFR, или его лиганда TGF-альфа, часто ассоциирована со многими злокачественными опухолями, включая злокачественные опухоли молочной железы, легкого, колоректальные злокачественные опухоли, злокачественные опухоли яичников, гипернефроидная злокачественная опухоль почки, злокачественные опухоли головы и шеи, глиобластомы и астроцитомы, и, как полагают, способствует злокачественному росту этих опухолей. Также было обнаружено, что клеточную канцерогенность повышает специфическая представляющая собой делецию мутация в гене EGFR (EGFRvIII). Активация EGFR-индуцируемых сигнальных путей запускает множество процессов, которые потенциально являются стимулирующими развитие злокачественной опухоли, например, пролиферацию, ангиогенез, подвижность и проникновение клеток, сниженный апоптоз и индукцию устойчивости к лекарственному средству. Повышенная экспрессия HER1/EGFR часто связана с прогрессирующим заболеванием, метастазами и неблагоприятным прогнозом. Например, при NSCLC и злокачественной опухоли желудка было показано, что повышенная экспрессия HER1/EGFR коррелирует с высокой скоростью метастазирования, плохой дифференцировкой опухоли и повышенной пролиферацией опухоли.

Сверхэкспрессию ERBB2 обычно рассматривают в качестве показателя неблагоприятного прогноза, особенно у больных с первичным заболеванием, которое вовлекает подмышечные лимфатические узлы ((Slamon et al., Science 235:177-182 (1987); Slamon et al., Science 244:707-712 (1989); Ravdin and Chamness, Gene 159:19-27 (1995); и Hynes and Stem, Biochim Biophys Acta 1198:165-184 (1994) и было связано с восприимчивостью и/или устойчивостью к действию гормонального терапевтического средства и курсам химиотерапии, в том числе CMF (циклофосфамиду, метотрексату и фторурацилу) и антрациклинам (Baselga et al., Oncology 11 (3 Suppi 2):43-48 (1997)). Больных, которые были подвергнуты лечению с помощью антитела к HER2 трастузумаб, отбирают для терапии на основе сверхэкспрессии/амплификации HER2. См., например, патентные документы WO 99/31140, US 2003/0170234, WO 01/89566.

Мутации, которые активируют тирозинкиназную активность интегральных белков рецептора и/или усиливают дальнейшую передачу сигнала, были обнаружены у NSCLC и глиобластоме. Однако, роль мутаций в качестве основного механизма придания чувствительности к ингибиторам рецептора EGF, например эрлотинибу (TARCEVA®) или гефитинибу (IRESSA™), до настоящего времени остается неоднозначной. Недавно появилась информация о том, что мутантная форма рецептора EGF полной длины позволяет прогнозировать восприимчивость на ингибитор тирозиновой киназы рецептора EGF, гефитиниб (Paez, J.G. et al. (2004) Science 304:1497-1500; Lynch, Т.J. et al. (2004) N. Engl. J. Med. 350:2129-2139). Исследования клеточных культур показали, что линии клеток, которые экспрессируют мутантную форму рецептора EGF (т.е. H3255), были более чувствительными к ингибированию роста ингибитором тирозиновой киназы рецептора EGF гефитинибом и что для ингибирования линий опухолевых клеток, экспрессирующих рецептор EGF дикого типа необходимы намного более высокие концентрации гефитиниба. Результаты таких наблюдений позволяют предположить, что специфические мутантные формы рецептора EGF могут отображать более сильную чувствительность к ингибиторам рецептора EGF, но не определяют полностью не дающий ответа фенотип.

Совершенствование применения в качестве противоопухолевых средств соединений, которые прямо ингибируют киназную активность EGFR, а также антител, которые уменьшают киназную активность EGFR, блокируя активацию EGFR, являются областями интенсивных научно-исследовательских работ (de Bono J.S. and Rowinsky, E.K. (2002) Trends in Mol. Medicine 8:S19-S26; Dancey, J. and Sausville, E.A. (2003) Nature Rev. Drug Discovery 2:92-313). Некоторые исследования продемонстрировали, раскрыли или позволили предположить, что некоторые ингибиторы киназ EGFR могут повышать цитолиз опухолевых клеток или новообразований при применении в сочетании с определенными другими противораковыми или химиотерапевтическими средствами или лекарственными препаратами (например, Herbst, R.S. et al. (2001) Expert Opin. Biol. Ther. 1:719-732; Solomon, B. et al. (2003) Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 55:713-723; Krishnan, S. et al. (2003) Frontiers in Bioscience 8, e1-13; Grunwald, V. and Hidalgo, M. (2003) J. Nat. Cancer Inst. 95:851-867; Seymour L. (2003) Current Opin. Investig. Drugs 4(6):658-666; Khalil, M.Y. et al. (2003) Expert Rev. Anticancer Ther. 3:367-380; Bulgaru, A.M. et al. (2003) Expert Rev. Anticancer Ther. 3:269-279; Dancey, J. and Sausville, E.A. (2003) Nature Rev. Drug Discovery 2:92-313; Ciardiello, F. et al. (2000) Clin. Cancer Res. 6:2053-2063; и публикация патента США №2003/0157104).

Эрлотиниб (например, эрлотиниб HCl, также известный как TARCEVA® или OSI-774) является перорально доступным ингибитором киназы EGFR. In vitro, у эрлотиниба наблюдали существенную ингибиторную активность по отношению к киназе EGFR у ряда линий опухолевых клеток человека, включая колоректальную злокачественную опухоль и злокачественную опухоль молочной железы (Moyer J.D. et al. (1997) Cancer Res. 57:4838), а доклиническая оценка показала активность в отношении ряда EGFR-экспрессирующих ксенотрансплантатов опухоли человека (Pollack, V.A. et al. (1999) J. Pharmacol. Exp.Ther. 291:739). Совсем недавно у эрлотиниба наблюдали перспективную активность в испытаниях I и II фазы при ряде показаний, включая злокачественную опухоль шеи и головы (Soulieres, D., et al. (2004) J. Clin. Oncol. 22:77), NSCLC (Perez-Soler R, et al. (2001) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 20:310a, abstract 1235), CRC (Oza, M., et al. (2003) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 22:196a, abstract 785) and MBC (Winer, E., et al. (2002) Breast Cancer Res. Treat. 76:5115a, abstract 445). В испытании III фазы монотерапия эрлотинибом значительно пролонгировала продолжительность существования, задерживала прогрессирование заболевания и задерживала ухудшение связанных со злокачественной опухолью легких симптомов у больных с прогрессирующей стадией невосприимчивой к терапии NSCLC (Shepherd, F. et al. (2004) J. Clin. Oncology, 22:14S (July 15 Supplement), Abstract 7022). В то время как большинство данных клинических испытаний эрлотиниба относятся к его применению при NSCLC, предварительные результаты исследований I/II фазы продемонстрировали перспективную активность комбинированной терапии эрлотиниба и капецитабина/эрлотиниба у больных с широким диапазоном типов солидных опухолей человека, включая CRC (Oza, M., et al. (2003) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 22:196a, abstract 785) и MBC (Jones, R.J., et al. (2003) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 22:45a, abstract 180). В ноябре 2004 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило эрлотиниб для лечения больных с локально прогрессирующей или метастазирующей немелкоклеточной злокачественной опухолью легкого (NSCLC) после по меньшей мере одной неудачной схемы приема лекарств до химиотерапии. Эрлотиниб является единственным лекарственным средством класса рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR), продемонстрировавшим в клиническом испытании III фазы повышение продолжительности существования у больных с прогрессирующей стадией NSCLC.

Лекарственное средство против новообразований в идеале будет избирательно уничтожать клетки злокачественной опухоли с широким терапевтическим индексом по отношению к его токсичности к незлокачественным клеткам. Оно также будет сохранять свою эффективность в отношении злокачественных клеток даже после продолжительного воздействия лекарственным средством. К сожалению, ни одно из существующих на настоящий момент химиотерапевтических средств не обладает таким идеальным профилем. Наоборот, большинство из них обладают очень узкими терапевтическими индексами. Кроме того, клетки злокачественной опухоли, подвергнутые действию почти сублетальных концентраций химиотерапевтического средства, будут очень часто развивать устойчивость к такому средству, а также довольно часто перекрестную устойчивость к некоторым другим противоопухолевым средствам в той же степени. Кроме того, для любого установленного типа злокачественной опухоли специалист зачастую не может прогнозировать какой больной вероятно отреагирует на конкретное лечение, даже более новыми генонаправленными терапевтическими средствами, такими как ингибиторы киназы EGFR, что таким образом влечет множество исследований методом проб и ошибок, даже при существенном риске и дискомфорте для больного, с целью обнаружения наиболее эффективного терапевтического средства.

Таким образом, существует необходимость в более эффективном лечении новообразований и других пролиферативных нарушений и более эффективных способах определения какие опухоли будут реагировать на какое лечение. Стратегии повышения терапевтической эффективности существующих лекарственных средств включали изменения схемы их введения, а также их применение с другими противораковыми или биохимическими модулирующими средствами. Комбинированная терапия хорошо известна как способ, который может в результате привести к большей эффективности и ослабить побочные эффекты по сравнению с применением терапевтически релевантной дозы каждого средства в отдельности. В некоторых случаях, эффективность комбинации лекарственных средств является аддитивной (эффективность комбинации приблизительно равна сумме эффектов от каждого лекарственного средства в отдельности), но в других случаях эффект является синергическим (эффективность комбинации больше, чем сумма эффектов каждого даваемого в отдельности лекарственного средства).

Мишень-специфичные терапевтические подходы, такие как эрлотиниб, обычно ассоциированы с уменьшенной токсичностью по сравнению с традиционными цитотоксичными средствами и, таким образом, годятся для применения в схемах комбинированного лечения. Перспективные результаты наблюдали в исследованиях I/II фазы эрлотиниба в комбинации с бевацизумабом (Mininberg, E.D., et al. (2003) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 22:627a, abstract 2521) и гемцитабином (Dragovich, Т., (2003) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 22:223a, abstract 895). Из недавно полученных данных в испытаниях III фазы NSCLC видно, что эрлотиниб или гефитиниб в качестве терапии первой линии в комбинации со стандартной химиотерапией не повышали продолжительность существования (Gatzemeier, U., (2004) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 23:617 (Abstract 7010); Herbst, R.S., (2004) Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 23:617 (Abstract 7011); Giaccone, G, et al. (2004) J. Clin. Oncol. 22:777; Herbst, R., et al. (2004) J. Clin. Oncol. 22:785). Однако, результаты испытаний III фазы на злокачественной опухоли поджелудочной железы показали, что эрлотиниб в качестве терапии первой линии в комбинации с гемцитабином повышал продолжительность существования.

Некоторые группы исследовали потенциальные биомаркеры для прогнозирования реакции больного на ингибиторы EGFR (см., например, патентные документы WO 2004/063709, WO 2005/017493, WO 2004/111273, WO 2004/071572, US 2005/0019785 и US 2004/0132097). Один такой биомаркер представляет собой эпителиальный и мезенхимальный фенотип. В ходе большинства метастаз злокачественной опухоли важное изменение происходит в опухолевой клетке, известной как эпителиально-мезенхимальный переход (EMT) (Thiery, J.P. (2002) Nat. Rev. Cancer 2:442-454; Savagner, P. (2001) Bioessays 23:912-923; Kang Y. and Massague, J. (2004) Cell 118:277-279; Julien-Grille, S., et al. Cancer Research 63:2172-2178; Bates, R.C. et al. (2003) Current Biology 13:1721-1727; Lu Z., et al. (2003) Cancer Cell. 4(6):499-515)). Эпителиальные клетки, которые имеют тесную связь друг с другом и характеризуются полярностью, дают начало мезенхимальным клеткам, которые имеют более слабую связь друг с другом и характеризуются утратой полярности, а также обладают способностью к перемещению. Такие мезенхимальные клетки могут распространяться в ткани, окружающие исходную опухоль, проникать в кровеносные и лимфатические сосуды и перемещаться в новые местоположения, где они делятся и формируют дополнительные опухоли. EMT не присутствует в здоровых клетках за исключением периода эмбриогенеза. При нормальных обстоятельствах TGF-β играет роль ингибитора роста, однако, в ходе метастазирования злокачественной опухоли TGF-β начинает активировать EMT.

Эпителиальный и мезенхимальный фенотипы ассоцировали с конкретными паттернами генной экспрессии. Например, в WO 2006101925 было показано, что эпителиальный фенотип ассоциирован с высокими уровнями экспрессии E-кадгерина, Brk, γ-катенина, α-катенина, кератина 8, кератина 18, коннексина 31, плакофилина 3, стратафина 1, ламинина альфа-5 и ST14, тогда как мезенхимальный фенотип ассоциирован с высокими уровнями экспрессии виментина, фибронектина, фибриллина-1, фибриллина-2, коллагена альфа-2(IV), коллагена альфа-2(V), LOXL1, нидогена, C11orf9, тенасцина, N-кадгерина, эмбрионального EDB+ фибронектина, тубулина альфа-3 и эпиморфина.

Эпигенетика представляет собой исследование наследуемых изменений в генной экспрессии или клеточном фенотипе, обусловленных механизмами, отличными от изменений в лежащей в основе последовательности ДНК - откуда и произошло название эпи- (греческое: под, нижний, внешний) -генетическая. Примеры таких изменений включают метилирование ДНК и модификация гистонов, оба из которых служат для модулирования генной экспрессии без изменения последовательности ассоциированных генов. Такие изменения могут быть соматически наследуемыми посредством деления клеток в течение остатка жизни организма и могут также передаваться следующим поколениям организма. Однако, изменения лежащей в основе последовательности ДНК организма отсутствуют; наоборот, негенетические факторы заставляют гены организма иначе вести себя или экспрессироваться.

Метилирование ДНК является ключевой частью нормального развития организма и клеточной дифференцировки у высших организмов. Метилирование ДНК устойчиво изменяет паттерн экспрессии генов в клетках, так чтобы клетки могли "помнить где они побывали"; например, клетки, запрограммированные как островки Лангерганса в ходе эмбрионального развития, остаются островками Лангерганса в течение жизни организма без необходимости в поддержке постоянных сигналов, сообщающих им, что им необходимо оставаться островками. Кроме того, метилирование ДНК подавляет экспрессию вирусных генов и других вредоносных элементов, которые постепенно были встроены в геном хозяина. Метилирование ДНК также формирует основу структуры хроматина, которая позволяет клеткам формировать бесчисленное множество характеристик, необходимых для многоклеточной жизни, из простой неизменной последовательности ДНК. Метилирование ДНК также играет ключевую роль в развитии почти всех типов злокачественных опухолей. Метилирование ДНК в 5-положении цитозина оказывает специфическое влияние, уменьшая генную экспрессию, и его обнаружили у каждого исследованного позвоночного. В соматических тканях взрослого метилирование ДНК обычно происходит в контексте CpG-динуклеотида, в то время как не-CpG метилирование распространено у эмбриональных стволовых клеток.

"CpG" является условным обозначением "-C-фосфат-G-", который представляет собой цитозин и гуанин, разделенный одним единственным фосфатом, фосфат соединяет вместе любые два нуклеозида в ДНК. Обозначение "CpG" используют для того, чтобы отличать такую линейную последовательность от образования пары CG-основания из цитозина и гуанина. Цитозины в динуклеотидах CpG могут быть метилированы с образованием 5-метилцитозина (5-mC). У млекопитающих метилирование цитозина в гене может привести к выключению гена. Ферменты, которые добавляют метальную группу в ДНК, называются ДНК-метилтрансферазами. У млекопитающий метилировано от 70% до 80% цитозинов CpG. Существуют участки генома, которые характеризуются более высокой концентрацией сайтов CpG, известные как CpG-островки. Эти "CpG-островки" также характеризуются более высоким, чем ожидалось, содержанием GC (т.е. >50%). Многие гены в геномах млекопитающих имеют CpG-островки, ассоциированные с началом гена. Поэтому, наличие CpG-островка используют для того, чтобы помочь в прогнозировании и аннотировании генов. CpG-островки являются невосприимчивыми к метилированию, что может помочь в поддержании открытой конфигурации хроматина. Кроме того, это может в результате привести к пониженной восприимчивости к транзициям и, как следствие, более высокой равновесной концентрации сохранившихся CpG. Метилирование сайтов CpG в промоторах генов может привести к их сайленсингу, особенности, обнаруживаемой у ряда злокачественных опухолей человека (например, сайленсинг опухолевых генов-супрессоров). И наоборот, пониженный уровень метилирования сайтов CpG был ассоциирован со сверхэкспрессией онкогенов в клетках злокачественной опухоли.

Сущность изобретения

Согласно одному аспекту настоящее изобретение относится к способу определения чувствительности роста опухолевых клеток к ингибированию с помощью ингибитора киназы EGFR, включающему определение статуса метилирования гена ERBB2 в опухолевой клетке образца, причем пониженный уровень метилирования гена ERBB2 указывает на то, что рост опухолевых клеток чувствителен к ингибированию с помощью ингибитора EGFR. Согласно другому аспекту настоящее изобретение относится к способу выявления больного злокачественной опухолью, на которого может оказать благоприятный эффект лечение с помощью ингибитора EFGR, включающему определение статуса метилирования гена ERBB2 из образца злокачественной опухоли больного, причем больного выявляют как такого, на которого может оказать благоприятный эффект лечение с помощью ингибитора EGFR, если статус метилирования гена ERBB2 определяют как пониженный уровень метилирования. Согласно одному варианту осуществления больному вводят терапевтически эффективное количество ингибитора EGFR, если больного выявляют как такого, на которого сможет оказать благоприятный эффект лечение с помощью ингибитора EGFR.

Согласно другому аспекту настоящее изобретение относится к способу лечения злокачественной опухоли у больного, включающему введение терапевтически эффективного количества ингибитора EGFR больному, причем больному до введения ингибитора EGFR поставили диагноз злокачественной опухоли, которая характеризуется пониженным уровнем метилирования гена ERBB2, и причем пониженный уровень метилирования гена ERBB2 указывает на терапевтическую восприимчивость объектом ингибитора EGFR.

Согласно другому аспекту настоящее изобретение относится к способу выбора терапии для больного злокачественной опухолью, включающему этапы определения статуса метилирования гена ERBB2 из образца злокачественной опухоли больного, и выбора ингибитора EGFR для терапии при определении гена ERBB2 как имеющего пониженный уровень метилирования. Согласно одному варианту осуществления больному вводят терапевтически эффективное количество ингибитора EGFR, такого как, например, эрлотиниб, цетуксимаб или панитумумаб.

Согласно другому аспекту настоящее изобретение относится к способу определения сверхэкспрессии гена ERBB2 в клетке, включающему определение статуса метилирования гена ERBB2 в клетке, причем пониженный уровень метилирования гена ERBB2 указывает на сверхэкспрессию ERBB2 в клетке.

Согласно другому аспекту настоящее изобретение относится к способу лечения злокачественной опухоли у больного, включающему введение терапевтически эффективного количества ингибитора HER2 больному, причем больному до введения ингибитора HER2 был поставлен диагноз злокачественной опухоли, которая характеризуется пониженным уровнем метилирования гена ERBB2, и причем пониженный уровень метилирования гена ERBB2 указывает на терапевтическую восприимчивость объектом ингибитора HER2.

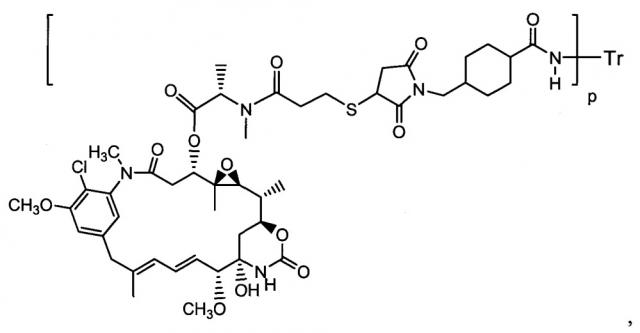

Согласно другому аспекту настоящее изобретение относится к способу выбора терапии для больного злокачественной опухолью, включающему этапы определения статуса метилирования гена ERBB2 из образца злокачественной опухоли больного и выбора ингибитора HER2 для терапии при определении гена ERBB2 как имеющего пониженный уровень метилирования. Согласно одному варианту осуществления больному вводят терапевтически эффективное количество ингибитора HER2, такого как трастузумаб или T-DM1.

Согласно определенным вариантам осуществления описанных выше способов статус метилирования определяют у части гена ERBB2. Частью гена, используемого для определения статуса метилирования, является, например, энхансерный участок или энхансерный участок и промоторный участок. Согласно одному варианту осуществления часть гена, используемого для определения статуса метилирования, содержит последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1. Согласно одному варианту осуществления часть гена, используемого для определения статуса метилирования, состоит из последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 1. Согласно одному варианту осуществления часть гена, используемого для определения статуса метилирования, содержит участок с 6-ю повторами CpG. Согласно одному варианту осуществления часть гена, используемого для определения статуса метилирования, содержит последовательность нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 2. Согласно одному варианту осуществления часть гена, используемого для определения статуса метилирования, состоит из последовательности нуклеиновой кислоты SEQ ID NO: 2.

Согласно определенным вариантам осуществления способов статус метилирования гена ERBB2 считают статусом с низким уровнем метилирования, если ген ERBB2 или его часть метилированы менее чем на приблизительно 50% или менее чем на приблизительно 20%..

Согласно определенным вариантам осуществления описанных выше способов статус метилирования определяют с помощью пиросеквенирования. Согласно определенным вариантам осуществления описанных выше способов ген ERBB2 получен из зафиксированной в формалине и залитой парафином (FFPE) ткани или из свежезамороженной ткани. Согласно определенным вариантам осуществления описанных выше способов выделенный из образца ткани ген ERBB2 перед пиросеквенированием предварительно амплифицируют.

Согласно определенным вариантам осуществления описанных выше способов опухолевая клетка представляет собой клетку опухоли NSCLC, или злокачественная опухоль представляет собой NSCLC.

Краткое описание чертежей

На фигуре 1 показана последовательность нуклеиновой кислоты энхансерного участка ERBB2 (SEQ ID NO: 1), содержащего 28 сайтов метилирования CpG (SEQ ID NO: 1).

На фигуре 2 приведен график, на котором показаны результаты анализа с применением пиросеквенирования статуса метилирования ERBB2 у удаленных хирургическим путем первичных опухолей NSCLC и равноценной нормальной ткани.

На фигуре 3 приведен график, на котором показаны результаты количественного анализа с применением пиросеквенирования статуса метилирования ERBB2 у эпителио-подобных и мезенхимально-подобных линий клеток NSCLC.

На фигуре 4 приведен график, на котором показана относительная экспрессия мРНК ERBB2 у клеток NSCLC по результатам анализа экспрессии гена Fludigm на основе технологии TaqMan.

На фигуре 5 приведен график, на котором показан процент метилирования сайтов CpG энхансера ERBB2 у линий клеток. Линии клеток приведены в порядке чувствительности к обработке эрлотинибом.

На фигуре 6 приведен график, на котором показаны результаты анализа с применением пиросеквенирования, которые представляют собой проценты метилирования в каждом из 6 отдельных сайтов CpG у удаленных хирургическим путем первичных опухолей NSCLC и равноценной нормальной ткани.

На фигуре 7 приведен график, на котором показан процент метилирования энхансерного участка ERBB2 у опухолевых клеток с высоким и низким уровнем экспрессии ERBB2.

На фигуре 8 приведен график, на котором показаны результаты анализа с применением пиросеквенирования метилирования ERBB2 и эпителиального/мезенхимального статуса у 47 образцов первичных опухолей NSCLC, полученных из архивных FFPE-микроскопических препаратов.

Подробное описание изобретения

I. Определения

Если не указано иное, то используемые в настоящем документе технические и научные термины имеют то же значение, которое обычно понимается рядовыми специалистами в данной области техники, к которой относится настоящее изобретение. В некоторых случаях термины с традиционно понимаемыми значениями приведены в настоящем документе для ясности и/или в качестве справочного материала, и включение в настоящий документ таких определений не следует понимать, как представляющее значительную разницу по сравнению с тем, что обычно понимается в данной области техники. Описанные или приведенные в качестве справочного материала методы и процедуры обычно хорошо понятны и широко используются специалистами в данной области техники с применением традиционной методики, как, например, широко используемые молекулярные методики клонирования, описываемые в работе Sambrook et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual 2nd. edition (1989) Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y. В соответствующих случаях, если не указано иное, процедуры, включающие применение коммерчески доступных наборов и реактивов, обычно осуществляют согласно определенным производителем протоколам и/или параметрам.

Таким образом, перед описанием способов, наборов и применений по настоящему изобретению следует понять, что настоящее изобретение не ограничено конкретными описанными методологией, протоколами, линиями клеток, видами или родами животных, конструктами и реагентами поскольку таковые, разумеется, могут изменяться. Также следует понимать, что применяемая в настоящем документе терминология приведена лишь с целью описания конкретных вариантов осуществления и не предназначена для ограничения объема настоящего изобретения, который будет ограничен только прилагаемой формулой изобретения.

Стоит отметить, что применяемые в настоящем документе и в прилагаемой формуле изобретения формы единственного числа включают ссылки на формы множественного числа, за исключением случаев, где контекст явно указывает иное.

По всему настоящему описанию и формуле изобретения слово "включают" или его варианты, такие как "включает" или "включающий", будут пониматься как предполагающие включение заданного числа или группы чисел, но не исключение любого другого числа или группы чисел.

Термин "злокачественная опухоль" у животных относится к присутствию клеток, обладающих характеристиками, типичными для канцерогенных клеток, такими как неконтролируемая пролиферация, бессмертие, метастатический потенциал, быстрый рост и скорость пролиферации и определенные характерные морфологические особенности. Во многих случаях клетки злокачественной опухоли будут находиться в форме опухоли, но такие клетки могут существовать и отдельно в организме животного или могут циркулировать с током крови в виде независимых клеток, таких лейкемические клетки.

Используемое в настоящем документе выражение "аномальный клеточный рост", если не указано иное, относится к клеточному росту, который не зависит от нормальных регуляторных механизмов (например, утрата контактного ингибирования). Это включает аномальный рост следующего: (1) опухолевых клеток (опухолей), которые пролиферируют посредством экспрессии мутантной тирозинкиназы или сверхэкспрессии рецепторной тирозинкиназы; (2) доброкачественных и злокачественных клеток других пролиферативных заболеваний, в которых происходит активация аберрантной тирозинкиназы; (4) любых опухолей, которые пролиферируют с участием рецепторных тирозинкиназ; (5) любых опухолей, которые пролиферируют посредством активации аберрантной серин/треонинкиназы и (6) доброкачественных и злокачественных клеток при других пролиферативных заболеваниях, в которых происходит активация аберрантной серин/трионинкиназы.

Используемый в настоящем документе термин "проведение лечения", если не указано иное, означает обращение, уменьшение, ингибирование развития или предупреждение, либо частично, либо полностью, роста опухолей, опухолевых метастаз или других канцерогенных или неопластических клеток у больного.

Используемый в настоящем документе термин "лечение", если не указано иное, относится к действию по проведению лечения.

Фраза "способ лечения" или ее эквивалент в случае применения по отношению, например, к злокачественной опухоли относится к процедуре или способу действия, который предназначен для уменьшения или удаления некоторого количества клеток злокачественной опухоли у животного или для облегчения симптомов злокачественной опухоли.

"Способ лечения" злокачественной опухоли или другого пролиферативного нарушения не обязательно означает, что клетки злокачественной опухоли или другого нарушения будут фактически удалены, что число клеток будет фактически уменьшено или нарушение будет фактически ослаблено или что симптомы злокачественной опухоли или другого нарушения будут фактически облегчены.

Термин "терапевтически эффективное средство" означает композицию, которая будет вызывать биологическую или медицинскую реакцию ткани, системы, животного или человека, которую желает добиться научный сотрудник, ветеринар, врач или другой медицинский сотрудник.

Термин "терапевтически эффективное количество" или "эффективное количество" означает количество рассматриваемого соединения или комбинации, которое будет вызывать биологическую или медицинскую реакцию ткани, системы, животного или человека, которую желает добиться научный сотрудник, ветеринар, врач или другой медицинский сотрудник.

Термины "ErbB1", "HER1", "рецептор эпидермального фактора роста" и "EGFR" и "киназа EGFR" применяют в настоящем документе взаимозаменяемо, и они относятся к EGFR, как раскрыто, например, в работе Carpenter et al. Ann. Rev. Biochem. 56:881-914 (1987), включая встречающиеся в природе его мутантные формы (например, делеционный мутант EGFR, описанный в работе у Humphrey et al. PNAS (USA) 87:4207-4211 (1990)). erbBI относится к гену, кодирующему белковый продукт EGFR.

Применяемый в настоящем документе термин "ингибитор киназы EGFR" и "ингибитор EGFR" относится к любому ингибитору киназы, который известен в настоящее время в данной области техники или который будет выявлен в будущем, и включает любую химическую структурную единицу, которая при введении больному приводит в результате к ингибированию биологической активности, ассоциированной с активацией рецептора EGF у больного, включая любые последующие биологические эффекты, которые в ином случае возникают в результате связывания EGFR с его природным лигандом. Такого рода ингибиторы киназы EGFR включают любое средство, которое может блокировать активацию EGFR или любые последующие биологические эффекты активации EGFR, имеющие отношение к проведению лечения злокачественной опухоли у больного. Такой ингибитор может действовать посредством связывания непосредственно с внутриклеточным доменом рецептора и ингибирования его киназной активности. Альтернативно, такой ингибитор может действовать посредством занятия лиганд-связывающего сайта или его части рецептора EGF, таким образом, делая рецептор недоступным для своего естественного лиганда с тем, чтобы предотвратить или уменьшить его нормальную биологическую активность. Альтернативно, такой ингибитор может действовать посредством модулирования димеризации полипептидов EGFR, или взаимодействия полипептида EGFR с другими белками, или усиления убиквитинирования и эндоцитозного расщепления EGFR. Ингибиторы киназы EGFR включают без ограничения низкомолекулярные ингибиторы, антитела или фрагменты антител, антисмысловые конструкты, малые ингибиторные РНК (т.е. РНК-интерференция при помощи dsRNA, RNAi) и рибозимы. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления ингибитор киназы EGFR представляет собой небольшую органическую молекулу или антитело, которое специфически связывается с EGFR человека.

Важной областью исследования стали ингибиторы функции рецептора EGF, для которых было показано, что клиническое применение и распознание ключевых сигнальных путей рецептора EGF, которые характеризуют подклассы больных, вероятнее всего получит преимущество от терапии. Мутации, которые активируют тирозинкиназную активность интегральных белков рецептора и/или усиливают дальнейшую передачу сигнала, были обнаружены у NSCLC и глиобластоме. In vitro и клинические исследования показали значительную изменчивость между рецепторными линиями клеток EGF д.т. и опухолями в их клеточных реакциях на ингибирование рецепторов EGF, которые, как было показано, отчасти происходят в результате независимой активации рецепторов EGF фосфатидилинозитол-3 киназного пути, что приводит к непрерывному фосфорилированию противоапоптической серин/треонинкиназы Akt. Активной областью исследования являются молекулярные факторы для альтернативных путей PI3-киназной активации и последующей невосприимчивости к действию ингибиторов рецепторов EGF. Например, рецептор инсулиноподобного фактора-1 (рецептор IGF-1), который сильно активирует PI3-киназный путь, вовлечен в клеточную устойчивость к действию ингибиторов EGF. Роли межклеточных и клеточно-адгезивных сетей, в которых также могут посылаться сигналы продолжения выживания посредством PI3-киназного пути при опосредовании невосприимчивости к избирательному ингибированию рецептора EGF, понятны меньше и можно сделать предположение, что они влияют на клеточную чувствительность к блокировке рецептора EGF. Способность опухолевых клеток сохранять сигналы роста и выживания при отсутствии адгезии с внеклеточным матриксом и межклеточных контактов является важной не только в контексте миграции клеток и метастазирования, но также и для сохранения клеточной пролиферации и выживаемости в рано-подобном опухолевом окружении, в котором внеклеточный матрикс перестраивает и уменьшается ингибирование посредством клеточного контакта. Ранее была определена сигнатура генной экспрессии EMT, которая коррелирует с чувствительностью in vitro линий клеток NSCLC к эрлотинибу (Yauch et al., 2005, Clin Cancer Res 11, 8686-8698).

Выражения "ErbB2" и "HER2" в настоящем документе используют взаимозаменяемо, и они относятся у человеческому белку HER2, описанному, например, в работах Semba et al., PNAS (USA) 82:6497-6501 (1985) и Yamamoto et al. Nature 319:230-234 (1986) (номер доступа в Genebank X03363). Термин "erbB2" относится к гену, кодирующему человеческий ErbB2, a "neu" относится к гену, кодирующему крысиный p185neu.

"ErbB3" и "HER3" относятся к рецепторному полипептиду, который описан, например, в патентах США №№5183884 и 5480968, а также в работе Kraus et al. PNAS (USA) 86:9193-9197 (1989).

Термины " ErbB4" и "HER4" в настоящем документе относятся к рецепторному полипептиду, который описан, например, в патентной заявке EP №599274; Plowman et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90:1746-1750 (1993); и Plowman et al., Nature, 366:473-475 (1993), включая их изоформы, которые, например, раскрыты в WO 99/19488, опубликованной 22 апреля 1999 года.

Под "пониженным уровнем метилирования" подразумевают, что большинство возможно метилированных сайтов CpG являются неметилированными. Согласно определенным вариантам осуществления пониженный уровень метилирования означает, что менее чем 50%, менее чем 45%, менее чем 40%, менее чем 35%, менее чем 30%, менее чем 25%, менее чем 20%, менее чем 15%, менее чем 10%, менее чем 5% или менее чем 1% возможных сайтов метилирования в части гена ERBB2 являются метилированными. В с