Антитела к xcr1 человека

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области биохимии, в частности к антителу, которое специфически связывается с XCR1 человека. Также раскрыты конъюгат, который содержит указанное антитело, фармацевтическая композиция, содержащая указанное антитело, для лечения иммунопатологического заболевания и нуклеиновая кислота, кодирующая указанное антитело. Раскрыт способ лечения иммунопатологического заболевания с введением заявленного антитела. Изобретение позволяет эффективно лечить иммунопатологические заболевания. 5 н. и 11 з.п. ф-лы, 26 ил., 15 табл., 14 пр.

Реферат

Область техники

Настоящее изобретение относится к антителу, которое связывается с XCR1 человека.

Предпосылки изобретения

Хемокины - это собирательное выражение для основных гепарин-связывающих белков, которые влияют на лейкоцитарный хемотаксис и активацию лейкоцитов. На основе сравнения первичных структур различных хемокинов хемокины классифицированы на подсемейства СХС, СС, С и СХ3С в соответствии с положением консервативных цистеиновых остатков. XCL1 (также называемый лимфотактином (Ltn) или лимфотактином-α (Ltn-α)) и XCL2 (также называемый лимфотактином-β (Ltn-β)) являются хемокинами, классифицированными в подсемейство С, описанное выше. XCR1 (также называемый GPR5, SCM-1α или АТАС) является рецептором хемокинов, сопряженным с G-белком, который специфически связывается с XCL1 и XCL2.

Экспрессия XCR1 в различных тканях человека была исследована на уровне мРНК. Как сообщается, уровень экспрессии XCR1 высокий в плаценте, но низкий в селезенке и тимусе (НЕПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1). Кроме того, XCR1 в основном экспрессируется в дендритных клетках. У мышей XCR1 экспрессируется на высоком уровне, особенно в CD8α+ дендритных клетках (НЕПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 и НЕПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 3). CD8α+ дендритные клетки обычно присутствуют во вторичных лимфоидных тканях, напрмер в селезенке и лимфатических узлах и, как известно, осуществляют "кросс-презентацию", которая играет важную роль в реакциях против инфекции и иммунологических ответах на опухолевые клетки. Также известно, что XCR1 экспрессируется на высоком уровне в CD141+ дендритных клетках человека, которые, как полагают, являются гомологами CD8α+ дендритных клеток мыши (НЕПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 4).

Антиген, захваченный из внешней среды клетки в антигенпредставляющие клетки, как правило, разрушается до пептидов, представляемых с антигеном главного комплекса гистосовместимости класса II (МНС класса II) и распознаваемых CD4+ Т-клетками. Напротив, есть случай, когда антиген, захваченный из внешней среды клеток, представляется с антигеном главного комплекса гистосовместимости класса I (МНС класса I) через путь, отличающийся от обычного пути, описанного выше. Этот процесс представления антигена называется "кросс-презентацией". В этом процессе антиген, представляемый с МНС класса I, распознается CD8+ Т-клетками, которые затем дифференцируется в цитотоксические Т-клетки (CTL), которые играют роль в филаксии и устранении опухолевых клеток в организме хозяина (НЕПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 5).

Миграция различных иммунных клеток происходит во время реакции воспаления. В частности, миграция дендритных клеток к локальному месту воспаления происходит для выполнения фагоцитоза антигенов. Хемокины и рецепторы хемокинов играют важную роль в процессе такой миграции дендритных клеток. После миграции к локальному месту воспаления дендритные клетки представляют антигены Т-клеткам и активизируют Т-клетки. Впоследствии информация передается от Т-клеток многим иммунным клеткам, усиливая иммунный ответ (НЕПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 6).

Среди антигенпредставляющих клеток дендритные клетки обладают особенно превосходным антигенпредставляющим свойством и играют очень важную роль в активации Т-клеток. Было выдвинуто предположение, что поскольку Т-клетки участвуют в развитии и усилении различных иммунопатологических заболеваний, включая аутоиммунные заболевания, то управлять дендритными клетками означает управлять активацией Т-клеток, что может привести к улучшению при различных иммунопатологических заболеваниях (непатентная литература 6 и непатентная литература 7).

Кроме того, было показано, что полученные от кролика поликлональные антитела к XCR1 человека имеют эффект ингибирования XCL-индуцируемой миграции нормальных кератиноцитов полости рта и раковых клеток полости рта (непатентная литература 8).

Список цитируемой литературы Непатентная литература

NPL 1: Yoshida Τ, Imai Τ, Kakizaki M, Nishimura M, Takagi S, Yoshie О. "Identification of Single С motif-1/lymphotactin receptor XCR1," J. Biol. Chem. 273: 16551-16554 (1998).

NPL 2: Crozat K, Guiton R, Contreras V, Feuillet V, Dutertre CA, Ventre Ε, Vu Manh TP, Baranek T, Storset AK, Marvel J, Boudinot P, Hosmalin A Schwartz-Cornil I, Dalod M "The XC chemokine receptor 1 is a conserved selective marker of mammalian cells homologous to mouse CD8α+ dendritic cells," J Exp Med, 207:1283-1292 (2010).

NPL 3: Dorner BG, Dorner MB, Zhou X Opitz C, Mora A, Güttler S, Hutloff A, Mages HW, Ranke K, Schaefer M, Jack RS, Henn V, Kroczek RA "Selective expression of the chemokine receptor XCR1 on cross-presenting dendritic cells determines cooperation with CD8+ T-cells," Immunity, 31:823-833 (2009).

NPL 4: Bachem A, Güttler S, Hartung Ε, Ebstein F, Schaefer M, Tannert A, Salama A Movassaghi K, Opitz C, Mages HW, Henn V, Kloerzel PM Gurka S, Kroczek RA "Superior antigen cross-presentation and XCR1 expression define human CD11c+CD141+ cells as homologues of mouse CD8+ dendritic cells," J Exp Med, 207:1273-1281 (2010).

NPL 5: Kurts C, Robinson BW, Knolle PA "Cross-priming in health and disease," Nat Rev Immunol, 10:403414 (2010).

NPL 6: Kurts C, Robinson BW, Knolle PA "Cross-priming in health and disease," Nat Rev Immunol, 10:403414 (2010).

NPL 7: Waldner H, "The role of innate immune responses in autoimmune disease development," Autoimmun, Rev 8:400404 (2009).

NPL 8: Khurram SA, Whawell SA, Bingle L, Murdoch C, McCabe BM, Farthing PM, "Functional expression of the chemokine receptor XCR1 on oral epithelial cells," J Pathol, 221: 153-63 (2010).

Краткое описание изобретения

Техническая задача

Сведения, что дендритные клетки участвуют в развитии, усилении и подобном, иммунопатологических заболеваний, таким образом, были накоплены в значительной степени при использовании животных моделей заболеваний. Несмотря на это к настоящему времени не были разработаны ни способы эффективного лечения, ни способы предупреждения для многих иммунопатологических заболеваний. Более того, хотя антитело к XCR1 человека, имеющее эффект ингибирования клеточной миграции, известно (Khurram SA, Whawell SA, Bingle L, Murdoch С, McCabe BM, Farthing PM, "Functional expression of the chemokine receptor XCR1 on oral epithelial cells," J Pathol, 221: 153-63 (2010)), но поскольку такое антитело представляет собой полученное от кролика поликлональное антитело, то маловероятно, что такое антитело может иметь прямое клиническое применение в качестве готовой лекарственной формы. Кроме того, вышеуказанный документ не предполагает, что такое антитело ингибирует миграцию дендритных клеток, и невозможно даже предположить, что такое антитело будет эффективным при лечении или предупреждении иммунопатологических заболеваний.

Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить моноклональное антитело, которое селективно связывается с XCR1 человека; предпочтительно моноклональное антитело, которое селективно связывается с XCR1 человека и ингибирует клеточную миграцию; еще более предпочтительно антитело, которое является эффективным при лечении или предупреждении иммунопатологических заболеваний, в частности иммунопатологических заболеваний кожи, которые основаны на вышеописанном эффекте.

Решение задачи

Авторы настоящего изобретения провели тщательные исследования в попытке решить вышеуказанную задачу. В результате они разработали антитела, которые связываются с XCR1 человека, и обнаружили, что такие антитела имеют эффект ингибирования клеточной миграции, а также значительный эффект при лечении или предупреждении иммунопатологических заболеваний, таких как иммунопатологические заболевания кожи, связанные с миграцией дендритных клеток.

Далее в настоящем документе, в настоящем описании, вышеописанные антитела иногда просто упоминаются как "антитела", "антитела по настоящему изобретению" или "антитела к XCR1 человека".

Преимущественные эффекты изобретения

Антитела по настоящему изобретению связываются с XCR1 человека. Антитела по настоящему изобретению включают антитело, которое ингибирует связывание между XCR1 человека и XCL1 человека. Такое антитело можно использовать в качестве активного ингредиента, который можно добавлять к ингибитору связывания между XCR1 человека и XCL1 человека.

Антитела по настоящему изобретению также включают антитело, которое ингибирует клеточную миграцию, в частности миграцию дендритных клеток. Такое антитело можно использовать в качестве активного ингредиента, который можно добавлять к ингибитору клеточной миграции, в частности к ингибитору миграции дендритных клеток. Кроме того, антитела по настоящему изобретению также включают антитело, которое специфически распознает BDCA3-положительные (также называемые CD141) клетки. Таким образом, фармацевтическую композицию, содержащую антитела по настоящему изобретению, можно использовать в качестве терапевтического средства для лечения иммунопатологических заболеваний, связанных с клеточной миграцией, в частности миграцией дендритных клеток. В частности, фармацевтическую композицию можно использовать в качестве терапевтического средства для лечения иммунопатологических заболеваний кожи, таких как гиперчувствительность замедленного типа, псориаз, парапсориаз, атопический дерматит, контактный дерматит, дерматомиозит, полимиозит, миозит с тельцами включения, аутоиммунное заболевание, проявляющееся появлением волдырей (например, обыкновенная пузырчатка, пемфигоид или приобретенный буллезный эпидермолиз), пустулезные высыпания, системная склеродермия, герпес беременных, линейный IgA-зависимый буллезный дерматоз, очаговая алопеция, вульгарное витилиго, кожные заболевания, связанные с коллагенозом (например, системная красная волчанка, синдром Шегрена или смешанная форма заболевания соединительной ткани), кожные заболевания, связанные с болезнью Аддисона, кожные заболевания, связанные с реакцией "трансплантат против хозяина" (GVHD), экзема и крапивница.

В дополнение к этим иммунопатологическим заболеваниям кожи антитела по настоящему изобретению также можно использовать в качестве терапевтических средств для лечения иммунопатологических заболеваний, таких как сахарный диабет 1 типа гломерулонефрит, аутоиммунный гепатит, рассеянный склероз, анкилозирующий спондилоартрит, тиреоидит, отторжение трансплантата, болезнь Крона, ревматоидный артрит, воспалительное заболевание кишечника, передний увеит, гранулематоз Вегенера или болезнь Бехчета.

Краткое описание графических материалов

[Фиг. 1] На Фиг. 1 показаны результаты FACS-анализа реактивности мышиных антител к XCR1 человека (2Н6, 5G7 и 11Н2) в отношении клеток В300.19, экспрессирующих XCR1 человека-EGFP.

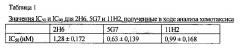

[Фиг. 2] На Фиг. 2 показаны результаты анализа акцентированного на хемотаксисе исследования нейтрализующего действия мышиных антител к XCR1 человека (2Н6, 5G7 и 11Н2) на индуцируемую лимфотактином миграцию у человека клеток В300.19, экспрессирующих XCR1 человека-EGFP.

[Фиг. 3] На Фиг. 3 показаны результаты FACS-анализа реактивности гуманизированных мышиных антител к XCR1 человека (HK1L2 и HK5L5) в отношении клеток В300.19, экспрессирующих XCR1 человека-EGFP, в сравнении с реактивностью их исходного мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) и их химерного антитела.

[Фиг. 4] На Фиг. 4 показаны результаты FACS-анализа реактивности мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) и гуманизированных антител к XCR1 человека (HK1L2 и HK5L5) по отношению к BDCA3+ дендритным клеткам человека.

[Фиг. 5] На Фиг. 5 показаны результаты акцентированного на хемотаксисе исследования нейтрализующего действия гуманизированных антител к XCR1 человека (HK1L2 и HK5L5) на индуцируемую лимфотактином миграцию у человека клеток В300.19, экспрессирующих XCR1 человека-EGFP, в сравнении с нейтрализующим действием их исходного мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) и его химерного антитела.

[Фиг. 6] На Фиг. 6 показаны результаты анализа акцентированного на трансэндотелиальной миграции исследования нейтрализующего действия гуманизированных антител к XCR1 человека (HK1L2 и HK5L5) и химерного антитела на индуцируемую лимфотактином миграцию у человека BDCA3+ дендритных клеток человека в сравнении с контрольным изотипическим антителом (IgG2, к человека).

[Фиг. 7] На Фиг. 7 показано сравнение аминокислотных последовательностей CDR1-3 тяжелой цепи и CDR1-3 легкой цепи антител по настоящему изобретению. На фигуре также показаны обобщенные аминокислотные последовательности CDR1-3 тяжелой цепи и CDR1-3 легкой цепи.

[Фиг. 8] На Фиг. 8 показан фармакологический эффект мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) по настоящему изобретению на мышиной модели аллергической реакции замедленного типа - контактного дерматита (DTH).

На Фиг. 8A и 8B, соответственно, показаны результаты, полученные при сравнении степени опухания уха (мм) через 24 часа и 48 часов после индукции DNFB для мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) по настоящему изобретению и контрольного антитела.

[Фиг. 9] На Фиг. 9 показана специфичность связывания мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) по настоящему изобретению с различными рецепторами хемокинов человека. На фигуре на графике по оси абсцисс показана интенсивность флуоресценции фикоэритрина (РЕ).

[Фиг. 10] На Фиг. 10 показаны аминокислотные последовательности XCR1 человека, с которым связываются антитела по настоящему изобретению.

[Фиг. 11] На Фиг. 11 показана цитотоксичность в отношении клеток человека, экспрессирующих XCR1, при применении антител по настоящему изобретению.

[Фиг. 12] На Фиг. 12 показан анализ результата исследования цитотоксичности Т-лимфоцитов, проведенного в отношении мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) по настоящему изобретению.

[Фиг. 13] На Фиг. 13 показана реактивность мышиных антител к XCR1 человека (2Н6, 5G7 и 11Н2) по настоящему изобретению в отношении химерных клеток человека/мыши, экспрессирующих XCR1.

[Фиг. 14] На Фиг. 14 показан анализ результата картирования сайтов связывания мышиных антител к XCR1 человека (2Н6 и 5G7) с внеклеточными доменами XCR1 человека при помощи методики пептидного сканирования ELISA.

[Фиг. 15] На Фиг. 15 показан анализ результата картирования сайтов связывания поликлональных мышиных антител к XCR1 человека с внеклеточными доменами XCR1 человека с применением аланиновых мутантов.

[Фиг. 16] На Фиг. 16 показан анализ результата картирования сайтов связывания мышиного антитела к XCR1 человека (2Н6) с внеклеточными доменами XCR1 человека с применением аланиновых мутантов.

[Фиг. 17] На Фиг. 17 показан анализ результата картирования сайтов связывания мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) с внеклеточными доменами XCR1 человека с применением аланиновых мутантов.

[Фиг. 18] На Фиг. 18 показан анализ результата картирования сайтов связывания мышиного антитела к XCR1 человека (11Н2) с внеклеточными доменами XCR1 человека с применением аланиновых мутантов.

[Фиг. 19] На Фиг. 19 показан анализ результата картирования сайтов связывания гуманизированного мышиного антитела к XCR1 человека (HK1L2) с внеклеточными доменами XCR1 человека с применением аланиновых мутантов.

[Фиг. 20] На Фиг. 20 показан анализ результата картирования сайтов связывания гуманизированного мышиного антитела к XCR1 человека (HK5L5) с внеклеточными доменами XCR1 человека с применением аланиновых мутантов.

[Фиг. 21] На Фиг. 21 показан анализ результата конкуренции мышиных антител к XCR1 человека (2Н6, 5G7 и 11Н2) за связывание с клетками человека, экспрессирующими XCR1.

[Фиг. 22] На Фиг. 22 показана специфичность связывания мышиного моноклонального антитела к XCR1 человека (5G7) и коммерческого поликлонального антитела козы к XCR1 человека с различными рецепторами хемокинов человека. На фигуре на графике по оси абсцисс показана интенсивность флуоресценции фикоэритрина (РЕ).

[Фиг. 23] На Фиг. 23 показана специфичность связывания мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) и гуманизированных моноклональных антител к XCR1 человека (HK1L2 и HK5L5) с различными рецепторами хемокинов человека На фигуре на графике по оси абсцисс показана интенсивность флуоресценции фикоэритрина (РЕ).

[Фиг. 24] На Фиг. 24 показан фармакологический эффект мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) по настоящему изобретению на мышиной модели реакции замедленного типа - контактного дерматита (DTH), индуцированного Mycobacterium butyricum.

[Фиг. 25] На Фиг. 25 показан фармакологический эффект мышиного антитела к XCR1 человека (5G7) по настоящему изобретению на мышиной модели рассеянного склероза (MS), вызванного экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом (ЕАЕ).

[Фиг. 26] На Фиг. 26 показан анализ результата исследования конкурентного связывания лиганда, проведенного в отношении мышиных антител к XCR1 человека по настоящему изобретению.

Описание вариантов осуществления

Различные методики, применяемые для выполнения настоящего изобретения, основаны на известных документах и т.п., которые свободно и гарантировано доступны специалисту в данной области техники, за исключением тех методик, источники которых явно указаны в данном документе. Например, в отношении методик генной инженерии и молекулярной биологии может быть представлена ссылка на документы, такие как Sambrook and Russell, "Molecular Cloning: A Laboratory Manual," Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York (2001) и Ausubel, FM et al., "Current Protocols in Molecular Biology," John Wiley & Sons, New York, NY.

Кроме того, в отношении методик конструирования антител может быть представлена ссылка на документы, такие как Kabat et al., "Sequences of Proteins of Immunological Interest," U.S. Department of Health and Human Services (1983) и Konterman and Dübel, "Antibody Engineering," Springer.

Разъяснение терминов

Термин "нуклеиновая кислота" охватывает, например, рибонуклеотиды, дезоксирибонуклеотиды и их модифицированные формы. Нуклеиновая кислота может быть либо одно-, либо двухцепочечной и либо полинуклеотидом, либо олигонуклеотидом.

Термин "белок" относится к соединению, в котором две или более аминокислоты связаны пептидными связями.

Термин "моноклональное антитело" относится к антителу, полученному из популяции в значительной мере гомогенных антител. Другими словами, отдельные антитела, входящие в популяцию, идентичны, за исключением встречающихся в природе мутаций, которые могут присутствовать в незначительных количествах. Моноклональные антитела являются высокоспецифичными и направлены на единственный участок антигена. Кроме того, в отличие от препаратов на основе поликлональных антител, содержащих различные антитела, направленные на различные детерминанты (эпитопы), каждое моноклональное антитело направлено на единственную антигенную детерминанту на антигене. В дополнение к их специфичности, моноклональные антитела также имеют преимущество в том, что их можно синтезировать без примесей других антител. Определение "моноклональный" относится к характеристике антитела, полученного из популяции в значительной мере гомогенных антител, и его не следует интерпретировать как означающее, что антитела должны быть произведены любым конкретным способом.

Например, моноклональное антитело, которое следует использовать в соответствии с настоящим изобретением, можно получить гибридомным способом, впервые описанным в Köhler G and Milstein С, "Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity," Nature, 256: 495-7 (1975), или способом рекомбинантных ДНК (см. патент США №4816567).

Кроме того, "моноклональные антитела" можно выделять из фаговой библиотеки антител с помощью методики, например, описанной в Clackson Τ, Hoogenboom HR, Griffiths AD, и Winter G, "Making antibody fragments using phage display libraries," Nature, 352: 624-8 (1991) или Marks JD, Hoogenboom HR, и Bonnert TP, McCafferty J, Griffiths AD, Winter G, "By-passing immunization: Human antibodies from V-gene libraries displayed on phage," J Mol Biol, 222: 581-97 (1991).

"Идентичность" аминокислотных последовательностей или нуклеотидных последовательностей относится к степени идентичности аминокислотных последовательностей или нуклеотидных последовательностей между двумя или более сопоставимыми аминокислотными последовательностями или нуклеотидными последовательностями. Таким образом, когда идентичность двух аминокислотных последовательностей или нуклеотидных последовательностей высока, идентичность или сходство этих последовательностей также высока. Уровень идентичности аминокислотных последовательностей или нуклеотидных последовательностей определяют, например, с помощью FASTA, который представляет собой средство анализа последовательностей, с установленными по умолчанию параметрами.

Альтернативно, его можно определить с помощью алгоритма BLAST от Karlin и Altschul (Karlin S, Altschul SF, "Methods for assessing the statistical significance of molecular sequence features by using general scoring schemes," Proc Natl Acad Sci USA 87: 2264-2268 (1990) и Karlin S, Altschul SF, "Applications and statistics for multiple high-scoring segments in molecular sequences," Proc Natl Acad Sci USA, 90: 5873-7 (1993)). Программы, такие как BLASTN и BLASTX, основанные на вышеописанном алгоритме BLAST, разработаны (Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ, “Basic local alignment search tool,” J Mol Biol, 215:403-10 (1990)). Например, BLASTN можно использовать для анализа нуклеотидных последовательностей с установлением в качестве параметров, например, score - 100 и wordlength - 12.

Кроме того, BLASTX можно использовать для анализа аминокислотной последовательности с установлением в качестве параметров, например, score - 50 и wordlength - 3.

При использовании программ BLAST и Gapped BLAST для каждой программы можно использовать параметры по умолчанию. Известны конкретные методики для этих способов анализа. Может быть представлена ссылка на веб-сайт Национальный центр биотехнологической информации (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).

Антитело к XCR1 человека

Антитела по настоящему изобретению являются выделенными антителами.

Антитела по настоящему изобретению связываются с XCR1 человека. Аминокислотная последовательность XCR1 человека представляет собой аминокислотную последовательность, приведенную в NCBI Reference Sequence: NP_001019815.1 или NP_005274.1. В отношении этих аминокислотных последовательностей можно предоставить ссылку на веб-сайты NCBI (соответственно,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_001019815.1 и

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_005274.1).

Специфичное антитело по первому варианту осуществления настоящего изобретения представляет собой антитело, содержащее вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит

CDR 1 тяжелой цепи, описанный в (А) или (а) ниже,

CDR 2 тяжелой цепи описанный в (В) или (b) ниже, и

CDR 3 тяжелой цепи, описанный в (С) или (с) ниже; и

вариабельную область легкой цепи, которая содержит

CDR 1 легкой цепи, описанный в (D) или (d) ниже,

CDR 2 легкой цепи, описанный в (Е) или (е) ниже, и

CDR 3 легкой цепи, описанный в (F) или (f) ниже.

CDR 1 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 53,

CDR 2 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 54,

CDR 3 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 55;

CDR 1 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 56,

CDR 2 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 57, и

CDR 3 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 58.

CDR 1 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 41,

CDR 2 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 42,

CDR 3 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 43;

CDR 1 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 44,

CDR 2 легкой цепи, отстоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 45, и

CDR 3 легкой цепи, отстоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 46.

Термин "CDR", определенный по отношению к антителам по настоящему изобретению, представляет собой сокращение от Complementarity Determining Region и также упоминается как гипервариабельный участок. CDR находятся в вариабельной области иммуноглобулина и в значительной степени участвуют в специфическом связывании антитела с антигеном. Кроме того, выражение "CDR легкой цепи" относится к CDR, которые находятся в вариабельной области легких цепей иммуноглобулина, а выражение "CDR тяжелой цепи" относится к CDR, которые находятся в вариабельной области тяжелых цепей иммуноглобулина.

Кроме того, выражение "вариабельная область" относится к области, которая содержит вышеописанные CDR 1-CDR 3 (далее в данном документе называемые просто "CDR 1-3"). Хотя порядок расположения CDR 1-3 конкретно не ограничен, предпочтительно CDR 1, CDR 2 и CDR 3 расположены в таком порядке или в обратном порядке от N-конца до С-конца непрерывным образом или через другие аминокислотные последовательности, которые называются каркасными областями (FR).

Кроме того, "вариабельная область тяжелой цепи" представляет собой область, где расположены вышеописанные CDR 1-3 тяжелой цепи, а "вариабельная область легкой цепи" представляет собой область, где расположены вышеописанные CDR1-3 легкой цепи.

Как описано выше, область, отличная от вышеописанных CDR 1-3 в каждой вариабельной области, называют каркасной областью (FR). В частности, область между N-концом и CDR 1 в каждой вариабельной области определена как FR 1, область между CDR 1 и CDR 2 определена как область FR 2, область между CDR 2 и CDR 3 определена как FR 3, и область между CDR3 и С-концом в каждой вариабельной области определена как FR 4.

FR также выполняют функцию линкерных последовательностей для соединения CDR 1-3, которые особенно важны как антигенраспознающие последовательности. FR представляют собой области, которые вносят вклад в формирование трехмерной структуры всей вариабельной области.

Предпочтительно антитело по первому варианту осуществления согласно настоящему изобретению является антителом, содержащим вариабельную область тяжелой цепи, содержащую

CDR 1 тяжелой цепи из (g) ниже, (m) ниже или (а) выше,

CDR 2 тяжелой цепи из (h) ниже, (n) ниже или (b) выше и

CDR 3 тяжелой цепи из (i) ниже, (о) ниже или (с) выше; и

вариабельную область легкой цепи, содержащую

CDR 1 легкой цепи из (j) ниже, (р) ниже или (d) выше,

CDR 2 легкой цепи из (k) ниже, (q) ниже или (e) выше и

CDR 3 легкой цепи из (l) ниже, (r) ниже или (f) выше.

(g) CDR 1 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 17,

(h) CDR 2 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 18,

(i) CDR 3 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 19;

(j) CDR 1 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 20,

(k) CDR 2 легкой цепи, отстоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 21,

(l) CDR 3 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 22;

(m) CDR 1 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 29,

(n) CDR 2 тяжелой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 30,

(o) CDR 3 тяжелой цепи, отстоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 31;

(p) CDR 1 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 32,

(q) CDR 2 легкой цепи, состоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 33, и

(r) CDR 3 легкой цепи, отстоящий из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 34.

CDR 3 тяжелой цепи, описанный в (i), и CDR 3 тяжелой цепи, описанный в (о), содержит идентичные аминокислотные последовательности.

Антитело по второму варианту осуществления настоящего изобретения представляет собой антитело, содержащее

вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (А)-(С) выше, или

вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (а)-(с) выше; и

вариабельную область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (D)-(F) выше, или

вариабельную область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (d)-(f) выше.

Наиболее предпочтительное антитело по второму варианту осуществления представляет собой антитело, содержащее любое из следующего:

вариабельная область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (g)-(i) выше,

вариабельная область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (m)-(о) выше, и

вариабельная область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (а)-(с) выше; и любое из следующего:

вариабельная область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (j)-(l) выше,

вариабельная область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (p)-(r) выше, и

вариабельная область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (d)-(f) выше.

Антитело по третьему варианту осуществления настоящего изобретения представляет собой антитело, содержащее

вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (А)-(С) выше, и

вариабельную область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (D)-(F) выше, или антитело, содержащее

вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (а)-(с) выше, и

вариабельную область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (d)-(f) выше.

Более предпочтительное антитело по третьему варианту осуществления представляет собой антитело, содержащее

вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (g)-(i) выше, и

вариабельную область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (j)-(l) выше;

антитело, содержащее

вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (m)-(о) выше, и

вариабельную область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (p)-(r) выше; или

антитело, содержащее

вариабельную область тяжелой цепи, которая содержит CDR 1-3 тяжелой цепи, описанные в (а)-(с) выше, и

вариабельную область легкой цепи, которая содержит CDR 1-3 легкой цепи, описанные в (d)-(f) выше.

Структуры молекул антител по настоящему изобретению не ограничены таковой иммуноглобулина, поскольку антитела имеют вышеописанные вариабельные области тяжелой и легкой цепи. Примеры конкретных структур охватывают молекулярные структуры F(ab')2, которые не включают Fc-область; Fab, образующегося в результате расщепления папаином молекулы иммуноглобулина и состоящего из СН1- и CL-домена, а так же вариабельной области тяжелой и легкой цепи; Fv, который не включает константную область иммуноглобулина; и scFv, который представляет собой одноцепочечный Fv антитела.

Антитела по настоящему изобретению также могут быть поливалентными антителами, в которых вышеуказанные молекулярные структуры объединены. Такое поливалентное антитело образуют с помощью методики накопительного сбора scFv-конструкций, как в случае scFv-Fc-конструкции, образованной объединением Fc-области и scFv-конструкции, описанной выше, и конструкции, называемой мини-антитело, образованной объединением СН3-домена константной области и scFv-конструкции, описанной выше. Термин "поливалентный" относится к наличию множества антигенсвязывающих участков. Что касается антител по настоящему изобретению, этот термин используется в том же значении и для обозначения наличия множества участков, которые связываются с XCR1 человека.

Антитела по настоящему изобретению также могут иметь константную область человека в дополнение к вышеописанным вариабельным областям тяжелой и легкой цепи.

В иммуноглобулине "константная область" тяжелых цепей содержит домены с названием CH1, СН2 и СН3, а "константная область" легких цепей содержит домен с названием CL.

Как изложено выше, если у антител по настоящему изобретению есть константная область, то предпочтительно, чтобы вариабельная область тяжелой цепи была соединена по меньшей мере с одним из СН1-, СН2- и СН3-доменов, и чтобы вариабельная область легкой цепи была соединена с CL. Кроме того, предпочтительно, чтобы вариабельная область тяжелой цепи была непосредственно соединена с СН1.

Константная область антител по настоящему изобретению является константной областью, полученной из иммуноглобулина человека, предпочтительно константной областью, полученной из иммуноглобулина IgG человека. Изотип иммуноглобулина IgG человека конкретно не ограничен и может быть подходящим образом выбран, например, в зависимости от необходимости наличия ADCC-активности, CDC-активности и другой активности у антител, описанных ниже.

Термин "ADCC-активность" представляет собой сокращение от Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity activity (антителозависимая клеточная цитотоксичность). Она представляет собой активность, при которой клетки, такие как NK-клетки, экспрессирующие рецепторы, специфичные в отношении Fc-области антитела, связываются с антителами и повреждают клетки, находящиеся вблизи антител.

Кроме того, термин "CDC-активность" представляет собой сокращение от Complement-Dependent Cytotoxicity activity (комплементзависимая цитотоксичность). У человека изотипом TgQ, имеющим высокую ADCC- и/или CDC-активность, является IgG1, а изотипом IgG, имеющим низкую ADCC- и/или CDC-активность, является IgG2 или IgG4.

Аминокислотные остатки в Fc-области антител по настоящему изобретению можно мутировать для того, чтобы вызвать изменение ADCC- и/или CDC-активности. Мутации, которые можно вводить, конкретно не ограничены, и можно вводить известные мутации. Например, следующие мутации можно вводить в константную область IgG1 с целью увеличения ADCC-активности: S239D, D32E, S239D/I332E, S239D/I332E7A330L и другие (Lazar GA, Dang W, Karki S, Vafa O, Peng JS, Hyun L, Chan С, Chung HS, Eivazi A, Yoder SC, Vielmetter J, Carmichael DF, Hayes RJ, Dahiyat BL "Engineered antibody Fc variants with enhanced effector function," Proc Natl Acad Sci USA, 103: 4005-10 (2006)) и S298A, K334A, S298A/K334A, S298A/E333A/K334A и т.д. (Shields RL, Namenuk AK, Hong K, Meng YG, Rae J, Briggs J, Xie D, Lai J, Stadlen A, Li B, Fox JA, Presta LG, "High resolution mapping of the binding site on human IgG1 for Fc gamma RI, Fc gamma RII, Fc gamma RIII, and FcRn and design of IgG1 variants with improved binding to the Fc gamma R," J Biol Chem, 276:6591-604 (2001)).

Примеры мутаций, которые увеличивают CDC-активность, включают S267E, H268F, S324T, S267E/H268F, S267E/S324T, H268F/S324T, S267E/H268F/S324T (Moore GL, Chen H, Karki S, Lazar GA, “Engineered Fc variant antibodies with enhanced ability to recruit complement and mediate effector functions," MAbs, 2:181-9 (2010)).

Кроме того, с целью снижения ADCC-активности можно вводить известные мутации, например V234A/G237A (Cole MS, Anasetti С, Tso JY, “Human IgG2 variants of chimeric anti-CD3 are nonmitogenic to Τ cells," J Immunol, 159:3613-21 (1997)), H268Q/V309L/A330S/P331S (An Z, Forrest G, Moore R, Cukan M, Haytko P, Huang L, Vitelli S, Zhao JZ, Lu Ρ, Hua J, Gibson CR, Harvey BR, Montgomery D, Zaller D, Wang F, Strohl W, "IgG2m4, an engineered antibody isotype with reduced Fc runction," MAbs, 1:572-9 (2009)) и другие.

Нумерация вышеописанных аминокислот, которые можно мутировать, соответствует системе нумерации EU (см. Sequences of proteins of immunological interest, NIH Publication No. 91-3242).

Химерное антитело

Среди антител по настоящему изобретению антитело, у которого вариабельные области тяжелой и легкой цепи содержат аминокислотные последовательности, полученные из видов, не являющихся человеком, а константная область содержит аминокислотные последовательности, полученные из человека, определено как "химерное антитело".

В первом варианте осуществления химерное антитело по настоящему изобретению представляет собой химерное антитело, содержащее тяжелую цепь, состоящую из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 13, и легкую цепь из SEQ ID NO: 14.

Как показано в Таблице 5, аминокислотная последовательность SEQ ID NO: 13 содержит CDR 1-3 тяжелой цепи из SEQ ID NO: 17-19 среди CDR 1-3 тяжелой цепи, приведенные выше в описании вариабельной области тяжелой цепи. Далее, как показано в Таблице 5, аминокислотная последовательность SEQ ID NO: 14 содержит CDR 1-3 легкой цепи из SEQ ID NO: 20-22 из CDR 1-3 легкой цепи, приведенных выше в описании вариабельной области легкой цепи.

Химерное антитело по настоящему изобретению включает варианты, полученные посредством мутаций в тяжелой цепи, состоящей из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 13, и/или легкой цепи, состоящей из аминокислотной последовательности SEQ ID NO: 14, при условии, что такие мутации не лишают химерное антитело способности связываться с XCR1 человека.

Такие варианты тяжелой и легкой цепей предпочтительно получают путем ведения мутаций по меньшей мере в одну из FR 1-FR 4 (далее в настоящем документе называемые просто "FR 1-4") вариабельной области или по меньшей мере в один участок константной области с соответствующими аминокислотным последовательностям SEQ ID NO: 13 и 14.

Определенное число мутаций, вводимых в тяжелую и легкую цепи, конкретно не ограничено. Мутации обычно вводят для получения варианта, характеризующегося 85% или более высокой идентичностью, предпочтительно 90% или более высокой идентичностью, более предпочтительно 95% или более высокой идентичностью и наиболее предпочтительно 99% или более высокой идентичностью аминокислотной последовательности перед мутацией.

Термин "мутация", используемый в данном документе, включает замену, делецие, вставку и т.п. Известный способ, без конкретных ограничений, можно применять в качестве конкретного способа введения мутаций. Например, в случае замены можно использовать консервативную замену. Термин "консервативная замена" относится к замене аминокислотного остатка другим аминокислотным остатком, имеющим сходную боковую цепь.

Например, замена между аминокислотными остатками с основными боковыми цепями, такими как лизин, аргинин и гистидин, соответствует консервативной замене. Кроме того, следующие замены аминокислотных остатков также соответствуют консервативным заменам: замены между аминокислотными остатками с кислотными боковыми цепями, такими как аспарагиновая кислота и глутаминовая кислота; замены между аминокислотными остатками с незаряженными полярными боковыми цепями, такими как глицин, аспарагин, глютамин, серии, треонин, тирозин и цистеин; замены между аминокислотными остатками с неполярными боковыми цепями, такими как аланин, валин, лейцин, изолейцин, пролин, фенилаланин, метеонин и триптофан; замены между аминокислотными остатками с β-разветвленными боковыми цепя