Шина для колес транспортных средств

Иллюстрации

Показать всеШина снабжена рисунком протектора, содержащим, по меньшей мере, три непрерывные кольцевые канавки и множество поперечных канавок, разграничивающих отдельные блоки. Блоки расположены, по меньшей мере, в четыре расположенных по окружности ряда: в двух аксиально внутренних рядах центральной зоны и в двух аксиально внешних рядах плечевых зон. Поперечные канавки упомянутых рядов расположены наклонно по отношению к экваториальной плоскости, причем наклон их выполнен в противоположных направлениях друг относительно друга. Протекторная лента содержит блоки рядов центральной зоны, имеющие большую площадь поверхности и в которых предусмотрены соответствующие водоотводящие элементы. Соотношение между шириной каждого внутреннего ряда в осевом направлении и шириной протектора в осевом направлении между концами плечевых зон составляет не менее чем 0,18. Кроме того, в каждом блоке выполнены водоотводящие элементы в виде поперечной выемки, которая проходит от центральной кольцевой канавки и тянется за точку, расположенную посередине блока. В результате повышается устойчивость шины при движении и уменьшается шум. 2 с. и 26 з.п. ф-лы, 5 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к шине для колес транспортных средств, а более конкретно к множеству усовершенствований, относящихся к шинам, пригодным к использованию на мокрых дорогах без какого-либо ущерба для эксплуатационных качеств, обычно требуемых для шины, эксплуатируемой на сухих дорогах.

Шина в более общем виде содержит каркас, в конструкцию которого входят центральная коронная зона и две аксиально противоположные боковины, оканчивающиеся парой бортов для крепления на ободе колеса; пояс, конструкция которого связана с конструкцией каркаса, и протекторную ленту, расположенную соосно конструкции пояса.

Обычно протекторная лента содержит рельефный рисунок, образованный множеством поперечных и продольных канавок, обеспечивающих получение множества блоков, распределенных согласно различным конфигурациям, например вдоль центральной зоны по обе стороны от экваториальной плоскости и, по меньшей мере, в двух плечевых зонах в положениях, аксиально противоположных центральной зоне.

Шины, содержащие протекторную ленту такого “блочного” типа, удовлетворяют требованию сцепления с дорогой при сравнении с шинами, рисунок протектора которых содержит непрерывные круговые ребра, которые обеспечивают хорошую способность шины сохранять заданное направление движения, но которые показали себя как не обладающие достаточным сцеплением с дорогой, помимо всего прочего, при неблагоприятных погодных условиях, к примеру таких, когда поверхность дороги мокрая, покрыта снегом или льдом, либо даже имеет небольшой уклон, с чем то и дело приходится сталкиваться.

При качении шины по дороге блоки протекторной ленты подвергаются воздействию целого комплекса термомеханических напряжений, величина которых тем больше, чем тяжелее условия эксплуатации, и которые в результате приводят к изменениям в геометрии блоков, а по истечении какого-то срока, продолжительность которого может быть разной, и к ухудшению эксплуатационных качеств шины.

В частности, контакт с поверхностью дороги во время движения приводит к прогибу задней кромки блоков шины, при этом кромка, проседая в радиальном направлении внутрь и смещаясь в направлении, противоположном направлению движения, сужает сечение канавки, отделяющей данный блок от следующего за ним. Данное явление приводит к возникновению в передней кромке этого следующего блока соответствующего касательного напряжения, воздействие которого периодически повторяется при каждом очередном обороте колеса, вызывая типичный для данного случая неравномерный и преждевременный износ, известный как явление “пилообразного” износа. Обращение к возможным техническим решениям, включая применение блоков значительной протяженности, обладающих, следовательно, высоким сопротивлением напряжениям и результирующим меньшим износом, идет вразрез с требованием обеспечения хорошего сцепления шины с дорогой. Фактически, блоки очень большой протяженности в условиях движения по мокрым дорогам оставляют нетронутой сплошную пленку воды в зоне отпечатка шины между блоком и поверхностью дороги, потому что при этом такая пленка трудно поддается разрыву, что сопряжено с соответствующим риском в связи с возникновением неустойчивости движения.

Для ограничения износа, возникающего вследствие подвижности блоков в зоне отпечатка шины, в отдельных зонах протекторной ленты два ряда блоков отделены один от другого узкой канавкой, при этом стенки канавки смыкаются между собой в зоне отпечатка шины, обеспечивая получение движущейся возвратно-поступательной опоры между двумя рядами с соответствующим усилением блоков и уменьшением их подвижности.

Шина “блочного” типа, обладающая эксплуатационными качествами, обеспечивающими пригодность ее к эксплуатации на мокрых дорогах, описана, например, в патенте США №5240053.

Протекторная лента упомянутой шины имеет пять кольцевых канавок и множество поперечных канавок, образующих, в общей сложности, шесть рядов блоков: два центральных ряда, два промежуточных ряда, аксиально противолежащих по отношению к центральным, и два аксиально внешних ряда в плечевых зонах.

Два центральных ряда блоков отделены один от другого узкой кольцевой канавкой, проходящей по экваториальной плоскости шины. Ширина центральной кольцевой канавки составляет от 1/4 до 1/3 ширины остальных кольцевых канавок, в то время как глубина ее, по существу, такая же, как и у всех остальных кольцевых канавок.

Поперечные канавки всех рядов блоков, расположенных сбоку от экваториальной плоскости, расположены под углом к последней таким образом, чтобы быть ориентированными в одном и том же направлении.

Каждый блок в центральных рядах имеет выемку, простирающуюся от соответствующей боковой кольцевой канавки до точки, находящейся на соответствующем расстоянии от узкой центральной канавки. Эта выемка параллельна поперечным канавкам.

Кроме того, для увеличения сопротивления центральных блоков в отношении напряжений, воздействующих на центральную зону протекторной ленты, предусматривается наличие упругих перемычек между примыкающими друг к другу в окружном направлении блоками.

Каждый блок в промежуточных рядах имеет по две выемки одинаковой длины, которые обе параллельны поперечным канавкам.

Одна из этих вымок выходит в самую внутреннюю в осевом направлении кольцевую канавку, а другая - в самую наружную в осевом направлении кольцевую канавку, а оканчиваются обе эти выемки на соответствующем расстоянии от продольной срединной линии блока, причем срединная линия, по существу, параллельна экваториальной плоскости.

В целом, упомянутая пара выемок придает S-образную форму каждому блоку в промежуточных рядах.

Задачей изобретения является усовершенствование известного технического решения и создание протекторной ленты, снабженной таким рисунком, который как на сухой, так и на мокрой поверхности дороги способен был бы за счет своих отличительных признаков гарантировать сопротивление напряжениям, воздействующим на шину в условиях эксплуатации ее при движении на прямых участках дороги и на поворотах наряду с обеспечением хорошей устойчивости движения и наличия соответствующих признаков, способствующих устранению шума.

Оказалось, что добиться решения этой задачи было исключительно сложно, поскольку протекторная лента характеризуется так называемым соотношением “пустот к массиву”, которое зависит от количества резины, изъятой из протекторной ленты благодаря наличию канавок, и, как это хорошо известно, высокие значения этого показателя соответствуют хорошим свойствам, обеспечивающим сцепление шины с дорогой на сухих дорогах, но низким значениям, характеризующим устойчивость движения на мокрых дорогах.

Выяснилось, что формирование очень крупных блоков или, во всяком случае, блоков с большим поперечным размером в направлении действия сил на сам протектор не имело бы отрицательных последствий для тех свойств, которые обеспечивают хорошее сцепление шины с дорогой на мокрых дорогах, если для самого тела блока будут предусмотрены соответствующие решения, обеспечивающие отвод воды из зоны отпечатка шины.

Было установлено, что данная задача могла бы быть успешно решена путем принятия такого рисунка протектора, который содержит по обе стороны от экваториальной плоскости по два ряда аксиально внутренних блоков и два ряда аксиально наружных блоков, причем усовершенствование состоит в том, что каждый блок в аксиально внутренних рядах выполнен таким образом, чтобы иметь значительную ширину в осевом направлении по отношению к ширине протекторной ленты, а выемка тянется на протяжении большей части размера блока в поперечном направлении и выходит в соответствующую боковую кольцевую канавку, используемую для выхода в нее воды, отводимой из зоны отпечатка шины все то время, пока шина движется по мокрой дороге.

Кроме того, стало понятно, что появляется возможность гарантирования хорошей устойчивости движения, нарушив для этого непрерывность направления поперечных канавок в плечевых зонах по отношению к направлению канавок во внутренних рядах таким образом, чтобы не допустить образования общей канавки, имеющей, по существу, синусоидальную форму, которая могла бы приводить к возникновению осевой нагрузки, воздействующей на шину (эффект винтовой линии) в нежелательных направлениях.

Следовательно, первым аспектом данного изобретения является создание шины для колес транспортных средств, снабженной рисунком протектора, содержащим:

- по меньшей мере, одну непрерывную центральную кольцевую канавку, проходящую по экваториальной плоскости шины,

- по меньшей мере, две непрерывные кольцевые канавки, расположенные по разные стороны от центральной канавки и имеющие срединные плоскости, которые, по существу, параллельны экваториальной плоскости,

- множество поперечных канавок, разграничивающих отдельные блоки, в целом, по меньшей мере, в четырех расположенных по окружности рядах блоков, а именно, в двух аксиально внутренних рядах центральной зоны и в двух аксиально внешних рядах плечевой зоны, причем каждый такой блок в рядах центральной зоны определяется множеством сторон и, по меньшей мере, четырьмя вершинами, а именно, парой передних вершин и парой задних вершин по отношению к заданному направлению движения шины, отличающейся тем, что:

а) блоки в рядах центральной зоны имеют первую поперечную выемку, оканчивающуюся внутри блока и выходящую другим своим концом в центральную кольцевую канавку;

б) первая поперечная выемка на своем протяжении пересекает продольную срединную плоскость рядов центральной зоны;

в) соотношение между шириной каждого ряда в центральной зоне в осевом направлении и общей шириной протекторной ленты в осевом направлении, замеренной между концами плечевых зон шины, составляет не менее чем 0,18;

г) поперечные канавки рядов в плечевых зонах, разграничивающие отдельные блоки в плечевых зонах, имеют, по меньшей мере, вблизи от срединных плоскостей боковых кольцевых канавок наклонные участки, расположенные под углом к экваториальной плоскости в направлении, противоположном тому, в котором выполнен наклон поперечных канавок, имеющихся между блоками рядов в центральной зоне.

Первая поперечная выемка может иметь различную форму, например криволинейную, прямолинейную или смешанную форму.

В данном описании и в формуле изобретения “передняя сторона” и “задняя сторона” блока означают любую из сторон блока, которая в каждом из случаев соответственно расположена в направлении, по существу, поперечном по отношению к заданному направлению движения шины.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения первая поперечная выемка, имеющаяся в блоках рядов центральной зоны, имеет длину, составляющую не менее чем 50% от длины той передней или задней стороны блока, которая длиннее.

Более предпочтительно, чтобы первая выемка тянулась вплоть до своего промежуточного положения по отношению к блоку и имела длину, составляющую от 60 до 80% от длины той передней или задней стороны блока, которая из них длиннее.

Согласно другим предпочтительным вариантам осуществления изобретения, блоки в рядах центральной зоны имеют ромбоидную конфигурацию, причем предпочтительно, чтобы передняя и задняя стороны каждого блока были параллельны между собой и равны друг другу.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления изобретения, множество блоков в рядах центральной зоны содержит каждый, по меньшей мере, вторую поперечную выемку, оканчивающуюся внутри самого блока и предпочтительно выходящую другим своим концом в соответствующую боковую кольцевую канавку.

Вторая поперечная выемка может принимать различную форму; в общем, эти канавки выполнены протяженными, и предпочтительно, чтобы они имели прямолинейную срединную ось.

В одном из конкретных вариантов осуществления изобретения вторые поперечные выемки имеют глухую конфигурацию без выхода из них. Однако, как отмечено выше, предпочтительно, чтобы вторые поперечные выемки имели открытую конфигурацию с начальным своим концом, который отходил бы от соответствующей боковой кольцевой канавки. Еще более предпочтительным был бы такой вариант, в котором вторые поперечные выемки представляли бы собой продолжение поперечных канавок в рядах в плечевых зонах.

Первая и вторая поперечные выемки, по существу, перпендикулярны одна другой и не пересекаются между собой.

Вторым аспектом настоящего изобретения является создание предварительно формуемой протекторной ленты, предназначенной для наложения нового протектора на изношенные шины для колес автомобилей, причем протекторная лента снабжена рисунком протектора, содержащим:

- по меньшей мере, одну непрерывную центральную кольцевую канавку, проходящую по экваториальной плоскости шины,

- по меньшей мере, две непрерывные кольцевые канавки, расположенные по разные стороны от центральной канавки и имеющие срединные плоскости, которые, по существу, параллельны экваториальной плоскости,

- множество поперечных канавок, разграничивающих отдельные блоки, в целом, по меньшей мере, в четырех расположенных по окружности рядах блоков, а именно в двух аксиально внутренних рядах центральной зоны и в двух аксиально внешних рядах плечевых зон, причем каждый такой блок в рядах центральной зоны, определяется множеством сторон и, по меньшей мере, четырьмя вершинами, а именно, парой передних вершин и парой задних вершин по отношению к заданному направлению движения шины, отличающейся тем, что:

а) блоки в рядах центральной зоны имеют первую поперечную выемку, оканчивающуюся внутри блока и выходящую другим своим концом в центральную кольцевую канавку;

б) первая поперечная выемка на своем протяжении пересекает продольную срединную плоскость рядов центральной зоны;

в) соотношение между шириной каждого ряда в центральной зоне в осевом направлении и общей шириной протекторной ленты в осевом направлении, замеренной между концами плечевых зон шины, составляет не менее чем 0,18;

г) поперечные канавки рядов в плечевых зонах, разграничивающие отдельные блоки в плечевых зонах, имеют, по меньшей мере, вблизи от срединных плоскостей боковых кольцевых канавок участки, расположенные наклонно по отношению к экваториальной плоскости в направлении, противоположном тому, в котором выполнен наклон поперечных канавок, имеющихся между блоками рядов в центральной зоне.

Согласно другому варианту осуществления изобретения, соотношение составляет не менее чем 0,40. А еще более предпочтительным был бы такой вариант, в котором соотношение находится в пределах между 0,40 и 0,50.

Другие характеристики и преимущества настоящего изобретения станут очевидными при рассмотрении следующего ниже описания некоторых предпочтительных вариантов выполнения шины согласно настоящему изобретению, приведенных лишь в качестве проиллюстрированного, не накладывающего каких-либо ограничений примера, которое приведено со ссылками на прилагаемые чертежи, где:

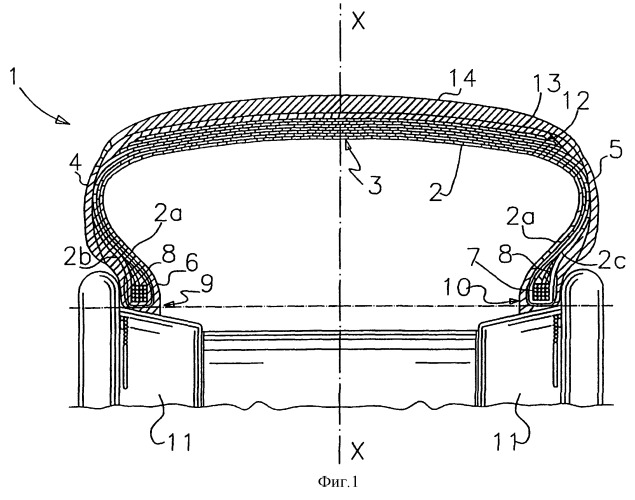

Фиг.1 - представленный в поперечном разрезе вид шины, выполненной согласно настоящему изобретению, в частности шины, предназначенной для монтажа на колесах передней оси транспортного средства.

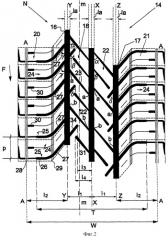

Фиг.2 - вид в плане на частичную развертку протекторной ленты шины, показанной на фиг.1.

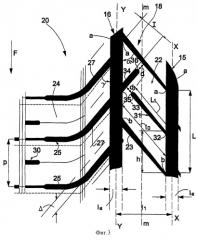

Фиг.3 - более детальный вид по фиг.2.

Фиг.4 - представленный в увеличенном масштабе детальный вид по фиг.2.

Фиг.5 - вид в плане на развертку протекторной ленты, выполненной согласно настоящему изобретению в соответствии со вторым вариантом его осуществления.

Как показано на фиг.1 и 2, шина для автомобилей, выполненная согласно настоящему изобретению, обозначена, в целом, позицией 1, в частности здесь показана шина, предназначенная для монтажа на колесах передней оси транспортного средства.

Шина 1 содержит каркас 2, в конструкцию которого входят центральная коронная зона 3 и две боковины 4, 5, причем конструкция каркаса 2 снабжена усиливающим слоем 2а, противоположные края 2b, 2с обернуты вокруг соответствующих проволочных сердечников 6, 7 бортов шины.

Предусматривается наличие эластомерного шнура 8 в борте шины, занимающего пространство, образующееся между усиливающим слоем 2а и соответствующими краями 2b, 2с и накладываемого по внешнему в радиальном направлении периметру на кромку проволочных сердечников 6, 7 бортов шины, расположенных соответственно по внутреннему в радиальном направлении краю каждой из боковин 4, 5.

Как известно, противоположные зоны шины 1, каждая из которых заключает в себе проволочный сердечник 6, 7 борта шины и шнур 8, образуют так называемые борта шины, обозначенные, в целом, позициями 9 и 10 и предназначенные для удерживания шины 1 на соответствующем монтажном ободе 11 колеса транспортного средства.

С конструкцией каркаса 2 связан, располагаясь соосно ему, пояс 12, конструкция которого содержит одну или более усиливающих лент 13, изготовленных из тканевого или металлического корда, залитого определенным составом.

Протекторная лента 14, в толще которой отпечатан рисунок протектора, показанный более подробно на фиг.2, накладывается известным способом на конструкцию пояса 12.

В приведенном здесь ниже описании для упрощения будет рассмотрена более подробно только та часть протекторной ленты 14, показанной на фиг.2, которая расположена слева от экваториальной плоскости Х-Х, поскольку та часть, которая расположена справа от плоскости, идентична расположенной слева части, повернутой на 180°, а затем смещенной на предварительно заданную величину в направлении по окружности, равную приблизительно 50% шага р, с которым поперечные выемки в плечевых зонах повторяются в направлении по окружности.

Протекторная лента 14 имеет три непрерывные кольцевые канавки, которые, по существу, прямолинейны по своему типу, и множество поперечных канавок, пересечение которых с кольцевыми канавками обеспечивает получение множества блоков.

Как показано более подробно на фиг.2 и 3, протекторная лента 14 имеет центральную кольцевую канавку 15, выполненную по экваториальной плоскости Х-Х, и две боковые кольцевые канавки 16, 17, расположенные с разных сторон относительно центральной кольцевой канавки 15 и имеющие соответственно свои срединные плоскости Y-Y и Z-Z. Обе они находятся на одном и том же расстоянии l1 от экваториальной плоскости Х-Х.

В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.2 и 3, все три кольцевые канавки имеют одинаковую форму и размеры.

Целесообразно было бы выполнить кольцевые канавки 15, 16, 17 таким образом, чтобы ширина их в осевом направлении и глубина обеспечивали достаточно интенсивное удаление воды с тем, чтобы гарантировать устойчивое движение по мокрым поверхностям. Предпочтительно, чтобы ширина в осевом направлении (la) находилась в пределах от 7 мм до 12 мм, а глубина - в пределах от 6 мм до 9 мм.

Кольцевые канавки 15, 16, 17 и поперечные канавки, пересекаясь друг с другом, разграничивают, в общей сложности, четыре расположенных по окружности ряда блоков, которые в конкретном варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.2 и 3, распределяются следующим образом: два ряда аксиально внутренних, или центральных, блоков 18, 19 и два ряда аксиально внешних, или плечевых, блоков 20, 21.

Еще более конкретно, в варианте осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг.2, оба ряда 18, 19 в центральной зоне равны между собой, и, аналогично, оба ряда в плечевых зонах также равны между собой.

В проиллюстрированном варианте осуществления изобретения своя особая форма предусмотрена для блоков 22 в рядах 18, 19 центральной зоны и своя форма для блоков 24 в рядах 20, 21 плечевых зон.

Более конкретно, как показано на фиг.2 для той части протекторной ленты, которая расположена слева от экваториальной плоскости Х-Х, и где направление движения обозначено стрелкой F, блоки 22 центрального ряда 18 имеют ромбоидную форму, определяемую соответственно парой продольных параллельных сторон, отграниченных центральной 15 и боковой 16 кольцевыми канавками, а также парой одинаковых и параллельных друг другу передней и задней сторон, заключенных соответственно между парой передних вершин а-а и парой задних вершин b-b.

Каждый блок 22 в рядах центральной зоны отделен от соседнего такого же блока 22, который в направлении по окружности также следует за ним, канавкой 23, расположенной в наклонном направлении по отношению к экваториальной плоскости Х-Х.

В данном конкретном варианте осуществления изобретения эти канавки 23 слегка сужаются, начиная от боковой кольцевой канавки 16 и в направлении к центральной кольцевой канавке 15. Согласно другим вариантам осуществления изобретения, альтернативным в отношении предыдущего, канавки 23 имеют одинаковую ширину на всей своей протяженности.

По отношению к направлению, задаваемому экваториальной плоскостью Х-Х, наклонные канавки 23 образуют угол α, имеющий предварительно заданную величину, которая в предпочтительном варианте выполнения находится в пределах от 30 до 60°. А еще более предпочтительным был бы такой вариант, в котором угол α составляет примерно 45°.

В связи с небольшим сужением наклонных канавок 23, заметным на фиг.2, угол α соответствует углу, образованному в пересечении продольной стороны имеющих ромбоидную форму блоков 22 в центральных рядах с передней или задней стороной блоков.

Предпочтительно, чтобы наклонные канавки 23 имели ширину в пределах от 2 мм до 7 мм и глубину в пределах от 6 мм до 8 мм.

Каждый блок 24 ряда 20, находящегося в одной из плечевых зон, ограничен двумя, по существу, параллельными поперечными канавками 25, расположенными в этих плечевых зонах.

Блоки 24 ряда 20 в плечевой зоне заключены в поперечном направлении между плоскостями Y-Y и А-А, которые, по существу, параллельны экваториальной плоскости Х-Х и расположены на одинаковом осевом расстоянии l2. Обе плоскости А-А, аксиально противоположные друг другу относительно экваториальной плоскости Х-Х, проходят по краям протекторной ленты 14.

Каждая поперечная канавка 25 в плечевых зонах имеет первую прямую часть 26, за которой следует вторая часть 27, имеющая более внутреннее расположение в осевом направлении по отношению к первой ее части 26, причем вторая часть 27 наклонена под углом γ по отношению к экваториальной плоскости Х-Х. Угол γ имеет другое значение, а не 90°, которое в предпочтительном варианте осуществления изобретения находится в пределах от 30 до 60°.

Согласно одной из характеристик настоящего изобретения, угол γ может принимать любое значение при условии, что задаваемое им направление по отношению к экваториальной плоскости будет противоположным направлению, задаваемому углом α, определяющим положение наклонных канавок 23 блоков 22 в центральных рядах. Иными словами, в настоящем изобретении очень важно, чтобы наклон второй части 27 поперечных канавок 25, расположенных в плечевых зонах, задавался углом γ в направлении, противоположном по отношении к наклону, который имеют наклонные канавки 23 между блоками 22, и который задается углом α.

В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.2 и 3, углы α и γ имеют одно и то же значение (точнее, 50°) и задают каждый противоположное направление относительно экваториальной плоскости Х-Х.

Соответственно, обе части 26, 27 каждой поперечной канавки 25, расположенной в одной из плечевых зон, соединяются одна с другой при помощи криволинейного участка, к примеру такого, каковым является дуга окружности, имеющая радиус в пределах от 30 мм до 60 мм.

Как следует очевидно из фиг.2, первая прямая часть 26 каждой из поперечных канавок 25, расположенных в плечевых зонах, по существу, перпендикулярна к экваториальной плоскости Х-Х и подразделяется на два участка, имеющих разные размеры. Более конкретно, первый такой участок, расположенный дальше внутрь в осевом направлении, имеет ширину приблизительно 8 мм и глубину в пределах от 6 мм до 8 мм, тогда как второй участок, расположенный ближе к наружи в осевом направлении, имеет меньшую ширину, составляющую приблизительно 4 мм, и глубину в пределах от 2 мм до 6 мм.

При этом было установлено, что уменьшение ширины на участке прямой части 26 поперечных канавок 25, расположенных в плечевых зонах, дает положительный эффект благодаря увеличению площади поверхности массива шины в каждой плечевой зоне, что способствует улучшению способности шины, выполненной согласно настоящему изобретению, держать дорогу при движении на поворотах.

Кроме того, в каждой плечевой зоне протекторной ленты 14 шины 1 имеются, по меньшей мере, одна продольная выемка, или “разобщающая выемка”, 28, простирающаяся по окружности и выполненная на глубину приблизительно 2 мм, а также, по меньшей мере, один продольный надрез 29.

Эти выемка и надрез 29 ориентированы в направлении, по существу, перпендикулярном к поперечным канавкам 25, расположенным в плечевых зонах.

Продольная выемка 28 имеет ширину приблизительно 4 мм и глубину приблизительно 1,5 мм, тогда как продольный надрез 29 имеет ширину приблизительно 2,5 мм и глубину в пределах от 3 мм до 7 мм.

С обеспечением при этом соответствующих преимуществ надрезы и выемки улучшают способность шины, выполненной согласно настоящему изобретению, держать дорогу при движении по мокрым дорогам.

Шина 1 в каждой из плечевых зон соответственно также имеет множество поперечных шлицев 30, выходящих в продольные выемки 28 и расположенных, по существу, перпендикулярно к последним.

Шлицы 30 находятся каждый приблизительно в средней точке соответствующего блока 24, определяемой на нем в направлении по окружности, и уходят во внешнюю в осевом направлении часть плечевой зоны, то есть располагаются в непосредственной близости от плоскости А-А.

Шлицы имеют ограниченную длину, предпочтительно находящуюся в пределах от 8 мм до 20 мм, глубину приблизительно 3 мм и ширину приблизительно 4 мм.

С обеспечением при этом соответствующих преимуществ наличие шлицев в плечевых зонах способствует улучшению сцепления шины, выполненной согласно настоящему изобретению, с дорогой.

Прочие характеристики протекторной ленты 14, выполненной согласно настоящему изобретению, будут рассмотрены более подробно в приведенном ниже описании со ссылками на фиг.3.

Блоки 22 ряда 18, расположенного в центральной зоне, имеют ромбоидную форму значительной протяженности, а площадь поверхности их ограничивается, как указано выше, парой продольных сторон и парой сторон - передней и задней, расположенных поперечно относительно направления движения F. Продольные стороны имеют длину L, замеряемую в направлении по окружности, и которая значительно больше, чем длина продольных сторон блоков 24, находящихся в плечевых зонах. Кроме того, длина передней и задней сторон блоков 22 сопоставима с длиной L.

В одном из вариантов выполнения, относящемся к шинам с периферийной проработкой, размер которых, замеренный по окружности в экваториальной плоскости, находится в пределах от 1970 мм до 2010 мм, было установлено, что целесообразно выполнить блоки 22 таким образом, чтобы продольные стороны их имели длину L в пределах от 50 мм до 80 мм, а передняя и задняя стороны блоков имели длину Lo в пределах от 40 мм до 60 мм.

Останавливаясь на этом более подробно, следует отметить, что сообщая блокам 22 высокого сопротивления воздействующие на них нагрузки, целесообразно обеспечить соотношение l1/W, составляющее не менее чем 0,18, где l1 - ширина центрального ряда 18 в осевом направлении (а именно, расстояние в осевом направлении соответственно между плоскостями Х-Х и Y-Y) и W - ширина протекторной ленты в осевом направлении, замеряемая, как указано выше, между плоскостями пары аксиально противоположных плоскостей А-А. Ширина W предпочтительно находится в пределах от 210 мм до 235 мм.

Следует отметить, что, обозначив зону отпечатка шины буквой Т (см. фиг.2), и поскольку ширина Т меньше, чем ширина W протекторной ленты, необходимо учесть, что процентное соотношение между общей шириной двух центральных рядов 18, 19 (а именно, 2l1) и шириной Т зоны отпечатка шины составляет, по меньшей мере, 40%.

В сущности, именно эти два центральных ряда 18, 19 обеспечивают решающий вклад в обеспечение механического сопротивления протекторной ленты в присутствии различных напряжений, возникающих во время качения шины.

В дополнение к этому и в соответствии с одной из отличительных особенностей настоящего изобретения, протекторная лента 14 имеет внутри блоков 22 центральных рядов 18, 19 соответствующие водоотводящие элементы, выполненные в виде поперечной выемки 31, имеющей сравнительно большую протяженность.

Средняя линия поперечной выемки 31 расположена между двумя концами 32, 33, определяющими соответственно начало и конец выемки (см. фиг.3), причем конец 32, где начинается выемка, выходит непосредственно в центральную канавку 15, а другой конец 33, где она оканчивается, находится внутри блока 22.

Конец 32, где начинается поперечная выемка 31, расположен на расстоянии h от передней вершины а блока 22, что соответствует величине в пределах от 0,4 L до 0,6 L. Однако более предпочтительно, чтобы конец 32, где начинается выемка, располагался на половине длины L блока 22.

В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.3, поперечная выемка 31 проходит от начального своего конца 32 и пересекает большую часть блока 22, выходя за продольную срединную плоскость m-m центрального ряда 18.

Как показано на фиг.2 и 3, в рассматриваемом варианте осуществления изобретения поперечная выемка 31 остается, по существу, параллельной паре сторон - передней и задней - ромбоидной конфигурации блока 22, а это означает, что поперечная выемка 31 наклонена по отношению к экваториальной плоскости Х-Х.

Введя обозначение L1 для длины поперечной выемки 31, отметим, что длина L1 составляет не менее чем 0,5 от длины Lo передней или задней стороны блока 22. Однако в более предпочтительном варианте выполнения величина L1 находится в пределах от 0,6 до 0,8 Lo.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения, поперечная выемка 31 имеет ширину, которая постепенно уменьшается, начиная с самого конца 33, где выемка оканчивается, по направлению к концу 32, где она начинается. В другом варианте осуществления изобретения, отличающемся от рассматриваемого, поперечная выемка 31 имеет постоянную ширину.

Целесообразно, чтобы длина и ширина поперечной выемки 31 были такими же, как и соответствующие размеры наклонных канавок 23 между блоками 22.

Вторая поперечная выемка 34 образует угол δ по отношению к экваториальной плоскости, который предпочтительно находится в пределах от 30 до 60°.

В соответствии с настоящим изобретением, каждый блок 22 имеет дополнительный водоотводящий элемент, выполненный в виде второй поперечной выемки 34, которая имеет заметно меньшую ширину, чем поперечная выемка 31.

Согласно конкретному варианту осуществления изобретения, установлено было, что целесообразно принять соотношение длины второй поперечной выемки 34 и длины поперечной выемки 31 в пределах от 0,45 до 0,55.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.2 и 3, вторая поперечная выемка 34 представляет собой как бы продолжение одной из двух поперечных канавок 25 в плечевой зоне (разграничивающих в осевом направлении между собой блоки 24, находящиеся в плечевой зоне), срединные осевые линии которых расположены с таким же шагом р по окружности шины 1, выполненной согласно настоящему изобретению.

Таким образом, как показано на фиг.3, вторая поперечная выемка 34 проходит от первого своего конца 35 (конца, где она начинается), выходящего в боковую канавку 16, в том же самом направлении, что и соответствующая ей поперечная канавка 25, в тело блока 22 до второго своего конца 36 (конца, где она оканчивается), расположенного на расстоянии d от задней кромки блока 22.

Обе поперечные выемки 31, 34 блока 22, по существу, перпендикулярны одна другой, причем выемка 31 выполнена таким образом, что конец 33, где она оканчивается, находится на предварительно заданном расстоянии d1 от продольной осевой линии второй поперечной выемки 34.

Предпочтительно, чтобы расстояния d и d1 имели одну и ту же величину, причем эта величина находится в пределах от 5 мм до 15 мм.

В некоторых вариантах осуществления изобретения (см., например, фиг.2) концы 33, где оканчиваются поперечные выемки 31, находятся в одной и той же плоскости, удаленной на расстояние l4 от экваториальной плоскости Х-Х, которое находится в пределах от 20 мм до 40 мм, тогда как концы 36, где оканчиваются поперечные выемки 34, расположены все в другой плоскости, удаленной на расстояние l3 от экваториальной плоскости Х-Х, которое находится в пределах от 15 мм до 35 мм.

Согласно другим техническим решениям, альтернативным в отношении рассмотренных здесь ранее, концы, где оканчиваются поперечные выемки 31 и 34, не находятся все в одних и тех же плоскостях. А согласно еще одному альтернативному техническому решению, все концы, где оканчиваются и поперечные выемки 31, и поперечные выемки 34, расположены в одной и той же плоскости друг с другом.

Как указано выше, каждый блок 22 имеет в своем теле водоотводящие элементы, выполненные в виде пары поперечных выемок 31, 34.

Как показано на фиг.4, поперечные выемки 31, 34 обеспечивают получение в теле каждого блока 22 двух различных конфигураций: первая конфигурация, по существу, соответствует букве U (крылья Q и R которой направлены наклонно по отношению к экваториальной плоскости Х-Х), а вторая конфигурация, по существу, соответствует букве Р. Буква Р имеет образование, близкое по своей форме прямоугольному треугольнику, гипотенуза I которого совпадает с одной из стенок, ограничивающих боковую кольцевую канавку 16.

Необходимо отметить, что гипотенуза I имеет длину, определяемую фазовым смещением шага одной пары следующих одна за другой поперечных канавок 25 (ограничивающих блок 24, находящийся в плечевой зоне) и шага наклонных канавок 23, примыкающих к паре поперечных канавок 25 в плечевой зоне (и ограничивающих блок 22, находящийся в центральном ряду, примыкающем к блоку 24 в плечевой зоне).

Предпочтительно, чтобы это фазовое смещение находилось в пределах между 40% и 60% от шага р, причем предпочтительно, чтобы шаг р находился в пределах между 25 мм и 45 мм.

Две геометрические конфигурации блока 22, показанные на фиг.4 и отличающиеся одна от другой, обеспечивают в результате их применения получение того преимущества, что шина при качении входит своей передней частью в надежное сцепление с поверхностью дороги, которая имеет разные профили, следующие один за другим. Такая возможность вступать в сцепление с разнообразными профилями, встречающимися на поверхности дороги, способствует подавлению причин, вызывающих шум шин при ударе блоков ее протектора о поверхность дороги во время движения.

На фиг.5 показан еще один вариант осуществления изобретения, рассматриваемый применительно к шине 37 симметричнонаправленного типа, а именно, имеющей общий рисунок протектора, рассчитанный на предварительно задаваемое направление вращения шины (указанное стрелкой V на данном чертеже), и протекторная лента которой разделена в поперечном направлении на две части, расположенные по обе стороны от экваториальной плоскости Х-Х, и которые являются зеркальным отражением одна относительно другой. Обе половины протекторной ленты имеют те же характеристики, которые рассморены в приведенном здесь выше описании, поэтому те элементы шины 37, которые в конструктивном или функциональном отношении одинаковы с уже рассмотренными здесь применительно к шине I, показанной на фиг.2 и 3, будут иметь далее те же обозначения и не будут рассматриваться более в следующем ниже описании.

Как показано на фиг.5, где представлен этот вариант осуществления изобретения, части протекторной ленты представляют собой зеркальное отражение друг друга, причем они также несколько смещены одна относительно другой в направлении по окружности на величину, равную приблизительно 50% шага р поперечных выемок, расположенных в плечевых зонах.

Упомянутые предпочтительные величины указан